「メモリアルな日付」の意味については何度か書いてきた。先週、「ヒロシマ60年」を鹿児島で語り、翌日、DASH8というカナダ製プロペラ機で長崎に飛び、「ナガサキ60年」を前に講演した。その間、現地でさまざまなことを感じ、思い、考えた。「その時」あるいは「その場所」という舞台装置もあって、聴衆の反応も熱かった。今回は、鹿児島と長崎で思った「戦後60年」に関する個人的感慨を、オムニバス形式で書いていくことにしたい。

「メモリアルな日付」の意味については何度か書いてきた。先週、「ヒロシマ60年」を鹿児島で語り、翌日、DASH8というカナダ製プロペラ機で長崎に飛び、「ナガサキ60年」を前に講演した。その間、現地でさまざまなことを感じ、思い、考えた。「その時」あるいは「その場所」という舞台装置もあって、聴衆の反応も熱かった。今回は、鹿児島と長崎で思った「戦後60年」に関する個人的感慨を、オムニバス形式で書いていくことにしたい。

今日は「戦後60年」である。 「メモリアルな日付」の意味については何度か書いてきた。先週、「ヒロシマ60年」を鹿児島で語り、翌日、DASH8というカナダ製プロペラ機で長崎に飛び、「ナガサキ60年」を前に講演した。その間、現地でさまざまなことを感じ、思い、考えた。「その時」あるいは「その場所」という舞台装置もあって、聴衆の反応も熱かった。今回は、鹿児島と長崎で思った「戦後60年」に関する個人的感慨を、オムニバス形式で書いていくことにしたい。

「メモリアルな日付」の意味については何度か書いてきた。先週、「ヒロシマ60年」を鹿児島で語り、翌日、DASH8というカナダ製プロペラ機で長崎に飛び、「ナガサキ60年」を前に講演した。その間、現地でさまざまなことを感じ、思い、考えた。「その時」あるいは「その場所」という舞台装置もあって、聴衆の反応も熱かった。今回は、鹿児島と長崎で思った「戦後60年」に関する個人的感慨を、オムニバス形式で書いていくことにしたい。

(1) 鹿児島大学で講演して以来、7年ぶりの鹿児島である。 ジリジリと照りつける日差しのなか、7年前に「発見」した場所に再び立った。国道58号線の起点。西郷隆盛像の前から始まり、鹿児島港で終わる。わずか700メートルの国道と思いきや、鹿児島港から海に入り、種子島、奄美大島を縦断。沖縄県国頭村奥から那覇市中心部の明治橋までを貫く全長750キロ(地上部分は255.5キロ)の国道である。「焼酎街道」という見方もあるが、西郷像から始まり沖縄を串刺しにしているという意味で、穿ちすぎかもしれないが、国道58号線には、薩摩の琉球支配以来の「国家の論理」を感じざるを得ない。

ジリジリと照りつける日差しのなか、7年前に「発見」した場所に再び立った。国道58号線の起点。西郷隆盛像の前から始まり、鹿児島港で終わる。わずか700メートルの国道と思いきや、鹿児島港から海に入り、種子島、奄美大島を縦断。沖縄県国頭村奥から那覇市中心部の明治橋までを貫く全長750キロ(地上部分は255.5キロ)の国道である。「焼酎街道」という見方もあるが、西郷像から始まり沖縄を串刺しにしているという意味で、穿ちすぎかもしれないが、国道58号線には、薩摩の琉球支配以来の「国家の論理」を感じざるを得ない。

薩摩が中心的役割を果たした明治政府のもとで「琉球処分」が行われ、さらに沖縄戦での「捨て石」作戦、サンフランシスコ講和条約3条による沖縄の扱いをみれば、日本国家は、国道58号線が通る地域に対して、「見捨て」「切り捨て」の「放置国家」としてあり続けた。その向こうには、台湾や朝鮮、東南アジアなどへの支配がある。58号線を何度も走ったが、沖縄中部は、まさに「米軍基地のなかを走る国道」である。西郷像から始まる国道58号線からは、明治から現代に至る「この国のかたち」が見えてくる。今年は憲法施行58年。憲法9条2項の改正に向かう日本の姿は、アジアの人々からみれば、国道58号線を、那覇からさらに延長して、アジアを貫く「大円帝国」の太い糸にする試みとしてうつるのではないか。58号線が、九州・沖縄とアジアを結ぶ「平和ロード」の意味合いをもつためには、「戦後60年」のきちんとした総括が必要だろう。

(2) 日清戦争のとき、4個師団もの作戦軍が中国に向けて続々と出発した宇品港。 そこにほど近い広島城内に、大本営が置かれた。軍の統帥権をもつ天皇が、現地で戦争指導を行う。後にも先にも歴史的一回性の「広島大本営」である。1894年9月15日午後5時20分、明治天皇が広島駅に降り立ち、1895年4月27日午前7時35分に広島駅発の列車で出発するまでの224日間、広島は事実上、日本の「首都」だった。仮議事堂や臨時内閣出張所も作られた。広島の地で第7回臨時帝国議会が召集され、臨時軍事予算案、軍事関係の勅令・法案計6件を成立させている(拙稿「日清戦争開戦100年と広島」『中国新聞』1994年3月21日付文化欄。拙著『ベルリン・ヒロシマ通り』中国新聞社に所収)。

そこにほど近い広島城内に、大本営が置かれた。軍の統帥権をもつ天皇が、現地で戦争指導を行う。後にも先にも歴史的一回性の「広島大本営」である。1894年9月15日午後5時20分、明治天皇が広島駅に降り立ち、1895年4月27日午前7時35分に広島駅発の列車で出発するまでの224日間、広島は事実上、日本の「首都」だった。仮議事堂や臨時内閣出張所も作られた。広島の地で第7回臨時帝国議会が召集され、臨時軍事予算案、軍事関係の勅令・法案計6件を成立させている(拙稿「日清戦争開戦100年と広島」『中国新聞』1994年3月21日付文化欄。拙著『ベルリン・ヒロシマ通り』中国新聞社に所収)。

日本が近代国家となって初の対アジア戦争において、広島が果たした役割は大きい。原爆投下目標を選定する際、東京と京都を除くと、米国が躊躇なく選んだのが広島だった。50余年前の日清戦争の際に大本営が置かれたという歴史的メッセージ性を考慮したことは想像にかたくない。それに比べれば、長崎の位置づけは低い。1945年7月24日のグローブス将軍の原爆投下命令書案文で、長崎は4つの都市の最下位だった。軍需工場があったとはいえ、長崎の目標的価値は大きくはなかった。大久野島で製造された毒ガスを砲弾に充填する「曽根製造所」があった小倉。化学兵器を核兵器で叩くという意味合いからすれば、小倉の方が目標として「ふさわしい」。だが、小倉上空は雲におおわれていた。そこでB29は長崎に向かった。

今回、講演の翌日、照りつける日差しのなか、徒歩と電車で長崎の町をゆっくりまわりながら感じたことは、なぜ、この町に原爆を落とす必要があったのかということである。百八歩譲って、かりに原爆が「戦争を早期に終わらせるための手段だった」としても、広島だけで十分に事足りたはずである(広島への原爆投下が許されるという意味では断じてない。念のため)。2発目を投下する軍事的必要性はかなり低かった。しかし、米国は急いだ。

その理由はさまざまあった。ウラニウム型とプルトニウム型の2種類の爆弾を同時に「実験」したいという「悪魔の意図」も指摘されている。膨大なコストがかかり、それを使う前に戦争が終わることをおそれ、アリバイ的に投下したという「とんでもな」理由もある。そして、ソ連の対日参戦をはさんで、米国の軍事的優位性をプレゼンするという意味での、「冷戦の最初の犠牲」とされた側面もある。60年の時の経過のなかで、原爆投下の真の狙いや背景が、資料的に裏付けをもって明らかにされつつある。鳥居民『原爆投下するまで日本を降伏させるな』(草思社)によれば、トルーマン米大統領は「原爆の世界公開」のタイミングにこだわった。真珠湾も、「ルーズベルトの陰謀」という側面が指摘されて久しい。「9.11」を含め、国家が一気に統合力を発揮する戦争や危機というものについて、市民は国家を過度に信頼せず、常に疑ってかかる姿勢を忘れてはならないだろう。

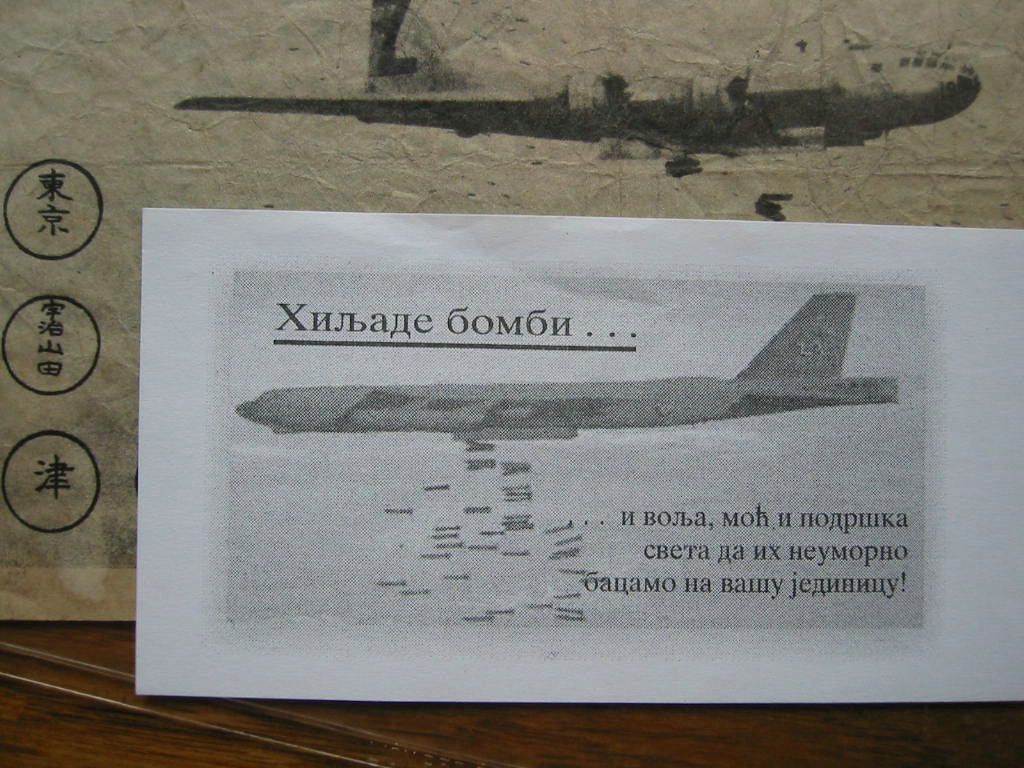

(3) 鹿児島では、主催者から「ヒロシマ・ナガサキと日本国憲法」という演題を与えられた。 聴衆には、爆撃前に撒かれた伝単(ビラ)と、1999年3月の「ユーゴ空爆」の際にベオグラードなどに撒かれたNATO軍の伝単を見せた。「ユーゴ軍よ、コソボから撤退せよ」。B29爆撃機とB52爆撃機が対比できるよう、プラスチックのケースに入れて回覧した。この2枚の伝単は、この日の私の話のモティーフである。B29の伝単については、「わが歴史グッズの話(5)」で紹介してある。なお、今回の2回の講演では、冒頭の「戦争と平和の“モノ語り”」のところで、この2枚の伝単の入ったケースを回覧した。そして、「御承知の様に人道主義のアメリカは罪のない人達を傷つけたくはありません。ですから裏に書いてある都市から避難してください」という裏面の文章を抜き出して、聴衆に読んでもらった。「鬼畜米英」と教育され、そう信じ込まされていた日本の民衆にとって、米国が「人道主義」であるかについて、まったく「御承知」ではない。加えて、防空法により、住民が自らの判断で勝手に非難することが禁止されていた。バケツリレーなどによる焼夷弾とのたたかいが、隣組防空群に課せられていたからである。そんなこと重々「御承知」の上で、米軍は、「こんなに警告したのに逃げなかったから仕方ない」というイクスキューズのため、このような伝単を撒布したとしか思えない。

聴衆には、爆撃前に撒かれた伝単(ビラ)と、1999年3月の「ユーゴ空爆」の際にベオグラードなどに撒かれたNATO軍の伝単を見せた。「ユーゴ軍よ、コソボから撤退せよ」。B29爆撃機とB52爆撃機が対比できるよう、プラスチックのケースに入れて回覧した。この2枚の伝単は、この日の私の話のモティーフである。B29の伝単については、「わが歴史グッズの話(5)」で紹介してある。なお、今回の2回の講演では、冒頭の「戦争と平和の“モノ語り”」のところで、この2枚の伝単の入ったケースを回覧した。そして、「御承知の様に人道主義のアメリカは罪のない人達を傷つけたくはありません。ですから裏に書いてある都市から避難してください」という裏面の文章を抜き出して、聴衆に読んでもらった。「鬼畜米英」と教育され、そう信じ込まされていた日本の民衆にとって、米国が「人道主義」であるかについて、まったく「御承知」ではない。加えて、防空法により、住民が自らの判断で勝手に非難することが禁止されていた。バケツリレーなどによる焼夷弾とのたたかいが、隣組防空群に課せられていたからである。そんなこと重々「御承知」の上で、米軍は、「こんなに警告したのに逃げなかったから仕方ない」というイクスキューズのため、このような伝単を撒布したとしか思えない。

伝単が撒かれた都市はまだいい。広島には、「これから大型爆弾を投下します。御承知の様に人道主義のアメリカは…」という伝単は撒かれなかった。長崎も同様である。むしろ、一般の爆撃をやらないでおいて、「実験材料」にふさわしい条件が整えていたようである。広島へのそれまでの空襲の異様なまでの少なさはこうして説明される。

さて、会社社長の若木重敏さんという人がいる。『広島反転爆撃の証明』(文藝春秋社)という著書がある。この本のことは、拙編著『ヒロシマと憲法』でも紹介した。「あの日」、若木氏は、前日に白桃を食べて下痢をしてしまい、広島文理科大学(現・広島大学)での勤労奉仕に参加できなかった。大竹の自宅で寝込んでいたとき、原爆投下を知る。この社長は、亡くなった仲間のことを思い、執拗に資料を収集して、当日の原爆投下機の動きにこだわる。

若木氏がこだわったのは、呉鎮守府「広島に於ける原子爆弾に関する調査」のなかに、当日の防空態勢が克明に記されていたことだ。「8月6日午前7時9分、広島県警戒警報発令。豊後水道及び国東半島を北上せる敵大型3機は、広島湾西部を経て、広島県中部を旋回。7時25分、播磨灘へ脱去す。7時31分、広島県警戒警報解除。8時6分、中野探照燈台、西条の方向に、大型機の爆音を聴取す。8時15分、西条上空をB29進行、方向は西と報告」。陸軍の資料、陸軍船舶練習部(軍極秘)には、海軍側とは若干数字が違うが、7時9分から31分までの22分間については共通している。なぜ、一度警戒警報を出させるような飛行経路をたどり、一度海に出るような面倒な動きをしたのか。若木氏はいう。「警戒警報が発令されれば、人々はとにかく防空壕に入る。その警報が解除になれば、緊張して防空壕の中に潜んでいた人々は我先に防空壕の外に出る。そしてリラックスして不注意になるのである。当日の広島の暑さは27度あったという。この朝の暑さは裸爆撃にもっとも好都合な状況であった」と。そして、「反転無警告爆撃の凄まじいまでの成果が挙がった裏には、冷徹に計算しつくして、戦略を考えた演出者がいたにちがいない」と。若木氏はそれをカーチス・ルメイ将軍(当時の戦略空軍参謀長)だと推測する。ルメイは、こうしたフェイントをかける作戦を展開して、人々が防空壕の外に出て、防空頭巾を自然に脱ぎ、熱線の効果について正確なデータをとらせようとしたのではないか、と。ルメイは後に、航空自衛隊育成の功労により、日本国天皇より勲一等旭日大綬賞を授けられた。これにはさすがの国会でも非難の声があがったが、それを弁護して、綬賞に持ち込んだのは、真珠湾攻撃時の第一航空艦隊参謀の源田実氏(元航空幕僚長)だったという。若木氏はいう「ここでも広島は真珠湾につながっていたのである」と。

なお、7時9分に警戒警報を出させたB29は、いまでは、エノラ・ゲイ号に先行して広島上空に入った天候観測機3機とされているようである。

同様に長崎、さらに別の文脈で、鹿児島も真珠湾につながっている。真珠湾攻撃を想定して、浅海面雷撃訓練が行われていたのは、ここ鹿児島(錦江)湾であった。ところで、日本史では二度だけ九州において対外的な地上戦を記録している。一つは言うまでもなく沖縄戦であり、もう一つは元寇である。このときの「神風」が由縁となり、鹿児島・知覧は「神風」特攻隊の主要基地として挙げられている。

これら真珠湾の報復と特攻の対応として、空爆(空襲・原爆)はやむをえなかったという声がアメリカには少なくない。この意味での「つながり」の正当性・(軍事的)合理性には疑問があるところである。しかしながら、事実、1945年6月17日(日曜)、鹿児島は、地方都市では初めて市街地への焼夷弾爆撃を受け、8月9日の長崎原爆は、その終極を象徴している(もちろん、最後の最後の秋田・土埼空襲[8月14日深夜]の問題もあるが)。つまり、この戦争の「終わりの始まり」と「終わり」は、カゴシマとナガサキにあったといえなくもない。

長崎の町を歩きながら、「戦争を起こす人間」のことを考えた。 その人が特に悪人であるわけではない。でも、国家を背負い、功名心でいっぱいになり、相手への偏見も加われば、悪魔のようなことも淡々とこなすことができる。これは、いまも繰り返されている。戦争の犠牲者はいつでも、どこでも民衆である。だが、民衆もまた、熱狂的に戦争指導者を支持する瞬間がある。なんだかんだと理由をつけて、武力行使や武力威嚇という手法をとる仕組みや体制が存在する限り、人はそれを使う。カントがいうように、常備軍を持っていること自体が、先制攻撃の理由となる。それは主に経済的理由による。カントはいう。「常備軍が刺激となって、たがいに無際限な軍備の拡大を競うようになると、それに費やされる軍事費の増大で、ついには平和の方が短期の戦争よりもいっそう重荷となり、この重荷から逃れるために、常備軍そのものが先制攻撃の原因となるのである」(『永遠平和のために』)と。広島に続いて、長崎にも原爆を投下した背景には、多額のお金をかけた以上、使わなければ恰好がつかないという、実にシンプルな理由があったのである。『シュピーゲル』誌2005年8月1日号は、そうした側面からも原爆投下に光をあてている。 最後に、昨年8月の広島講演のときに感じたことと同じ結論、すなわち、「どんな武力行使もしないわけ」というシンプルな結論に到達したところで、暑い夏の「直言」を終わることにしよう。

その人が特に悪人であるわけではない。でも、国家を背負い、功名心でいっぱいになり、相手への偏見も加われば、悪魔のようなことも淡々とこなすことができる。これは、いまも繰り返されている。戦争の犠牲者はいつでも、どこでも民衆である。だが、民衆もまた、熱狂的に戦争指導者を支持する瞬間がある。なんだかんだと理由をつけて、武力行使や武力威嚇という手法をとる仕組みや体制が存在する限り、人はそれを使う。カントがいうように、常備軍を持っていること自体が、先制攻撃の理由となる。それは主に経済的理由による。カントはいう。「常備軍が刺激となって、たがいに無際限な軍備の拡大を競うようになると、それに費やされる軍事費の増大で、ついには平和の方が短期の戦争よりもいっそう重荷となり、この重荷から逃れるために、常備軍そのものが先制攻撃の原因となるのである」(『永遠平和のために』)と。広島に続いて、長崎にも原爆を投下した背景には、多額のお金をかけた以上、使わなければ恰好がつかないという、実にシンプルな理由があったのである。『シュピーゲル』誌2005年8月1日号は、そうした側面からも原爆投下に光をあてている。 最後に、昨年8月の広島講演のときに感じたことと同じ結論、すなわち、「どんな武力行使もしないわけ」というシンプルな結論に到達したところで、暑い夏の「直言」を終わることにしよう。