先週から8月である。毎年のことだが、「夏の祭典」(試験答案1090枚の採点)のため、山籠もりをしている。夏休み期間中は、一部読者に配信している「直言ニュース」はお休みさせていただく。この「直言」も、毎週の更新は必ず行うが、内容は夏休みモードとなる。今回は、既発表の論稿を転載することにしたい。『週刊読書人』に掲載した書評(『秘密保全法批判―脅かされる知る権利』)である。

先月21日の参議院選挙で自民党が圧勝した直後から、「何でもあり」状態になっている。本末転倒の政策がどんどん進められていく。「ねじれ解消」の結果である。有権者の約半数が投票に行かずに「アベコベーション」を選択してしまったのである。あの事故多発機「オスプレイ」を首都東京の横田基地に配備する動きも出てきた(『東京新聞』7月29日付)。秋の臨時国会では、集団的自衛権の「行使容認」を首相答弁の形で行う見通しである(『毎日新聞』7月29日付一面トップ)。と思ったら、何と内閣法制局長官を退任させ、自分に都合のいい人物(外務官僚)を据えるという(『朝日新聞』8月2日付夕刊)。法制局の仕事は付け焼き刃ではできない。修行を積んで、第一部長(意見事務)、次長と経験して長官になる。戦後ずっと続いてきた慣行を破った。まさに「安倍カラー」全開である。このまま行くと、違憲判断に傾く最高裁判事を「安倍色」に染め上げようとするのも時間の問題だろう。そこへ来て、麻生太郎財務大臣は29日の講演で、「ドイツのワイマール憲法はいつの間にか変わっていた。誰も気がつかない間に変わった。あの手口を学んだらどうか」と語ったというニュースが飛び込んできた(『東京新聞』7月31日付)。「手口」という言葉を使う感覚がすごい(実際に演説を聞いてください)。麻生氏は5年前にもナチスの例えを出して物議をかもしている。これについては、『東京新聞』8月2日付2面でコメントしておいた。安倍首相の「美しい国」も含めて、この「壊憲」政権の危なさは日に日に明らかになっている。そして、国民の知る権利を抑圧する秘密保全法案。これが秋の臨時国会に出てくる可能性が高い。

この問題については、直言「秘密保全法で何を『保全』したいのか(1)」で論じた。この法案の最も重要な特徴は「特別秘密」にある。これまでの秘密保護法制にはなかった、公開したくない警察のダーティな活動などもすべて包含するきわめて広範な概念である。直言「情報の保全の保全の保全…」でも書いたように、ある情報が秘密になるかどうかだけではない。それを秘密にしていること自体も秘密であり、秘密は無限に増殖していく傾きにあることは、旧東ドイツの国家保安省(シュタージ)に例をとるまでもなく、古今東西の秘密情報機関の「常道」と言えよう。

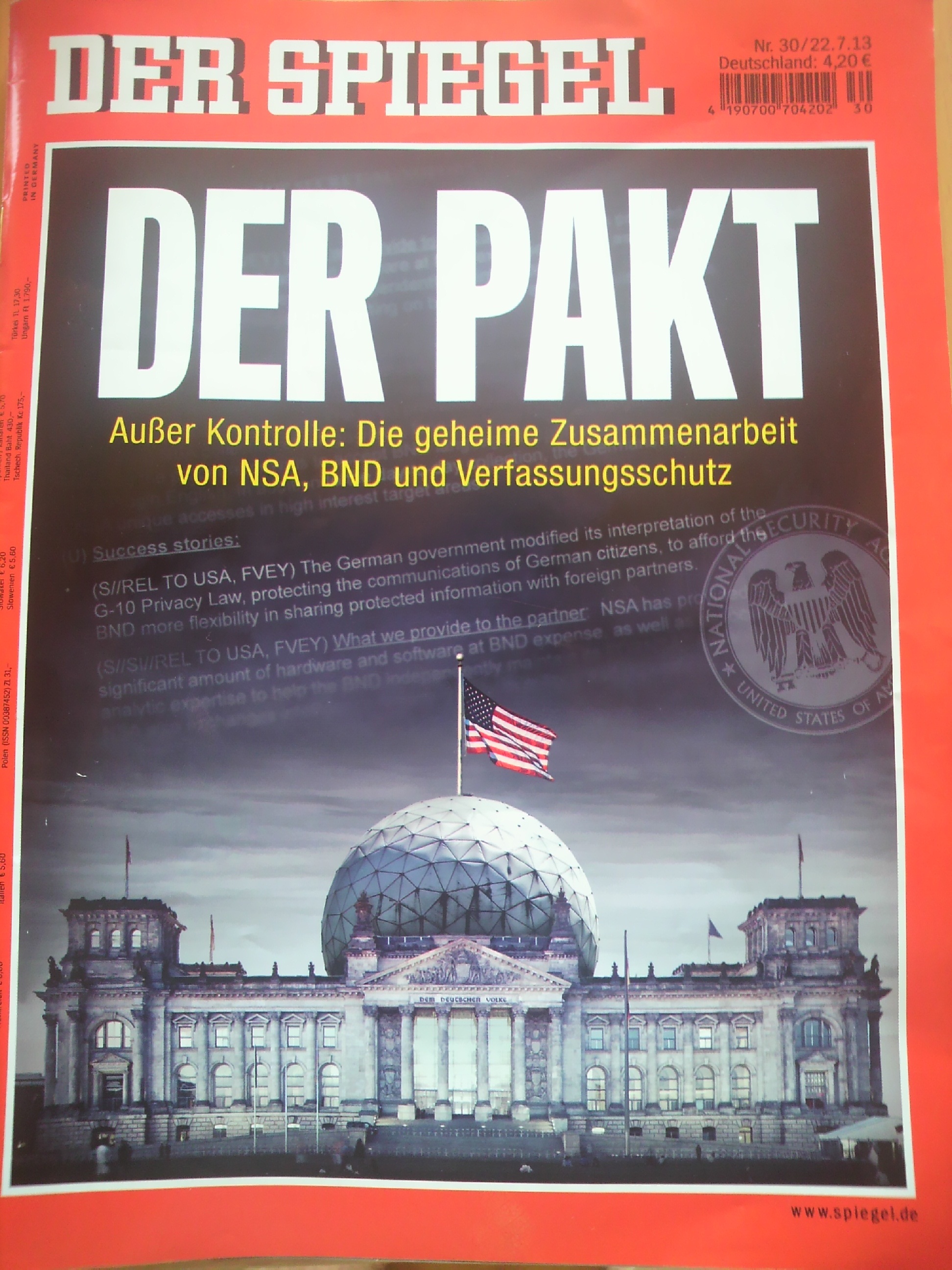

この5月、米国のCIA と国家安全保障局(NSA)の職員だったE.スノーデン氏によって、NSA による監視プログラム「プリズム」の存在が暴露され、世界に衝撃を与えた。NSAは外国人を対象とした盗聴や通信記録の傍受を行い、そのターゲットには国連本部やEU代表部、「同盟国」の要人も含まれているという。ドイツでは9月の総選挙を前にして、政府が苦境に陥っている。スノーデン氏は、NSAがドイツ国内で毎月5億件を超すインターネットのメールや電話などの通信を傍受していたことを明らかにした。ドイツ連邦情報局(BND)とNSA の関係は特に緊密で、スノーデン氏は「ベッドをともにする関係」という表現まで使った。週刊誌『シュピーゲル』はこの間、何度も特集を組んだ(冒頭の写真参照)。最近では7月22日号がNSAの内部資料をすっぱ抜いた。それによれば、ドイツの秘密情報機関(BNDと憲法擁護庁)は自国政府よりもNSAに対して積極的に情報提供を行い、その秘密の協力関係は「制御不能」の状態にある。ドイツの国家主権は、米国に対してはまったく意味をなさないのか、という驚きと虚無感が漂う。

これは日本もまったく同様である。日本の高級官僚たちは、鳩山内閣の時、普天間問題で、自国の首相より米国に対して忠誠を尽すような行動をとった。TPP問題でも、安保・沖縄をめぐる「密約」問題でも一貫しているのは、常に米国の意向を忖度することである(拙稿「迎合、忖度、思考停止の『同盟』」『世界』〔岩波書店〕2010年6月号参照)。ドイツ首相がNSAの秘密活動に不快感を示し、「友人の間で盗聴することは容認できない」と述べたが、日本政府の「米国信仰」はそうした言葉すら出てこないほどに深刻である。日本政府には、米政府の知らない秘密情報は存在しないと言ってよいだろう。上程が予想される秘密保全法案は、2007年の軍事情報包括保護協定(GSOMIA)を具体化する国内法としての側面を持っている。米国一辺倒のこの国の歪みを正すことはますます困難になるだろう。

安倍首相の口癖である「取り戻す」という言葉を正確に使うならば、「迎合と忖度」の日米安保条約を根本的に転換して、米国から国家主権を取り戻さなければならない。スノーデン事件が日本に提起する問題は限りなく深い。なお、日本国内法にまだ何も触れていないスノーデン氏を、NHKなどがニュースで「スノーデン容疑者」と呼んでしまう日本メディアの「迎合」と「忖度」の姿勢も問われなければならない。

秋の臨時国会を前に、夏休み中にしっかり秘密保全法の問題性を勉強する一助として、下記の書物を推薦したいと思う。

〔書評〕田島泰彦・清水勉編『秘密保全法批判―脅かされる知る権利』

(日本評論社、2013年)

冷戦時代、さまざまなアネクドート(小話)が普及したが、その傑作の一つがこれである。モスクワの「赤の広場」で、酔っぱらった男が叫んだ。「ブレジネフ〔共産党書記長〕は大馬鹿者のアル中だ」。男は駆けつけた国家秘密警察により逮捕された。容疑は、国家元首侮辱罪ではなく、国家秘密漏洩罪だった。この種の小話は独裁政権の国々に、さまざまに変形されて存在したし、いまもネットを中心に確実に存在する。

日本にも各種の秘密保護法制が現に存在する。だが、ここ1、2年の間に「秘密保全法」が急浮上した。直接的には、尖閣諸島での中国漁船衝突事件をめぐる、海上保安官のビデオ映像流出事件がきっかけとされるが、真の原因はそこにはない。本書はそれを、2007年のGSOMIA(軍事情報包括保護協定)に見て取り、「長いレンジでの一連の秘密保護法再編の強化、拡大の延長の一環として、提起されたもの」と位置づける。この認識は妥当だろう。

「秘密保全」とは、秘密それ自体の保護だけでなく、秘密の状態を安定的に保つことを主眼としているように思われる。勢い、秘密「保護」法より捕捉範囲は広くなる。秘密の状態を徹底して「保全」しようとするならば、秘密が存在すること自体を知られないようにすることから始めなければならない。秘密を扱う人を限定し、接近しようとする人すべてを疑ってかかる。だが、そうすると秘密が秘密を生んでいくことになる。秘密の自己増殖である。結局、誰の、何のための、どのような秘密なのかという根本的な議論が抜け落ち、「秘密は秘密だから秘密なのだ」というシンプルな理由が一人歩きしていく。

本書は、そうした秘密保全法制をめぐる問題について、比較法的な分析をもまじえながら解明していく。I-2「徹底解剖・秘密保全法」は、弁護士グループによる逐条批判であり、本書の柱の一つをなす。秘密保全法制の構造的問題性を知る上で便利である。特に、「国の存立にとって重要な情報」を「特別秘密」に指定して保全すること、秘密にアクセスできる者について「適性評価制度」(セキュリティクリアランス)を設けること、「特別秘密」を漏らした者に対する広範な処罰規定を置いたことなどが重要である。

本書の特徴の一つは、比較法的研究の冒頭で、「ヨハネスブルク原則」を紹介した点だろう。この原則は、1995年に国際的な表現の自由団体が起草した文書であるが、内容の水準は高い。国の安全を理由とした表現や情報の自由に対する規制を厳しく限定する幾重もの装置が張り巡らされている。例えば、原則1の3(a)「問題となっている表現又は情報が、正当な国の安全という利益に重大な脅威をもたらすこと」の証明、原則12「安全上の除外規定の限定的指定」、原則15「秘密情報の開示に関する一般原則」等々。ただ、ヨハネスブルク原則を紹介する節はわずか3頁であり、初めてこれに接する読者にとっては情報として食い足りない。願わくは、当該原則を抄訳して列挙するくらいの配慮がほしかった。また、秘密保全法制の起動因と位置づけられている「GISOMIA」についても、巻末の資料のなかに抄録で加えてほしかった。ともあれ、秘密保全法制に対するタイムリーな出版であり、この問題に関心のある読者にお薦めしたい。

(『週刊読書人』2993号・2013年6月14日号4頁掲載)