欧州連合(EU)離脱か残留かをめぐる英連合王国の国民投票(レフェレンダム)が6月23日に行われ、51.9%の賛成で離脱が決まった(残留は48.1%)。その差わずか3.8%。「ヨーロッパの政治的地震(politisches Erdbeben in Europa)」。この結果に対する保守系紙Die Welt(電子版)の第一報の冒頭の文章である。これはEU解体への「余震」にすぎないのか。「6.23」は、「11.9」(ベルリンの壁崩壊)や「9.11」に続く「日付語りの事件」になりそうである。

24日付各紙にはまだ「余裕」があった。国民投票の結果はEU残留になるということをほぼ前提に書かれていた。ところが、その日のデジタル版は、各紙の紙媒体との間でズレが起きた。それが一致したのは冒頭の写真にあるように、25日朝の新聞各紙だった。雨のなか、7時に近所の新聞販売店まで8紙を買いにいき、片端から読んでいった。各紙のスタンスがよく出ていて、いつになく面白かった。大衆紙『ビルト』はいつも以上の派手さで、真っ黒なユニオンジャックを背景に、「痛てえ! ヨーロッパにとって暗黒日」という見出しを打った(Bild vom 25.6.2016, S.1)。足をぶつけたときに「アウチ! (痛い)」と叫ぶが、それを英語のOUT(出る)とかけたのだろうか。誰もが結果を甘くみていた。つまりEU離脱まではいかないだろう、と考えていた節があるので、驚愕のほどは想像以上だった(この日、ボン大学の講師の方の自宅に夕食に招待されたが、公務員のご主人は、「今日は悲しむべき日だ」といって終始元気がなかった)。ポンドとユーロは近年ないほどに下がり、株価は23日23時50分に急降下した(24日14時段階のテレビ画面)。世界の株式市場で2兆1000億ドル(約215兆円)がが失われたともいわれている(時事通信6月25日)。

事前の世論調査では、EU残留の結果になるのではないかと見られていた。離脱派も勝てるとは思わないような声明を準備していたといい、この数字はいずれの側にも驚愕だったようである。だが、この数字から、いろいろなことが見えてくる。私は英国政治の専門家ではないので、ドイツの新聞記事を中心にした論評しかできないが、わずかな差で、英国がさまざまな構造的亀裂を生んだことは確かである。

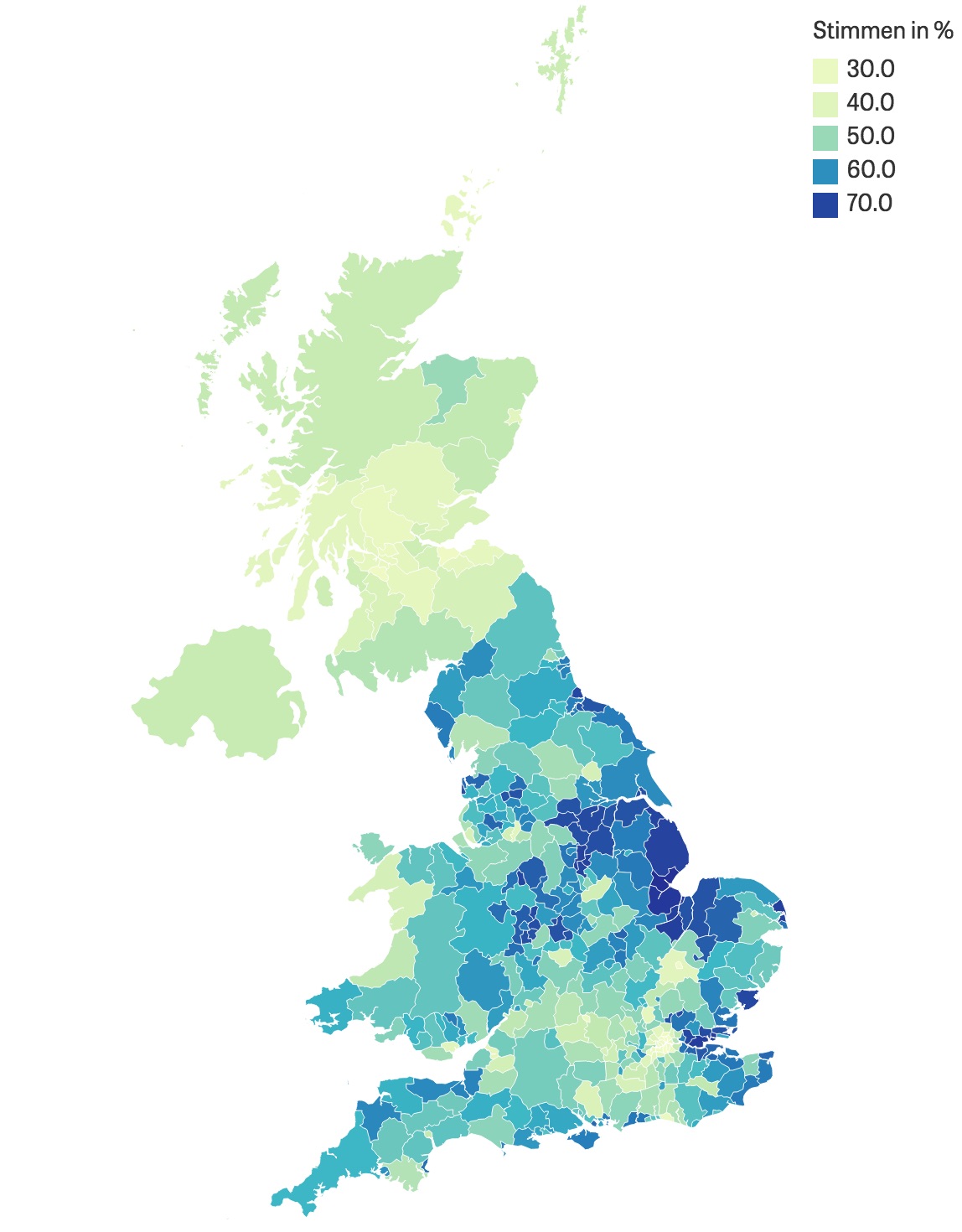

まず、「英連合王国」にもかかわらず、その「連合」が分裂した。イングランドが53.3%、ウェールズが52.5%で離脱を支持したものの、北アイルランドは44.2%、スコットランドは38%にとどまった。つまりスコットランドは62%の多数がEU残留を支持したわけである。また、382の投票区における分布を細かく見ていくと、イングランドも一様ではない。

地方は70%前後で離脱を支持する投票区がある一方、都市部は離脱反対が多い。ロンドン市とその周辺で離脱賛成は40%前後にすぎない。特に大学のあるオックスフォードが29.7%、ケンブリッジが26.1%という数字が際立つ。都市部と知識層の多い地域では離脱反対が圧倒的だということである。その正反対が、東部のボストン(米国のボストンの兄貴分)では75.6%が離脱支持でトップ。東部海岸地区は軒並み70%が離脱支持で染まった。地方は離脱支持の傾向が強く、地方のなかの中核市では離脱反対が多い。

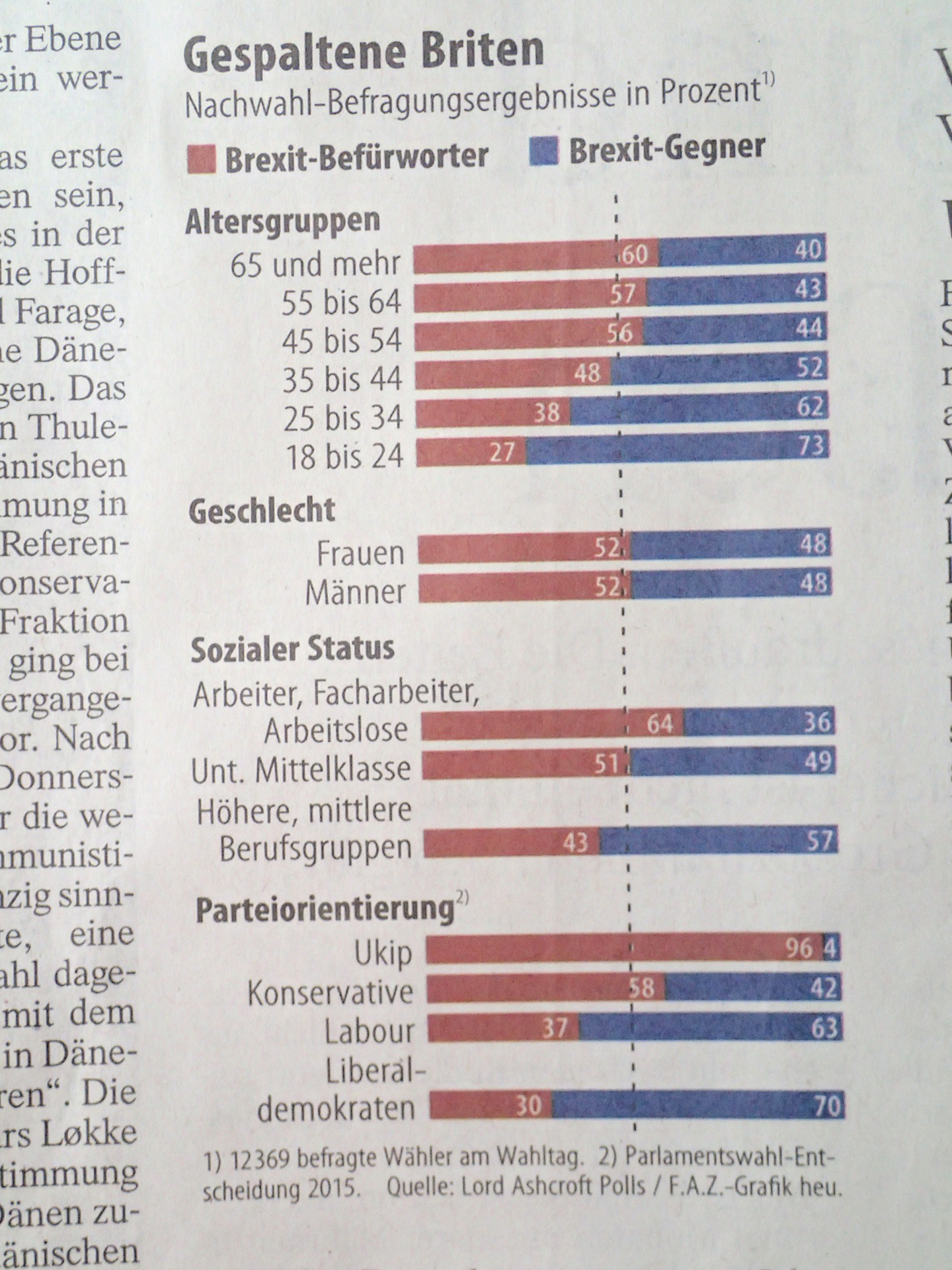

『フランクフルター・アルゲマイネ』紙のデータによれば、年齢別で、18-24歳の離脱支持は27%、44歳までは半数以下なのに対して、45-54歳では56%、55-64歳で57%、65歳以上になると60%が離脱支持。若者がEU残留支持、高齢者は離脱支持というはっきりとした結果になっている。性別では男女ともに離脱支持が52%とまったく同じ数字で、男女差はない。また、社会的地位でみると、高所得で中間層の職業グループの離脱支持が43%であるのに対して、中間の下の層では51%、労働者・失業者など低所得層の64%が離脱を支持している(Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 25.6, S.4)。貧富の格差、教育の格差、そして年齢に加えて、都市部と地方という点で数字に違いがみられる。

投票率はどうか。これが72.2%と、昨年の総選挙の66.1%と比べても、とてつもなく高い。EU議会選挙35.6%の実に2倍以上である。4月に辞任した社会大臣は、低所得層が多く住む集合住宅の投票所に長い列が出来ていたと、インタビューで答えていた。その投票所は、下院選挙の際には40%の投票率だったそうで、激しい雷雨という天候不順にもかかわらず、投票率が今回は驚異的にあがったことを示す一例といえるだろう(Frankfurter Rundschau vom 24.6〔電子版〕)。

スコットランド首相は、62%がスコットランドの将来を「EUの一部として」みていると述べた。スコットランドでは、2014年9月18日の英国からの独立を求める住民投票(44.7%対55.3%で否決)をもう一度やろうという動きが始まっている。今度は「EUにおけるスコットランド」という「大義」があるために、逆転の可能性もある。北アイルランドでも独立の動きがあり、「欧州連合」(EU)からの離脱が「英連合王国」の終わりの始まりになるのか(Die Zeit vom 24.6.2016。『南ドイツ新聞』のメイン評論のタイトルは「大陸が揺らぐ」で、「EUのさらなる崩壊は決して非現実的なシナリオではない。英連合王国の崩壊も同様である」という刺激的な指摘をしている(Süddeutsche Zeitung vom 25/26.6, S.2)。

A・メルケル首相は、24日12時30分(現地時間)から記者会見をして、英国のEU離脱について、冷静さと思慮深さ(Besonnenheit)を求めながら、「今日はヨーロッパおよびヨーロッパ統合の過程にとって深刻な転機(tiefer Einschnitt)」と述べた。Einschnittというのは「切れ目」「区切り」という意味もあり、統合にストップがかかったというニュアンスの表現だったが、ともかくも「EUは今日という日に正しい答えを出すだけ十分に強い」「単純でかつ拙速な結論を出さないこと」を訴えた。感情丸出しの政治家はどこにもいて、ツイッターで、「くそっ(damn)!ヨーロッパにとって悪しき日だ」とつぶやいたのは、自党の内部でも人望のないS・ガブリエル副首相(社会民主党〔SPD〕党首)だった。

政治家の指摘で面白かったのは、緑の党J・トリッティン(元環境相)のインタビュー記事である(die tageszeitung vom 26/26.6, S.9)。彼は、英国のEU離脱は新自由主義政策の結果であり、教育や資格のない低所得層の高齢者が特にEUに反発しているとみる。この層はEUを脅威とみており、国民国家の保護に期待している。このような不安はオーストリアの大統領選挙にも見られたとする。そしてこの層が、移民によって仕事を奪われることへの危機感からEU離脱を支持したという見解に対しては、「一つの兆候にすぎない」として、その背後に、財政危機への強烈な不快感と自らの利益を喪失することへの不安があるとする。トリッティンは、EUの委員会や理事会、議会のなかの保守多数派が、自由な市場と規制緩和の成功を信じて疑わなかったとして、ギリシャなどへの強力な緊縮政策(Austeritätspolitik)により不平等を強化する者は、右派を強めることになると指摘している。仕事を奪う移民への反発という理由だけでなく、EUとそのエリート官僚たちが推進する新自由主義政策との関連で“Brexit” (British+exit 英国がEUを脱退することの造語)問題を診る視点は興味深い。さらなる解明を必要とするが、ここではそれを指摘するにとどめたい。

さて、「ポスト6.23」の対応策はどうか。Die Welt紙は、W・ショイブレ財務大臣の「タスクフォースBrexit」の「Xデー対処案」をスクープした(Die Welt vom 25.6, S.1-2)。前述のように、ガブリエル副首相は「離脱はない」と楽観していて、意表をつかれて見苦しいツイッターをやったが、ショイブレは冷静に離脱の可能性を折り込んだ秘密対処案を準備していた。現行の欧州連合(EU)条約50条1項は、「いかなる加盟国も、その憲法上の要件に従い連合からの脱退を決定することができる」と定めている。この条文は2009年に設けられたが、その基礎は2007年のリスボン条約によりつくられていた。一般的に離脱は条約上可能であり、決して異常なことではない。ショイブレはこの条文を踏まえて、交渉が困難になることを予測しつつ、「建設的な離脱の交渉」を行って、最終的に英国を「準加盟国的なパートナー国」(assoziierter Partnerland)にしていく方針を打ち出している。条約50条3項には、離脱までに2年という期間が定められており、ショイブレは「交渉のための時間とベースをつくること」を重視している。おそらくは、この2年で、離脱といっても実質的には従来と変わらないような英国との関係を維持できるようにすることが狙われているのだろう。

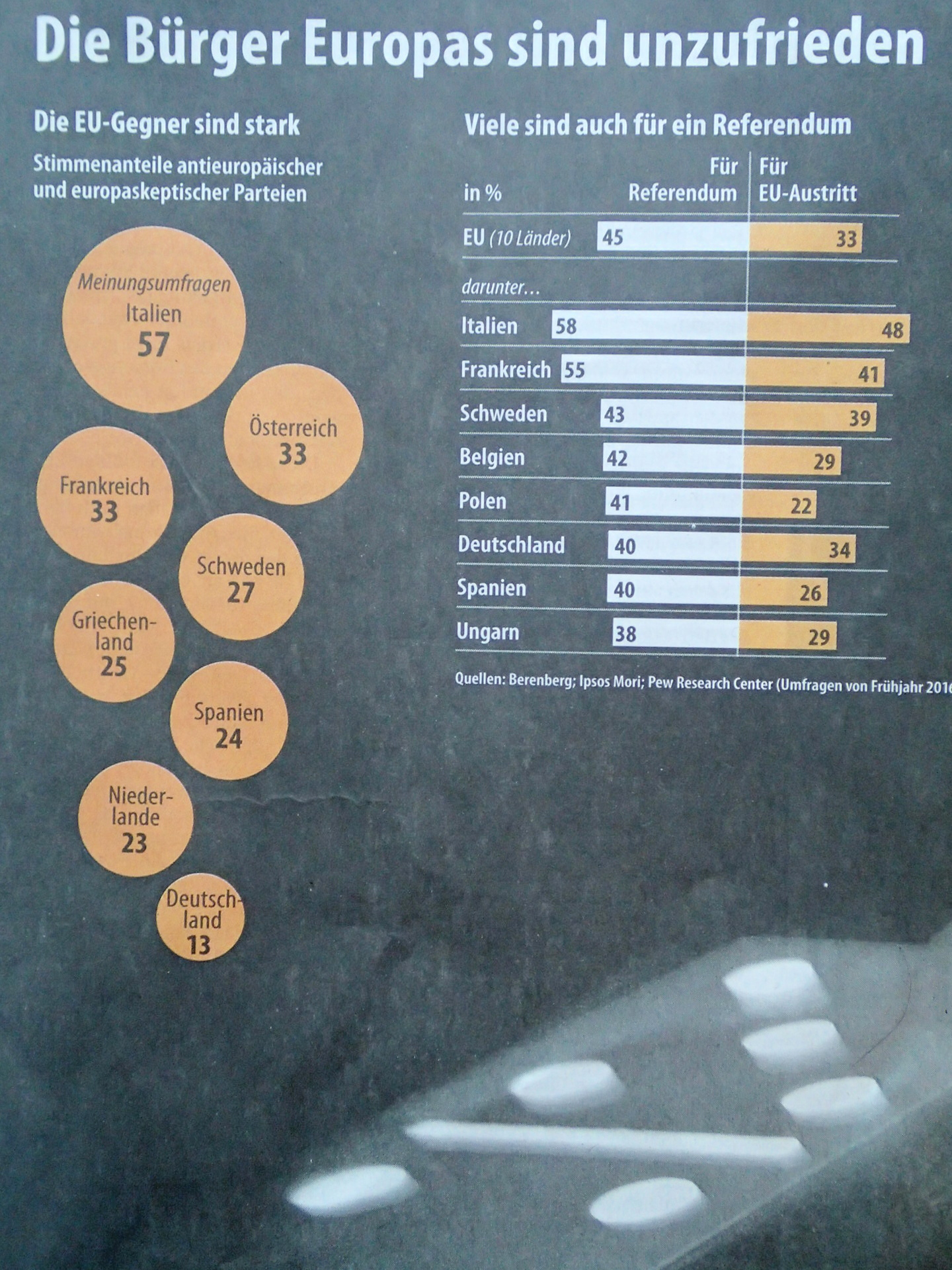

今回の英国EU離脱は「ブルーカラーの革命」の面をもっており、労働党の支持基盤だった労働者が、右派ポピュリストの扇動で切り崩された結果という見方も出ている。EUとEUエリート官僚への反発は各国にあって、新自由主義的な政策の押しつけへの反発は、労働者や農民、低所得層に広まっていた。“Brexit”に続いて、“Nexit”「Nexit」と“Frexit”がいわれている(die taz, S.3)。つまりオランダとフランスのEU離脱である。このグラフを見ると、フランスのEU離脱支持が48%と最も高い。

2017年の総選挙でオランダでは極右のG・ウィルダースが、フランスでは国民戦線のM・ル・ペンが躍進して、EU離脱を促進していくかもしれない(die taz, S.3)。オーストリアの大統領選挙であと一歩まで迫った自由党(FPÖ)は「EU諸機関の無力化」を要求している(FAZ vom 25.6, S.4)。

ドイツでただ一つ、この国民投票の結果を歓迎した政党は、「ドイツのための選択肢」(AfD)だった。メルケル首相の会見のあとに始まった記者会見で同党の副党首は、「ドイツがEUにとどまるかどうかの国民投票をすべきだ」と主張した同党テューリンゲン州議会議員団長とは違って、EU離脱のキャンペーンを直ちに始めようとは思わないと慎重な姿勢を示しつつも、将来、ドイツ基本法を改正して国民投票の仕組みを導入すべきだと主張した(Die Zeit vom 24. 6, S.3)。

ヨーロッパ各国の極右政党、右派ポピュリスト政党が歓喜するなか、「ドミノ効果」を狙って、各国で国民投票が呼びかけられていくと予測されている。このドミノを使ったグラフは面白い(FAZ, S.21)。オレンジ色の丸いのが、世論調査でEUへの反発の強い国を示している。右側のオレンジはEU離脱賛成である。イタリアとフランスが4割を超えているのがわかる。地元紙の論説は、「Exit Nr.1」(「離脱の第1号」)というタイトルをつけている(Genera-Anzeiger vom 25/26.6, S.2)。ヨーロッパ全体の状況を分析したdie tazの評論によれば、イタリア、ギリシャ、スカンジナビア諸国、ハンガリー、ウクライナの極右・右派ポピュリスト政党の動きが気になるが、少なくとも“Brexit”はEU内の「欧州懐疑派」や極右政党に巨大な刺激を与えたことは確かだろう(die taz, S.8, 11)。

ここで今回のEU離脱をめぐって国民投票という方法がとられたことについて簡単に述べておこう。議員を選ぶ選挙と違って、二者択一で賛否を問う国民投票の場合は勢い、問題の単純化・絞り込みにより、エモーショナルな判断に傾きやすい(日本の場合は議会選挙でさえ、「アベノミクス」などという意味不明な「焦点」がつくられていて、異様さが際立つ)。今回、“Brexit”という言葉が「英国は出て行く」なので、言葉自体にすでに「出口」という意味が仕込まれている。それについて反対か賛成かと問われれば、「出る」という積極的響きをもつ方向に傾きやすい。冷静な判断もしにくい面が出てくる。生活が苦しく、現状に不満で、EUへの反発の気持ちがあれば、「出ない」よりも「出る」の方に期待して入れてしまうのは容易に想像がつく。議会選挙には参加しなかった(参加したこともなかった)人々が投票所に列をつくり、「出る」の方に入れる。直接国民が判断して自らの意思を反映させるという理想的な方法にもかかわらず、そのやり方次第では民主主義そのものを危うくするリスクをもっている。これが国民投票のAmbivalenz(二つの相反する価値を同時に含んでいる状態)である。

9年前に第1次安倍内閣が、憲法改正国民投票法を強引に成立させようとしていた時、私は直言「憲法96条と国民投票法」で、次のように書いた。「とりわけ重大なのは、最低投票率の問題が依然として明確にされていないことだろう。このまま最低投票率を決めないで成立させると、低い投票率で、しかもその「有効投票」の過半数だから、実際の有権者総数からみればかなり低い数字(一説には20%程度)で憲法改正ができてしまうことになる。最低投票率が定められていないことは、この法律の本質的欠陥といわざるを得ない」と。

英国の国民投票では72%という高い投票率になった。しかし、日本での報道によれば、英下院のサイトに投票のやり直しを求める請願への署名が殺到して、サイトがダウンしたという。この請願は昨年11月から出されていた。「国民投票の投票率が75%未満で、多数だった方の得票率が60%未満だった場合、やり直しを求める」という内容である。今回の投票率は約72%、多数だった離脱支持は約52%だから、やり直しを求めることができるケースだった(『毎日新聞』6月25日付)。実現可能性はないが、最低投票率が配慮されており、国のあり方を決める国民投票についての一定の歯止めといえるだろう。つまり、何か重大な決定を行うとき、少なくとも全有権者の過半数に近い人の賛成が必要という発想である。これがなければ、国民投票で簡単に国のかたちは変更されてしまう。この点は重要な問題として記憶されるべきだろう。

最後に、私は、今回のケースは、国民の一票で直接決定できる国民投票という仕組みの問題性(弱点)が劇的にあらわれたと考えている。民主主義の観点からすれば、国の重要問題について国民が直接判断を示すことはむしろ積極に評価されている。しかし他方で、その前の選挙で選んだ議員たちからなる議会(国会)との関係で一定の緊張関係をはらむ。直言「国民投票を好む権力者たち」でも書いたが、ヴァイマル共和制の例を引くまでもなく、直接民主制的の頻用・多用はその乱用・濫用につながる可能性を否定できず、立憲主義の基礎を掘り崩す危なさを持っている。日本は「二人に一人しか投票しない『民主主義国家』」である。ヨーロッパが混乱期に入るなか、米国にトランプ政権が成立する可能性がある。これは悪夢である。

この写真は、今回の旗振り役のB・ジョンソン(元ロンドン市長)とトランプ(米大統領候補)とのキスシーンである。ベルリンの壁ギャラリーにあるホーネッカー旧東独国家評議会議長とブレジネフソ連党書記長(いずれも当時)のキス(Bruderkuß)の絵を真似たものだが、これはEU離脱反対派の宣伝ポスターだった。

《付記》今回はドイツの連邦参議院について書いた原稿をアップする予定だったが、次回以降にする。日本の参議院選挙の序盤情勢がほぼ当時に各紙のサイトに流れたが、特にYahooニュースなどは産経新聞をソースとして使うことが多いので、これは信用度が低くなる。私はかつて産経新聞にコメントを出し、インタビューに応じたこともあるが、近年は(昔からだが)取材もろくにしないで決めつけ記事を垂れ流すこともあり、実質的に安倍官邸の広報紙と化している。Yahooニュースの参院選予測や情報には要注意である。