ドイツのメディアは、6月6日の「ノルマンディー上陸作戦60周年」から始まり、7月20日の「ヒトラー暗殺未遂事件60周年」、7月28日の「第一次世界大戦開戦90周年」、8月1日の「ワルシャワ蜂起60周年」まで、毎週のように特集を組み、関連論説を掲載した。それらを読みながら、改めて歴史の面白さと奥深さを思った。新しい史料や証言に基づいて、歴史上の出来事に新たな光があたる。時間さえがあれば、関連する書物の一つひとつに浸りたいとも思った。

第一次世界大戦90周年では、高級週刊誌『シュピーゲル』が多角的な連載を行った(2月16日号から)。特に「第二次30年戦争」という視点が面白かった(当初は2003年9月1日号のE. Nolteの議論から)。

1914年の第一次大戦開始から1945年の第二次大戦の終わりまでを一つの戦争と捉えるわけだ。1618年から1648年までの「30年戦争」は、国民国家の時代を告げる「ウェストファリア講和条約」を生み出したが、「第二次30年戦争」は国際連合を誕生させ、ポスト国民国家の時代に向かう。歴史も切り口により、いろいろなことが見えてくる。

1914年の第一次大戦開始から1945年の第二次大戦の終わりまでを一つの戦争と捉えるわけだ。1618年から1648年までの「30年戦争」は、国民国家の時代を告げる「ウェストファリア講和条約」を生み出したが、「第二次30年戦争」は国際連合を誕生させ、ポスト国民国家の時代に向かう。歴史も切り口により、いろいろなことが見えてくる。例えばこうだ。第一次大戦は、五大陸からの6000万人以上の兵士が、中国〔山東半島の青島〕からフォークランド諸島までの広大な地域と、アルプスの4000メートル級の山々から大西洋の深海までを戦場にして戦った人類最初の「全体戦争」だった。1500万人が死んだ(うち民間人は600万)。毎日平均6000人が命を落とした。戦争手段やジェノサイド(民族虐殺)などもこの時から質的に発展する。1915年4月22日のイープルの戦闘(最初の毒ガス戦)はヒロシマ・ナガサキの除幕だった。その意味で第一次大戦は人類の「大惨事の原点」とされる。人類の二大悲劇であるナチズムとスターリニズムは、第一次大戦の結果だった。大戦勃発に対するドイツ皇帝(ヴィルヘルム2世)の責任問題にも新たな光があてられている。「第二次30年戦争」という視点からは、歴史を見る色々なヒントが出てきて、飽きることはない。

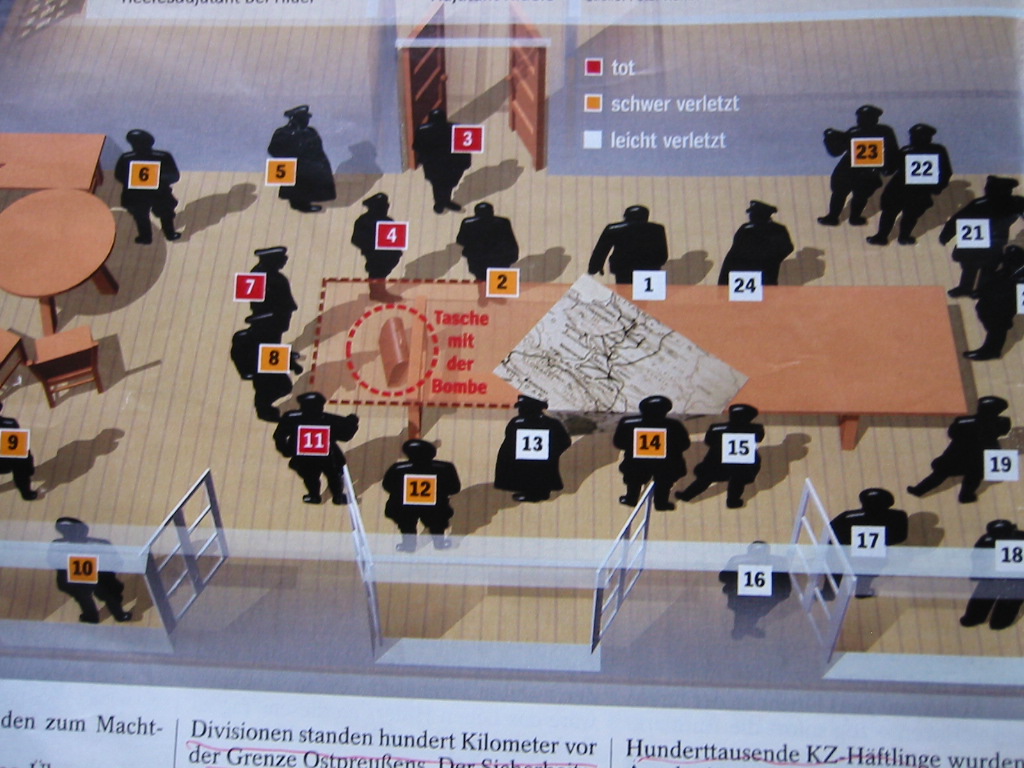

さて、ヒトラー暗殺未遂事件の特集を組んだ同誌7月4日号には、「あの日12時40分の現場」の絵図がカラーで掲載された。

ヒトラーをとりまく23人の名前との立ち位置が絵で示されている。ヒトラーの右側にいた11人が死亡(赤)または重傷(茶色)で、左側は軽傷である(白色)。975グラムの爆弾を入れた鞄の位置が、ほんの何センチか手前だったら、①のヒトラーは確実に死んでいただろう。そうすれば、連合軍と休戦になった可能性が高い。この事件と1945年5月8日の無条件降伏までの1年2カ月余の間に、400万人のドイツ人と150万人のソ連兵、数万の米英軍の兵士が死に、米英空軍によるドレスデンなどドイツ諸都市の爆撃で多くの犠牲者が出た…。と、ここまでなら「歴史におけるイフ(if)」で終わりだが、今回の特集は、中心人物フォン・シュタウフェンベルク大佐ら国防軍将校だけでなく、元市長、外交官、社民党国会議員、労働組合指導者、司祭などが関わった「陰謀」の広がりに光をあてる。かつてはドイツ国防軍の一部高級将校の陰謀という形で見られていた。しかし、より広がりをもった反ナチ抵抗運動が存在したとすることで、「ドイツ」と「ナチス」とを区別する視点を提供したいのだろう。戦闘で左目と右手、左手の2本の指を失ったフォン・シュタウフェンベルク。『シュピーゲル』誌の表紙は、彼の凛々しい横顔とヒトラーとを対比する。ちなみに、ドイツの小学生のなかで、シュタウフェンベルクの知名度は抜群で、8割を超える。日本では、大学生でも彼の名前を知っている人はそう多くはないだろう。別の新聞の特集は、ロシアやフランスなど周辺諸国の学者のコメントを掲げて、「ドイツの良心」がナチス時代に存在したことをアピールする。来年の「戦後60周年」(「戦後は終わった」)に向けた「プレ・イベント」と言えよう。

ヒトラーをとりまく23人の名前との立ち位置が絵で示されている。ヒトラーの右側にいた11人が死亡(赤)または重傷(茶色)で、左側は軽傷である(白色)。975グラムの爆弾を入れた鞄の位置が、ほんの何センチか手前だったら、①のヒトラーは確実に死んでいただろう。そうすれば、連合軍と休戦になった可能性が高い。この事件と1945年5月8日の無条件降伏までの1年2カ月余の間に、400万人のドイツ人と150万人のソ連兵、数万の米英軍の兵士が死に、米英空軍によるドレスデンなどドイツ諸都市の爆撃で多くの犠牲者が出た…。と、ここまでなら「歴史におけるイフ(if)」で終わりだが、今回の特集は、中心人物フォン・シュタウフェンベルク大佐ら国防軍将校だけでなく、元市長、外交官、社民党国会議員、労働組合指導者、司祭などが関わった「陰謀」の広がりに光をあてる。かつてはドイツ国防軍の一部高級将校の陰謀という形で見られていた。しかし、より広がりをもった反ナチ抵抗運動が存在したとすることで、「ドイツ」と「ナチス」とを区別する視点を提供したいのだろう。戦闘で左目と右手、左手の2本の指を失ったフォン・シュタウフェンベルク。『シュピーゲル』誌の表紙は、彼の凛々しい横顔とヒトラーとを対比する。ちなみに、ドイツの小学生のなかで、シュタウフェンベルクの知名度は抜群で、8割を超える。日本では、大学生でも彼の名前を知っている人はそう多くはないだろう。別の新聞の特集は、ロシアやフランスなど周辺諸国の学者のコメントを掲げて、「ドイツの良心」がナチス時代に存在したことをアピールする。来年の「戦後60周年」(「戦後は終わった」)に向けた「プレ・イベント」と言えよう。そういう意味では、6月6日の「Dデー」60周年の政治的役割は生々しかった。ノルマンディー記念式典にシュレーダー首相がドイツ首相として初参加。これも、拡大EU発足もあって、「ドイツの戦後は終わった」を強くアピールするという狙いだろう。ドイツ・メディアは「Dデー」60周年にもさまざまな角度から光をあてたが、イラク戦争が微妙な影を落としていた。「米国がヨーロッパを解放した」という自明とされてきた点を相対化する視点も見られた( 『シュピーゲル』5月29日号など)。上陸前に米英空軍がフランス西部をじゅうたん爆撃して、フランス人に多数の犠牲者を出したことも詳しく紹介された。映画「史上最大の作戦」で美化され、かっこよく描かれた「Dデー」は、映画「プライベート・ライアン」でオマハビーチの悲劇が衝撃をもって迎えられた。60周年における各紙報道には、「Dデー」当日の米英空軍の爆撃によるフランス市民の犠牲者のことにも言及された。かつて触れられることのなかった「解放軍」(米英軍)の「負の部分」がいつになく大きく取り上げられた。これは明らかに、イラク戦争における米英と仏独の対立を微妙に反映している。イラク戦争に反対した独仏が手を結ぶことで、ノルマンディー60周年記念式典は政治的意味を与えられたわけである。

さらに、8月1日の「ワルシャワ蜂起60周年」。連合軍の侵攻に呼応して立ち上がったワルシャワ市民の対独抵抗闘争は、連合国内部の政治的思惑から、ワルシャワ市民18万人が見殺しにされて終わった。アンジェイ・ワイダの名作「地下水道」(1956年)や、最近では「戦場のピアニスト」(2002年) でその悲惨さが一般にも知られるようになった。この8月1日にワルシャワで開かれた式典には、シュレーダー首相がドイツ首相として初参加し、「ドイツの恥」を謝罪。「和解と友好」を呼びかけた。第二次大戦後にポーランドを追放(強制移住)させられたドイツ人の子孫などから、財産の返還や補償を求める訴訟が欧州人権裁判所に起こされようとしているが、首相はこの動きを「歴史を取り違えている」と批判しつつ、政府としてこの要求を支持しないと言明した。保守派の反発を承知の上での、かなり明確な態度表明だった。

こうして、ドイツにとってナチスの原罪を背負う二つの国、フランスとポーランドの支持を取り付けて、ドイツの「戦後60周年」への地ならしは着実に進んでいる。

ちなみに、ノルマンディー60周年は、フランス解放時に行われた、対独協力女性に対する「丸刈り」制裁の60周年でもあった。1944年夏、フランス各地で2万人の女性が公衆の面前で髪の毛を剃り落とされた。ドイツ兵の子どもを宿した、あるいはドイツ兵に協力した女性に対する仕打ちである。対独協力をした男性にはそのような丸刈りは行われなかった。『フランクフルター・ルントシャウ』紙8月20日付文化欄に、「敵への愛」というタイトルで、丸刈りにされた79歳のフランス人女性の話が載っている。彼女は自分の歴史を語るのに50年以上を必要とした、という文章が印象に残った。この夏、60年前のそれぞれの歴史がそれぞれの「記念日」に語られた。期せずして韓国では、60年以上前の対日協力者をあぶりだして、責任を問う動きが始まっている。「過去」はさまざまな意味での「現在」である。来年はいよいよ「戦後60年」である。

ところで、8月に入って、もう一つの「記念日」が注目された。8月11日。それは、ドイツ領南西アフリカ(現在のナミビア)におけるヘレロ族・ナマ族虐殺事件の100周年である。これをめぐる見方はドイツでもいろいろあるが、この事件は「20世紀最初の虐殺」とも呼ばれている。

1904年8月11日、ヴァーターベルク(現在のナミビア)で、ヴィルヘルム二世のドイツ植民地軍が現地ヘレロ族6万人(全体の80%)とナマ族1万人(50%)を殺害した。ヘレロ族が蜂起して入植地を襲撃し、ドイツ人男女126人を殺害したのに対して、ドイツ本国から投入された18000人の部隊がヘレロ族・ナマ族を徹底鎮圧したのだ。この絵は、1920年に出たシュトットゥガルトの青少年向け本の挿絵である(FR vom 10.8.04)。

この地が南西アフリカとしてドイツ保護領となったのは1884年。第一次大戦とともに、英国と南アフリカが侵攻。そのまま1960年まで南アが支配していた。複雑な期間を経て、1990年にナミビアとして独立した。『フランクフルター・ルントシャウ』紙8月10日付掲載資料には、ヘレロ事件から100年の時点で、この事件の扱われ方を分析した論説が掲載された。なお、ヴィークツォレク・ツォイル開発担当相は現地ナミビアのヴァーターベルクで開かれた記念式典において、「ドイツは政治的および道徳的責任を認める」と謝罪した。連邦政府の閣僚がアフリカの旧植民地の式典に参加するのは初めて。ツォイル大臣は慎重に言葉を選びながら、ドイツの道徳的責任を認めつつ、補償のかわりに、開発援助金の提供を申し出た。このあたりは、絶妙な計算を見て取ることができるだろう。

ドイツは国家レヴェル、あるいは民間企業レヴェルで戦後補償をしっかりやってきたと言われているが、この段階になって、開発担当相をアフリカの旧植民地に派遣して、道徳的謝罪と援助を組み合わせて、ドイツ帝政時代の「過去」を美しく処理したわけである。閣僚が靖国神社に参拝する日本とは対照的だ。来年、「戦後60周年」を、日本はまだ戦後補償を引きずったまま迎えるが、ドイツは今年中に「過去の克服」を完了させようという勢いである。私はうかつにもヘレロ虐殺100 周年を知らなかったので、戦後60年に向けて着々と手を打つドイツ政府の周到さには驚いた。なお、1905年、アフリカ東部のドイツ植民地でMaji-Maji戦争というのが起きた(R. Tetzlaff, Kreigs- und Zivilisationsverbrechen der Kolonialmächte, in: H. J. Giessmann, u.a.(Hrsg.), Dem Frieden dienen. Zum Gedenken am Prof. Dr. Dr. D. S. Lutz, 2004, S.413) 。来年も開発担当相はタンザニアを訪問するのだろうか。

日本とドイツの「それぞれの植民地主義」。ナチス・ドイツの暴虐は、ドイツ史における12年あまりだが、ドイツの植民地主義は第二帝政以来の問題であり、より長い。8月11日に閣僚まで派遣してナミビアに謝罪したのは、植民地主義の「過去」を清算するという意識があったことは間違いない。これでドイツが謝罪する問題はほぼ終わったという形に持っていくわけだろう。

2月8日は「日露戦争100周年」だったが、あまり注目されなかった。私は小さい頃、近衛騎兵連隊に所属した曾祖父の弾痕を見たことがある。旅順攻防戦でロシア軍のマキシム機関銃弾を右肩に受けて落馬。肩甲骨を砕いた傷痕の大きさが目に焼きついている。その日露戦争から100年。メディアでもその意味を問う企画や報道は目立たなかった。2月16日に、イラク「復興支援」に向かう護衛艦「むらさめ」が横須賀を出航するとき、軍艦マーチの鳴り響くなか、玉沢元防衛庁長官が「皇国の興廃この一戦にあり」(東郷連合艦隊司令長官が日本海海戦の時に打った電文)と叫んだそうだが、これを報じたのは『毎日新聞』2月17日付神奈川県版だけだったという。厳密に言えば、『朝日新聞』8月10日付特集記事「憲法・総点検」がこの事実に触れてはいる。だが、これは半年後の「後追い記事」である。発言当日、記者が記事にしなかったのか、記事を当番デスクがボツにしたかはわからないが、いずれにしても『毎日』神奈川県版以外、メディアの問題関心が低かったことに間違いはない。

日露戦争開戦の10年後に始まった第一次世界大戦。日本はドイツ領青島を攻めて占領した。それが、日本へのベートーヴェン交響曲第9番の「輸入」につながったのは面白い。なお、第9の第4楽章「歓喜の歌」は、四国鳴門での「日本初演」から86年たった今年5月1日、「EU歌」となった。自分の国の負の部分への眼差しを忘れず、歴史的記念日を慎重に活用しながら、国連常任理事国をめざすドイツは、ポーランドとともに「歓喜の歌」(EU歌)を歌った。「歓喜の歌」の日本初演からまもなくして、日本は「国際聯盟」の常任理事国となった。この時ドイツは第一次大戦の敗戦国としてどん底にいた。日本ではいま、「国際連合」の理事国を目指して、与野党を問わず「武力行使できる国に」という浮ついた議論ばかりが目立つ。日本の国際的評価を高めるためには、政治家が日本の「過去」に関わる歴史的な記念日に的確な言葉を行い、それにふさわしい行動をとることである。だが、この国の政治家がやること、なすことはそれに逆行することばかり。遠い将来、国連の仕組みが変わり、常任理事国が国連総会で選挙されるようになるまでは(9条との関係があるので、その段階でもなお慎重な検討が必要だが)、日本は、常任理事国入りを目指すべきではないだろう。