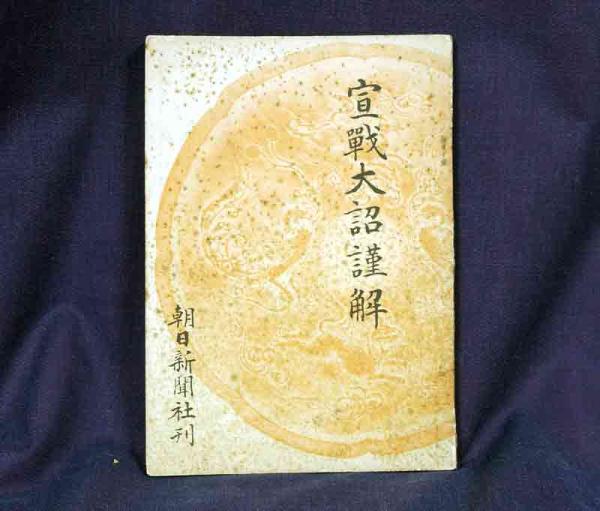

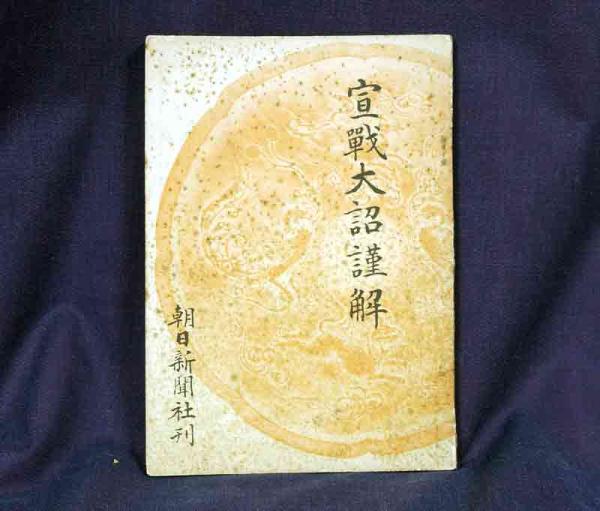

宣戦大詔謹解』(朝日新聞社刊、1942年)という小冊子を入手した。1941年12月8日(ハワイ時間は7日朝)の「真珠湾奇襲」の日に、天皇は、大日本帝国憲法13条に基づき、米英に対して宣戦布告を行った。この冊子は、この宣戦詔書の逐語解説と、久松潜一ら各界名士が寄せた文章からなる。そこには、日露戦争を前にして、「皇国日本の大義貫徹」を説く明治天皇の歌(御製)が引用されている。

宣戦大詔謹解』(朝日新聞社刊、1942年)という小冊子を入手した。1941年12月8日(ハワイ時間は7日朝)の「真珠湾奇襲」の日に、天皇は、大日本帝国憲法13条に基づき、米英に対して宣戦布告を行った。この冊子は、この宣戦詔書の逐語解説と、久松潜一ら各界名士が寄せた文章からなる。そこには、日露戦争を前にして、「皇国日本の大義貫徹」を説く明治天皇の歌(御製)が引用されている。

宣戦大詔謹解』(朝日新聞社刊、1942年)という小冊子を入手した。1941年12月8日(ハワイ時間は7日朝)の「真珠湾奇襲」の日に、天皇は、大日本帝国憲法13条に基づき、米英に対して宣戦布告を行った。この冊子は、この宣戦詔書の逐語解説と、久松潜一ら各界名士が寄せた文章からなる。そこには、日露戦争を前にして、「皇国日本の大義貫徹」を説く明治天皇の歌(御製)が引用されている。

宣戦大詔謹解』(朝日新聞社刊、1942年)という小冊子を入手した。1941年12月8日(ハワイ時間は7日朝)の「真珠湾奇襲」の日に、天皇は、大日本帝国憲法13条に基づき、米英に対して宣戦布告を行った。この冊子は、この宣戦詔書の逐語解説と、久松潜一ら各界名士が寄せた文章からなる。そこには、日露戦争を前にして、「皇国日本の大義貫徹」を説く明治天皇の歌(御製)が引用されている。

思ふことつらぬかずしてやまぬこそ

大和をのこの心なりけれ

高須芳次郎(日大教授)が執筆した序文は、「世界戦史の上で真の聖戦といふべきものは少い。さうした中で、皇国日本が米英に対してなした宣戦こそは、大義名分の旨に合致し、東亜共栄圏の確立、世界新秩序の創建に邁進する上において、正に真の聖戦である」という言葉で始まる。詔書では、「東亜」の「平和」「安定」が強調され、米英などの経済断交が「帝国ノ生存ニ重大ナル脅威」(第3段)とされている。「今ヤ不幸ニシテ米英両国ト釁端〔キンタン〕ヲ開クニ至ル洵〔マコト〕ニ已ムヲ得サルモノアリ」(同)。「斯クノ如クニシテ推移セムカ東亜安定ニ関スル帝国積年ノ努力ハ悉ク水泡ニ帰シ帝国ノ存立亦正ニ危殆ニ瀕セリ事既ニ此ニ至ル帝国ハ今ヤ自存自衛ノ為蹶然起シテ一切ノ障害ヲ破砕スルノ外ナキナリ」(第4段)。

1928年の不戦条約で「国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ放棄スルコト」(第1条)が宣言された。日本も批准し、1929年7月25日に条約第1号として公布されているから、表向きは戦争はできなくなった。だから、「満州事変」「上海事変」という言い方がされたのである。ただ、自衛戦争は認められていたから、米国等に対する戦争布告を行う詔書では、「自存自衛」とそれに至る「やむを得ざる事情」が切々と述べられている。不戦条約以降、「戦争の大義」が正面から要求されるようになったわけである。それだけ内外の人々の心をつかむための「言葉」の選択にも神経が使われるようになった。『宣戦大詔謹解』を読んでみて、「正しい戦争」の説明の中身はともかく、御製までフルに使った説明の仕方に真剣さを感じた。

他方で、米国側の「戦争の大義」を象徴するのが「四つの自由」である。1941年1月6日、第32代合衆国大統領F・D・ルーズベルトが議会に提出した教書では、連合国の戦争目的を、人間にとって基本的な四つの自由の回復にあるとした。「人はパンのみに生きるのではないのと同様に、武器のみにて戦うものでもない。自らの生活様式に対する信念に基づく活力と勇気をもつことである」と訴え、「四つの自由」を提起した。①言論・表現の自由、②信教の自由、③欠乏からの自由、④恐怖からの自由、である。「自存自衛」を主張する日本に対して、米国は普遍的な言説で米国民と世界の世論をつかもうとしたわけである。この「四つの自由」は大西洋憲章、ヤルタ協定を経由して、国連憲章や世界人権宣言に通ずる普遍的な理念となったことは承知の通りである。日本国憲法前文の「恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」にもその影響が確認できる。

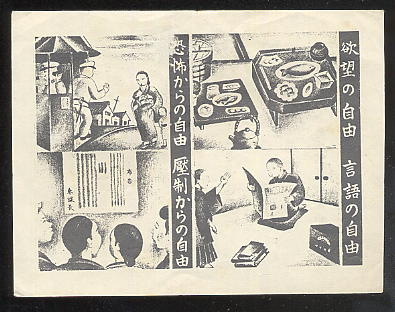

ところで、1945年に入り、空襲を行う前に各地に伝単(ビラ)がまかれた。このことは「わが歴史グッズの話」などで紹介してきた。今回新たに入手した伝単がこれである。 「四つの自由」のビジュアル化とも言えるものである。「日本国民は次の自由(私権)を享有すべきである」として、「欲望の自由」「恐怖からの自由」「言語の自由」「圧制からの自由」を挙げて、「右の自由を得る道は唯一つある。この戦争を惹起した軍閥を除去し、自由国民の仲間入りをし給へ」と結んでいる。自由に「私権」と括弧書きしているところが面白い。それよりも、私が一番気になったのは、「欠乏からの自由」が「欲望の自由」と訳されていたことである。もし「欠乏からの自由」と正確に訳せば、すいとんや芋ばかりで衰弱していた日本国民の心に少しは響いたかもしれないが、「欲望の自由」とある以上、“鬼畜米英”は「欲望のおもむくままに生きている」という反感しかうまなかったのではないか。この伝単を作った部門のミスとも言える。左下の絵にある、市民への布告が「参謀長」名で行われるはずがないという「トリビア」な話(実際は、軍管区司令官、東京警備司令官〔二・二六事件の時〕などの名前で出す)は省略して、ルーズベルトの「四つの自由」のうちの「信教の自由」の代わりに「圧制からの自由」を入れた点に注目したい。「圧制」からの解放と「自由」の拡大が、この伝単がまかれた60年後に、過剰に強調されはじめたことは意味深い。

ところで、1945年に入り、空襲を行う前に各地に伝単(ビラ)がまかれた。このことは「わが歴史グッズの話」などで紹介してきた。今回新たに入手した伝単がこれである。 「四つの自由」のビジュアル化とも言えるものである。「日本国民は次の自由(私権)を享有すべきである」として、「欲望の自由」「恐怖からの自由」「言語の自由」「圧制からの自由」を挙げて、「右の自由を得る道は唯一つある。この戦争を惹起した軍閥を除去し、自由国民の仲間入りをし給へ」と結んでいる。自由に「私権」と括弧書きしているところが面白い。それよりも、私が一番気になったのは、「欠乏からの自由」が「欲望の自由」と訳されていたことである。もし「欠乏からの自由」と正確に訳せば、すいとんや芋ばかりで衰弱していた日本国民の心に少しは響いたかもしれないが、「欲望の自由」とある以上、“鬼畜米英”は「欲望のおもむくままに生きている」という反感しかうまなかったのではないか。この伝単を作った部門のミスとも言える。左下の絵にある、市民への布告が「参謀長」名で行われるはずがないという「トリビア」な話(実際は、軍管区司令官、東京警備司令官〔二・二六事件の時〕などの名前で出す)は省略して、ルーズベルトの「四つの自由」のうちの「信教の自由」の代わりに「圧制からの自由」を入れた点に注目したい。「圧制」からの解放と「自由」の拡大が、この伝単がまかれた60年後に、過剰に強調されはじめたことは意味深い。

1月20日、ブッシュ大統領は、二期目の政権発足にあたっての演説のなかで、「リバティ」を15回、「フリーダム」を27回も使った。『世界』座談会でご一緒したこともある西村陽一朝日新聞アメリカ総局長によると、「〔就任演説の〕全編が、『平和のための最善の希望は自由の拡大にある』といった『自由信奉』に貫かれた異例の内容」だったという(『朝日新聞』2005年1月22日付1外)。「人権」という言葉は一つも出てこなかった。もはや個々の「人道的介入」は過去のものになったのか。「自由」を拡大するためには、国連決議もなく、自衛権の発動でなくとも、必要な時、必要な場所に、必要に応じたやり方で武力行使するという、まさに公然たる戦争宣言と言える。「自由」という言葉が頻繁に使われても、ルーズベルトのような、世界の人々の心に届くような普遍的なメッセージとはほど遠いだろう。ルーズベルトも、日本の攻撃を事前に察知し、真珠湾から主力空母を退避させて、あえて老朽戦艦を日本に攻撃させて世論を味方につけたというのは今や常識に属するが、にもかかわらず、「戦争の大義」を説くときの言葉の選択は真剣だった。 1月20日のブッシュ演説は、傲慢で独善的でアグレッシブな態度のために、「自由」をどんなに頻用しても、ブッシュとその支持者たちの自己満足にしか聞こえない。「誰にとっての自由なんだ?」とすぐに反論されてしまうだけ脇が甘く、世界の人々の心をつかむ普遍性も皆無だった。のみならず、「神の召命」という言葉が散りばめられ、「神」に寄り添いすぎていたことも、米国内で批判が出ているという(高成田亨「ブッシュ就任演説、評価割れる」『朝日』1月26日オピニオン1)。

自由を旗印に攻撃する「敵のイメージ」構成を強化するために、今回国務長官に就任したライスは、「圧制の拠点」(outpost of tyranny)という言葉を使い、6カ国を名指しした。イラン、北朝鮮、ミャンマー、キューバ、ジンバブエ、ベラルーシである。ただ、outpostを「拠点」と訳すとニュアンスが伝わらないだろう。この言葉は「前哨」という軍事用語で、敵の奇襲などから主力を援護するために配置される警戒部隊のことを指すから、6カ国は明らかに例示である。「圧制の主力」は、中国やロシアを含めて世界中に想定していることを忘れてはならない。

「ならず者国家」(rogue states)という言葉は使われなくなった。そこにカウントされていたシリアやスーダンはもはやなく、イラクは米国の側に無理やり入れられた。今回初めてジンバブエが登場した。1月19日、イランのハタミ大統領が訪問先のジンバブエのムガベ大統領に対して、「アフリカ発展において中心的役割を担う」と讃辞を送り、ムガベ大統領も「イランは必要不可欠なパートナー」と述べたという(『朝日新聞』1月21日)。ムガベ大統領は、17年間も政権の座にある。白人農園を強制収用して黒人に再分配する土地改革を実施するなど、欧米諸国との対立が深まっていた。イランとの密接な関係から、米国は新たなにジンバブエをターゲットにした。この国は英連邦を脱退しており、隣国南アフリカ共和国の脅威だということで、この国が「圧制の拠点」に挙げられたのだろう。ほかにもアフリカには独裁的な政権はたくさんあるが、あえてノミネートするには明らかにブッシュ政権の基準と事情がある。ベラルーシは、全欧安保協力機構(OSCE)のメンバーを一つ挙げることで、ヨーロッパへのにらみをきかせようという構えだろう。「人気があっても任期でやめる」で触れたように、憲法の再選禁止条項を国民投票で改定して、さらに5年も続投するルカシェンコ大統領の国である。 ミャンマーは軍事独裁政権だが、中国と接していることがここにカウントされたと見られる。「圧制の拠点」の最大のターゲットはイランである。『シュピーゲル』誌のイラスト地図は面白い。「超大国の照準のなかに」と題して、イランに対する米軍の包囲網を描く(Der Spiegel vom 21.1.2005) 。この地図をみてハッとした。対イラン作戦の主力はイラクに展開している米軍である。その南部方面には自衛隊が展開している。イラン侵攻時には先駆けになる配置である。旧ソ連のウズベキスタンなどにも基地があり、イラン包囲網は完璧である。サウジアラビアにはわずか400人しか米軍はいない。サウジの米軍基地はイラクに移ったわけで、今後の中東の拠点基地はイラク米軍基地となるだろう。30日の選挙の結果にかかわらず、3箇所の在イラク米軍基地が完成し、米・イラク安全保障条約と米軍地位協定が締結されれば、米国はイラクのことを国連や日本に丸投げするだろう。なお、『シュピーゲル』によれば、2004年はじめにイスラエル空軍のF16戦闘機に増設タンクがついて、2100キロまで航続距離がのび、イランの戦略拠点が爆撃可能となったことも伝えている。中東の平和にとって、新しい脅威はこういう形で存在していることを看過してはならないだろう。

ミャンマーは軍事独裁政権だが、中国と接していることがここにカウントされたと見られる。「圧制の拠点」の最大のターゲットはイランである。『シュピーゲル』誌のイラスト地図は面白い。「超大国の照準のなかに」と題して、イランに対する米軍の包囲網を描く(Der Spiegel vom 21.1.2005) 。この地図をみてハッとした。対イラン作戦の主力はイラクに展開している米軍である。その南部方面には自衛隊が展開している。イラン侵攻時には先駆けになる配置である。旧ソ連のウズベキスタンなどにも基地があり、イラン包囲網は完璧である。サウジアラビアにはわずか400人しか米軍はいない。サウジの米軍基地はイラクに移ったわけで、今後の中東の拠点基地はイラク米軍基地となるだろう。30日の選挙の結果にかかわらず、3箇所の在イラク米軍基地が完成し、米・イラク安全保障条約と米軍地位協定が締結されれば、米国はイラクのことを国連や日本に丸投げするだろう。なお、『シュピーゲル』によれば、2004年はじめにイスラエル空軍のF16戦闘機に増設タンクがついて、2100キロまで航続距離がのび、イランの戦略拠点が爆撃可能となったことも伝えている。中東の平和にとって、新しい脅威はこういう形で存在していることを看過してはならないだろう。

「圧制からの自由」を掲げるブッシュ政権。かつてのケネディ政権と対比する論稿を読んだ。「自由のビジョン」と題するこの論稿は、かつてのケネディ政権と対比して、ケネディも自由を世界に拡大することに力を注いだが、そのやり方は三つの点でブッシュと異なるという(Die Welt vom 29.1.05)。ケネディはレトリックではあるが、国連に依拠した。そして西側世界の結束を強めようとした。最後に、「自由の敵」であるソ連の指導者(フルシチョフ)とも話し合い、交渉した、と。ブッシュは国連を無視し、ヨーロッパとの亀裂を深め、何よりも話し合いを拒否している。この論稿はブッシュを「自由のレトリカー」(Freiheitsrhetoriker) と呼ぶ。「自由」を拡大するために、「圧制の拠点(前哨)」を叩きつぶす。問答無用である。一体、どんな基準でそれを決めるのか。仏ルモンド紙は1月22日の社説で、「圧制の基準は、米国への敵対度によるもので、非民主的であっても米国に協力的なら目をつむるというようにも受け取れる」と鋭く指摘している(前掲・高成田)。ブッシュ政権の恣意的な「圧制」認定の結果、軍事介入される国々の民衆こそいい迷惑である。ブッシュ政権こそ、「圧制からの自由」を口実にして「圧制の自由」を振り回す「圧制の拠点」と言わずして何と言おうか。こういうブッシュ政権に全面協力して、これぞ「男子の本懐」とばかり、どこまでもついていく小泉首相のやり方に対して、疑問に思う人は日増しに増えているように思う。

明治天皇が日露戦争前に日本男子の心意気を詠んでから一世紀後の正月、その曾孫は、次のような歌を詠んだ。

戦(いくさ)なき世を歩みきて思ひ出づ

かの難(かた)き日を生きし人々