わが歴史グッズの話(20)戦場の手鏡と「大和」 2006年3月27日

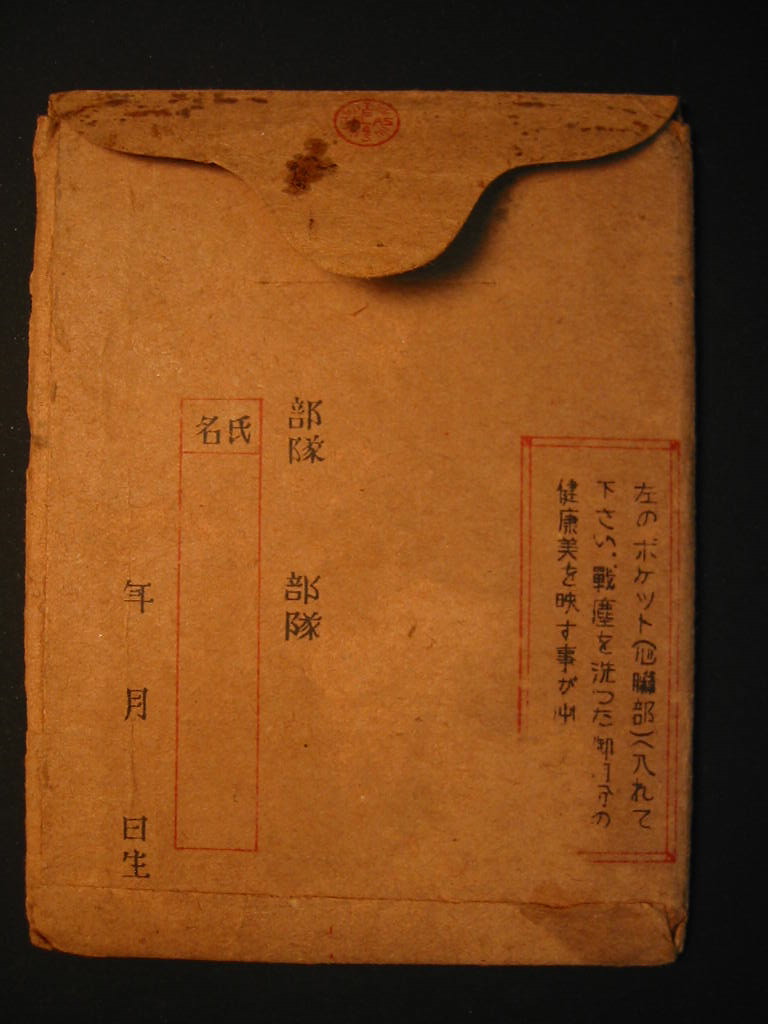

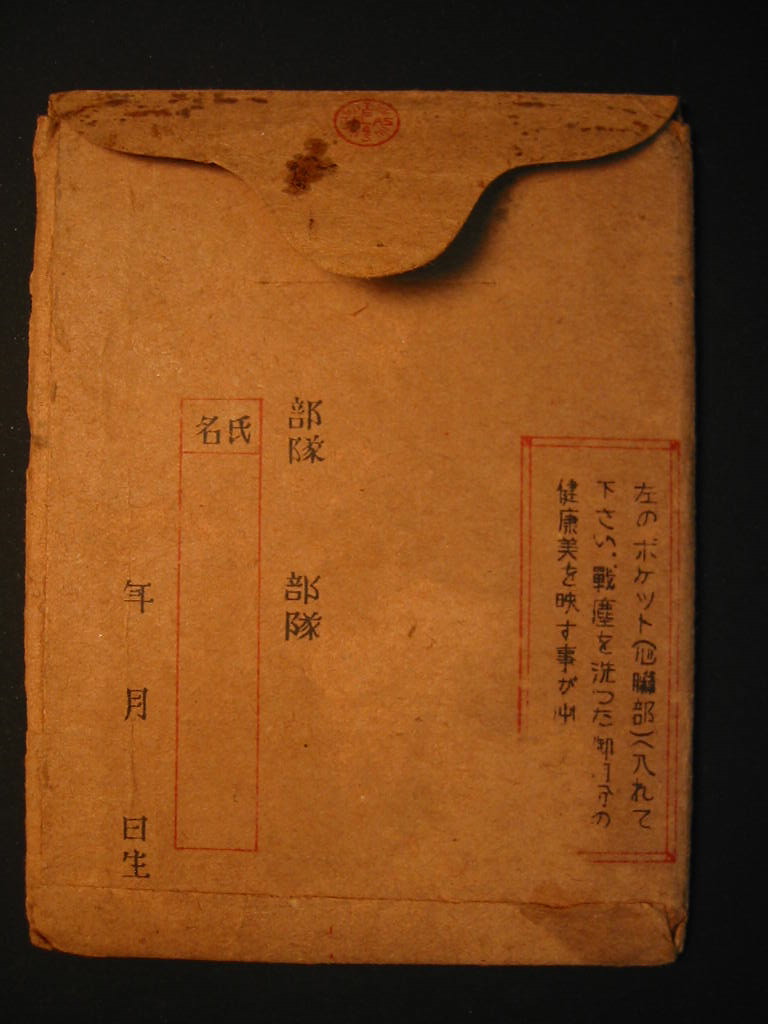

小さなボール紙だと思って持つと、ずっしり重い。 表には「祈武運長久」、裏には「左のポケット(心臓部)へ入れて下さい。戦塵を洗つた御自分の健康美を映すことが出来ます」とある。

表には「祈武運長久」、裏には「左のポケット(心臓部)へ入れて下さい。戦塵を洗つた御自分の健康美を映すことが出来ます」とある。 「健康美」という日常的な言葉が、戦場という究極の「非日常」の場に持ち込まれるものだけに、妙に人間くささを感じる。この現実的な表現に興味を覚えた。

「健康美」という日常的な言葉が、戦場という究極の「非日常」の場に持ち込まれるものだけに、妙に人間くささを感じる。この現実的な表現に興味を覚えた。

戦場に送りだす側の視点は、「弾にあたらないで」という祈りである。「千人針」はここから生まれた。だが、あくまでも布であり、多くの人の「祈り」というメンタルな面を重視したものである。だが、この手鏡は、縦10センチ、横8センチ、厚さ3ミリの鋼板で、80平方センチの範囲内だけでも、ささやかな防弾機能を果たす。少なくとも、「千人針」よりは実際的な効果があるというわけだろう。

でも、この手鏡(80平方センチの鉄板)を息子に渡した母親や、夫に持たせた妻の想いは、とにかく弾に当たらないでという切々たるものだったろう。ただ、裏側には、○○部隊、氏名、生年月日を書く欄があるから、大量につくられ、配付されたものだろう。「御自分の健康美を映す」という表現は、太平洋戦争の泥沼化以降も使われたのだろうか。おそらくは、それ以前の日中戦争期のものであることを推測させる。

人は戦場に向かうとき、家族や恋人に渡された「大切なもの」を持っていく。この手鏡は「祈武運長久」という一般的なものだが、故・久田栄正氏は、激戦地ルソン島の戦場で、奥様の化粧用コンパクトを肌身離さず持っていた。そのことについて久田氏が私に語った言葉を引用しよう(拙著『戦争とたたかう』346頁)。

…このコンパクトは四角のしんちゅう製で、当時としてはハイカラでした。砲撃の間、あたりに砲弾の破片が突き刺さり、土砂が降ってくる中で、壕の中や地面に顔を伏せながら、コンパクトからパフを取り出して、妻の匂いをかいでいました。こっそり人に見られんようにしてね(笑)。女房のことを思い出して、まだ俺は生きているんだ、ということを確認していたのですね。

久田氏は、1945年月9月、ルソン島北部のボントック道52キロ地点で米軍に武装解除され、捕虜になっている。その直前、久田氏は、上記の大切なコンパクトと、着物姿の奥様の写真を捨ててしまう。初年兵教育のときに二度も、妻帯者だということで下士官から屈辱的な制裁を受けたので、米兵にも同様のことをされると一瞬、思ってしまったのだ。ところが、武装解除の時、米兵は、恋人の写真の入ったロケットをぶら下げていて、日本兵にも見せびらかしているのをみて、「あっ、しまった」と思った。「心のなかまでは絶対に軍人にならないぞ」と心に決めた久田氏だったが、いつの間に帝国軍隊の見方がしみ込んでいたわけで、このことを久田氏は「ルソン島における三つの痛恨事」の一つに挙げている(同書345~347頁)。

戦場に向かう「男たち」という言葉の背後には、戦場に送りだす「女たち」という暗黙の設定がある。こういう構図で描かれた映画は多い。湾岸戦争の頃からだろうか、映画の世界に、子どもを腕に抱えた夫が、戦場に向かう妻を見送るというシーンもみられるようになった。ジェンダーの観点から、戦場に向かう「女たち」ならばいいのかといえば、また別の問題があるが、ここでは触れない(拙稿「軍隊とジェンダー」参照)。

「男たち」と言えば、昨年暮れ頃から映画「男たちの大和/YAMATO」(東映)が話題を呼んだ。その昔、東宝「連合艦隊」を観て、「行ってまいります」と、「群青」の音楽でゆさぶる描き方に違和感を覚えたのを思い出し、これも「同じ穴のムジナ」だろうと軽視していた。ところが、『週刊金曜日』に、「『男たちの大和』は反戦映画か!?」という佐藤純彌監督自身と森達也監督との対談が載った(1月6日号)。興味深い対談だった。

同じ頃、二人のタイプの異なる方から、ほぼ同様の内容のメールが届いた。一人は、ご高齢の憲法学者からのもの。まず、その先生がご覧になったことが意外だったが、「戦争を知らない年代層の人間が観たら、どんな感想を持つのか、と今も考えさせられています」と書かれ、「直言」で、若い人たちに是非観るようすすめてほしいと強く推されるので、さらに気になった。海外経験も長い、航空関係の学校で仕事をしている女性の方からもメールが届いて、次の言葉に「よし行こう」という気になった。「…きっと先生のことですから、角川書店製作などいやだとか、邪道などとお思いでしょうが、もしまだご覧になっていないならば、一切の先入観ぬきで真っ白な気持ちでご覧になることをお勧めします。私は学生と一緒に見て、彼らの様子を見て本当に見せてよかったと思いました」。

1月下旬、たまたま昼間の会合がなくなり、中途半端な時間ができた。夜の会合までに自宅や研究室に戻るには、往復の時間を考えるとロスが大きい。そこで、入試直前の超多忙な時期ではあったが、「時間をつぶす」という贅沢な体験をした。その町の映画館で2本の封切り映画を連続して観ることにした。1本目は三谷幸喜「THE 有頂天ホテル」(東宝)であり、これは文句なしに楽しめた。もう1本は、ずっと気になっていた「男たちの大和」だった。ほとんど期待せず、しかし、上記の人びとのメールもあって興味半分で観た。と、ここまで書いてきて「男たちの大和」の映画評になりそうな気配である。直言はいつも無計画に書き出すので、「わが歴史グッズ」シリーズにおさまらないかもしれない。といって、更新時間は迫っている。というわけで、以下は、2カ月前に観た映画の印象記をとりとめもなく書いていきたい。お付き合いいただきたいと思う。

この映画、「端的に言えば」、多くの方の推薦があったのだが、私は感動できなかった。冷たいと言われるかもしれないが、涙は出なかった。観客は比較的年輩の方が多かった。私の隣に座った60代後半の女性は、じっと画面をみつめ、涙を流しておられた。

私自身、あまりに多くの内外の戦争映画を観ているだけに、どうしても「比較」と「批判」の視点がキープされ、感情移入できなかったのだ。先にメールをくれた方のいう「真っ白な気持ち」には、残念ながらなれなかった。でも、子どもの頃に観た昔の作品から、「連合艦隊」(東宝、1981年)に至る関係する作品とは、「味わい」が微妙に異なっていたことは確かである。なぜだろうと考えてみたが、やはり「目線」の違いだろう。

この映画に登場する最高位の海軍将官は、連合艦隊参謀長の草鹿龍之介中将(配役・林隆三)と第二艦隊司令長官の伊藤整一中将(渡哲也)である。参謀や士官も出ているが、印象は薄い。むしろ、目線はもっぱら生活感あふれる下士官や幼さの残る海軍特別年少兵とその家族に置かれていた。二等兵曹クラスの反町隆史と中村獅童が主役である。同じ二等兵曹に唐木正雄など、下士官に個性派を配して、それぞれ力演している。特別年少兵たちを演ずる若手も好演している。個人的には、病院から抜け出した内田二等兵曹(中村獅童)と密かに逢う芸者(寺島しのぶ)に感ずるものがあった。特別年少兵たちの母親や恋人たちの想いも丁寧に描かれている。このあたりは、若者が観ても共感を得る所以だろう。

戦闘シーンでは、従来の海戦映画ならば、カメラの目線は艦橋にある。艦長や艦隊参謀などの確執などを中心に話が展開していく。今回、艦長の有賀幸作大佐(奥田瑛二)は、対空戦闘指揮のため、艦橋よりも上にある防空指揮所に移る。私の記憶では(間違っているかもしれないが)、艦長の防空指揮所移動をここまで描いた作品はなかったのではないか。空から襲ってくる米軍機との対空戦闘がこの映画の見せ場だからだろう。

そして、全長263メートルの巨大戦艦、その原寸大のセットを使用しながら、話の軸は、第7分隊4番機銃座第4班、第5分隊2番高角砲第2班、そして、第22分隊主計科烹炊班という「小状況」の人間関係を軸にしている(なお、久田氏と同じ「主計」にスポットを当てた映画としては貴重である)。主役級が二等兵曹クラスなので、この「小状況」が、実は巨大戦艦のなかの大きな舞台ということになり、この作品の特徴をなしている。

ここで念のために言っておけば、戦争の「大状況」が描かれていないとか、大和の果たした役割の客観的位置づけが弱いといった紋切り型の批判を私はしない。旧西ドイツで1981年に製作された映画「Uボート」の場合も同じような批判があったが、私はやはり「小状況」を徹底的に描くなかで、「大状況」の問題をさりげなく絡ませる方に共感を覚えるし、映画は歴史教科書やドキュメンリーでないから、娯楽性が大事である。「大状況」の説明的映像が必ずなければならないというわけではない。

また、軍事や軍事史の専門家からすれば、いろいろとケチをつけることはいくらでも可能だろう。なぜ左舷側の戦闘ばかり出てくるのかと文句を言っても、実際にセットを見た私の研究室の大学院生によれば、撮影に使った尾道市の原寸大ロケセットが左舷前部を中心に約3分の2だけという事情もあるようである。また、私がみたところ、大和は完成時から天一号(沖縄)作戦装備となっていたし、その作戦当初にいたはずの零式水偵や零戦(鹿屋五航艦)などの数機の直掩機は出てこなかったし、同じく第一遊撃部隊として随伴した巡洋艦「矢矧」などの姿は見えなかった(大和乗組員の救助にあたった駆逐艦は登場した)。それらはどうでもいいことで(でも、かなり書いてしまっている〔苦笑〕)、それよりも、将校などの人物描写に不満が残った。

私は、戦争映画の場合、地味なわき役のリアリティを重視してきた。この点で、作品としての出来ばえは別として、わき役の重厚さと存在感という点では、中学時代に観た「日本の一番長い日」(東宝、1967年)の印象が圧倒的に強い。東郷外相(宮口精二)、鈴木首相(笠智衆)、米内海相(山村聡)、下村情報局総裁(志村喬)、森近衛師団長(島田正吾)、田中東部軍司令官(石山健二郎)…。一つひとつの役柄にピタリとはまり、存在感抜群だった。これと比べるのは酷だが、「男たちの大和」では海軍軍人たちがライト感覚なのである。渡哲也は艦長(大佐)役ならわかるが、伊藤長官(中将)ではちょっと、である。片道燃料だけの「特攻出撃」という無謀な作戦を命じられて怒る参謀や艦長たちに対して、「われわれは死に場所を与えられた」と諭すシーンは、もっと重みがほしい。西部警察で人質救出の突入命令を出す大門課長(警部)あたりのセリフとどうしてもだぶる。「連合艦隊」(1981年)では、伊藤長官役は鶴田浩二だった。

好演は認めるのだけども、重要な場面で意味のある言葉を発するという点で一番残念だったのが、長嶋一茂演ずる臼淵大尉である。インテリも多い士官たちが、酔って、自らが死ぬ意味を激論して殴り合いになったときに、割って入った臼淵大尉はきっぱりと言い放つ。「進歩のない者は決して勝たない。負けて目覚めることが最上の道だ。日本は進歩ということを軽んじすぎた。私的な潔癖や徳義にこだわって、真の進歩を忘れていた。敗れて目覚める。それ以外に、どうして日本が救われるか。今、目覚めずしていつ救われるか。俺たちは、その先導になるのだ。日本の新生に先駆けて散る。まさに本望じゃないか」。誰一人反論できず、その場はおさまる。知性ある人びとが、軍国主義教育だけでは完全には洗脳できない人間としての本音に響く言葉を求めていた。ただ死ぬためだけに出撃する。死の自己目的化。「軍事的合理性」に反するこの任務に対して、自分を納得させられない苦悩。それに対して発せられる言葉なのである。この言葉は吉田満『戦艦大和ノ最期』からの引用であるのだが、実際の演技では、喫茶店でコーヒーを飲みながらこの本を読んですぐにタイムマシーンでやってきたようなトーンなのである。もっと心の葛藤がほしい。俳優の表現力だけの問題ではないだろうが、あの場面の言葉はそれだけ重い。

もう一つ、甲板の黒板には、「死ニ方用意」の文字。アップ。水兵たちの顔にためらいが走る。そこへ臼淵大尉が再び登場。親しい者への最後の言葉を述べてよしという趣旨のこと言う。ややためらいながら、やがてそこに集まった下士官、兵の全員が、母や妻、子など、愛する者の名を、はるか日本の方を向いて思いきり叫ぶ。臼淵大尉の「命令」は「とりみだしてよし」ということだろう。宮城に向かって拝礼し、「天皇陛下、万歳!」と叫ぶだろうと思っていた観客は、意表をつかれ、涙腺をしぼる場面である。それをじっと見つめる臼淵大尉。あのシーンでは、映画「連合艦隊」で本郷大尉(空母「瑞鶴」艦爆搭乗員)をやった永島敏行あたりが適役だったように思うのだが。

と、ここまで書いてきて、「わが歴史グッズの話」の枠をはるかに超えていることに気づいた。海上自衛隊全面協力映画で、冒頭シーンで、テロ特措法に基づきインド洋で米海軍などに洋上補給を行った補給艦「ましゅう」(AOE425) をさりげなく映したりしており、コメントしたい点は多々あるが、ここらへんでやめておこう。

冒頭で紹介した 「わが歴史グッズ」の一つ、「戦場の手鏡」から話が発展したが、いつの時代でも、自分の大切な人が無事に帰ってくるように祈る気持ちは共通であり、そこに、表の「武運長久」という建前に対して、裏面では「健康美を映すことが出来ます」という人間くさい言葉を使うことで、「生きて日常の生活に復帰する」という想いを込めたとも言えるだろう。

「わが歴史グッズ」の一つ、「戦場の手鏡」から話が発展したが、いつの時代でも、自分の大切な人が無事に帰ってくるように祈る気持ちは共通であり、そこに、表の「武運長久」という建前に対して、裏面では「健康美を映すことが出来ます」という人間くさい言葉を使うことで、「生きて日常の生活に復帰する」という想いを込めたとも言えるだろう。

なお、久田氏は生前、ポツダム宣言について、特にその第9項、すわなち、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」の意義を強調していた。それは、彼がポツダム宣言をルソン島の山中で、米軍の伝単(ビラ)を通じて知ったことと関連している(上掲書342~343頁)。久田氏の「平和的生活権」論の原点である。

トップページへ

表には「祈武運長久」、裏には「左のポケット(心臓部)へ入れて下さい。戦塵を洗つた御自分の健康美を映すことが出来ます」とある。

表には「祈武運長久」、裏には「左のポケット(心臓部)へ入れて下さい。戦塵を洗つた御自分の健康美を映すことが出来ます」とある。 「健康美」という日常的な言葉が、戦場という究極の「非日常」の場に持ち込まれるものだけに、妙に人間くささを感じる。この現実的な表現に興味を覚えた。

「健康美」という日常的な言葉が、戦場という究極の「非日常」の場に持ち込まれるものだけに、妙に人間くささを感じる。この現実的な表現に興味を覚えた。