「美しい国から2006秋」 2006年10月16日

倉本聰「北の国から」シリーズ。道央の地味な町が、このドラマで一気に観光地になった。ロケで使った丸太小屋などが名所になっているが、ドラマ終了から早4年。富良野を訪れる観光客が減少しているという(『朝日新聞』9月19日付夕刊)。いかにドラマの影響が大きかったかがわかる。

最終作「2002遺言」のラストシーンは印象的だった。あの炭焼き小屋で、黒板五郎が一人語る。「遺言。純、蛍。おれにはお前らに遺してやるものが何もない。でも――、お前らには――うまくいえんが、遺すべきものはもう遺した気がする。金や品物は何も遺せんが、遺すべきものは伝えた気がする…」。こんなセリフが続く。そしてラストの言葉。「金なんか望むな。倖せだけを見ろ。ここには何もないが自然だけはある。自然はお前らを死なない程度には充分毎年喰わしてくれる。自然から頂戴しろ。そして謙虚に、つつましく生きろ。それが父さんの、お前らへの遺言だ」(倉本聰シナリオ⑩『北の国から2002遺言』〔理論社〕255-256頁)。本物のシナリオの裏表紙には、「遺すべきもの……」とあったのをテレビで観た記憶がある。

世の中には、そのままでも「残るもの」がある。でも、人の努力が介在しないと消えていくもの、つまり「残らないもの」もある。それをあえて「残す」という意思(意志)が介在してその存在を保ち続けるものがある。

こういう視点で見ると、例えば、「桜の花の下、ピカピカの法学一年生が入学してくる」という体験を長年していると、「9月入学」には違和感がある。この国の美しい四季のなかに、大学生活のサイクルもうまくおさまってきた。それがどんどん失われている。世界との競争を掛け声に、その手段として選び取られてきたものに首をかしげるものが少なくない。制度として実施してから、あれこれ不具合が出てくるものもある。

例えば、「セメスター制」。正面から反対の声は出なくて、ほとんどの大学が採用したが、これで学生も教員も幸せになったという話をあまり聞いたことがない。教員にとって貴重な研究時間を確保できた夏休みが、この制度やロースクールなど、横文字の制度の採用でどれだけ消えていったか。

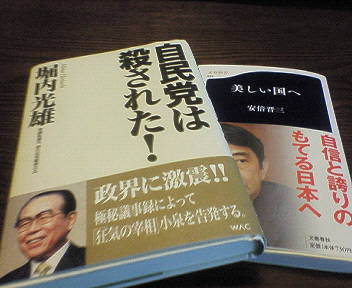

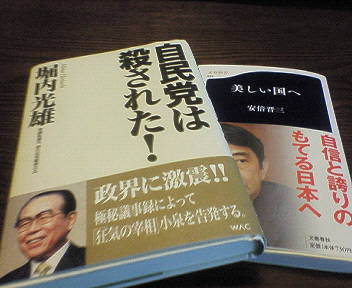

そして、今度は「9月入学」である。「美しい国」を説く安倍が、なぜ、日本らしい「桜の花の下での入学式」を変えようとするのか。ウルトラ・ナショナリストと思いきや、「世界のスタンダード」を掲げてこの国の長年の慣行をぶちこわす。でも、その理由を『美しい国へ』(文春新書)のなかに探すと、大学のあり方ではなく、「モラルの回復」の脈絡で語られている(213-214頁)。高校卒業後、大学入学までにボランティア活動を義務づけて、若者のモラルを回復する。「自発的」活動を大学入学の条件として「義務づける」という発想の向こうに、若者に対するなにがしかの奉仕義務(→防衛負担の形態)の狙いが潜んではいないか。この議論をテレビドラマ「大草原の小さな家」の家族像につなげていく強引な叙述に付き合うのはけっこうつらい。大学浪人も大学受験すら経験したことのない安倍が「再チャレンジ可能な社会」を云々する言葉の軽さはここでは問わないとしても、映画のエピソードが唐突に登場する、この『美しい国へ』を読んでいると、この国の最高権力者になった人物の危なさが浮き彫りになってくる。「美しい国」に関する自らの思いや思い入れ、思い込みを強引に制度変更につなげる。「敵と味方」の政治の世界で、権力者が美学を語りだしたときは危ない。ヒトラーが社会の「清潔さ」に過剰にこだわったことはよく知られている。「清掃」(Säuberung)の対象とされたのはユダヤ人だけではなかった。いま、この国の最高権力者も、ことさらに「美学」を強調するようになった。

そして、今度は「9月入学」である。「美しい国」を説く安倍が、なぜ、日本らしい「桜の花の下での入学式」を変えようとするのか。ウルトラ・ナショナリストと思いきや、「世界のスタンダード」を掲げてこの国の長年の慣行をぶちこわす。でも、その理由を『美しい国へ』(文春新書)のなかに探すと、大学のあり方ではなく、「モラルの回復」の脈絡で語られている(213-214頁)。高校卒業後、大学入学までにボランティア活動を義務づけて、若者のモラルを回復する。「自発的」活動を大学入学の条件として「義務づける」という発想の向こうに、若者に対するなにがしかの奉仕義務(→防衛負担の形態)の狙いが潜んではいないか。この議論をテレビドラマ「大草原の小さな家」の家族像につなげていく強引な叙述に付き合うのはけっこうつらい。大学浪人も大学受験すら経験したことのない安倍が「再チャレンジ可能な社会」を云々する言葉の軽さはここでは問わないとしても、映画のエピソードが唐突に登場する、この『美しい国へ』を読んでいると、この国の最高権力者になった人物の危なさが浮き彫りになってくる。「美しい国」に関する自らの思いや思い入れ、思い込みを強引に制度変更につなげる。「敵と味方」の政治の世界で、権力者が美学を語りだしたときは危ない。ヒトラーが社会の「清潔さ」に過剰にこだわったことはよく知られている。「清掃」(Säuberung)の対象とされたのはユダヤ人だけではなかった。いま、この国の最高権力者も、ことさらに「美学」を強調するようになった。

なお、韓国や中国では米国のことを「美国」というが、安倍が狙っているのは、結局、「美しい国(美国=米国)へ」日本を売り渡す、究極の対米売国路線だという批判もある。

ところで、『美しい国へ』のなかには、集団的自衛権を「自然権」とする驚くべき記述がある(132頁)。「自然権」を有している以上、当然に行使できるという論法である。だが、naturalという言葉は、もともと「人間本来の」とか「本性的」という意味である。「自然権」とは人が生まれながらにして持っている権利ということで、これは自然人たる個人についてのみ言えることである。近代立憲主義以降の国家のありようとしての共通理解は、国家には、憲法に基づいて権限が付与されるのであって、国家が「生まれながらの権利」を持っているわけではないということである(なお、「自然の権利」という記述もあるが、これは環境倫理やアマミノクロウサギ訴訟などの考えであり、二重の意味で誤用である)。

国連憲章51条を見れば明らかなように、国家の連合体である国連は、各国家がそれぞれの憲法に基づいてもつ自衛権までも禁止する趣旨ではないという、実に控えめな規定の仕方をしている。それはこういうことである。国連の集団安全保障が理想的に実現すれば、国連による「権力独占」が生ずる。だが、現実には国民国家が存在しているので、各国の自衛権を暫定的に承認するという趣旨である。

ただ、これは本来の自衛権(憲章では個別的自衛権)についてであって、実は集団的自衛権というのが自衛権なのかについては議論のあるところである。「軍事同盟」という集団安全保障にとっての「異物」である集団的自衛権が国連憲章51条に入れられたのは、憲章制定過程の最終段階における米国の仕掛けだった。その後、冷戦のなかで、集団的自衛権による同盟システム(NATO、ワルシャワ条約機構など)が国連の集団安全保障の実現を妨げてきたことは承知の通りである。だから、集団的自衛権というのは、国連の集団安全保障システムの発展方向から見れば、むしろ歴史的退歩の性格をもち、将来的には19世紀的な「遺物」として、「残すべきもの」ではなく、「なくなるべきもの」なのである。

ところが、安倍は集団的自衛権を「自然権」として強弁しつつ、日本国憲法9条の徹底した平和主義のために、集団的自衛権は「保持」しているが「行使」できないという状況が生み出されていたのを、「保持している以上行使できる」という形で「美しく」整理しようというのである。そのことのもつ意味は重大である。つまり、日本に対する武力攻撃がなくても、米国とともに集団的自衛権を振りかざして世界各地に軍事介入する国家になるということである。

集団的自衛権の行使には、憲法9条の改定が必要である。しかし、首相になった安倍は、「解釈の変更」の道を探り出した。その安倍の「新解釈」の柱は二つあるという(『朝日新聞』9月23日付)。

一つは、行使の仕方の問題である。政府解釈はこれまで、集団的自衛権の行使は「自衛のための必要最小限度の範囲を超える」ので違憲としてきたが、安倍は、集団的自衛権の行使は「絶対概念」ではなく「量的概念」であって、「必要最小限度を超える集団的自衛権の行使はできない」と解するのである。

だが、この解釈は成り立たない。そもそも、憲法自身、自衛権について何も語っていない。憲法に書いていないことは国家はできない、というのが立憲主義の基本の一つである。自衛権があるなら憲法に書き込まれていないとおかしいということになる。日本国憲法9条の趣旨からすれば、日本国憲法は自衛権を放棄したという解釈も成りたつ(自衛権否定説)。

1954年以来政府がとってきた「自衛のための必要最小限度の実力は合憲」という解釈は、あくまでも「わが国」を「防衛」するという「個別的自衛権」の範囲内の論理操作であった。「わが国」が武力攻撃を受けていないのに他国を攻撃することを正当化する集団的自衛権の行使はできないというのがその帰結だった。

だから、憲法9条の戦力不保持や交戦権否認の徹底した規定の仕方からすれば、集団的自衛権の行使ができないというのは、政府の論理に立ったとしても、それはまさに「質的概念」であって、程度の問題ではないのである。

それを安倍は「量的概念」だと勝手に設定を変更して、必要最小限度の集団的自衛権の行使というすり替えをやるわけである。防衛庁関係者からも、「集団的自衛権の行使は量的概念でなく、解釈変更は困難だ」という指摘があるという(上記『朝日』)。

二つ目は、集団的自衛権には「中核概念と外的概念」があって、「外的概念」の部分では行使は可能だという「解釈」である。「中核概念」とは、米軍とともに肩を並べて戦うとか、地球の裏側まで行ってともに戦うなどだという。「外的概念」とは、米軍の艦船が公海上で攻撃された際に、海上自衛隊の艦艇がそれに対応するということが例として挙げられている。

コアと周辺というのを勝手に設定して、周辺部分では可能だという手法は何とも恣意的な「解釈」である。かつて、国会での答弁では、日本に来援する米軍艦艇が公海上で攻撃を受けた場合、自衛隊がこれを支援することは個別的自衛権で説明されていた。安倍の「解釈」はこうした政府答弁と整合しない。

そして、安倍が最近やったことは、テロ特措法の再々々延長の閣議決定である。あまりメディアは注目しないが、これもきわめて問題である。そもそも特別措置法という臨時的法律を3回も延長すること自体、立法の作法からみても問題である。小泉が残したものを「残すべきもの」として受け継ぐ場合にも、そこにきちんとした説明はない。

さらに今後問題となるのは、「周辺事態法」(1999年5月28日法律第60号)に引き続き制定された「船舶検査法」(2000年12月6 日法律第145号)だろう。

この法律にいう「船舶検査活動」とは、「周辺事態」に際しての活動である(同法2条)。「周辺事態」とは、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」をいい、日本に対する武力攻撃に連動しない事態や、日本の平和・安全に影響しない事態は含まない。

北朝鮮の核実験が行われ、それに対する安保理決議が行われた場合、この法律に基づいて、海上自衛隊が公海上で船舶検査を行うことができるか。周辺事態法は、米軍に対する後方地域支援を主眼にしたものであり、国連の活動における臨検(船舶に乗船して、積み荷等を捜索すること)は想定されていない。抵抗してきたときに威嚇発砲などの措置をとることも認められない。「武器の使用」は、船舶検査で乗船した場合などに、警察官職務執行法上の要件で行えるだけである(同法6条)。舳先に対する警告射撃などは、「憲法で禁じられた武力による威嚇」に該当し、許されない。このことは船舶検査法の制定過程で確認されている。

米海軍を中心に、日本周辺海域において、北朝鮮船舶に対する臨検活動、あるいは北朝鮮に対する海上阻止行動などが行われた場合、日本は参加できるか。今後、この論点での議論が活発化するだろう。船舶検査法の改正を正面から提起してくるか。それとも、船舶検査の「中核概念」と「外的概念」などの「解釈」で乗り切るか。小泉前首相は一方的に言い放つやり方で、無理屈の勢いがあった。安倍首相には、饒舌な言葉の量のわりに、その中身が薄い。しかし、彼が「タカのなかのタカ」であることに間違いはない。

『ニューズウィーク』誌のジェームズ・ワグナー副編集長は、安倍内閣発足直前、「『ブッシュ化』する安倍新首相の恐怖」という巻頭コラムを書いた。安倍が「ブッシュ化」するという仮説はこうだ。

「2000年の大統領選挙でブッシュは『思いやりのある保守主義』を掲げ、外交面でも謙虚さが必要だと訴えた。ギリギリで民主党のゴア副大統領に勝利したブッシュは、超党派的なコンセンサスを重視するだろうと多くの人が予想した。だが実際は、ネオコンが描いたイメージにアメリカ社会を変身させた。9.11テロ後、国民はブッシュが国を守るためだと言いさえすれば、何でも好きにやらせてしまった。北朝鮮の金正日総書記は、安倍にとってのウサマ・ビンラディンになるのか。日本国民は恐怖のあまり、国を変貌させてしまうのか」(『ニューズウィーク(日本版)』9月27日号)。これは重要な指摘である。

と、ここまで書いてきて、北朝鮮が核実験を行ったという報が飛び込んできた。核実験の中身、これが成功だったのか失敗だったのか、その影響など、いま(9日夜) の段階ではわからない。いずれにしても、北朝鮮の核実験が、安倍式「美しい国」の「美しい憲法」へのテコとして機能していく傾きが強い。「美しい国2006秋」は、なにやらきな臭い雰囲気がただよってきた。

《付記》本稿は10月8日に書き上げたものである。10月13日から15日まで、「日韓共同研究会」でコメントするため韓国に滞在した。そこでの議論を含め、9日の北朝鮮核実験の問題については、次回以降に直言で詳しく論ずることにしたい。

(文中敬称略)

トップページへ

そして、今度は「9月入学」である。「美しい国」を説く安倍が、なぜ、日本らしい「桜の花の下での入学式」を変えようとするのか。ウルトラ・ナショナリストと思いきや、「世界のスタンダード」を掲げてこの国の長年の慣行をぶちこわす。でも、その理由を『美しい国へ』(文春新書)のなかに探すと、大学のあり方ではなく、「モラルの回復」の脈絡で語られている(213-214頁)。高校卒業後、大学入学までにボランティア活動を義務づけて、若者のモラルを回復する。「自発的」活動を大学入学の条件として「義務づける」という発想の向こうに、若者に対するなにがしかの奉仕義務(→防衛負担の形態)の狙いが潜んではいないか。この議論をテレビドラマ「大草原の小さな家」の家族像につなげていく強引な叙述に付き合うのはけっこうつらい。大学浪人も大学受験すら経験したことのない安倍が「再チャレンジ可能な社会」を云々する言葉の軽さはここでは問わないとしても、映画のエピソードが唐突に登場する、この『美しい国へ』を読んでいると、この国の最高権力者になった人物の危なさが浮き彫りになってくる。「美しい国」に関する自らの思いや思い入れ、思い込みを強引に制度変更につなげる。「敵と味方」の政治の世界で、権力者が美学を語りだしたときは危ない。ヒトラーが社会の「清潔さ」に過剰にこだわったことはよく知られている。「清掃」(Säuberung)の対象とされたのはユダヤ人だけではなかった。いま、この国の最高権力者も、ことさらに「美学」を強調するようになった。

そして、今度は「9月入学」である。「美しい国」を説く安倍が、なぜ、日本らしい「桜の花の下での入学式」を変えようとするのか。ウルトラ・ナショナリストと思いきや、「世界のスタンダード」を掲げてこの国の長年の慣行をぶちこわす。でも、その理由を『美しい国へ』(文春新書)のなかに探すと、大学のあり方ではなく、「モラルの回復」の脈絡で語られている(213-214頁)。高校卒業後、大学入学までにボランティア活動を義務づけて、若者のモラルを回復する。「自発的」活動を大学入学の条件として「義務づける」という発想の向こうに、若者に対するなにがしかの奉仕義務(→防衛負担の形態)の狙いが潜んではいないか。この議論をテレビドラマ「大草原の小さな家」の家族像につなげていく強引な叙述に付き合うのはけっこうつらい。大学浪人も大学受験すら経験したことのない安倍が「再チャレンジ可能な社会」を云々する言葉の軽さはここでは問わないとしても、映画のエピソードが唐突に登場する、この『美しい国へ』を読んでいると、この国の最高権力者になった人物の危なさが浮き彫りになってくる。「美しい国」に関する自らの思いや思い入れ、思い込みを強引に制度変更につなげる。「敵と味方」の政治の世界で、権力者が美学を語りだしたときは危ない。ヒトラーが社会の「清潔さ」に過剰にこだわったことはよく知られている。「清掃」(Säuberung)の対象とされたのはユダヤ人だけではなかった。いま、この国の最高権力者も、ことさらに「美学」を強調するようになった。