『自由からの逃走』と「自由のための闘争」(武力なき「たたかい」) 2006年10月23日

北朝鮮の核実験に対して、不安と不信から過剰に反応する国民をうまく操縦して、「平時」ではおよそできないようなことをやってしまおう、という動きが急である。安倍内閣の発足に合わせたかのように、北朝鮮の「瀬戸際金策」は迷走を続けている。7月のミサイル発射から10月の核実験に至る経過は、米国にとっての「9.11」に比されるほどに日本に影響を与え、「戦前」から「戦時」への雰囲気すらただよってきたようである。例えば、核兵器保有に関する閣僚や与党首脳の発言も、そのあらわれである。

だが、一方で非核三原則の堅持を言いながら、他方で、「核兵器保有を考えること自体は否定しない」という言い方は間違っている。核兵器は、その破壊力と影響力(特に放射能)からして、「自衛のための必要最小限度」にとどまる兵器では断じてない。岸信介元首相の答弁以来、憲法上は持てるが、政策上(非核三原則など)持たないという物言いが横行しているが、いま、そうした言葉が、首相を先頭に、政府・与党首脳の口から普通に出るようになったことは大問題だろう。だが、国会での追及もメディアの反応も鈍い。

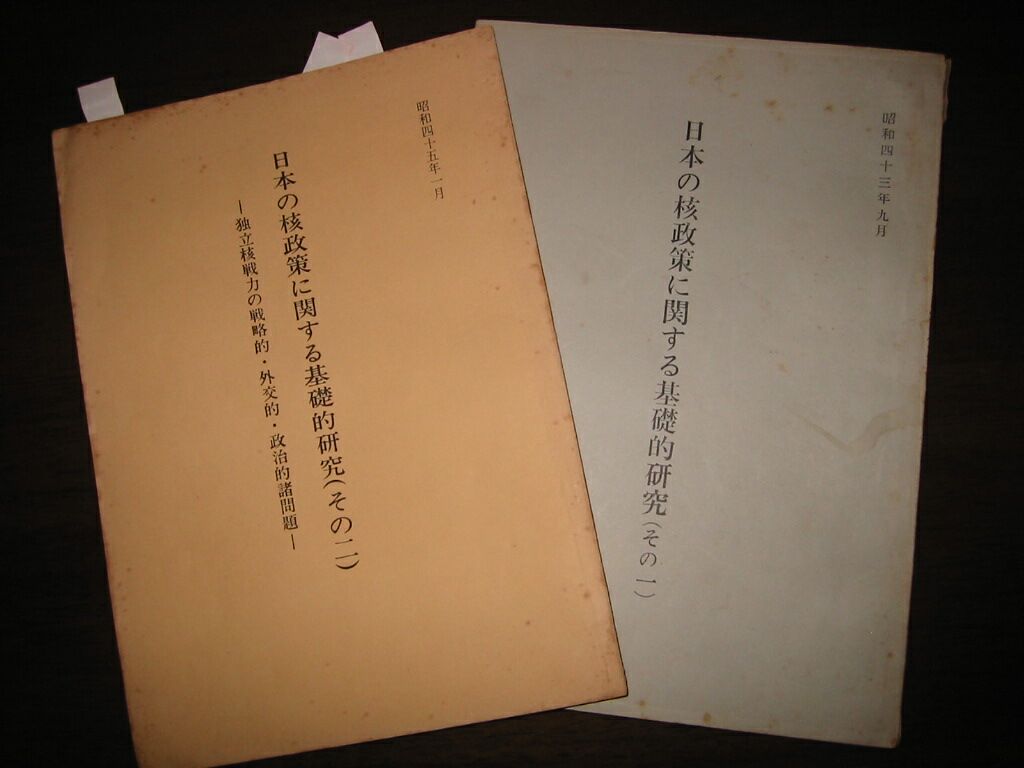

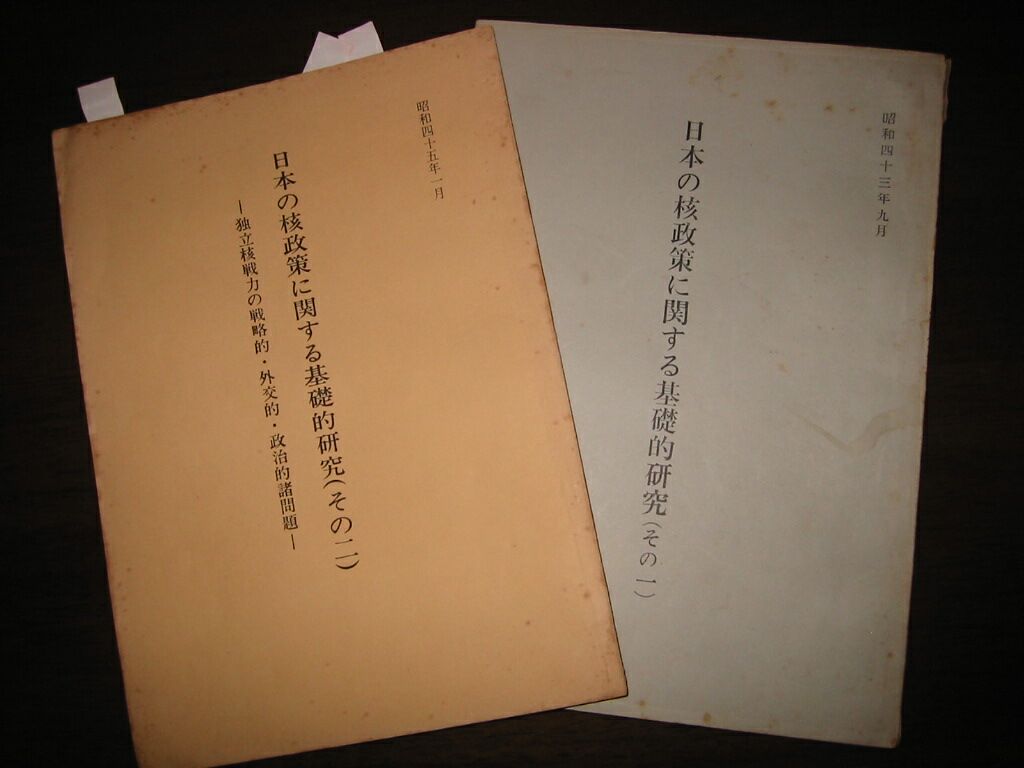

この写真は、私が保存している、1970年代初頭に密かに研究された、内閣調査室の日本核武装の研究である。その結論はすでに紹介した。この研究を行った当時の政治家たちは戦争体験世代である。研究をしつつも、ヒロシマ・ナガサキへのリアルな認識は共有していたはずである。その子どもの世代が政治をやるようになってきて、核兵器保有も選択肢に含めて思考する人々が増えてきた。まさに「核平気」政治家である。北朝鮮の核兵器問題は、日米で独走することなく、中国と韓国との連携が決定的に重要である。そのことだけ、ここで指摘しておきたい。

さて、今週もまた超多忙期のため、これ以上のコメントは困難である。既発表原稿のUPでお許し願いたい。この夏に、北海道新聞文化部の依頼で書いたものである。道新文化部の問題意識は、エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』(日高六郎訳、東京創元社)をヒントに、現代日本における問題を多彩な論者によって明らかにしていくというものだ。

フロムは、他者からの介入を受けずに、自らの私的領域を確保する消極的自由の概念が個人の孤独を増大させ、他者、さらには指導者との関係を媒介して、最終的に全体主義に通ずることを鋭く見抜いていた。無力感と孤独にさいなまれた近代人が、いかにたやすく権威に同化する権威主義、さらには自らを抹消する自動機械へと変身していくか。権威から解放された人間が、新たな権威を求めていくメカニズムを鋭く描いている。やはり「古典」は再読するたびに、新しい発見や、みずみずしい感動がある。逆に、「永遠の再読」にたえるものこそが「古典」というものなのだろうか。

いま、「自由のための闘争」(武力なき「たたかい」)が求められている。とりわけ、安全を根拠に自由を制約する論理・実務に対して、批判的な視点を失ってはならないだろう。「朝鮮君主主義臣民共和国」の平和的転換をいかにしてはかるか。いま重要な局面に来ているように思う。国連決議の拡大解釈を認めず、また北朝鮮の「瀬戸際金策」が「暴発」に向かうことのないよう、中国や韓国と連携してソフトランディングの道を探るべきである。

なお、下記の原稿は、「9.11」から5周年の時点で書かれたもので、北朝鮮問題が急展開する前に発表されたものであることをおことわりしておきたい。

自由からの逃走2006年夏(連載第10回)

「テロ絶滅」叫び制約強める国家

水島朝穂(早稲田大学法学部教授)

この息苦しさは何だろう。空港では手荷物検査に時間がかかり、ラウンジでゆっくりコーヒーを飲む気分にもなれない。液体状の爆弾が準備したとされる「航空機爆破未遂事件」以降、米国関係の路線などで、化粧水からヘアジェルに至るまで、機内への「水分」持ち込みが制限されている。

ペーター・スローターダイクによれば、テロリズムの本質として、人々を取り巻く「雰囲気」を恐怖で満たすという面がある。「空気」を震わせるという含意で、テロは「空震」と呼ばれる。空気を操作するためのハイ・テクを駆使する「国家」こそ、実は最もテロリズム的ということになるのだが、人々にはその視点がない(仲正昌樹訳『空震――テロの源泉にて』御茶の水書房)。

どこに潜んでいるかわからない「テロリスト」に対処する国家の措置は、必要な限度を超えて、市民的自由に対する過度の制約を生じやすい。だが、対テロ措置は「安全のためには仕方ない」という形で肯定され、受容されていく傾きにある。「危機」の具体的中身は不明のまま、自由を制約する措置や対応だけが一人歩きしていく。当局からすれば、犯罪の嫌疑なき段階で、事前、予防的、前倒しの措置が効果的ということになりやすい。「絶対の安全を求める者は自由を失う」と言われるように、「自由と安全」をめぐる悩ましい問題がそこにある。

*

いま、国の内外を問わず、「安全・安心オブセッション(強迫)」とでも形容すべき状況が生まれている。「通学路と子どもの安全」という問題から、隣国のミサイル問題、国際テロ組織による(とされる)事件に至るまで、そこには共通のメンタリティが確認できる。それは、「私たち」と異なる他者を受容不可能な「敵」としての表象する「排除」のメッセージ(スティグマ)である。性犯罪者、「ならず者国家」(「専制の前哨」)、「テロリスト」という形で、無意識のうちに「あちら側」の「敵」として位置づけている。 政治におけるキー概念を「友」と「敵」としたのは、ヴァイマル期の国法学者カール・シュミットであった。「9.11」からまもなく5年がたつ。ブッシュ大統領はじめ、政治指導者の言説空間では、極度に単純化された「友敵」思考と同時に、宗教的・道徳的な香りも漂っている。

そもそも「対テロ戦争」という言葉自体が、伝統的な国際法の観点からは疑問がある。戦争は国家間のものであり、テロは犯罪である。戦争には軍隊が、テロには警察が対応する。テロに対して軍隊を繰り出し、「ならず者国家」と勝手に断定した国に対して武力による威嚇と行使で臨む。「十字軍」や「悪の枢軸」、最近では「イスラム・ファシスト」といった乱暴な言葉がブッシュ大統領の口から勢いよく飛び出す。テロや武力紛争の複雑な背景への眼差しはそこにはない。ひたすら「敵」の絶滅が声高に語られる。こじれた国際関係は、さらにこじれていく。

小泉政権の5年間は、「ならず者国家」や「テロリスト」に「果敢に」立ち向かうブッシュ政権に無批判に寄り添い、ついに「世界のなかの日米同盟」と言い切ってしまった。アジア諸国との関係修復など、複数のチャンネル開拓を含め、「リハビリ」には相当なエネルギーと時間が必要だろう。次期政権にその能力と気力があるのか、甚だ疑問である。

*

国内的にも国際的にも、どのようにして安全を確保するか。これは大事な問題である。前後の脈絡抜きに、断片化された情報が「速報」として無数に押し出されてくる。かくして、自分の意見を組み立てる時間的余裕すら与えられずに、思考停止の条件は出揃う。

市民がこれに抗するには、断片的な情報から自らを隔離し、立ち止まり、自ら「情報管理」を試みることだろう。情報を洗練し、削ぎ落とし、疑問を持つ。そうすれば、対立関係にある相手の存在と主張を冷静に認識しつつ、相手との適切な距離をとることが可能となる。過剰に意識すると、違和感が不安となり、時に恐怖に転化することもある。安心、安全の制度設計は、そうした感覚を研ぎ澄ます、距離感覚の精度設計でもあるのではないか。

「平和を愛する 諸国民(peoples)の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」。日本国憲法前文が、対外的なカードとして軍事力に依存しない方式を打ち出した、より深い意味がそこにある。

〔『北海道新聞』2006年8月28日付文化欄に掲載。

『西日本新聞』2006年9月9日付文化欄「9.11テロ5年を前に」として転載〕