高校2年の時、立川駅南口にあった名画座で、『人間の條件』(小林正樹監督、松竹、1959~1961年)全6部をオールナイトでみた。五味川純平原作。上映時間は9時間31分だった。夜11時過ぎに入館し、終わって外に出ると、朝の太陽がまぶしかったことを覚えている。その後再びみることはなかったが、17歳の頭に刻み込まれた映像は、いまも鮮やかに思い出すことができる。

同じ五味川原作の映画化、『戦争と人間』(山本薩夫監督、日活、1970~1973年)全3部も、それぞれの封切り時にみた。とにかくスケールがでかく、戦闘シーンも旧ソ連軍の協力を得て重量感ある本格的なものになったが、『人間の條件』のような感動はなかった。有名スターが多数出演するぜいたくな配役に比して、人物の設定も掘り下げも不十分。山本監督の強烈な反戦メッセージは明確なのだが、全体としてやや図式的な描き方に違和感は拭いきれなかった。

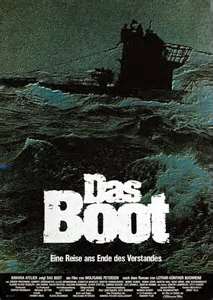

戦後西ドイツが本格的に戦争を扱った映画『U・ボート』(Das Boot, ヴォルフガング・ペーターゼン監督、独、1981年)は封切りと同時にみにいった。キャストも音楽も、映像も話の展開もいい。戦争映画の傑作の一つ、と私は思っている。戦車や軍艦、航空機がドヤドヤと出てくることもない。大軍団の戦闘シーンもない。9割近くが、狭い潜水艦内の描写である。男たちの汗臭さ、空気の悪さ、積み込んだ食料の発する臭気などで息苦しさを感ずる映像だ。また、駆逐艦の接近を刻々と知らせるポーン、ポーンという探信音(Ping)が耳の奥に響く。臭覚とともに、「音」の怖さもこの映画の特徴と言えるだろう。一般的に言って、戦争映画は米国製が圧倒的に多く、そこに登場するドイツ軍将校はどこまでも冷たく、憎々しく、下士官、兵たちは表情のない「切られ役」として、あっけなく倒れ、すぐ動かなくなる存在として描かれてきた(実際の戦争では、人間はそんな簡単には死なないのに)。だが、この作品では――西ドイツ映画だから当然だが――、そのドイツ軍の将校、下士官、兵が、一人ひとりの苦悩する人間として緻密に描かれている。

同様に、ドイツの懲罰部隊兵に着目する『スターリングラード』(ヨゼフ・フィルスマイアー監督、独典、1993年〔後掲の2001年同名作品ではなく〕)、ドイツの少年兵に着目する『橋』(ベルンハルト・ヴィッキ監督、独、1959年)も秀作である。

その点で言うと、『レマゲン鉄橋』(ジョン・ギラーミン監督、米、1969年)も印象に残る作品である。ドイツ・ボンでの在外研究中、レーマーゲン(Remagen)の現場(現在・平和博物館)に友人、知人を案内したこともあり、改めてこの映画に関心が生まれ、日本からビデオを取り寄せるほどだった。ハリウッド映画なのに、米兵=善、ドイツ兵=悪という単純な描き方になっておらず、略奪に手をそめる米兵や、住民や負傷兵を守るためヒトラーの命令に抗して銃殺されるドイツ軍の少佐(実話:平和博物館には、戦後になって名誉回復されたことを示す資料が展示されている)や、子どもを励ます大尉(レーマーゲン小中学校の校長)なども出てきて、意外に公平である。ベトナム戦争の真っ只中に作られたこともあって、自国の戦争を批判的にみる空気が微妙に作品に反映している。

ともあれ、戦争映画は、単純な反戦の叫びだけでは、鑑賞に耐え得るものにはならない。戦争を描くということは、戦争における人間を描くことである。戦争を追体験したような感覚にさせられる作品かどうか。観客が自分に置き換えて体感できるようなリアリティと人物描写が鍵となろう。その点で注目されるのは、自らの戦争体験を作品化した新藤兼人監督の最後の作品である。

NHKのETV特集、2010年9月19日夜放送の「98歳・新藤兼人の遺言~映画“一枚のハガキ”を撮る~」。監督が自らの戦争体験を初めて映画化した『一枚のハガキ』(新藤兼人監督、東映、2011年)、その45日間にわたる撮影現場に密着したものである。

新藤は32歳で召集され、海軍に入隊。呉で同じ部隊の100人が、上官のクジ引きにより、60人がフィリピンのマニラに陸戦隊としておもむく。途中で輸送船が米潜水艦に撃沈され、全員が戦死する。40人についてまたクジ引きをやり、30人が潜水艦部隊に行き、これも全員が戦死する。再度クジ引をやり、4人が海防艦に機関銃手として乗って戦死。この100人は仕事をもつ、妻子ある30歳以上の補充兵だった。それが、上官が行うクジ引きで生死を分けた。94人が戦死し、クジ運のいい新藤ら6人(終戦まで基地勤務)だけが生き残った(その軍隊生活は、新藤兼人の原作・脚本・出演の『陸に上がった軍艦』〔山本保博監督、東映、2007年〕に)。

映画『一枚のハガキ』は2011年8月6日に公開された。ごく最近、DVDを入手してみてみた。主人公(豊川悦司)がフィリピンに向かう戦友(六平直政)に、妻から届いたハガキを見せられる。「今日はお祭りですが あなたがいらっしゃらないので 何の風情もありません。友子」。文面は淡々としたものだが、熱い想いが伝わってくる。それを預かり、戦後、妻(大竹しのぶ)に届ける。

あとに残された家族の崩壊。生き残った者の負い目。「遺書としてこの映画を撮った」と新藤はいう。戦争を凄惨な画で非難することはないが、それだけに、力強い声と静かな画からはかえって深い怒りと悲しみが伝わってくる。戦闘シーンは出てこないが、農村の日常性のなかに、戦争を描く新藤の視点は確かである。とりわけ、古びた農家の前庭をカメラはひきで撮って、そこでの出征の壮行会から「遺骨」で帰還するまでを見せる。どこか舞台演劇の雰囲気である。「勝ってくるぞと勇ましく」と軍歌。妻が引き止めるように手を引くが、太鼓がドーン、ドーンとなると、日の丸を振りながら行進が始まる。夫に行ってほしくない妻の表情と手のそぶりが微妙に伝わる。戦争を支えた農村の日常の怖さがある。

ところで、この15年間、「直言」では、いろいろな戦争映画に言及してきた。戦争映画の傑作ということでは、『プライベート・ライアン』(スティーヴン・スピルバーグ監督、米、1998年)がある。他にも、前述の『レマゲン鉄橋』、『スターリングラード』(ジャン・ジャック・アノー監督、米英独愛、2001年〔93年同名作品ではなく〕)、『ウィンドトーカーズ』(ジョン・ウー監督、米、2002年)、『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー監督、仏独英波、2003年)、『戦争のはじめかた』(グレゴール・ジョーダン監督、英独、2004年)、『男たちの大和』(佐藤純弥監督、日本、2007年)、『TOKKO 特攻』(リサ・モリモト監督、米日、2007年)、『ククーシュカ ラップランドの妖精』(アレクサンドル・ロゴシュキン監督、露、2006年)などを取り上げた。なお、私がみたなかで最悪の作品は、『パール・ハーバー』(マイケル・ベイ監督、米、2001年)と 『ドレスデン、運命の日』(ローランド・ズゾ・リヒター監督、独、2006年)である。『母べえ』(山田洋次監督、松竹、2007年)も、ネガティヴ評価のなかに含まれる。

そのほかにも、映画で戦争を描いた作品がある。『陸軍』(木下惠介監督、松竹、1944年)や、戦後9年目に封切られた『ゴジラ』(本多猪四郎監督、東宝、1954年)などがそうだ。それらの作品について書いた既発表の連載原稿を、以下転載することにしたい。なお、上述の新藤監督が8.6後を描いた『原爆の子』(近代映画協会=劇団民藝、1952年)や3.1後を描いた『第五福竜丸』(大映、1959年)なども関連しておすすめしたい。

◆木下惠介『陸軍』のラストシーン

1月のある日、帰宅してテレビをつけると、『クローズアップ現代』(NHK総合)をやっていた。テーマは「弱く、美しき者たちへ――今、世界が注目 映画監督・木下惠介」である。なぜ、いま木下作品が再評価されているのか。戦争や貧困、差別のなかで懸命に生きる庶民への圧倒的な「共感力」。番組はその魅力を、作品やエピソードを交えて掘り下げていく。

何気なく見ていて、思わず画面に引きつけられる瞬間があった。それは、『陸軍』(松竹、1944年)のラストシーンだった。

息子の出征の日、落ちつかない母親(田中絹代)。行進ラッパの音が遠くに聞こえると、家を飛び出し、息子を探して走る。よろけ、ころびながら。カメラは母親の姿を、ロングショットでとらえる。街頭の人々が笑顔で日の丸を打ち振るのに、ただ一人、心配そうな表情。群衆をかきわけ、ついに息子を見つけて駆け寄る。何かを話す。息子はわずかに微笑み、行進していく。母親はその場に立ち尽し、大粒の涙を流しながら、手を合わせる。陸軍省後援の戦意昂揚映画らしからぬ幕切れである。これに怒った陸軍将校が松竹撮影所に怒鳴り込んできて、木下監督は辞表を出さざるを得なくなったという。

この作品は日清、日露戦争から満州事変までの親子三代に渡る家族のありようを描いた作品だが、戦争を家族の視点で描いていくと、好戦的な映画にはなりにくい。表向き「喜んで子どもをお国に捧げます」と言っても、母親や家族の気持ちを丁寧に描けば描くほど、「死なないで」という想いが強くなる。ラストシーンはそれを象徴しているように思う。国策・戦意昂揚映画としては完全な失敗作だが、それ故、またそれ故にこそ、戦前にこのような作品を作った木下監督の表現力に感銘を受けた。

◆戦争を描くむずかしさ

仕事柄、内外の戦争や軍隊関係の映画をよく観る。最近はコンピューターグラフィック(CG)の発達で、アッと驚くようなシーンの撮影も可能となった。だが、映像技術はすぐれていても、その時代に生き、呼吸する人間の描き方が弱くなったような気がする。リアリティがないという一言で片づけられない問題がそこにある。 5、6年前に観た二つの作品を例にとる。

一つは、ドイツ映画『ドレスデン、運命の日』(ローランド・ズゾ・リヒター監督、独、2006年)。「歴史を封印した悲劇を壮大なスケールで描く衝撃と感動の戦争大作」という触れ込みでビデオを観たが、「戦火のなかで燃え上がる恋。敵国軍兵士との禁断の愛に秘められた“和解”と“反戦”のメッセージ」という宣伝文句には、嘘だぁと思わず叫んでいた。身勝手で奔放なじゃじゃ馬娘が、婚約者がありながら、撃墜され負傷した英国人パイロットに夢中になる。彼を求めて空襲下を走り回るのだが、単なる尻軽女の身勝手に見え、空襲の惨劇(地下室での一酸化炭素中毒死が多い)が浮いてしまう。この英国軍人との恋が和解と癒しだというのだろうが、ここまでくると相当クエスチョンである。

ドイツが無条件降伏する3カ月前、英米空軍がこの古都に残虐な無差別・絨毯爆撃を実施した。これは長らく正面から問題にされなかった。ドイツが被害者の面を強調すると、「アウシュヴィッツを相対化するものだ」との非難が返ってくるからだ。ドレスデン空襲では、消火活動が懸命に行われているところに、第二波爆撃を行って市民を殺害するなど、非人道性は「重慶、ゲルニカ、ドレスデン、ヒロシマ」と並び称されてきた。ようやくドレスデン爆撃を正面から取り上げたのに、「戦火のなかの恋物語」に矮小化されてしまったのは残念である。

もう一つは、ご存じ『母べえ』(松竹、2007年)。読者のなかにはファンも多いことだろう、山田洋次監督の作品である。封切り後、すぐに映画館で観たが、私には大いに不満だった。超有名女優を主役に据えたが、いつもの「サユリさん」がそこにいるだけで、女の子二人を育てる母親のリアリティが出てこない。祖母であればまだよかったのだが。食料事情の切実さも伝わってこない。特高警察までが妙にやさしい。隣組の人々の、思想犯の家族に対する射るような眼差しもない。葛飾柴又の町内会のノリである。数少ない戦争シーンである輸送船撃沈も、戦争なのか単なる沈没事故なのかよくわからない。何より、みんな何でよく肥えていて、血色がいいのだろうか。主役の大女優に甘えた作りは否めない。銃後の怖さを誤解させる面もないとは言えない(防空法制に関する近刊を参照)。

◆『ゴジラ』のリアリティ

怪獣映画というと娯楽作品のように思われているが、監督・本多猪四郎(特殊技術・円谷英二)『ゴジラ』(東宝、1954年)は、戦争のリアリティを描く点で、凡百の戦争映画にまさる。封切りの8カ月前、南太平洋ビキニ岩礁で行われた米国の水爆実験により、マグロ延縄漁船「第五福竜丸」が「死の灰」を浴び、無線長が死亡していた。そんな時に封切られた「水爆大怪獣映画」(当時のポスター)。南の海で「核の化身」となった怪獣が、復興した日本を襲う。ゴジラに襲われた東京の惨状は、原爆投下後の広島・長崎そのものである。救護所の床に横たわる無数の負傷者。母親の死に、泣き叫ぶ幼子。子どもの体からも放射能が検出される。観客はゴジラに核兵器の恐怖を感じた(追記:米国製ゴジラ『GODZILLA』〔ローランド・エメリッヒ監督、米、1998年〕の核感覚はかなり問題である)。

特にリアルなのは、住民避難の場面である。ラジオから流れる臨時ニュースのアナウンサーの口調は、戦時中の空襲警報そのものである。避難の仕方も、唐草模様の風呂敷包みを担ぎ、大八車に家財道具を乗せ…、と生活感にあふれている。逃げ遅れた母親が炎に囲まれ、女の子二人を抱きしめながら、「もうすぐお父さまのところに行くのよ」と叫ぶシーン。この女性の夫がすでに戦死していることを想像させる。

ところで、『ゴジラ』には、4カ月前に発足したばかりの自衛隊も登場する。映画でまずゴジラに対処するのは海上自衛隊。米軍供与の旧式フリゲート艦で爆雷攻撃を行う。効果はゼロ。ゴジラ上陸に対処するのは陸上自衛隊の重機関銃M1917、M1919である。「セーラー服に機関銃」ならぬ、「ゴジラに機関銃」とは何とも牧歌的である。「戦力なき軍隊」のため、戦車とは言わず「特車」と言われたM4チャーフィー軽戦車も登場するが、ゴジラの前にあっけなく退却する。最後は、誕生したばかりの航空自衛隊のジェット戦闘機(F86セイバー)。しかし、ロケット弾はさっぱりあたらない。

かくて、独力でゴジラに挑んだ自衛隊はまったく無力だったが、住民の避難誘導に力を入れている姿が目立ったのは皮肉だった。指揮をとるのも文民の「特設災害対策本部」。まさに「ゴジラ災害派遣」の風情である。『ゴジラ』のリアリティに驚嘆せざるを得ない。詳しくは、志田陽子編著『映画で学ぶ憲法』(法律文化社、近刊)を参照されたい。

(2013年1月20日稿)

《水島朝穂の同時代を診る(95)「映画で戦争を描く――『陸軍』と『ゴジラ』」『国公労調査時報』603号(2013年3月)42-43頁所収》