日弁連と52単位弁護士会すべてが違憲として反対した安全保障関連法を成立させる上で、山口県弁護士会会員でもある高村正彦自民党副総裁の果たした役割は重大である。違憲のものを合憲と取り繕うために、「新3要件」を押し出したのは高村氏だった。それに昨年3月の与党協議で公明党の北側一雄副代表がのった。安全保障関連法への道はここから始まった。その高村氏の象徴的な言葉が、「安倍政権「暴言・妄言」集」(『週刊ポスト』2015年10月9日号)に収録されている「1000分の1の解釈改憲」である。

2014年3月31日の自民党安全保障法制整備推進本部第1回会合において高村氏は、自衛隊を合憲とした1954年の政府解釈との対比でこう述べた。「その時の変更に比べれば、集団的自衛権はいけないと内閣法制局がいってしまっているわけですから、それを変えるというのは、形式的に解釈改憲であるということを否定するものではありません。…主権回復当時の大転換に比べれば、100分の1か1000分の1程度の解釈改憲であると私は考えているわけであります」と。政府与党の最高幹部が「解釈改憲」という言葉を正面から使ったのには驚いた。集団的自衛権行使合憲の根拠として砂川事件最高裁判決にこだわり続ける 「戦闘的反知性主義」の高村副総裁らしい。

憲法9条が戦力の不保持を定めているにもかかわらず、「戦力とは警察力を超えるもの」という解釈で警察予備隊(実質的には陸軍)を設置し(1950年)、「戦力とは近代戦争遂行可能な人的・物的組織体」と解釈しなおして保安隊(陸軍)と海上警備隊(海軍)を合憲とした(1952年)。そして、「自衛のための必要最小限度の実力(自衛力)は戦力ではないから憲法に違反しない」として、「空軍」を加えた3自衛隊を発足させた(1954年)。実質的な「戦力」について、憲法に違反しないと主張する形で2年おきに、ホップ、ステップ、ジャンプで「解釈改憲」が行われたことはまぎれもない事実である。実は、その2年後の1956年に、鳩山一郎内閣は憲法9条を明文改正して「国防軍」を設置する「ゴール」に向けて歩みだしていた。しかし、野党が参議院で3の1以上をとるたたかいを展開して、自民党は参議院での3分の2以上の議席獲得に失敗した。当時の国民は、自民党政権に対して憲法改正可能な3分の2を与えなかったのである。

それ以降の自民党政権は、「党是」としての「ゴール」(9条明文改憲)はめざしつつも、当面、「解釈改憲のジャンプ」、すなわち1954年政府解釈を基本にして、自衛隊の実質的な拡大をはかってきた。この「自衛のための必要最小限度の実力は憲法に違反しない」という1954年政府解釈(「自衛力合憲論」)こそ、当初は1956年の明文改憲までの「つなぎ」だったにもかかわらず、皮肉にもその後60年にもわたって政府解釈として「定着」し、この国の安全保障政策を枠づけることになった。そこに自民党という政党の「多元的」な性格が反映しているともいえる(「戦後レジームからの脱却」を押し出す安倍政権は、極右による党内制覇)。

ところで、この1954年政府解釈が存在感を示してきた最大の理由は、それが個別的自衛権を前提としていたために、国際法上の自衛権の要件である「自国に対する武力攻撃が発生した場合」という第1要件を維持せざるを得なかったからである。「戦力」にならない保証として、一方で、他国に壊滅的な打撃を与える兵器(例えば、大陸間弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型空母)の不保持という解釈が、他方で、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」である集団的自衛権は「自衛のための必要最小限度」を超えるから違憲という解釈が導き出されてきた。この「自衛力合憲論」は存外、ハードルが高かったといえるだろう。自衛隊の「防衛出動」の要件は、「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態」であり(自衛隊法76条)、これがクリアされた時に初めて、自衛隊は武力を行使することができる(同88条)。この「自衛力合憲論」の60年間に、内閣法制局はさまざまな政府解釈を編み出してきた。武力行使と武器使用の区別、海外派兵と海外派遣の区別、集団的自衛権の違憲解釈等々。「非戦闘地域」や「武力行使の一体化」もそうである。これらの解釈は、戦後憲法学の自衛隊違憲論が存在し、野党やメディア、世論のなかにそれと結びついた主張が存在していたからこそ、政府は自衛隊の存在とその活動を憲法の枠内で説明しようと苦慮してきたわけである。その苦渋の産物が「武力行使の一体化」論である。外務省のホームページには、内閣法制局の編み出したこの解釈は翻訳不能として、“Ittaika of the use of force”と表記されている。

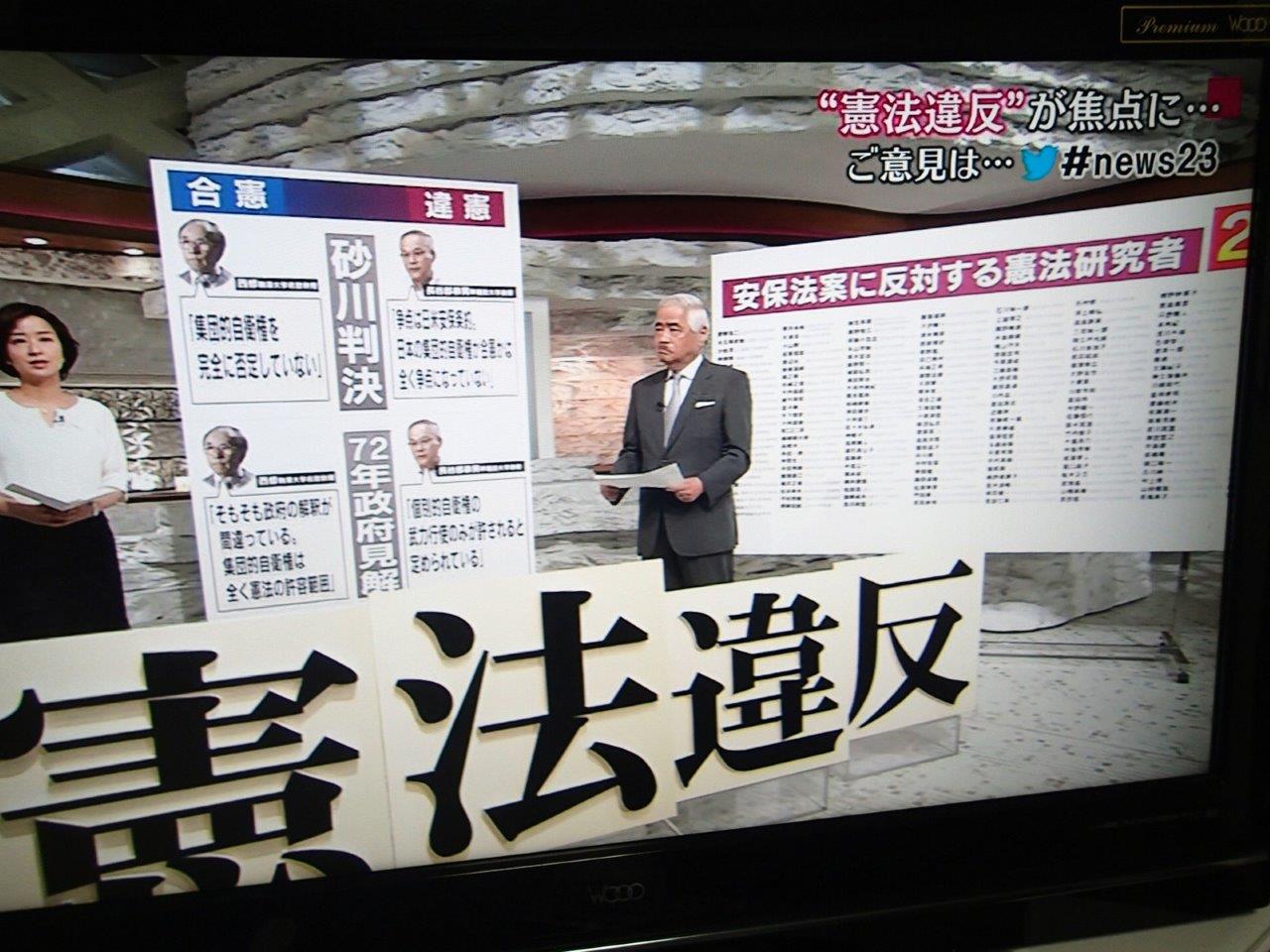

戦後憲法学の通説は自衛隊違憲論であり続けた。少数説の「自衛戦力合憲論」を別とすれば、政策論的な合憲論や、「憲法変遷論」を使った合憲論などさまざまあるが、今回の集団的自衛権に関する憲法研究者アンケート調査(朝日新聞)では、自衛隊違憲論は63%である。 NHKの調査でもほぼ同様である。 一般国民の意識との「乖離」が言われるが、憲法についての専門家たちは、自己の信条や政治的立場を超えて、それぞれが学問的な判断を行う。その結果がこの数字である。9割以が集団的自衛権行使を違憲とし、さらに6割を超える憲法研究者が自衛隊違憲の主張を維持している。これはネットや一部メディアが冷笑するような「お花畑」の議論では断じてない。

前述のように政府の「自衛力合憲論」は「完成度」が高く、60年以上にわたって「定着」してきた。その背後に、長沼ナイキ訴訟一審判決(自衛隊は「戦力」に該当して違憲と判示)の存在があった。自衛隊を合憲とする最高裁判決がいまなお存在しないことを、亡くなられた深瀬忠一教授は、自衛隊の合違憲性についての「司法的未決着状態」と呼んだ。戦後憲法学を担った世代が次々に世を去り 、若い世代には「自衛力合憲論」をとる研究者も増えて来ているように思う。憲法学はいま戦後憲法学をいかに継承し、新たな学問に発展させるかという課題をもっている。 拙編『立憲的ダイナミズム』(シリーズ日本の安全保障3)(岩波書店、2014年)では、そういったことが試された。その事情について、本書の序論から一部引用する(PDFファイル)。

さて、現在私の大学院の授業のなかで、大学院生たちに『立憲的ダイナミズム』所収の諸論文のほか、井上達夫氏の「九条問題再説」(『法の理論』33号、成文堂)なども検討してもらっている。そのなかで、本書に労作を寄せてくださった山元一氏の論文を担当した春山習氏が、詳細なレジュメをつくって報告してくれた。そこで、彼にこの「直言」読者のために、報告レジュメをもとに書き下ろし原稿を書いてもらったので、以下掲載する。20代前半の若手憲法研究者による、中堅の憲法研究者の議論に対する批判的検討であり、憲法学界において、安保関連法成立後、冷静にかつ腰を据えた9条論が求められるなか、その議論を触発する契機としたい(最新刊『法律時報』2015年11月号特集「戦後70年と安保法制―「国際法の支配」と立憲主義」参照。拙稿「「7.1閣議決定」と安全保障関連法」は46-52頁)。

九条論に関する山元一氏の議論について

早稲田大学法学研究科博士後期課程 春山習

1. はじめに2015年9月19日、いわゆる安保関連法案が参議院本会議で可決され成立した。2014年7月1日における「集団的自衛権」行使容認の閣議決定以来、実に様々な議論が国会内外において交わされ、デモなど街頭での政治活動も注目を集めたが、活発な議論は憲法学においても同様であり、多くの憲法学者が安保法案の違憲性を訴えた。その中で山元一氏(慶応大学教授)の議論は、違憲論の中核を構成しているとされる「立憲主義」なるものの前提を明らかにし、それに対する理論的な疑義を呈することで、九条論を〈閉じた〉ものにするのではなく、さらに議論に〈開かれた〉場にしようと試みるユニークなものであり、大変興味深い。本稿は、若干の疑義も含めて山元氏の議論の意義と射程について分析してみたいと考える。

本稿では、水島朝穂編『立憲的ダイナミズム』(シリーズ日本の安全保障3)(岩波書店、2014年)第3章「九条論を開く」を主たる分析対象とする。なお、インターネット上の論壇サイト「シノドス」に2015年8月20日に掲載された「集団的自衛権容認は立憲主義の崩壊か?」 でも、ほぼ同じ主張がより簡潔に再述されている。

2. 山元氏の議論山元氏は、集団的自衛権の行使は立憲主義を破壊する、としてよく提唱されるテーゼAを「集団的自衛権の行使を違憲だとする、長年にわたって確立されてきた内閣法制局による憲法九条に関する憲法解釈を、憲法改正の手続きを経ることなくして変更することは、立憲主義を踏みにじる」(85:以下特に言及のない限り「九条論を開く」の頁数)と定式化したうえで、このテーゼを理論的に正当化することは難しいと主張する。なぜなら、そもそも個別的自衛権を前提にして戦力と実力を区別し、必要最低限の実力であるから自衛隊は合憲であるとした1954年の政府解釈(便宜上、以下では政府解釈Aまたは解釈変更Aと呼ぶ)自体も学説は「にせ解釈」、すなわち解釈の限界を越えたものであるとして批判していたにもかかわらず、今回の集団的自衛権を容認する解釈変更(便宜上、以下では政府解釈Bまたは解釈変更Bと呼ぶ)を批判する際には、従来批判していたはずの解釈変更Aに依拠して解釈変更Bを批判しているからである(88-91)。乱暴に要約してしまえば、解釈変更Aが容認されるのに解釈変更Bが許されないのはなぜか、ということであろう。なるほど、確かに政府による過去の解釈変更を容認しているのだとすれば、今回の解釈変更を容認せず、「立憲主義に反する」と批判することは矛盾するようにみえる。以下では、実際にはこの批判の射程は限られたものではないかという問題と、こうした批判の根底にある山元氏の立憲主義と民主主義の関係についての立場への疑問の二点に限定して簡単に考察する。

3. 二つの政府解釈の受けとめ方と整合性まず山元氏はテーゼAの前提として「内閣法制局の九条解釈に法解釈論としての一定の正当性を認めている」ことを挙げている(86)。この点に関して、山元氏も前提にしていると思われる法解釈の際の前提である認識と実践の区別を踏まえて議論を切り分ける必要がある。

戦力実力区別論に基づいて自衛隊を合憲とした鳩山内閣の統一見解である政府解釈Aが、現在まで通用してきた見解だといえることは、誰しも認める事実であろう。しかしここで「通用してきた」と認めることは、この政府解釈Aを「正当である」と認めることに直結するわけではない。このように政府解釈Aが「通用してきた」ことを認めた上で、政府解釈Aを正当であると認める議論と、認めない議論に分けられるのであるが、山元氏の批判が妥当するのは前者のみである。なぜなら後者は「内閣法制局の九条解釈に法解釈論としての一定の正当性を認めている」というテーゼAの前提をとらないからである。

したがって山元氏の議論は、政府解釈Aを正当なものとして自衛隊合憲論を支持している論者は、なぜ政府解釈Bを批判できるのか、それに関連して政府解釈Aを「にせ解釈」として批判してきた代表的な戦後憲法学説との整合性をいかに図るのか、という主張に還元されよう。このように言い換えるならば、自衛隊違憲論者には勿論のこと、政府解釈Aにコミットメントしない論者にもこの批判が及ばないことは明らかである。つまり山元氏はテーゼAを主張する論者について「内閣法制局の九条解釈に法解釈論としての一定の正当性を認めている」という強すぎる前提を置いているのであって、少なくとも「一定の正当性」の意味を明らかにしなければミスリーディングであろう。

では、以上の整理を行った上で、この山元氏の批判に対して「解釈変更Bは立憲主義に反する」と主張するテーゼAの論者の側からはどのような応答が考えられるだろうか。

第一に、正面からこの批判に答えるとすれば、政府解釈Aと政府解釈Bの性質は全く違うものであり、政府解釈Aは正当であるが政府解釈Bは正当ではないとする立場がある。つまり、1952年の独立後の、議論の蓄積があまり存在しなかった時代における政府解釈Aと、それを基にして様々な議論が積み重ねられてきた後の政府解釈Bとの間の差、また政府解釈Bに至るまでの経緯(閣議決定までのプロセス、内閣法制局の人事、国会での国会答弁等)に鑑みれば、これに対する評価は異なって当然であるという主張は可能であろう。《内閣法制局の解釈が絶対に正当である》という前提を採らない限り、解釈の主体が同じだからといって、政府解釈Aを支持すると必然的に政府解釈Bを支持しなければならなくなるわけではない。この第一の立場は《内閣法制局の解釈だから》という理由のみで政府解釈Aを支持しているわけではないであろう(そもそも政府解釈Aに拠らずに自衛隊を合憲とする長谷部恭男氏のような議論も存在する)。

ただしこの第一の立場は、山元氏が指摘するように、そもそも自衛隊を違憲とする九条論からは間違いなく乖離しているといえる。そのような主張をしてきた戦後憲法学なるものがあるとして、それとの乖離にどう向き合うかという困難な問題はこの立場をとる各論者に残されている。とはいえ繰り返しになるが、この立場をとったからといってただちに矛盾が生じるわけではない。

第二の立場として、先に述べたことと重複するが恐らく根本的なものとして、山元氏が青井未帆氏(学習院大学教授)を代表的論者として紹介するように(96)、解釈変更Aは「にせ解釈」(解釈の「わく」を越えた違憲な解釈)ではなく「ありうる解釈」であったとして認識すればよく、それに自らがコミットメントするかどうかは全く別の問題であると回答することが考えられる。この立場はすでに確認したように、山元氏の批判の射程には入らない。これは例えば、自分は自衛隊違憲論に立つけれども、政府解釈の立場からしてもやはり違憲である、と主張する場合と同じ構造である。したがってこの第二の回答は自衛隊違憲論とも整合することになる。

具体的に考えてみたい。自分自身の評価とは別に、今回の政府解釈Bを政府が主張する通りにそれとして認識してみると、そもそもテーゼAを主張しているのは政府解釈B自身ではないかという疑問が生じるだろう。というのも、2014年7月1日閣議決定は従来の政府解釈との「論理的整合性」と「法的安定性」が要求されると述べており、テーゼAに従っているようにみえるからである。また、解釈変更で認められる「集団的自衛権」は、《集団的自衛権は憲法改正によってのみ認められる》とするこれまでの政府解釈と整合する「限定的」集団的自衛権であると政府は説明しているから、政府解釈BもテーゼAの「集団的自衛権の行使には憲法改正が必要である」という主張には反対しないはずである。そうだとすれば、テーゼAを主張する政府解釈が、実際にテーゼAの要求を満たしているか、すなわち《解釈変更B自体がテーゼAを採用しているはずであるが、それは矛盾しているのではないか》という、いわば言行不一致の批判は、批判者の解釈論上の立場とは全く独立したものとして何ら矛盾なく理解できるのである。こうしたある種戦略的な解釈や批判を「法的」なものと区別して「政治的」と批判することはいわゆる批判的峻別論の立場からは、さらにいえば山元氏の支持する動態的憲法理解(これについては後述)の立場からも正当化されえない。そもそも山元氏の批判自体が《自らが採用する動態的憲法理解はそれとして措いておき、テーゼAの理論的あるいは論理的矛盾を指摘する》という構造であるから、この立場、すなわち《自らが採用する九条解釈はそれとして措いておき、政府解釈Bの理論的あるいは論理的矛盾を指摘する》という構造と同じものではないだろうか。どちらも矛盾なく成立する見解であると思われる。

このように山元氏の批判の射程は、実際に主張されている立憲主義論、九条論への批判としては限定されたものである。むしろ昨今の問題状況に鑑みれば、九条論について、当然自衛隊の合憲性をも含めた原理的、理論的な探求及び主張がなされるべきであるという趣旨としてこれを理解すべきであろう。メディアを含め、少なからぬ数の憲法学者が自衛隊を合憲であると考えている現在において、すなわち山元氏の批判の射程が及ぶ可能性のある論者が増えている今日において、この問題提起自体は極めて重要である。しかし問題提起の方法や態様も、それが与えうる影響に鑑みて重要であることは言うまでもない(いわゆる批判的峻別論の問題が関わる)。

ところで山元氏はさらに立憲主義と民主主義をめぐる原理的な問いを提起しているので、次にその問題について多少の分析を試みたい。

4. 立憲主義と民主主義――九条をめぐって山元氏の主張の根底には、より原理的な問題として、氏の立憲主義と民主主義の関係についての独特な理解がある。山元氏は、「『わく』のような解釈の正邪のラインは理論的に論証可能なものとしては存在せず、ただ多様な憲法解釈アクターがそれぞれの政治的経済的社会的利害認識から、各々に好ましい解釈論を掲げて自らが主観的に正しいと信じる解釈論の正当性を押し通すべく政治的攻防戦を繰り広げているだけ(100)」であるという解釈観、「動態的憲法理解」と名づけるものを採用し、この攻防戦の結果として生まれた解釈に一定の正当性を認める。

しかし九条論についてこのような動態的憲法理解を採用したとして、あたかも政府や学説、世論等が対等に主張を提出しあい、結果として政府解釈が優勢となって自衛隊が創設され、現在の国民の多数の支持も得られたことでそこに新たな正当性が生まれるかのように九条をめぐる現状を描くことは認識として妥当だろうか。動態的憲法理解について山元氏はドミニク・ルソー(フランスの憲法学者)の「持続的民主主義」を引いているが、ルソーの議論の主眼は、フランスの憲法裁判所にあたる憲法院の民主的正統性の擁護という意味でのフランスの現状理解にあるのであって(『現代フランス憲法理論』信山社、2015年304-306頁において山元氏自身がそのように紹介している)、日本の九条論においてこの議論が妥当するか、妥当すべきかについては問題が残ると思われる。

そして根本的には、このような立場によって九条の、さらにいえば憲法の規範性がほとんど顧みられなくなるであろうということをどう評価するか、言い換えれば、九条論が民主主義論にほとんど代替されうることをどう評価するかが問題となろう。山元氏の主張する動態的憲法理解のように、それこそが立憲主義だという見解も当然ありうるところである。ただしそうした立場をとる場合、かつての、また現代の日本において「歴代政権側の軍事政策の目標とそれに反対する勢力による厳しい批判との間の真剣な対立と相互的対話の循環的プロセス(101)」が行われてきたか、また今後行われうるかという問題を避けては通れない。例えば山元氏が依拠するドミニク・ルソーのいう「『持続的民主主義』の下で『代表』機能を果たしている」例としての「世論調査・マスメディア、そして憲法院」(山元・前掲書668頁)について、日本ではどうだろうか。さまざまなアクターが立法過程や「正しい」解釈をめぐる争いに参加しているといえるだろうか。そうした循環的プロセスの存否及びそのプロセスの「帰結たるmodus vivendi(とりあえず暫定的な仕方でなされた合意)に高い評価を与える(101)」べきかどうかは、少なくともそうした問題に依存しているはずである。私見では、そのような前提条件は日本においては満たされていない。

また、そもそもこの問題には、山元氏が指摘するように「戦後レジームからの脱却」という安倍政権の思想も関わっている(103)。しかし、この「戦後レジームからの脱却」が意味する九条それ自体の蔑視、さらには日本国憲法というレジームそれ自体からの脱却という思想は安倍政権だけではなく、長らく政権与党を担ってきた政党の党是だったのであり、その政党が九条の解釈変更を推し進め、ねじれた場を作ってきたこと、そしてその動きの全体に対抗してきたのが戦後の憲法学説だったことも考慮する必要がある。その意味で、戦後憲法学説なるものからの現状の「乖離」だけを強調するのは少なくとも一面的であるように思われる。政府解釈をめぐる近年の批判で九条論だけでなく「立憲主義」が唱えられている背景は、そもそも「真剣な対立と相互的対話の循環的プロセス」において憲法問題を議論すること、またそのための前提それ自体が無視ないしは軽視されているからではないだろうか。こうした事情にも鑑みれば、九条と九条論は日本における立憲主義、民主主義と密接に関わってきたのであり、果たしてそれらと全く独立に論じられるか、という問題が存在するはずである(このような九条と日本の立憲主義それ自体との関係については、石川健治「軍隊と憲法」前掲・水島編『立憲的ダイナミズム』所収を参照)。その意味では、自衛隊合憲論にコミットする論者にも同じ問いが突きつけられている。

5. おわりに山元氏の問題提起は、このように立憲主義と民主主義の関わりという極めて原理的な問題にまで到達している。本稿は単にそこに含まれると思われる問題を不十分ながら指摘し、その射程について若干の疑義を含めて考察したにとどまる。しかしこうした批判と応答を一つずつ積み重ねることこそ、山元氏の試みるように九条論を〈開く〉ことにつながり、より実りある議論を生むはずである。