11月13日の金曜日、パリ市内で「同時多発テロ」が発生した。10カ月前、週刊新聞『シャルリー・エブド』編集部が襲われた事件のとき、直言「フランスの「1.7」は「9.11」なのか―「私はシャルリー」?」をアップし、「「テロとの戦い」の陥穽―「暴力の連鎖を超えて」再び」と「『シャルリー・エブド』事件から―「文化戦争」・志田陽子氏に聞く」を出して対応した。私の視点や問題意識はこれらを参照していただきたい。

今回、メディアは「9.11に匹敵 組織的テロ」(『朝日新聞』11月20日付「時時刻刻」主見出し)というトーンで、組織性、計画性、不特定多数・無差別性など、14年前の「9.11」との類似性を指摘している。だが、「9.11」とはさまざまな点で異なっている。何より、市民の日常生活における、顔の見える距離での大量殺戮という点である。庶民が集う普通のレストランやコンサートホールに残る弾痕や血痕などが痛々しい。

「9.11」が「対テロ戦争」の出発点だったとすれば、「11.13」はその14年間の一つの結果といえるのではないか。そして、「9.11」に真に匹敵する規模と内容のテロが、これからどこの国で起きるかわからない。安倍政権の「地球儀を弄ぶ外交」と安全保障関連法の強行成立により、それが日本でないという保証はまったくなくなった。

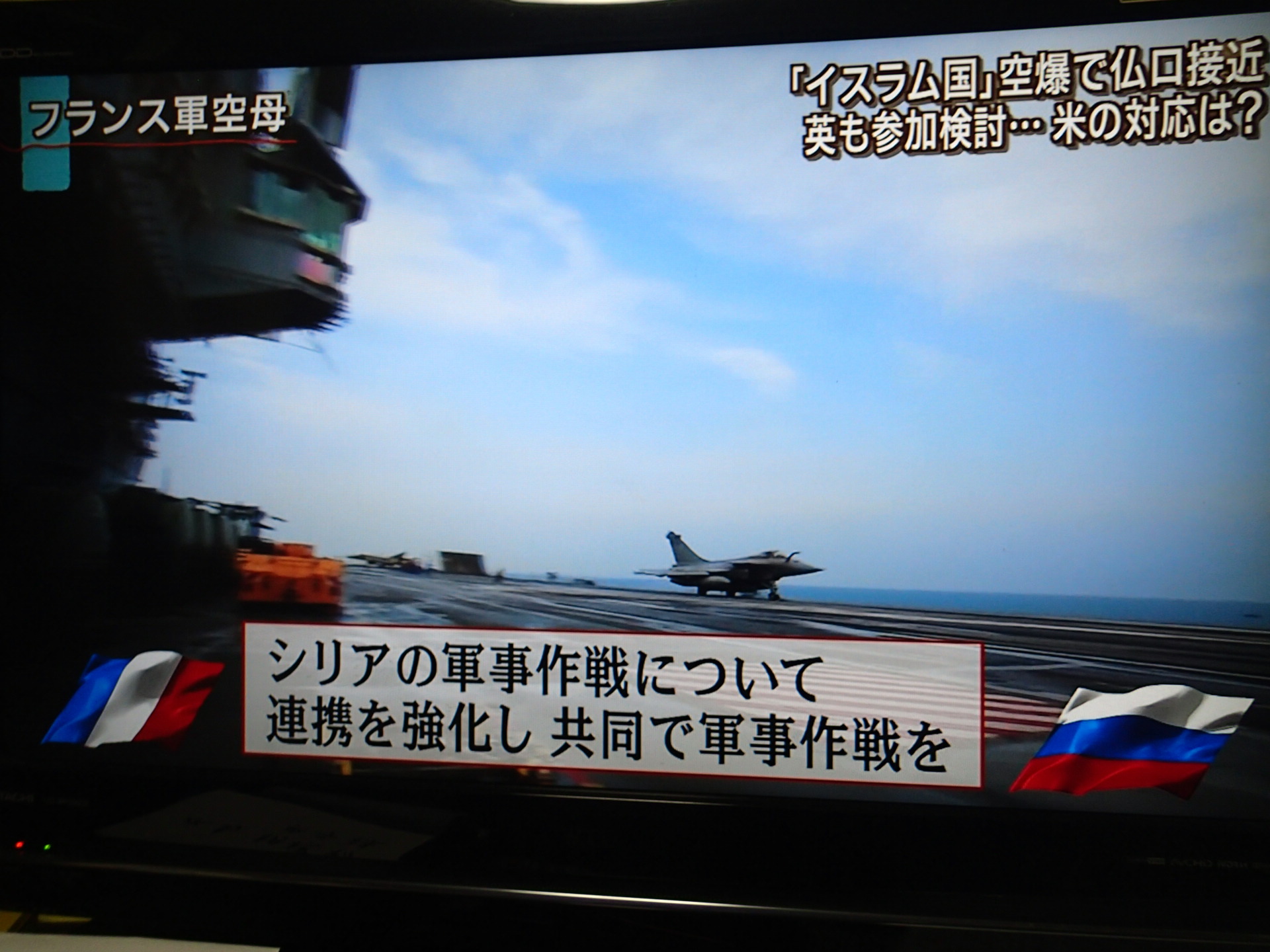

フランスのオランド大統領はテロの直後に、シリアのラッカ(「イスラム国」(IS) の拠点がある)に対する「空爆」(この言葉の使用には慎重に)を命じ、原子力空母「シャルル・ド・ゴール」をペルシャ湾に展開させた。そして、16日にベルサイユ宮殿で開かれた上下両院合同会議で、異例の演説を行った。そこで大統領は「フランスはいま戦争状態にある」と宣言し、憲法制定時には想定していなかったテロの脅威に迅速に対応するため、憲法16条(大統領の非常措置権)と36条(合囲状態〔état de siège〕 )など憲法改正が必要だと叫んだ。国のトップが「これは戦争だ」と叫ぶのには既視感がある。

14年前、ブッシュ大統領(当時)は「これは戦争だ」と叫び、アフガニスタン「空爆」に走った。直言「言葉もて、人は獣にまさる」で私はこう指摘した。

・・・同時多発テロ事件の直後から、ブッシュ米大統領の口から出てくる「言葉」の数々は、まさに「獣、汝にまさるべし」の世界を彷彿とさせる。テロは戦争ではない。国際社会が毅然と共同対処すべき犯罪行為である。だが、ブッシュは「戦争」と言い切り、「報復」を叫んだ。国際法は「軍事報復」(正確には武力復仇)を禁止している。自衛権の行使でさえ完全に自由ではない。国連憲章は自衛権の行使に二つの制約を課している。一つは、現に武力攻撃が行われたこと(先制的自衛は認められない)、もう一つは、攻撃されたからといって、逆上してすぐに反撃するのではなく、まず安保理に訴え、その措置を待つことである(憲章51条)。加えて、今回は国家による攻撃ではない。テロ集団が潜むとされる国を一方的に攻撃することは、正当な自衛権の行使とは認められない。いかなる理由をもってしても、無辜の第三者を犠牲にすることは正当化できない。それは、20世紀までの歴史のなかで人類が築きあげてきた「戦争違法化」の国際法秩序をほり崩すものだろう。・・・

この指摘はオランド大統領や、ロシア機撃墜を遅まきながらISによるものと認めて、唐突に「空爆」を強化しはじめたロシアのプーチン大統領にもあてはまる。そもそもオランド大統領が「戦争」という言葉を使ったのは正しかったのか。この点、政治学者ウルリケ・ギュエロ(Ulrike Guérot)はドイツラジオのインタビューで、これは間違いであると断言した。彼女は「非常事態を唱えたり、戦争という言葉を使ったりすることは、[思考の]一方通行に陥る」として、冷静になるための「言葉の軍縮」を求める。そして、「パリの襲撃(Angriffe)が自由の価値への攻撃であることは一般的に疑いないが、暴力あるいは市民的権利の制限がそれに対する回答ではない」として、襲撃を難民危機に関連づける傾向に対して警告する(Deutschlandfunk vom 18.11.2015)。なお、安倍首相並みに好戦化しているJ.ガウク・ドイツ連邦大統領も、新しい種類の戦争(neue“Art von Krieg”)と安易に語ってしまった(Süddeutsche Zeitung vom 18.11)。メルケル首相が決して「戦争」とは言わないにもかかわらず、である。

報復の「空爆」に向かうフランス軍機の爆弾に“From Paris with Love”(パリから愛をこめて)とある。CNNによれば、フランスによる連日の「空爆」で破壊された建物にはラッカ市内の競技場や博物館も含まれていた。IS側はフランスの報復を見越して事前に拠点から撤収していたため、戦闘員の死者は数人にとどまったという(CNN2015年11月17日)。政治家の強がりと面子に起因する報復という方法がもたらすものは、いつでも、どこでも一般市民の犠牲である。シリア「空爆」の8割は米軍によるものだが、このところ、ロシア軍によるものが目立つ。やり方も露骨だ。これらの「空爆」でこの間、シリアで1300人が死んだという数字があった。パリの死者130人の10倍である。メディアがその一人ひとりの犠牲者の名前や写真を出すことはない。だから、次のような「つぶやき」がネットに広まるのである。「敬愛するパリよ、貴女が目にした犯罪を悲しく思います。でもこのようなことは、私たちのアラブ諸国では毎日起こっていることなのです。全世界が貴女の味方になってくれるのを、ただ羨ましく思います。」 (シリア出身UAE在住の女性アナウンサー )。

今回、パリのテロについて、驚いたことに、EU(ヨーロッパ連合)が集団的自衛権の行使を決定した。「9.11」のときはNATO条約5条事態(集団的自衛権行使)が宣言されたが、今回はEU基本条約42条7項、「ある構成国が、その領土において武装侵略の被害を受けたとき、他の構成国は、国際連合憲章第51条に従って、その行使できるあらゆる手段により、当該国に対する救援および支援の義務を負うものとする。」が発動された。「9.11」がNATOで、「11.13」がEUというのが興味深い。ちなみに、EU加盟国28カ国中、NATO加盟国は22カ国である。NATO条約5条の発動では大げさと考えたのか、EUによる対応になることで、NATOとは異なり、米国とトルコが除かれることに何かメリットを感じたのか、そのあたりの判断はわからない。いずれにしても、パリに連帯するといっても、そのあとの方法論になると、各国それぞれ微妙な違いが出ている。

カナダがシリア「空爆」から離脱したのはビックニュースである。カナダは先月の総選挙で、保守党から自由党への政権交代が起こった。J・トルドー首相は11月20日、オバマ米大統領と電話で会談し、ISに対する米軍主導の「空爆」作戦から撤退することを伝えた。トルドー首相は選挙戦で「空爆」からの撤退を公約にしていたからである。カナダはシリアに飛び立つ予定の6機の戦闘機を引き揚げた。保守党の対米べったりの「空爆」参加を、カナダ国民の民意に従ってきっぱりやめたことは英断といえよう。この3月にバンクーバーからサンフランシスコまで、たまたまエアカナダの飛行機に搭乗したが、これから外国に行くときは、エアカナダをすすんで使うことにしよう(「(安倍晋三のおかげで)JALテロ厳戒」の記事『日刊ゲンダイ』11月20日付参照)。

ところで、冒頭に触れたとおり、オランド大統領は、11月16日の上下両院合同会議での演説で、アルジェリア戦争後錆び付いていた緊急状態法(état d’urgence)の仕組みを一気に強化しようとしている(水島朝穂編著『世界の「有事法制」を診る』〔法律文化社、2003年〕「フランスの「有事法制」」〔村田尚紀執筆〕参照)。市民の恐怖と不安と怒りがおさまらないうちに、やれることをやってしまう。いずこの権力者も同じである。この点、ポスト・モダンの論客、ペーター・スローターダイクにも触れた直言「「自由からの逃走」と「自由のための逃走」」から引用しよう。

ペーター・スローターダイクによれば、テロリズムの本質として、人々を取り巻く「雰囲気」を恐怖で満たすという面がある。「空気」を震わせるという含意で、テロは「空震」(Luftbeben)と呼ばれる。「空爆」を行い、ハイ・テクを駆使する「国家」こそ、実は最もテロリズム的ということになるのだが、人々にはその視点がない(仲正昌樹訳『空震―テロの源泉にて』(御茶の水書房、2003年)。

どこに潜んでいるかわからない「テロリスト」に対処する国家の措置は、必要な限度を超えて、市民的自由に対する過度の制約を生じやすい。だが、対テロ措置は「安全のためには仕方ない」という形で肯定され、受容されていく傾きにある。「危機」の具体的中身は不明のまま、自由を制約する措置や対応だけが一人歩きしていく。当局からすれば、犯罪の嫌疑なき段階で、事前、予防的、前倒しの措置が効果的ということになりやすい。「絶対の安全を求める者は自由を失う」と言われるように、「自由と安全」をめぐる悩ましい問題がそこにある。

いま、フランス社会は恐怖と不安、疑心暗鬼に満ちている。シリア「空爆」に表立った批判は出て来ない。しかし、ISは欧米を「十字軍」とみなし、「フランスが空爆を続ける限り、平和ではいられない」と叫ぶ。この点、直言「「テロとの戦い」の陥穽――「暴力の連鎖を超えて」再び」は、イタリアの政治哲学者ジョルジョ・アガンベンの論文を引用して、安全保障(体制)とテロとの密かな「共犯」関係について指摘した。アガンベンによれば、安全保障とテロとが、互いに互いの行動を正当化し、正統化する関係にあること、安全保障が「例外状態」(緊急事態)に不断に依拠することにより民主主義と相いれなくなるとうパラドックスが存在する。民主的な政治の任務は、憎悪やテロ、破壊が起きてからそれをコントロールしようとすることに限定されず、テロなどにつながる諸条件の発生を予防することにあるという指摘は重要である。報復的な「空爆」はかえってテロに「栄養」を与える。軍事力強化や治安権限の強化は、テロに正当化の理由を与え、「テロリスト」はそうした国家の強行措置を「栄養」にしてさらなるテロを行う。そうした密かな「共犯関係」を見抜く人々が出てきた。

「君たちに憎しみという贈り物はあげない」。「11.13」で妻を亡くしたフランス人ジャーナリストが、フェイスブックに綴った言葉が感動を呼んでいる(『朝日新聞』11月20日付第1社会面)。また、ISに人質になった体験をもつフランス人ジャーナリストによれば、ISはイスラム世界と他の世界は決して共存できないという単純な思考をもっているから、西欧諸国がテロに対して報復に出てくると喜び、亀裂や憎悪や憎しみの伝播に狂喜する。その彼らを悩ましたのが、ドイツの人々が難民を受け入れ、それを歓迎している写真だったという。「連帯、寛容、・・・それは彼らが見たいものではない」。ここに、真の「テロとのたたかい」へのヒントが示されているように思う。

11月10日、ヘルムート・シュミット元ドイツ首相が96歳で亡くなった。「9.11」のとき、シュミットは「憎悪でも復仇でもなく、冷静な理性によってのみ、反テロ連合は『文化の闘争』と世界経済危機を回避できる」というタイトルの論文で、「テロとのたたかい」の方向を示唆していた(直言「10人の無辜を処罰しても、1人のテロリストを逃すなかれ」)。1977年の「ドイツの秋」と呼ばれるドイツ赤軍派(RAF) によるテロ事件の続発のなかで、シュミットは首相としてテロ対策を陣頭指揮した体験をもつ。そこでの教訓は、自己の感情を抑制し、冷静で実際的な目的合理性をもって行動すること。そのためには、緊張感をもった、真剣な忍耐が必要であり、世論をヒステリーから守らねばならないと主張した。シュミットは、テロとのたたかいのなかで、基本法(憲法)が守られるべきこと、基本権や人権が効力を持ち続けることも強調していた。この視点は、14年後のいま、しっかりかみしめるべきだろう。