「どこへ行く」「府中に引っ越します」「よし、行け!」。甲州街道に向かう道路で、武装した兵士に停車を命じられ、窓越しにやりとりする際、銃剣が不気味に光ったという。小学生の頃から、この時期になると祖母から聞かされた話である。当時6歳だった父の家は、東京競馬場の獣医だった。1933年に競馬場が目黒から府中に移転したことに伴い、80年前の1936年2月27日、一家で目黒から府中に引っ越してきた。「2.26事件」の翌日で、東京に戒厳が布告されていた。引っ越しの車に停車を命じたのは、警備の第1師団の兵士ではないかと推察される。

1936年(昭和11年)2月26日(水曜)未明。歩兵第1、第3連隊と近衛歩兵第3連隊の尉官クラスの将校たちが「昭和維新」と称して、1473人の下士官・兵を動かし、岡田首相、高橋蔵相、斎藤内大臣、渡辺陸軍教育総監らを襲撃・殺害した(岡田首相は義弟が身代わりになり、無事脱出)。警視庁も占拠。「国賊朝日新聞社を膺懲す」として東京朝日新聞社(有楽町)も襲ったが、将校たちはこの写真にあるように、27日付朝刊の発行までは止めなかった。メディアを制圧するのがクーデターの常道だが、不徹底だった。

27日午前3時半に戒厳令が公布された。大日本帝国憲法14条の戒厳は、「合囲地境」(敵に攻撃されている地域)と「臨戦地境」(戦時に警備を必要とする地域)という戦争事態(戦時)で用いられたが(日清戦争時に広島・宇品〔軍港〕、日露戦争時には長崎、佐世保など)、「2.26事件」は、戦時ではなく「平時」における、日比谷焼打事件(1905年)、関東大震災(1923年)に続く、3度目の行政戒厳として実施された。「朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密院顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件裁可シ之ヲ公布セシム」として、憲法14条ではなく、8条の緊急勅令をもって戒厳令が作動したのである。

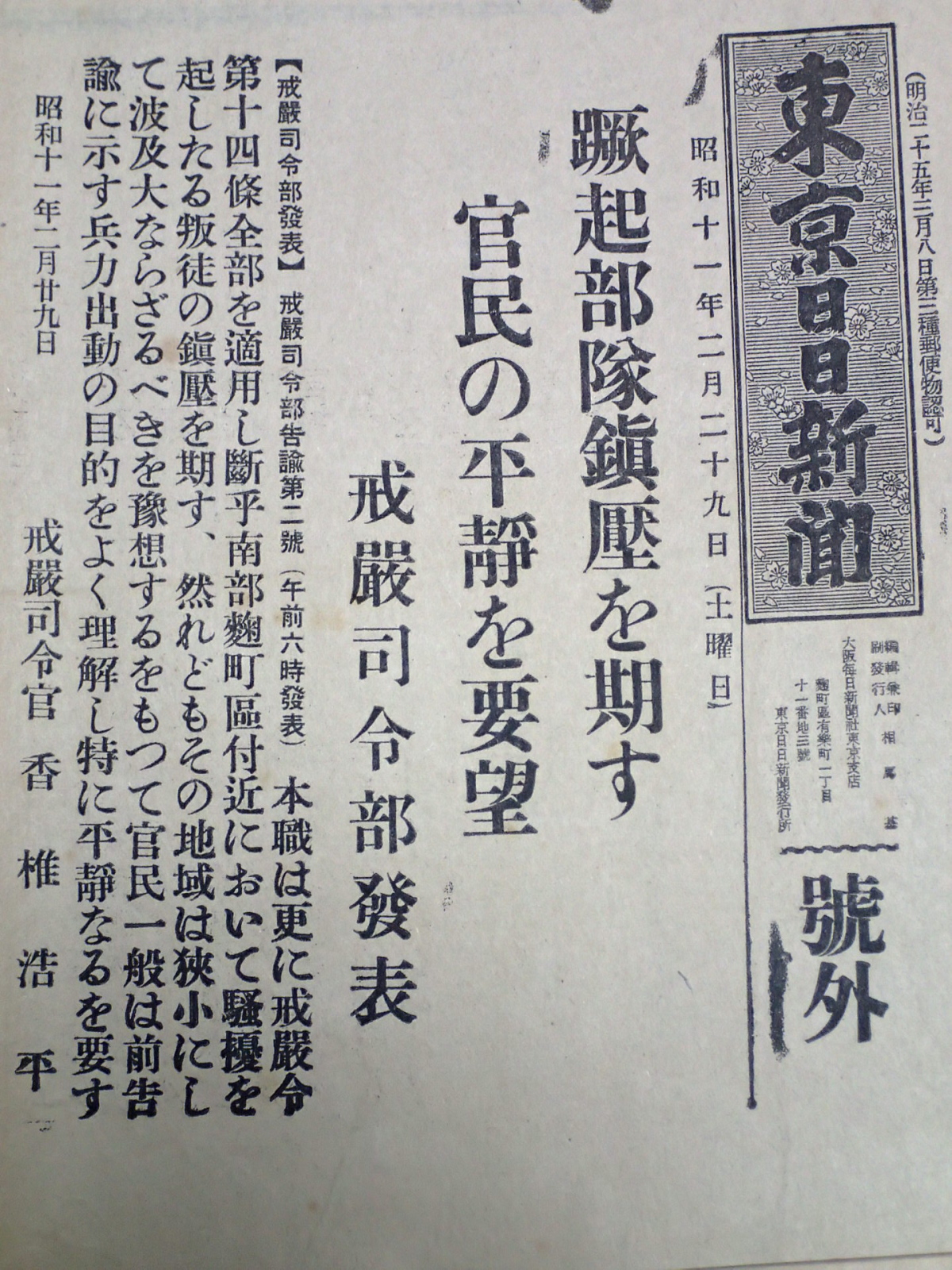

戒厳司令官には東京警備司令官の香椎浩平中将が任命された。これは『東京日日新聞』(現在の毎日新聞)29日付号外だが、そこに、戒厳令14条の全部が適用されるとある。14条には、戒厳司令官が執行する7つの事項が列挙されている。①集会、新聞雑誌広告等が「時勢二妨害アリト認ムル」場合に停止すること、②「軍需二供ス可キ民有ノ諸物品」の調査と輸出禁止、③銃砲、弾薬、兵器などの危険物品を所有する者の検査・押収、④郵便電信の開封、船舶・諸物品の検査、陸海通路の停止、⑤「戦状」によって止むを得ない場合には人民の動産・不動産を破壊・燃焼すること、⑥「合囲地境内」では昼夜の別なく人民の家屋建造物船舶中に立入り検査すること、⑦「合囲地境内」に寄宿する者を退去させること、である。軍司令官に一時的に行政・司法の権限が集中し、通常は裁判官の令状を必要とする事柄も手続が省略され、国民は特別の権利制限を受けた。戒厳は、2月27日から7月16日までの141日間も続いた。中央線も山手線、バスなども全面運行中止となった。警視庁も戒厳司令官の統制の下に入った。

司法も戒厳令下、軍人が裁判官、検察官を務め東京特設軍法会議において裁判が行われ、青年将校らに7月5日に死刑判決、1週間後にその銃殺刑が執行された。何とも迅速な対応である。戒厳令は7月16日に解除されるが、それまでに司法的決着(通常裁判所ではなく、軍法会議で)もはかられたわけである。だが、処刑された一部の青年将校だけでこの大がかりな反乱計画を準備し、実行できたのだろうか。実は、この東京特別軍法会議で主任検察官の任にあった匂坂春平法務官の資料がNHKの取材で発見され、作家の澤地久枝さんがこの資料を読み解いていく過程で、首謀者(黒幕)がいるのではないかという重大な仮説が示されたのである。その作品がNHK特集「二・二六事件消された真実――陸軍軍法会議秘録」である。のちに澤地さんは著書『雪はよごれていた―昭和史の謎二・二六事件最後の秘録』(日本放送出版協会、1988年)を発刊したが、ここで注目されるのが、匂坂資料のなかにある東京憲兵隊長・坂本俊馬大佐の「軍上層部内ノ叛軍一味徒党検挙計画案」(坂本案)という文書である。坂本大佐の捜査は軍上層部にまで及び、とりわけ上述の香椎中将が反乱の首謀者の一人として疑いの目が向けられていた。澤地さんの推理により、戒厳令を実施している戒厳司令官が反乱の頭目の一人であるという仰天の構図が見えてくる。

「2.26事件」から日中全面戦争までわずか1年半である。皇道派が起こしたクーデターは失敗したが、統制派とされる軍中央は、この事態を巧みに利用。戒厳が布告されていた141日間に、軍事独裁体制への布石を敷いていたのである。「2.26事件」は戒厳を布告するためのきっかけであり、帝国憲法の緊急事態条項の濫用事例といえるだろう。

天皇が昨年1月の新年の挨拶で、「この機会に、満州事変に始まるこの戦争の歴史を十分に学び、今後の日本のあり方を考えていくことが、今、極めて大切なことだと思っています。」と述べた。その意図はどこにあったか。あえて「満州事変に始まる」としたところは、安倍晋三らの歴史修正主義・「アジア解放の戦争」(大東亜戦争史観)と距離をとるものではないか。

「2.26事件」の号外や各紙記事を古書市で一括購入したことは、9年前の直言「わが歴史グッズの話(22)大政翼賛会」で紹介した。そのなかで、歴史上もう一つの「アベ内閣」である阿部信行内閣と、「昭和のアベ首相」(石川県人のお友だちを周辺に配した)が翼賛政治を推進していったことにも触れつつ、政党政治家たちが、何の見識もなしに軍部寄りの政治に傾いていったと指摘している。近衛文麿内閣の「日独伊三国同盟」を経て、戦争に突入していくまで、ほんのわずかである。この危ない傾向は現代にも言える。

「平成のアベ首相」によって、「平成の5.15事件」が引き起こされた。憲法を蔑視するこの首相は、安保関連法案を提出する前に、日本型文民統制の仕組みに手を着けた。国民の関心をひかなかった防衛省設置法12条の改正である。私は直言「日本型文民統制の消滅――箍が外れた安保法制論議(1)」で警鐘を鳴らしたが、反応は鈍かった。安保関連法案に反対する人々の間でも、防衛省設置法12条「改正」が話題になることはほとんどなかった。国民の権利義務に関わる問題ではさすがに敏感に反応しても、行政機関内部の組織法的な変化については身近に感じない分、関心をもたれないのも無理からぬことではある。

これまで大臣が行う幕僚長に対する指示・監督などを、防衛省の内局と呼ばれる背広組が制服組の上位に立って行ってきたものが、この法律改正で、内局と幕僚長(制服)とがフラットな形でそれぞれ大臣を補佐するという形に変えられてしまった。つまり、大臣への「補佐」を二つに分けて、内局の背広組の補佐は「政策的見地」からのものに限定し、「軍事専門的見地」からの補佐は制服組・幕僚長に一元化したわけである。統合運用が進むからいいではないか、という見方もあるだろう。しかし、制服組が直接大臣に進言するということは文官統制が崩れたことを意味し、日本の自衛隊の特殊事情(軍隊ではなく、「自衛力」)を踏まえれば、前掲の「直言」で指摘したとおり「設置法12条の改正は、戦後70年にして、この国に「軍令」部を復活させるもの」だと私は考えている。

この流れを作ったのは、最近とみに影が薄い石破茂である。彼が防衛庁長官をやった2002年から04年にかけての729日間で、特殊日本型文民統制=「文官統制」の仕組みを変える下地が作られた。石破は長官時代から、制服組との結びつきを強める努力を意識的に行う。というよりも、制服組のなかの「政治的軍人」たちが、石破のもとを訪れ、内局の防衛官僚の頭越しに、制服組の主張を伝えていく。その中心に、古庄幸一(防大13期)と齋藤隆(同14期)らがいた。

古庄の海幕長在任期間(2003-05年)は石破の長官在任期間とかなり重なる。古庄は「統合運用体制への移行に際しての長官補佐体制」という文書を出して、制服組トップが「統合幕僚長」となる改編にあわせて、内局の関与を減殺した統合運用態勢を強く押し出すとともに、防衛参事官制度の廃止を主張した。石破がこの制度の廃止に動いたのには、古庄のプッシュに負うところ大であると私は見ている。だが、その廃止は、石破の在任中は内局・背広組の抵抗が強くて実現しなかったが、2009年の麻生内閣末期に実現するに至る。内局の権限はあるいは徐々に、あるいは急速に弱められていった。なお、古庄は国家基本問題研究所(櫻井よしこ理事長)の役員として活動している。

齋藤隆(防大14期)は海幕長(2005-06年)から、「団塊の世代」初の統合幕僚長となった(2006-09年)。齋藤は「国家革新を唱える右翼的な人物」として、長らく公安当局にマークされていた。海上勤務からもどると再三上京しては民間人らとの会合で「国家革新」を繰り返してきたという。TBS報道記者の取材に対して公安当局者の一人は、「齋藤海将の言動に思わず、戦前、危険人物とされながら広島・福山の連隊から上京し、別の危険人物らと頻繁に接触しているのに憲兵隊や特高警察がマークしていなかった陸軍永田鉄山軍務局長斬殺事件の相沢三郎中佐のことが頭をよぎった」という(以上、川邉克朗「瀕死のシビリアン・コントロール(1)」『世界』2007年7月号112-113頁)。

このような人物が、安倍第1次政権のときに制服トップとなり、防衛省顧問として、現在の安倍政権でも重用されている。例えば、オーストラリアが調達する次期潜水艦の受注をめぐり、三菱重工業などと日本政府の官民合同チーム代表となって、潜水艦売り込みに動いている(『日本経済新聞』2015年8月27日付)。また、安保関連法案の審議ではマスコミに登場して、「自衛隊員が戦闘行為で“戦死”した場合を想定した議論をすべきだ」とはっきりと主張した(TBS系「報道特集」2015年6月6日放送)。なお、「2.26事件」で5人の警察官を殺された警視庁は、自衛隊内部の「過激派」(左右を問わず)を監視する「マル自」の問題意識を捨てたことがない(SAPIO2015年4月号)。

ところで、「政治的軍人」ということでは、「田母神空幕長事件」がよく知られている。しかし、これは人物的にも、主張のレベルにおいても筋が悪すぎる。ただ、私は8年前の「直言」で、「制服組トップによる政府統一見解に対する目的意識的な抵抗(組織的「叛乱」)の様相を帯びてきた。奇しくも、栗栖弘臣統幕議長の「超法規発言」から30周年である」と書いて以降、制服組上層部に、「そんなの関係ねぇ」と正直に言うかどうかは別として、「軍隊で何が悪いのか」という本音の突出の傾向が強まっていることは確かだと思う。

昨年3月の「直言」では、「防大1期生が陸海空のトップである幕僚長になったのは1990年。冷戦が終わり、自衛隊がおずおずと海外派遣を始めたときだった。いま、「専守防衛」時代をくぐり抜けてきた将軍たちではなく、「軍隊で何が悪い」というおおらかなミリタリータイプの防大24期がトップの座を目前にしている。河野克俊統幕長もそういうタイプである。設置法12条の改正によってまさに「軍令」部門が防衛省の「軍政」部門と並立して、「普通の国」の「普通の軍隊」に向かっている。憲法改正なしに、ここまできた」と指摘した。

今年3月に施行される安保関連法をめぐって、それを自衛隊の作戦計画策定に反映させるにあたり、防衛省内で、制服組の統合幕僚監部が、背広組の内局防衛官僚に対して、権限の大幅委譲を要求していることが明らかになった(『東京新聞』2016年2月22日付)。特定秘密に指定されている「統合防衛及び警備基本計画」で、これに基づき、統幕が日常的に陸海空三自衛隊を運用(作戦指揮)している。次の作戦計画策定では、昨年4月の「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)と安全保障関連法の内容が全面的に反映される。昨年の防衛省設置法12条の改正に伴い、内局の運用企画局(防衛省A棟12階)が廃止された。制服組は、自衛隊の運用(作戦指揮)全般が統幕(同14階)に一元化されたと主張している。これに対して、内局側は、防衛省設置法8条が「防衛・警備に関することの基本と調整」と「自衛隊の行動に関する事務の基本」は内局の所掌事務と定めていることから、かつての運用企画局の機能の一部は防衛政策局が引き続き担うべきであると反論する。

昨年の設置法12条の改正により、統幕は運用に関して一元的に権限を得たわけではなく、設置法8条の所掌事務の範囲内で、内局の筆頭部局(防衛政策局)がコミットしうると解される。しかし、河野統幕長は、作戦計画について背広組の出る幕はないという勢いである。これは、軍隊とは異なる自衛隊の特殊性を無視するものであり、憲法改正なしに「軍隊として扱え」というのに等しい。安倍的な立憲主義蔑視の風潮は、制服組を増長させているといえよう。

『信濃毎日新聞』2月23日付社説は、「単なる省内の綱引きと無関心でいるわけにはいかない」と指摘しつつ、「文官統制は軍部の暴走を許した過去への反省から設けられた。政治が軍事に優越する文民統制を働かせる仕組みの一つだ。…制服組の主導で進んだ場合、自衛隊と米軍の一体化が一段と加速しないか。自衛隊の統制の在り方は、省内の調整に任せておけばいい問題ではない」と書く。その通りで、安保法に関心をもつ人々は、この問題にもしっかり監視の目を向けるべきだろう。

安倍的「お試し改憲」で緊急事態条項の導入が狙われているが、実は12年前にエリート自衛官が改憲構想を準備していたことが想起されるべきだろう。改憲案を起草したのは、陸上幕僚監部防衛部防衛課防衛班付きの二等陸佐で、軍隊の設置と権限、国防軍の指揮監督、集団的自衛権行使、国家緊急事態、特別裁判所(軍法会議)、国民の国防義務など8項目について条文を列挙した改憲案を書いていた。この行為は、憲法99条の「憲法尊重擁護義務」のうちの「擁護義務」との関わりで問題になる。当時の「直言」で私は、「公務員は単に憲法を尊重するだけでなく、憲法違反行為とたたかい、憲法の規範力を回復させる積極的努力義務も負っていると理解すべきだろう。その点、この二佐の行為は憲法99条違反と言える。」と批判している。

集団的自衛権行使を可能とする安保関連法が施行され、特殊日本的文民統制=「文官統制」がますます脆弱化し、「軍人」たちの「本音の突出」がますます目立つようになるだろう。陸上幕僚長確実と目されていた番匠幸一郎西部方面総監と磯部晃一東部方面総監の二人が、なぜか昨年8月の人事で突然勇退した。今年7月の参議院選挙以降、強行採決の突撃隊長(人間かまくら戦術)だった連隊長級の議員(佐藤正久・元一等陸佐)ではなく、陸軍大将級の「政治的軍人」が本格的に政治の分野に進出してくるかもしれない。だが、本当にこわいのは、憲法・立憲主義蔑視の首相の頭のなかである。

「2.26事件」を経由して、80年前の日本では、政党政治が終焉を迎え、軍人支配が始まった。「安倍一強」のもとで政治の翼賛化が進むなか、かつては軍人が国会で「黙れ」といったが(陸軍省軍務局軍務課国内班長・佐藤賢了中佐)、いまは首相が、質問した議員に向かって「批判を慎んでもらいたい」という。すごい時代になったものである。箍(たが)が外れた暴走首相のもと、「軍人」たちが再び自己主張を始めている。そのとき、石橋湛山が、1939年9月2日に書いた次の言葉が教訓的である。「今日の我が政治の悩みは、決して軍人が政治に干与することではない。逆に政治が、軍人の干与を許すが如きものであることだ。黴菌(ばいきん)が病気なのではない。その繁殖を許す身体が病気だと知るべきだ」(『石橋湛山著作集』〔岩波文庫、1984年〕211頁)と。