《お知らせ》7月19日から25日までロシアに滞在します。モスクワからヴォルゴグラード(旧スターリングラード)まで行きます。6月22日は独ソ戦の開戦75周年でした。第一次世界大戦のヴェルダンに続き、第二次世界大戦最大の激戦地を取材します。そのため、7月25日の「直言」更新は27日を予定しています。20年近く「直言」の定時更新をしてきて、初めて2日ほど(疲労度によってはもう少し)更新が遅れることをご了承ください。

先週、フランスとルクセンブルクに行った。第一次世界大戦の激戦地「ヴェルダン」(Verdun)を訪れるのが主要な目的である。今年はヴェルダン戦100周年ということで、先月、独仏首脳がここを訪れ、花をたむけて演説したことはすでに紹介した(直言「過去といかに向き合うか、その「光」と「影」(その2)―ヒロシマとヴェルダン」)。ヴェルダンに向かう途中、モーゼル川沿いのベルンカステル=クース(Bernkastel-Kues)を訪れた。学会報告で来独した同僚の八巻和彦教授が拙宅を訪れた際に、その町の歴史と魅力についてたっぷり話をうかがっていたからだ。

八巻さんは中世の神学者・哲学者ニコラウス・クザーヌス(1401~1464年)の専門家で、専門書以外にクザーヌス『神を観ることについて 他二篇』(岩波文庫、2001年)の訳者でもある。八巻さんも設立に協力したクザーヌス大学(Cusanus Hochschule)を訪問した。ドイツでは珍しい私立大学で、修士課程が中心である。中世の町並みのなかにある市庁舎(Rathaus)3階のスペースを使っている(写真)。副学長のHarald Schwaetzer教授に、私立大学としての財政上の問題などについて話をうかがった。さまざまな困難はありながらも、「学の独立」への熱い信念に感銘を受けた。「知の制度化」としての大学と距離をとり、「中世末期の脱大学の知識人」たる在野学者クザーヌスの精神を受け継ぐものだろう(上智大学中世思想研究所編『中世における制度と知』(知泉書館、2016年)所収・八巻論文参照)。助手のMathias Fechner氏に大学施設と、橋の反対側にあるSt. Nikolaus-Hospitalを案内していただいた。15世紀からの救貧院で、いまも身寄りのない老人たちが暮らしている(ここの図書館には、クザーヌスが生前に収集した世界的に貴重な文献が多数収納されている)。

クザーヌス全集の刊行を企画した哲学者Raymond Klibanskyが、戦時中、英軍情報将校として、クザーヌス図書館があるこの町の爆撃を阻止するために尽力。その「進言」によって英空軍の爆撃を免れたので、古い町並みが残っている。夜になると昼間の観光客もいなくなり、中世の世界に紛れ込んだような気分になる(写真)。橋の上にはクザーヌスを記念するプレート(写真)が立つ。生家(記念館)を訪ねる。この町がいかにこの学者を誇りにしているかがよくわかった。「知ある無知」とは、悟性認識の極限において、自己の無知を自覚することによってはじめて、より高い認識に達することができるとする考え方で、クザーヌスの思想である。なお、階段横には、モーゼル川の氾濫(Hochwasser)の記録(写真)が刻まれていた。2003年1月は1階の真ん中あたりまで水がきたことになる。「こんなに何度も氾濫にあって大変ですね」と問うと、職員の男性は「いつものこと(regelmäßig)ですよ」といって笑った。「規則通りに」という意味もあるので、本当に水害が日常化しているのだと思った。1999年3月にボンからザール・ブリュッケンまでいった際、コッヘム(Cochem)でモーゼル川の氾濫に遭遇したのを思い出した。

さて、古都トリーア(Trier)を経由してフランス国境を超えた。ヴェルダンへの道は高速自動車道のはずなのだが、何度もロータリー=環状交差点(Kreisverkehr)にでっくわす。ドイツとは道路事情が微妙に異なる(道路標識はもちろん違う)。ヴェルダン・メモリアル(戦争記念館)に向かう途中、塹壕跡が随所にあり、悲惨な塹壕戦の現場(写真)に入ったことを感じた。地形は不自然にでこぼこしていて、そこが無数の砲弾が飛び交った戦場であることをうかがわせる。破壊されたトーチカや兵営跡、「兵士の像」などがあって、その都度、車を路肩にとめて写真を撮る。私の様子を見て、続けて何台も車が停車する。平日にもかかわらず、フランス車が多い(と思ったのはこの時だけで、ニースのテロでこの日が「革命記念日」の祝日であることに夜になって気づいた)。お父さんが子どもを連れて、塹壕のなかを説明しながら歩いている。

ヴェルダンの戦いは1916年2月21日朝に、10時間におよぶ砲撃で開始された。この写真にあるドゥオモン要塞をめぐって血みどろの戦闘が続く。12月18日までの300日間で、2600万発の砲弾が、1平方メートルあたり6発の割合で降り注いだ。両軍合わせて30万人が死に、40万人が負傷した。

ヴェルダン・メモリアル(写真)はモダンなつくりで、現代的な仕掛けが随所に施してある。とりわけ、塹壕戦をリアルに体験するために、戦闘映像と当時の兵器などを並べたコーナーに座って、ヘッドフォンで耳元をかする銃弾の音や、砲撃音を体感できるようにしてある。先生に引率された生徒たちが何組もきている。展示は、第一次世界大戦がいかに人類史のなかで転機になったかを理解できるようによく工夫されている。戦車、飛行機、毒ガス。新しい戦争のツールが発達して、大量殺戮の時代の始まりを告げる。なかでもヴェルダンの戦いが特筆されるのは、「巨大な肉挽き器」と称された壮大な塹壕戦である。長い塹壕をはさんで対峙した独仏の大部隊が、ピーッというホイッスルを合図に、塹壕を飛び出して突撃していく。砲弾と機関銃の掃射が待っていて、バタバタと倒れていく。それでも、何度も何度も繰り出していく。「自国兵士の命を大切にした戦争」をやった見本が、第二次世界大戦のアメリカだとすれば、このヴェルダン戦は味方の命を徹底して軽視した戦争といえる。

左の写真は「ドゥオモン要塞」(Fort de Douaumont)である。ヴェルダン周辺の要塞のなかで最も大きく、最も高いところにあった。内部はいまもジメジメしていて、足元はぬかるみ、上からは水が滴る。要塞のトイレは100年もたっているのにすえたような臭いが消えていない(写真)。ここでシャッターを切ったとき、蝙蝠(コウモリ)が私のまわりを飛び回ったのには驚いた。少し移動して、ヴォー要塞(Fort de Vaux)にも行く(写真)。構造と機能はほとんど同じだ。155ミリ要塞砲も遮蔽されている。これを攻略するため、ドイツ軍も多大の人命を失った。

ドイツ軍参謀総長エーリッヒ・フォン・ファルケンハイン大将は、「大攻勢は無理でも、フランス軍に多大の損害を与え続ければフランスを負かすことが出来る」と考えて、パリを背にしたヴェルダンは、フランス軍が面子にかけて退却できない場所であるとして攻撃場所に選んだとされている。停戦交渉で有利な立場をキープするには、消耗戦によりフランス軍の人的損耗を極限まで高める作戦を考えたわけである。戦争目的が、単なる出血消耗戦であることを、ヴェルダン戦の総司令官ヴィルヘルム皇太子は十分に理解していなかった。ファルケンハインの作戦ではフランス軍の消耗をはかるべく、後方からの砲撃戦を続ければフランス軍を圧迫できたのに、皇太子は、戦果を急いで拠点攻略のための突撃を続けさせた。そのため、ドイツ軍にも多大の損害が出ることになる。この無意味な出血消耗戦から、ファルケンハインは「ヴェルダンの血液ポンプ」と蔑称された。

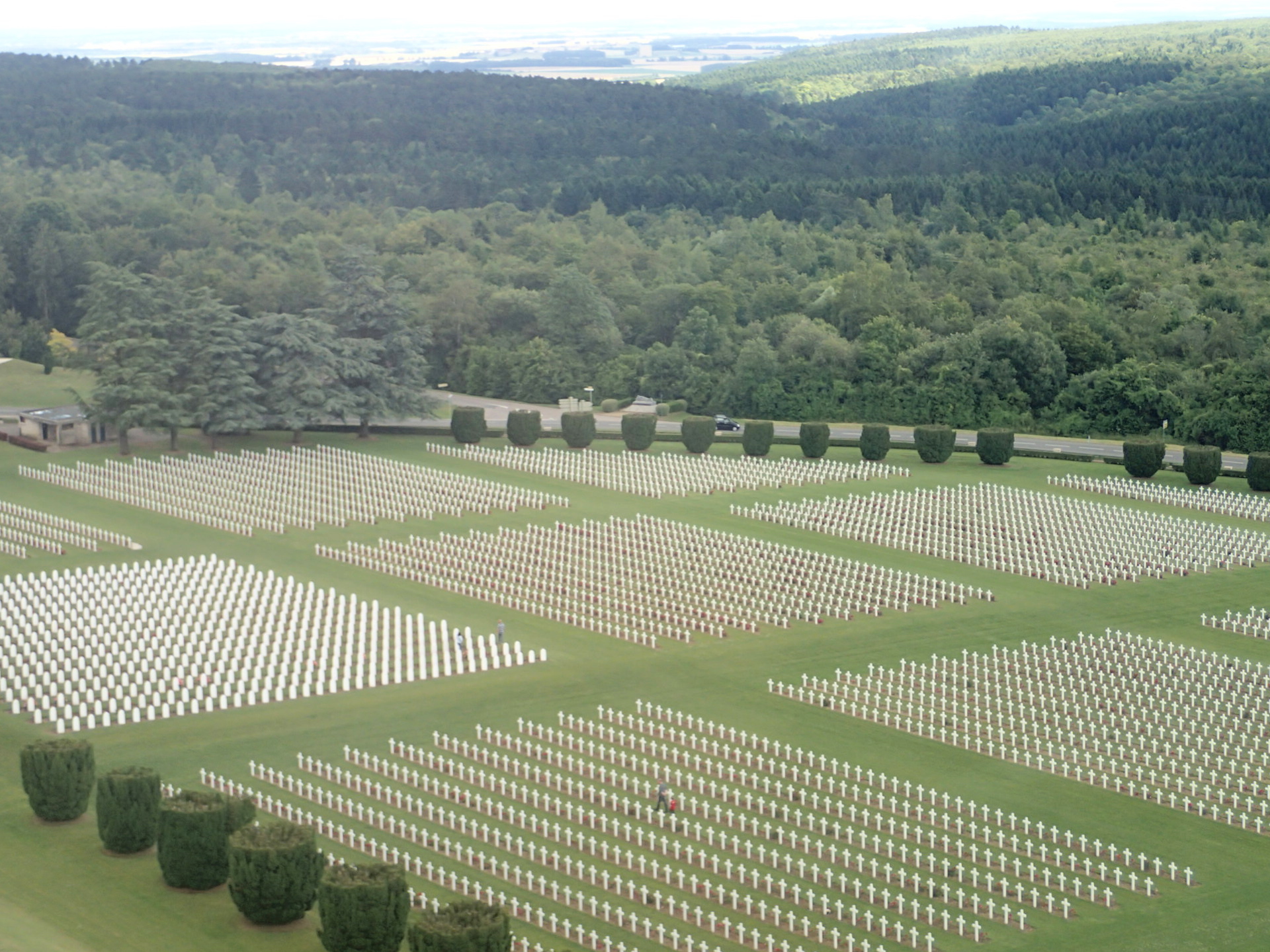

「ドゥオモン納骨堂」(Ossuaire de Douaumont)に入る。両側には亡くなった日付で兵士たちの記録が石に刻んである。階段をのぼり塔の最上部に立つ。ヴェルダンの戦場が一望のもとに見渡せる。整然と並ぶ墓標。その下に一人の人間の人生があった。その膨大な数に圧倒される。絵はがきを見ると、1920年8月にできたこの納骨堂も墓標もかなり黒ずんでいたが、私が行った時は墓標が真っ白になり、納骨堂はきれいに磨かれていた。6月の独仏首脳の訪問を前にして修繕や清掃が行われたものと推測される。

墓標を見ると、一人ひとりの生年月日と死亡日が書いてある。1916年が多い。名前と部隊名などが確認できればいい方で、猛烈な砲撃戦で、多くの人間の体が挽き肉器や「人骨ミキサー」にかけられた状態になって識別不能となった。その数13万人。それが、この納骨堂の地下に無造作に積み上げられているのだ。骨の山を見ることのできる小窓がいくつも開けられていて、外からそれを眺めるというかっこうになる(写真)。案内パンフに詳しく書いていないので、たいていの観光客は気づかない。私のあとから家族連れが1組やってきた。窓から骨の山を覗き込んでいるのはお父さんと男の子たちで、お母さんと娘さんらしき人は決してのぞこうとしなかった。

ヴェルダンの戦いとは何だったのか。そのまとめは、6月13日付「直言」の文章を引用しておこう。

「…この戦いは、上から下まで無意味の常態化だった。ヴェルダンにある納骨堂=「骨の家」(Beinhaus)には、ドイツとフランスの若者13万人分の身元不明(識別不能)の骨が詰め込まれているという。どんな戦争も残虐だが、この戦いは「巨大な肉挽器」と呼ばれるほどにひどかった。13万の人間が識別できずに骨としてまとめて保存されている。墓ではなく、「骨の家」に。「ヴェルダンの戦場は現代的、産業的、大量殺戮的戦争の総和である。と同時に、ヴェルダンは第二次世界大戦後に新しいヨーロッパが打ち立てられる上での礎石にもなった」(Süddeutsche Zeitung vom 28/29.05, S.4)。「ノー・モア・ヴェルダン」というのは、独仏の戦争は二度とないということを意味している。ヨーロッパのなかで戦争はもはやない。しかし、いま、どこでもナショナリズムが突出してきている。その時、ヴェルダンの戦いはその歯止めになるか。」

ヴェルダンからルクセンブルクの古城の一つヴィアンデン(Vianden〔写真〕)に向かおうとして「要塞」群からしばらく車を走らせると、立派な顕彰碑が目に入った。車を停めて確認する。何とそれは、フランスの陸軍大臣アンドレ・マジノの顕彰碑だった(写真)。ヴェルダンの戦いを含め、ドイツとの消耗戦にこりたフランスは、東の脅威、ドイツに対する備えとして、長大な複合地下要塞を建設した。1936年に竣工。総工費は約160億フラン、維持費に140億フランの血税が使われた。これが「マジノ線」である。

そもそもドイツがこの要塞を正面から攻めてくれると思う方が無理である。ヒトラーは、1940年、マジノ線を迂回する作戦を計画して、アルデンヌの森から一気にパリに進行。これを占領してしまった。フランス軍は、アルデンヌの森は戦車や重火器での行軍は不可能と勝手に判断し、「マジノ線」の構想の外に置いていた。ドイツ軍はその思い込みの逆をついて、迂回作戦を展開した。開戦からわずか1カ月でフランスはドイツに降伏した。マジノ線とそこにはりつけられた大部隊は、完全に「遊兵」と化した。まるで、一ノ谷の合戦の源義経「鵯越(ひよどりごえ)の逆落とし」のようである。膨大な税金を使って建造したのに役立たずの「マジノ線」は、「無用の長物」と代名詞となった。

ところで、冒頭で紹介したクザーヌス大学のFechner氏に案内をしてもらっている時、これからヴェルダンに行くというと顔が変わった。自分の親戚がそこで死んでいるという。「日本人はヴェルダンの戦いについて知っているか」と彼に質問されて、ほとんどの日本人は知らないだろうと答えた。高校の世界史でも詳しく触れることはまずない。しかし、ドイツでは、その戦いで亡くなった身内をもつ人がいる。100年たってもそれは変わらない。英国の外相ネビル・チェンバレン、その歴史的評価は別にして、彼が1939年に述べた言葉は真実だろう。「戦争では何も得られない、何も救われない、何も終わらせない。戦争には勝者はいない、すべてが敗者なのだ」と。

ボンの自宅にもどり、日本でヴェルダンはどのように知られているか、ネットで「ヴェルダン」と検索してみた。すると、若者に人気のFPSゲーム「Verdun」というのがヒットした。塹壕戦体験をうたい、「肉挽器のような地獄へようこそ」というキャッチである。動画を見ると、ドイツ兵を撃ち殺したり、シャベルで叩き殺したりしている。このゲームについてのツイートのなかに、「ヴェルダン面白いけど確実に人選ぶゲームということは理解できる。共闘感や一進一退を繰り返す泥仕合、ダークな雰囲気は最高なんだけど。BFのラッシュモードのテンポを極めて遅くした感じの展開は賛否分かれるところ」というのがあった。私のような老人には意味不明、理解不能な言葉が並ぶ。13万人の識別不能の人骨の山を見てきたあとだけに、このサイトには吐き気をもよおした。

《参考資料》

H. Rohde, Verdun: Militärgeschichtlicher Reise- und Tourenplaner, 2016.

J.-P. Soudagne, Geschichtliche Reise durch Verdun, 2015.

J.-P. Soudagne, La Bataille de Verdun, 2014.

Office de Tourisme Meuse: The most significant battlefields.

《付記》フランスからルクセンブルクに入った14日夜、フランス南部のニースで、トラックを使った市民への無差別テロが起きた。「緊急事態」が延長され、国境地帯の警備が厳重になったというニュースを、フランス国境を超えてから知った。キオスクで買った大衆紙『ビルト』は「子どもたちへのテロ」(Terror gegen Kinder)という巨大な見出しで、人形をもつ子どもの遺体の前で慟哭する父親の写真を大きく掲げた(Das Bild vom 16.7.2016, S.1, 2-3)。北部とはいえ、テロ当日にフランスにいたわけで、何ともいえない気分になった。その翌日、今度はトルコでクーデターが起きたというニュースが飛び込んできた。市民が政権支持のデモをやって戦車の前に立ちふさがる。既視感のある光景だが、何かが変だ。エルドアン大統領の強権政治に反対して軍部の一部が動いたということだが、むしろ、17日のDie Welt電子版が、「エルドアンにとってクーデターは「アラーの贈り物」("ein Geschenk Allahs")だ」という見出しで伝えるように、エルドアンによる「逆クーデター」もとりざたされている。この記事によれば、クーデター翌日、2745人の裁判官と検察官が罷免された。このなかには2人の憲法裁判所裁判官も含まれていた。トルコ全土で2839人の将校・軍人が逮捕または休職を命じられた。この記事は「本来のクーデターは、最後の発砲が終わった後に始まっているのかもしれない」と皮肉っぽい表現をしている。死刑復活を首相が口走るなど、反対派への処刑も始まるのだろうか。これでEU加盟のために無理して死刑を廃止したトルコが、最終的にEU加盟を断念したともいえる。エルドアン大統領の「お友だち」の安倍晋三首相は、どこの国よりも早く、エルドアン政権支持を打ち出した。いま、東京都知事選挙が重大な局面を迎えている。いずこにおいても、権力者は自らの権力基盤を強化するために「事件」を創作することができる。熱狂と混乱のなかで。