NHKニュース7には驚いた。5月に広島で「信頼関係」を語り合ったオバマ大統領や、選挙中に握手したヒラリー・クリントン大統領候補を差し置いて、世界のどの首脳よりも早く、最速でトランプ次期大統領のもとに「駆け付けた」安倍晋三首相。そのはしゃぎぶりもさることながら、首相の「思い」を代弁するかのように詳しくかつ丁寧に解説したのは、NHK政治部(政権部?)のあの記者だった。今回はスタジオのテンションも妙に高く、「安倍・トランプ会談」への期待感を盛り上げていた。「語り口は、内閣官房の内閣広報室職員のそれよりも安倍首相寄りである。国家公務員なら、首相の心のうちまで読み解くことはしないから」(直言「メディア腐食の構造――首相と飯食う人々」)とかつて書いたが、政権とのこの近距離感は、一体これがジャーナリズムなのかという思いを強くする。NHKの「迎合と忖度」の姿勢はさらに進化(深化)したようで、安倍・トランプ会談への「期待」を演出する官邸広報(宣伝)のようだった。

「会談」は17日夕(日本時間18日朝)、ニューヨークの「トランプタワー」58階のトランプ宅で行われた。ともにゴルフ好きということで、安倍首相は54万円(税込み)のドライバー(TBS「サンデーモーニング」11月20日より)を手土産にしたようだ。ポケットマネーか、官房機密費=税金か。非公式「会談」のため内容は公表されなかった。記者とのやりとりでは、「じっくり胸襟を開いて率直な話し合いができた」「トランプ次期大統領は信頼関係ができると確信した」と述べたが、初対面で90分程度話しただけでここまで言えるのか。それでも、世界有数の大国、日本の首相から、「トランプ氏は信頼することのできる、信頼できる指導者であると確信した」と、「信頼」という言葉を二度まで使った、明確かつ断定的な承認の言質をとっただけで、トランプにとっては大成果だったのではないか。「イスラム教徒は入国させない」「不法移民は追い出す」「メキシコ国境に壁を築く」「地球温暖化のパリ協定から脱退する」等々、世界は「超危険な大統領」の誕生に警戒と反発を強めている最中に、また、オレゴン州をはじめ、米国各地で「私たちの大統領ではない」(Not My President)というデモが起きて、大統領としての正当性に疑義も存在するなか、安倍首相は、そうした国内外の非難と批判と懸念の嵐からトランプを「警護」する役回りを演ずることになったわけで、これこそ、安倍首相による「駆け込み警護」とは言えまいか。

トランプ政権をどう診るかについてさまざまな論評が出ている。安倍政権に批判的な人々の間にも、「災い転じて福」的な、屈折した「トランプ歓迎」論が見られるのが気になる。これについては、人事が固まり、政権の方向と内容が明確になった段階でしっかり議論する必要があるだろう。安易な楽観論や期待は禁物である。なぜなら、この政権が、世界の権威主義的政権とのゆるやかな「ネットワーク」を形成していく可能性があるからである。とりわけロシアのプーチン政権との親密度が深まり、「奇妙な同盟」に発展する可能性もある。北朝鮮や中国も、フィリピンのドゥテルテ政権も、オバマ政権とは違った対応をとり始めている。トルコのエルドアン政権、そしてヨーロッパ各国の右翼ポピュリズムの政権との連携も危惧される。

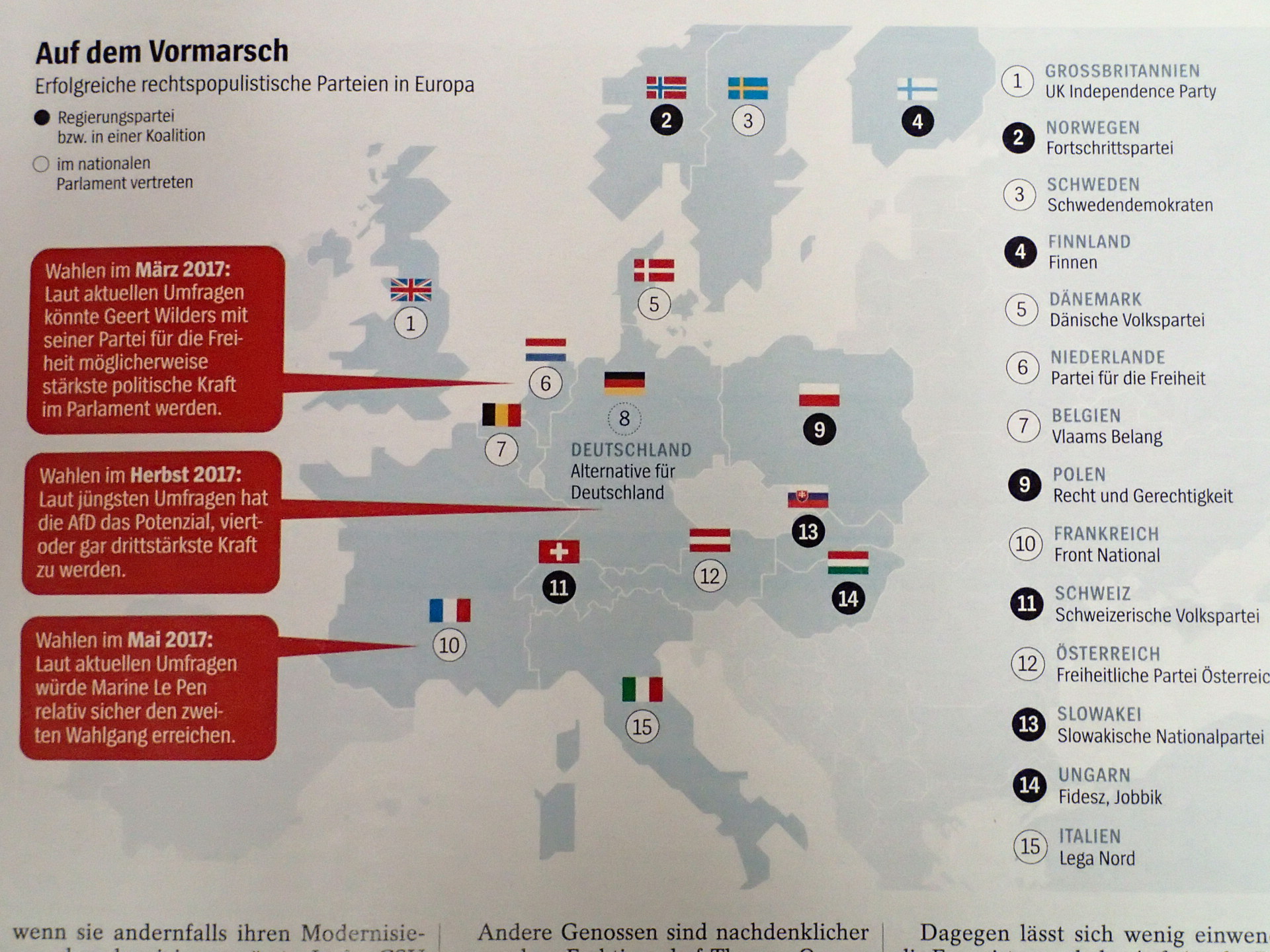

左の図は、ドイツの有名週刊誌Der Spiegelの11月12日号の特集のなかにある(31頁)。表紙(右写真)は「世界の終わり」と題して、クワーッと口を開けた「トランプ惑星」が地球に激突する寸前の絵である。図のなかの黒丸の数字は、右翼ポピュリズム政党が政権をとっている国々で、ノルウェー、フィンランド、ポーランド、スイス、スロヴァキア、ハンガリーの6カ国。2017年3月のオランダ総選挙でヘルト・ウィルダースの自由党が第一党となり、5月のフランス大統領選挙で極右国民戦線のマリーヌ・ル・ペンが躍進し、秋のドイツ総選挙で右翼ポピュリズムの「ドイツのための選択肢」(AfD)が一気に第3、4党に躍り出る可能性も高い。6月に英国がEUを離脱の影響も、ボディブローのように効いてきた。そこにきてトランプ政権の登場である。フランスのル・ペンはこれを「エリート層に対する人民の勝利」として、フランスの大統領選挙への追い風と捉えている(BBC11月13日放送)。5月に行われたオーストリア大統領選挙が憲法裁判所によって無効とされ、12月4日に行われる再選挙で、右翼ポピュリズムの自由党ホーファー政権が誕生するかもしれない。欧州の地図はどす黒くなっていく。

「現職」(次期大統領に確定した意)に弱いのがメディアである。候補者段階ではあれだけトランプをたたいていたのに、当選が確定するや、「期待できる」「意外に現実的だ」「家庭的」などと手のひら返したような好印象報道に変わった。この段階でトランプにとって一番ほしかったのは、各国首脳による承認である。ドイツのメルケル首相が釘を指したことは前回紹介したが、メルケルは17日にベルリンでオバマ大統領と会談。オバマは共同記者会見で、トランプ新政権に懸念を表明した(これを報じた『南ドイツ新聞』は、オバマが「私がドイツ人ならメルケル支持者だろう」と語ったことを見出しに使っている〔Süddeutsche Zeitung vom 20.11.2016〕)。このオバマの留守中に、安倍首相は先進国の首脳のなかでただ一人、トランプのもとに馳せ参じ、「駆け付け警護」を行ってしまったわけである。

安倍首相としては、世界的信用のある国からの「承認」が欲しいトランプ次期大統領のニーズに応えることで、相手に「貸し」を作った手柄と捉えているのだろう。しかし、一国の首相が、まだ正式に国の代表になっていない人物に、軽々しく「ご挨拶」に飛んで行くなど、あり得ないことである。それはなりふり構わぬ朝貢外交と呼ばれても仕方がないだろう。日本の国家運営の「最高責任者」が、世界が大きく転回しようというこの時期、このタイミングで、トランプ新政権に対する全幅の信頼と承認を、米国民の半数がまだ納得していない米国内と、動揺がおさまらない全世界に向けてアピールしてしまったマイナスは計り知れない。情けないことに、安倍首相にその自覚がまったくなく、自分が「世界の中心にいる」という高揚感と満足感に酔っている。

安倍首相がニューヨークでトランプへの「駆け付け警護」をやっている頃、日本では忠臣、稲田朋美防衛大臣が南スーダンPKOに参加する陸上自衛隊施設隊第11隊に対して、安全保障関連法に基づく新たな任務である「駆け付け警護」と「宿営地の共同防衛」を付与する命令を出していた(11月18日)。10次隊までとは質的に異なる、新ミッションである。この命令の前提となるのが、11月15日、「駆け付け警護」任務を新たに付与する実施計画変更の閣議決定である。

実は、この15日の閣議終了後の「ぶらさがり」記者会見での稲田大臣の姿には心底驚いた。NHKニュース7で流れたように、官邸1階、記者が待つ会見の場に、笑顔を浮かべながら小走りで駆け寄ってきたのである(日本テレビのニュースの動画があるのでご覧ください。27秒あたりから)。「無罪判決が出ましたぁ」と弁護士が「無罪」と書いた縦長の白い紙をもって裁判所の入口から出てきて、記者団に駆け寄ってくるような仕種だった。しかも、人の生死に連動する重い決定を伝えるのになぜ笑顔なのか。猛烈な違和感を覚えた。その後のニュースではカットされてしまったようだが、リアルタイム検索には、「記者会見に駆け寄る、稲田大臣のまるで勝訴判決を勝ち取ったかのような笑顔が恐ろしい。」(11月15日18時27分)「「駆け付け警護が閣議決定しました」と記者団のマイクに駆け寄っていく稲田の顔が、すっごい笑顔で、「あ~、死神とはこういうものか」と背筋が凍りついた。」(同)等々の「つぶやき」がヒットした。私と同じように感じた人は少なくなかったようである。

ところで、稲田大臣は18日の記者会見で、「駆け付け警護」などで自衛官に犠牲者が出た場合の対応に関し、「新たな任務についての命令を発出したのは私自身。すべてのことについての責任は、私にある」と述べたという(『朝日新聞』11月19日付)。政治家が「責任」という言葉を持ち出した以上、その意味は本来重いものである。「全責任を負う」と述べた稲田大臣は、「責任」という概念の意味について認識と自覚をもっているだろうか(直言「安倍首相の「責任」の意味を問う」)。

稲田防衛大臣は翌19日、陸上自衛隊青森駐屯地を訪れ、派遣される第5普通科連隊基幹の350人の壮行会に出席した。派遣隊員の家族がさまざまな想いで見守るなか、「桜星5つ」の防衛大臣旗のもと、稲田大臣が訓示を行ったが、紺色の大きなリボンで髪を後ろにしばり、うつむき加減で、メモをただ棒読みするだけだった。ドイツの国防大臣も女性だが、こちらはアフガンの出動現場にまで乗り込んでいき、自分の言葉で演説している。彼女の場合、その張り切りすぎがむしろ問題なのだが。

なお、青森駐屯地での壮行会には、制服組トップの河野克俊統幕長の姿もあった。地味な南スーダンPKO派遣部隊の1次隊から10次隊までの壮行会に彼が出ることはなかった。その11次隊だが、「駆け付け警護」任務付与により質的に異なる新ミッションという認識をもっているからこその参加だろう。河野統幕長のことを、斎藤隆元統幕長らとともに「政治的軍人」と評したことがあるが(直言「気分はすでに「普通の軍隊」――アフリカ軍団への道?」)、政治家や防衛省内局など意に介さないタイプである。制服組を統制する「日本型シビリアンコントロール(文官スタッフ優位制度)」が安倍政権によって崩壊させられた結果、このようなタイプの制服組が跳梁するに至った。憂慮すべき事態である。

河野統幕長は、閣議決定を受けた記者会見で、「新たな権限が付与され、本来あるべき姿になった」と歓迎したという。共同通信配信の解説記事「表層深層」(『山陽新聞』11月20付総合面掲載)は、「制服組トップが「法の抜け道」を認めるかのような発言をするのは珍しい」と評した。別の自衛隊幹部も、「結局は現場指揮官が判断し、責任を負うことになるのではないか。重圧は計り知れない」「歴史を変える最初の引き金は重い」と述べたことを紹介している。

自衛隊イラク派遣の際、現地はかなり際どい状況にあったが、武器の使用は一度もなかった。派遣された部隊では、「武器使用の際の号令・動作」についてもマニュアルを作成し、相手に命中させる射撃の場合には「直接、射て」という号令が書かれている(拙稿「イラクで自衛隊は何をやっていたか――内部資料『隊員必携』から見えるもの」『週刊金曜日』2009年10月30日号参照〔PDFファイル〕)。なお、この「隊員必携」は、上記拙稿が公表された4年半後に新聞でも取り上げられた(『朝日新聞』2014年3月27日付参照〔PDFファイル〕)。南スーダンの派遣部隊は、「駆け付け警護」が付与されたために、これよりもさらに実戦的な武器使用マニュアルを持参していることだろう。

今回のミッションでは、派遣される医官が3人から4人に増員され、隊員が携行する包帯などの救急医療品も充実されているという(『毎日新聞』11月16日付)。それだけ実戦を想定した準備をしてきたことをうかがわせる。 実は2011年に徴兵制を停止しているドイツでは、連邦軍の衛生兵が不足しており、ドイツ滞在中、実業学校の生徒たちが通る道に、衛生兵募集の大きな広告があるのを撮影した(写真)。Der Spiegel誌にも、この9月から10月にかけて、衛生兵募集の広告が2度掲載された。左の写真がそれである。「我々が求めているのは白衣の天使ではなく、緑の英雄である」。迷彩服を着た衛生兵が負傷兵を止血して搬送しようとする姿だが、この衛生兵は移民系の顔をしている(いまドイツ軍人の14.4%は移民系で、イスラム教徒も1600人いる))。アフガニスタン派遣でドイツ軍は56人の死者を出している。そのドイツの教訓は、「政府が想定していたより、現場ははるかに厳しかった。一国の判断で、戦闘現場から引き揚げることは困難」であった(直言「「海外派兵リアル」の年」)。

現場には行かない高級幹部は「現場指揮官が責任を負う」というが、南スーダンにおける危機的で危険な状況は、イラク派遣時のサマーワの比ではない。20日から派遣が始まった。酷寒の八甲田で雪中行軍を命じられた歩兵第5連隊の下士官・兵の多くは青森県人だった。その114年後、摂氏50度の灼熱のアフリカに派遣される第5普通科連隊の自衛隊員も青森県人が多い。

安保関連法案審議でも「枝葉」の扱いをされ、議論されることの少なかった「駆け付け警護」を、法律施行後に突出させたのは、これにより死傷者を出して、だから中途半端な武器使用ではなく、まともに武力行使ができるようにすべきだという議論を前面に押し出す。違憲状態を深刻な規模に拡大して、「だから憲法改正が必要だ」という方向に世論を誘導するためではないか。2つの「駆け込み警護」は、最高責任者の無責任を象徴するものとなるだろう。