37年定期講読している『シュピーゲル』誌の2月4日号がドイツから航空便で届いた。左手に血糊のついた包丁(Küchenmesser)をもち、右手に血の滴る「自由の女神」の生首を掲げる表紙である。ネット上では、5日頃からこの表紙の写真が飛び交い、議論が沸騰していた。ドナルド・トランプをイスラム国(IS)の斬首のように描いているから、「一国を代表する正当に選挙されたリーダーに対する態度ではない」といった類の批判が主である。だが、この批判は文字通りうわべ(表紙)だけで判断している。同誌は2015年1月7日にパリで起きた『シャルリー・エブド』編集部襲撃事件に際して、編集部全員がこれに連帯する写真を掲げて、言論・出版の自由を擁護する姿勢を明確にしており、国家権力やあらゆる社会的権力に対する批判力は衰えることはない。後述するように、トランプを単なる「一国を代表する正当に選挙されたリーダー」とだけ見ていない点が重要である。ただ、『南ドイツ新聞』は、トランプをISと同置しかねないこの表紙の図柄について、ISともナチス時代のドイツとも異なる、トランプの脅威の特殊性を見誤らせる懸念を表明する(Süddeutsche Zeitung vom 6.2.2017,S.21)。とはいえ、眼前の事実を伝え、読み解くことを競うあまり、権力への批判やチェックを忘れ、浮足だっている日本の大マスコミには忘れられてしまったジャーナリズムの原点がここには息づいている(首相同行の記者たちもスタジオの解説者たちも全社、「岩田明子」化が進む)。

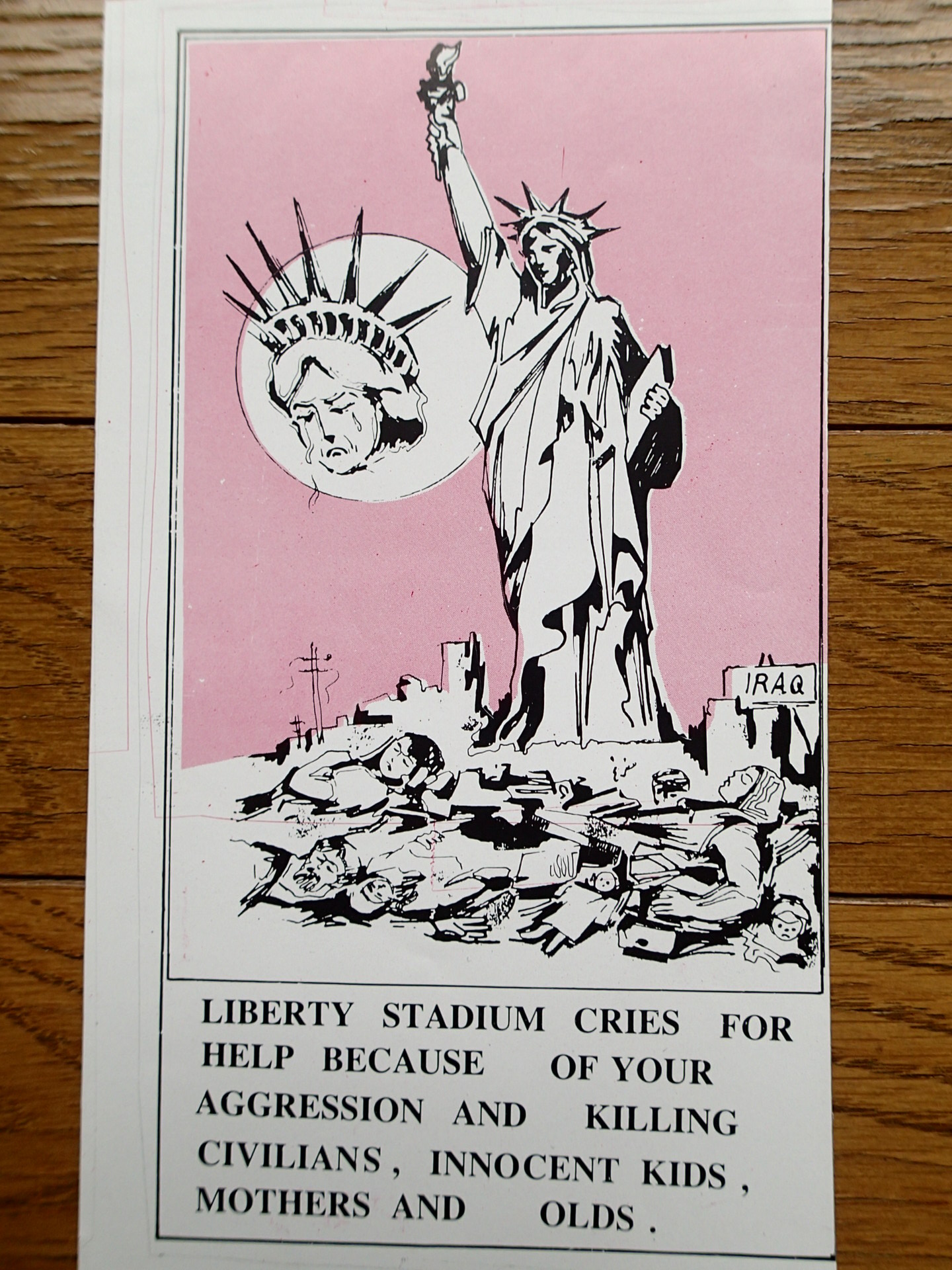

ところで、「自由の女神」を政治的メッセージとして用いた例としては、14年前のイラク戦争時に、フセイン政権側が米軍兵士に向けてまいた「伝単」がある。「伝単」というのは、敵国兵士の士気を下げたり、投降を呼びかけたりするビラのことで、心理戦の手段である。「お前たちの侵略と、市民、無辜の子ども、母親、老人に対する殺戮のため、自由の女神が泣いておるぞ」とある。なお、余談だが、「リバティ・スタジアム」(Liberty Stadium) というのはウェールズにある球技場のことなので、Statue of Liberty(自由の女神)の誤りだろう。

先週の『シュピーゲル』誌が「自由の女神」を斬首する表紙にしたのは確かに異例だが、この号の巻頭論文は、この写真にあるように、「ネロ トランプ――合衆国大統領は危険だ。ドイツは抵抗の準備をしなければならない」という気合の入ったタイトルのものである(Der Spiegel, Nr.6 vom 4.2.2016, S.6)。「トランプは上からのクーデターを追求し、非リベラル民主主義か、さらに悪いものを打ち立てようとしている。彼は権力分立を空洞化しようとし、異なる意見をもつ司法長官代行の首を切り、その「裏切り」を非難している」。首席戦略官・大統領上級顧問のスティーブン・バノンは、国連やEUなどの国際的枠組みを払拭しようとしている。「トランプはそのバノンの意志を執行するか、同じことをやろうとしている」。巻頭論文の結びは、「米国の危険な大統領に抗して」(Gegen Amerikas gefährlichen Präsidenten)である(ネロに例えた以上、トランプもネロのような「終わり方」をすると見ているのだろうか)。

本文の特集は「メフィスト(悪魔)の計画」と題して、トランプが米国を専制国家に改造できるかを軸に、トランプがバノンに従っており、バノンは「米国で最も危険な人物」であることを明らかにしている(S.10-19)。バノンはいう。「レーニンは国家を破壊しようとした。これは私の目標でもある。私はすべてを倒壊させ、エスタブリッシュメント全体を破壊しようとしている」と。その目標には、民主党やメディアだけでなく、共和党も含まれるとされている。バノンは国家安全保障会議(NSC)の常任メンバーに抜擢され、統合参謀本部議長(制服組のトップ)や国家情報長官(全情報機関のトップ)より格上となって影響力を行使する。この特集記事によれば、バノンは「5年から10年の間に、南シナ海で戦争を行うだろう。中国に対して」と予測している。加えて、中東でさらなる戦争があるとバノンは語っている。なお、バノンと「もう一つの右翼」("Alt Right")運動指導者のリチャード・スペンサーとの関係についてはすでに書いた。

『シュピーゲル』誌だけではない。前述の『南ドイツ新聞』の総合面の方は、「ブラックハウス」(Das Schwarze Haus)というタイトルで、いま、誰が真の大統領かと問えば、「トランプの背後にいる不吉な男スティーブン・バノンである」と書いている(Süddeutsche Zeitung vom 6.2.2017, S.3)。ホワイトハウスは乗っ取られた。トランプはツイッターを速射砲のように使い、連日連夜、言葉の砲弾を世界に向かって発射している。いま、その照準は米国の立憲主義そのものに向けられている。トランプ政権が「巨大な歴史反動」として位置づけられる所以である。

トランプが署名した、中東・アフリカ7カ国からの入国を一時禁止する大統領令(Trump's travel ban)をめぐっては、その違憲・違法を主張する複数の訴訟が提起されている。そのなかでも、ワシントン州とミネソタ州が原告となっている訴訟では、大統領令の効果を一時停止する仮制止命令(TRO: Temporary Restraining Order)をめぐって注目すべき判断が出された。2月3日、ワシントン州西部地区の連邦地裁が仮制止命令の訴えを認容したため、大統領令は全国でその執行を一時的に停止された。トランプは4日朝5時12分に、この地裁決定に対して、「法執行を実質的にわが国から奪う、このいわゆる裁判官(so-called judge)の意見は馬鹿げたものであり、覆されるだろう」とツイッターでつぶやいた。同じ4日の12時44分には、「裁判官が安全保障のための入国禁止を止めることができ、悪意を持った人を含め、誰でも米国に入国できるようになるとは、どうなっているのか」とも。

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年2月4日

歴代の大統領だけでなく、他のどんな政治家たちも、米国では裁判所の判断、とりわけ合衆国最高裁の判断は尊重する(少なくともそのそぶりは見せる)。だが、トランプのツイートには、自分と異なる意見のものに対するむきだしの敵意しかない。自分の気に入らない判決はすべて裁判官を自称する人の個人的意見に過ぎないとでもいうのだろうか。この裁判官を任命したのは共和党のブッシュ大統領である。トランプはそれを「いわゆる裁判官(so-called judge)と書いて、その正当性を認めないかのようである。あちこちで訴訟が起きて、連邦政府が敗訴するようなときは、いちいち「いわゆる裁判官」とツイートするのだろうか。これは米国の司法制度に対する挑戦であり、立憲主義の核心である権力分立原則の公然たる否定である。

トランプが「(地裁決定は)覆されるだろう」と自信たっぷりにツイートした5日後の2月9日、カリフォルニア州にある連邦第9巡回区控訴裁判所は3人の裁判官の全員一致で、地裁決定を支持する決定を出した。この連邦控訴裁の判断は、3日に連邦地裁が出した仮制止命令の停止を求める大統領側の申立を否定したもので、大統領令の違憲・違法が確定したというわけではない。もっとも、地裁も控訴裁も、大統領令の条項は違憲・違法の疑いが強く、本案での大統領側の勝訴の見込みが薄いことを前提に判断をしていることは間違いないだろう。

トランプは2月10日朝5時15分に、「法戦(Lawfare)だ」として、連邦控訴裁判所の3人の裁判官に対して、「恥ずべき決定(disgraceful decision) ! 」と叫んでいる。2年前の「「つぶやき民主主義」の陥穽」でも書いたように、ツイッターは「本音丸出しの荒れた言葉で、ことさらに問題を単純化して発信するため、その人の思考や意見が十分に展開されない段階で、140字に対して瞬間的な反応・反発が引き起こされ、それが連鎖していく」という側面は否定できない。トランプの場合は、「確信犯」的にあえてそれをやっている節がある。ブラフ(こけおどしの威嚇)である。米国の統治の仕組み、とりわけ権力分立原則に対する理解が不十分なのではなく、あえてそれを承知の上でやっているのではないか。合衆国憲法は、「チェック・アンド・バランス(抑制と均衡)」の仕組みを作り上げ、世界各国の憲法に継受されていった。その米国で、立憲主義に公然と敵対する大統領が誕生したのは何とも皮肉である。

ハーバード大学教授で憲法学者のローレンス・トライブは、「少なくとも過去1世紀半でこのような(発言の)前例は思い出せない」と述べ、トランプの発言は「司法の独立を尊重していないことを示しており、・・・米国の将来にとって良くない兆候だといえる」と述べている(『毎日新聞』2月6日付)。

控訴審で破れたトランプは、連邦最高裁に上訴できるが、ここで勝つ見込みは少ない。表面的に言えば、9人の裁判官のうち、4人は民主党の大統領に指名され、4人は共和党の大統領に指名されている。9人目について、このほどトランプはニール・ゴーサッチ連邦控訴裁判事を指名したが、まだ議会承認が行われていない。4対4となった場合、控訴裁判所の判断が最終となる。しかも、ゴーサッチ自身が、トランプの裁判官攻撃に対して「失望した」と語ったというから(『東京新聞』2月9日付夕刊)、かりにゴーサッチが連邦最高裁入りしたからといって、今後、トランプ政権有利の判断が5対4で簡単に出るという保証はない。と、ここまで書いてきて、2月11日、トランプ政権は、入国禁止の大統領令に関して、連邦最高裁に上訴することを断念した。

トランプは思わぬ「敵」に難渋している。それは合衆国憲法とそれによって運用されてきた米国の立憲主義のプラクティス(実践)そのものである。同じように、自国の憲法に対してきわめて敵対的な態度をとっているのが安倍晋三である。この人物はいま首相をやっているが、トランプ同様、憲法に対する知識や知見は歴代首相のなかで最も怪しく、その「無知の無知」の突破力によって、集団的自衛権行使の合憲化に突き進んだことについて、メディアはほとんど触れなくなった。最近では、「将来の首相候補との声も」(『読売新聞』2016年8月4日付「閣僚の横顔」)と持ち上げられていた防衛大臣が、「9条違反になるから「戦闘」とは言わない」という趣旨の本末転倒した答弁をして、まだ首がつながっている。この安倍とトランプに共通するところは、「立憲主義」への嫌悪と憎悪、苛立ちとムカつきである。

安倍晋三は憲法尊重擁護義務(憲法99条)を課せられている首相であるにもかかわらず、日本国憲法のことを「みっともない憲法ですよ」と言ってのけた。憲法軽視や憲法無視の首相はこれまでにもいたが、憲法蔑視の首相は初めてである。その安倍首相が2月10日にトランプと首脳会談を行った。翌日にはフロリダ州にあるトランプの別荘に2泊(!)して、ゴルフをやるという。宮澤賢治「雨ニモマケズ」流に表現すれば、こうなる。「東でトランプが呼べば、トランプタワーの58階まで駆け上ってご機嫌をとり、西でエルドアン〔トルコ大統領〕が呼べば、行って「他国の人権状況についてコメントする立場にない」といってひたすら原発売り込みのトップセールスをやり、南でドゥテルテ〔フィリピン大統領〕が呼べば、国際人権団体からの非難もなんのその、「なかなかいい人物だ」と1兆円規模の経済協力を約束し、北でプーチンが呼べば、自分の土地〔北方領土〕を差し出し、3000億円の約束をする。こういう首相に私はなりたい?」

プーチンとの「媚態外交」をやって顰蹙をかったばかりの安倍首相が、あたふたとワシントンに「朝貢外交」にでかけて、「ゴルフ三昧」とは。各国のメディアがこれをどう報じるか。イギリスでは、多くの人々がトランプの人権無視の大統領令に抗議の意を表明し、メイ首相がトランプに手をとられてエスコートされただけでも、これに対する批判や反対デモが起きた。安倍首相の場合はハグとゴルフである。16年前の「直言」で、日米関係を漫画『ドラえもん』から、「ジャイアンとスネ夫の関係」に例えたことがある。トランプ・安倍関係にこの例えは適切ではないかもしれない。安倍はもはや「スネ夫」ですらない。ジャーナリストを暗殺するプーチンと、ジャーナリストを攻撃するトランプ、電波停止で脅してメディアを統制する安倍。トランプとプーチンにすり寄って、「日独伊三国同盟」のような関係を狙っているのではないか。「ともに血を流す関係」の構築に向けて。世界に立憲主義のモデルを示し続けてきた米国でそれに公然と敵対する政権が生まれ、そのトップと、自国憲法のことを「みっともない憲法」とよぶ首相とのまさに「非立憲のツーショット」が、トランプ別荘内のゴルフ場から全世界に映像として流れ、日本のメディアは歯が浮くような言葉でこれを讃えるのだろう。

それにしても、トランプ政権は、安倍政権の「価値観外交」がいうところの、「自由、民主主義、基本的人権等の普遍的価値」を共有しているとはとうてい思えないのだが、今回の日米首脳会談やその後の声明などに、自由や平等などの価値に対する言及が意識的に回避されていると感じるのは私だけだろうか。

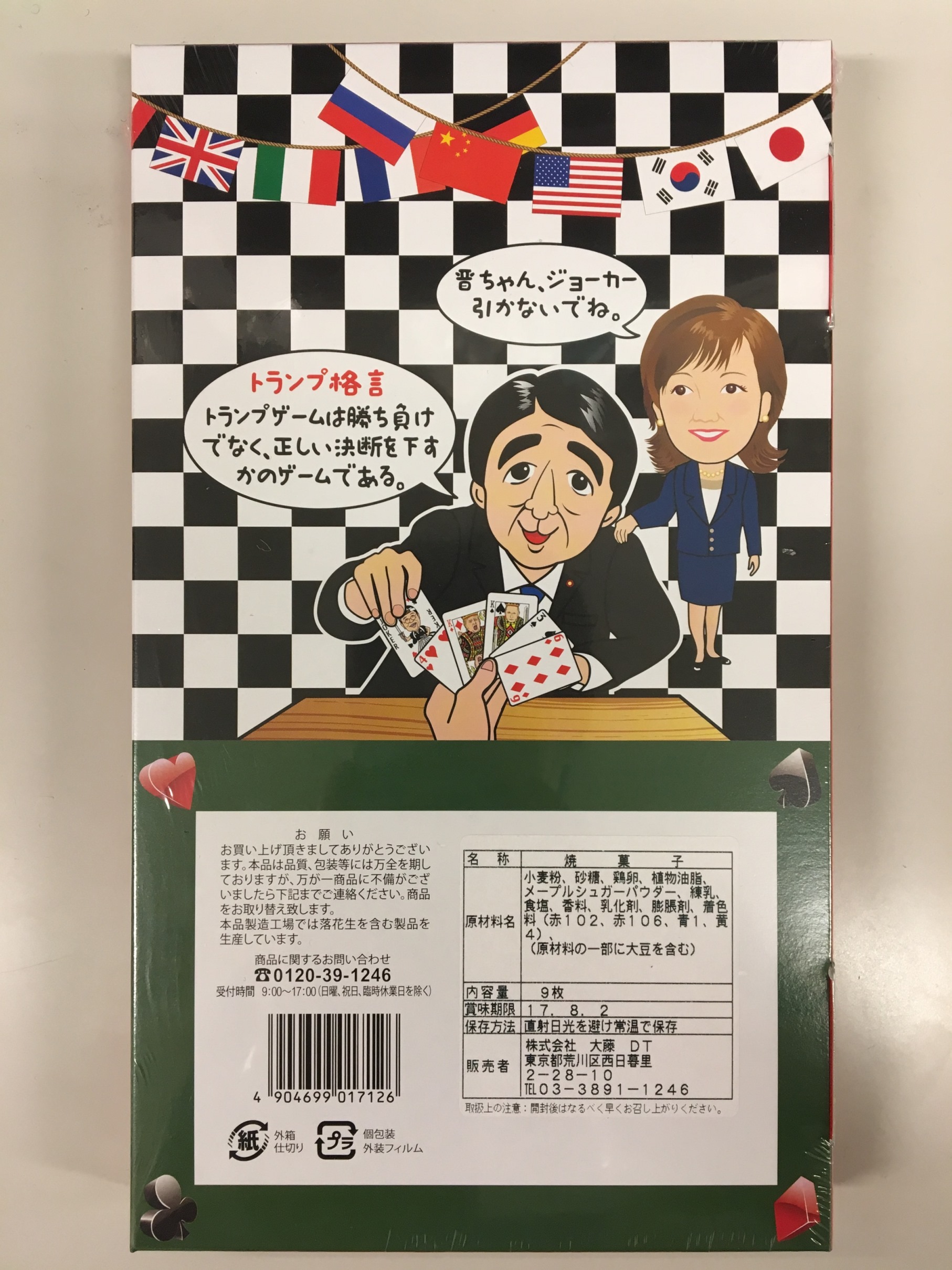

《付記》冒頭の写真は、先週、国会見学者用の売店で売られていた「晋ちゃんラッキートランプせんべい(メープル味)」の箱である。3年前は「ねじれ解消餅」だった。このトランプせんべいの箱の裏は下記である。昭恵夫人の言葉がリアルではないか。