トランプ政権は予想通り、いや予想以上のテンポと、硬軟取り混ぜた唐突な手法で世界中を振り回している。安倍首相は2月10日にトランプのもとに再度駆け付け、「日米ゴルフ会談」を行った。ここに「迎合、忖度、思考停止の『同盟』」は極まれり、であるが、これはまた別の機会に論ずることにしよう。

さて今回は、入試・学年末の繁忙期のため、ストックした「雑談」シリーズをアップする。日本も世界も次々に大事件が起きているので、ずっと「雑談」シリーズをアップしにくい状況が続いた。ドイツでの「生活編」で「雑談」を何本か書いていたが、帰国の数週間前に新種のコンピューター・ウィルスにやられ、昨年の半年分の原稿がすべて読めなくなってしまった。「音楽よもやま話」として、ドイツで聴いたコンサートのことを綴ったものも含まれている。これを復元することがまだできないので、当時の手帳やパンフレット類などを使って記憶を再現した。なお、「雑談」シリーズの「ドイツでの生活(1)」はトイレの話である。これだけで終わってしまうのもさみしいので、今回、異例だが、「ドイツでの生活(2-完)」と同時に「音楽よもやま話(22)」としてアップすることにしたい(前回の「音楽よもやま話(21)」は2015年11月30日である)。個人的な「音楽遍歴」のメモランダムのようなものなので、音楽に関心のない読者は、今回はパスしていただいてけっこうです。

私が住んでいたボンのバート・ゴーデスベルク(Bad-Godesberg) の自宅から歩いて5、6分のところにプロテスタント教会の講堂(Historischer Gemeindesaal der Erlöser-Kirchengemeinde)があって、そこでよく室内楽のコンサートが開かれていた。情報は地元紙のGeneral-Anzeiger紙の催し物欄である。政治や法律、社会、経済、評論などの記事を一通り切り抜くと、地元情報をザッと見る。毎日、その日のコンサートが載っている。滞在中、これを随分活用した。

4月4日の新聞行事欄に「20世紀のロマンティク――歴史はいかに音楽に影響を与えたか」という理屈っぽいタイトルが出ていたので、歩いて行ってみることにした。滞在を開始してから最初のコンサートである。曲目はモーツァルトのヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲ト長調K.423、ショスタコーヴィッチのヴィオラソナタ作品147、ヴァイオリンソナタ作品134、シューマンの「おとぎ話」作品132だった。演奏はリトアニアのヴィオラ奏者が技術的にかなり高かった。パンフレットには「抑圧からの自由」がコンセプトだとある。モーツァルトは素直に聴けたが、ショスタコーヴィッチの2曲がきつかった。演奏は技術的には高いのだが、曲そのものが入ってこない。休憩の時間に、この3人の作曲家がなぜ「抑圧からの自由」なのか疑問に思ったので、主催者の男性に質問してみた。いわく。「モーツァルトはパトロンがいて財政的抑圧があった。ショスタコーヴィッチは文字通りのスターリンの抑圧体制、そしてシューマンは、ライン川での自殺未遂も起こす精神的抑圧があった」と。こじつけのようにも思えたが、「なるほど、そういう共通性があるのですね」と私が言うと、主催者の男性はえらく喜んでいた。休憩後、シューマンの演奏が始まると、前の列の夫婦連れが見つめ合ってニッコリ微笑むなど、ショスタコ続きで張りつめていた会場にホッとした空気が流れた。ボンは「シューマンの家」があって、ベートーヴェンと並んで「地元の作曲家」という意識が強い。ショスタコは1曲でよかったな、と妻と話しながら帰宅した。でも、目と鼻の先にこういう場所がある。これは幸先のよいドイツ生活のスタートとなった、と手帳に書き込んだ。

4月10日昼。同じ区のなかにあるムッフェンドルフ(Muffendorf)にある「小べートーヴェンホール」(Kleine Beethovenhalle)で開かれた、ヘリベルト・バイセル(Heribert Beissel)指揮のボン弦楽合奏団(Chur Cölnisches Kammerorchester Bonn)のコンサートに歩いて行った。これも新聞の行事欄で見つけて当日券の飛び込みだった。ヘンデルの合奏協奏曲ト長調、モーツァルトのディヴェルティメントハ長調、ヨーゼフ・スークの「弦楽のためのセレナーデ」変ホ長調だった。アットホームなホールで、室内楽には快適だった。指揮者が挨拶のなかで、ハンス・ディートリヒ・ゲンシャー元外相の国葬にも参加するといったので注目していると、4月17日昼12時から、ボンの旧連邦議会議事堂で行われた元外相の国葬でほんとうに演奏していたので驚いた。英国のEU離脱の直後に書いた直言「「政治家の資質」を問う―『職業としての政治』再読」の下の方にスクロールしていくと、この時の葬儀の写真が出ている。

国葬が行われた日の夜、ボンのルター教会、国葬で演奏した指揮者のバイセルが、今度はボンの合唱団(Chur Cölnischer Chor Bonn)とフォーレとドヴォルザークの「レクイエム」を演奏した。U-Bahn(地下鉄)で15分のところなので、同時期に在外研究をしていた伊藤守教授(早大教育学部)を誘って聴きにいった。フォーレの「レクイエム」は私の「こだわりの曲」の一つなので、バリトンソロに難があったものの、教会のなかで聴いたこともあって、この日の手帳には「天にのぼる気持ち」とある。

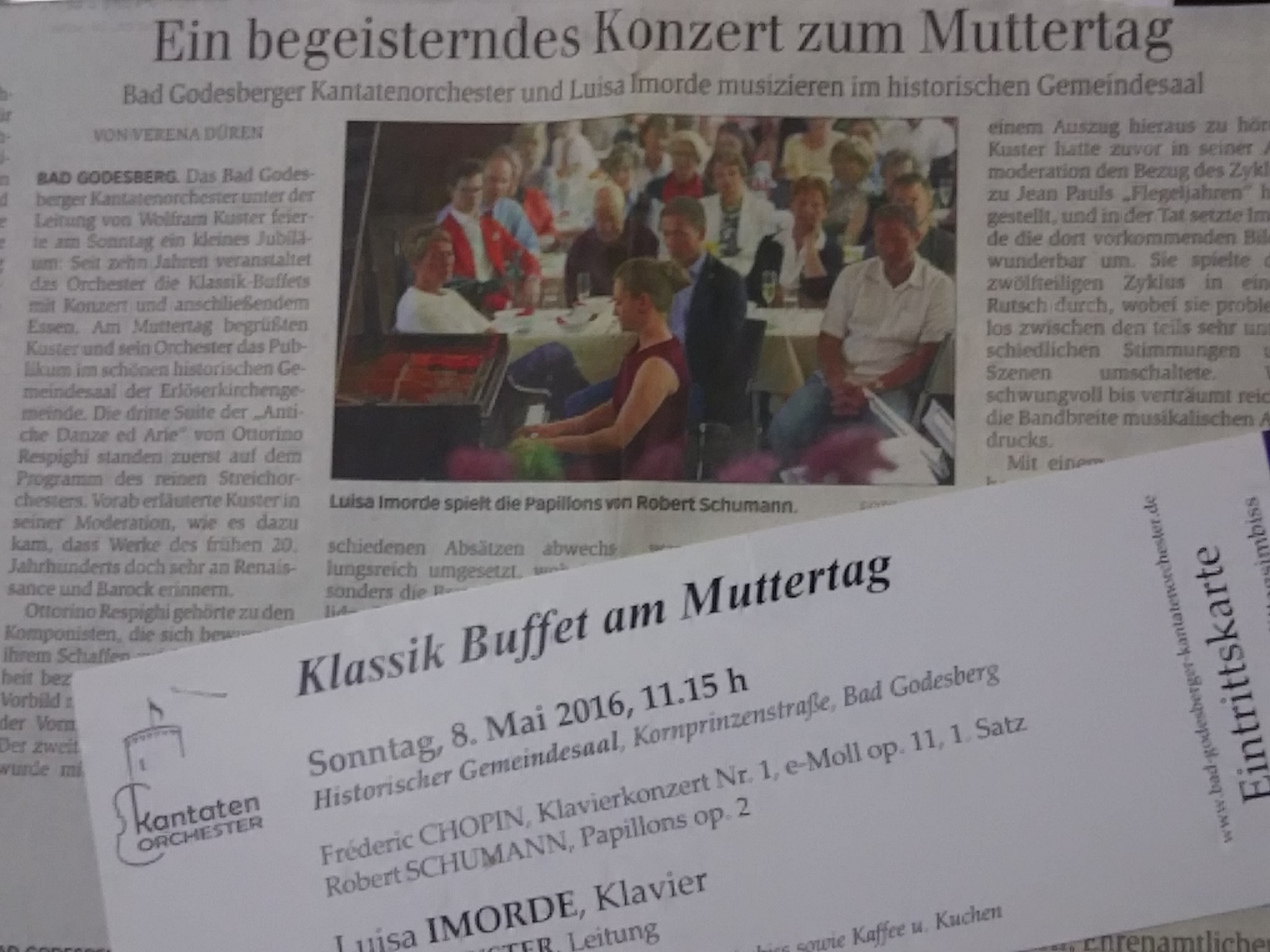

5月8日、ドイツの「敗戦記念日」の午前11時15分から、前述した近所の教会講堂でショパンのピアノ協奏曲の演奏会に参加した。食事付きとは知らずに行って、食事抜きの安いチケットを買った。地元紙が演奏会の評を写真付きで出していたが、演奏者も平服、聴衆も普段着である。この写真の数列後ろに私たちもいた。何ともアットホームな演奏会で、ショパンの協奏曲も、バックが地元の弦楽合奏団で、木管パートを弦楽器に代用させていた。練習不足だろうか、オーケストラパートが不揃いのため、ソリストが微笑しながら合わせていた。何ともご愛敬だった。同じ日の夜、ライン対岸Beuel の聖ヨーゼフ教会のオルガンコンサートにも参加した。教会のパイプオルガンなので期待して出かけたが、プログラムがオール現代曲だったため、私には時間の過ぎるのが長く感じられた。

6月14日はシューマン祭(Bonner Schumannfest、 6月8~19日)の企画で、ヴァイオリンとピアノの演奏会に参加した。ボンはシューマンに縁がある。ヴァイオリンソナタ第2番ニ短調などを聴いたが、ほとんど印象に残っていない。ヴァイオリン奏者の弦が切れて、途中で不意の休憩があったことだけは覚えている。手帳には「ちょっと疲れて帰る」とだけある。

さて、二度にわたり計1年6カ月住んだボンでは、たいていの教会でオルガンコンサートやロ短調ミサなどの演奏会があって、気が向けば参加していた。今回ラッキーだったのは、ドイツ各地をまわっているときに、たまたま訪れた教会で、オルガニストが練習のために演奏しているところに遭遇することが何度もあったことである。ザクセン州のライプチッヒにある聖トーマス教会では、バッハの「G線上のアリア」が突然聞こえてきた(8月3日)。これもオルガニストがその夜のコンサートのための練習をしていたのだ。その日のうちに他に移動する予定だったためコンサートには出られなかったが、無料で1曲聴かせていただいたことになる。

特に印象的だったのは、ハイデルベルクのイェズイーテン教会を訪れた時のこと(8月6日)。バッハの「トッカータとフーガニ短調」を最初から最後まで演奏してくれた。観光客は私と妻以外にはいなかった。この曲は教会の残響のなかで聴くと心が透明になる。何とも至福の瞬間だった。

ラインラント=プファルツ州の州都マインツの聖シュテファン教会を訪れたときはすごかった(8月31日)。シャガールのステンドグラスでオルガンがブルーに浮き上がっていた。バッハのカンタータ147番「主よ、人の望みの喜びよ」がちょうど始まったところだった。3、4曲立て続けに演奏していた。観光客が何組もいたが、みんな椅子に座ってじっと聴いていた。

こうして、ドイツ滞在中は地元の教会や周辺の室内楽のコンサートによく参加していた。ケルンの手前にあるブリュール(Brühl)のアウグストゥスブルク城での「城コンサート」にも2度参加した。7月3日はリコーダー(Blockflöte)とチェンバロの演奏で、ヴィヴァルディ「ソナタ・ホ短調」やバッハ「前奏曲とフーガ・ロ短調」などを聴いた。近所の教会のリコーダー・アンサンブルに参加している妻の要望で、リコーダー演奏会を探していて偶然見つけたものだ。ブリュールは世界遺産に登録されていて、アウグストゥスブルク城はさすがに見事だった。ただ、城内の謁見の間のようなところで開かれる演奏会のため、階段や柱の関係で、「演奏者が見えない席」がけっこうあった。だから、1曲終わるたびに、聴衆は「いい席」を求めて移動していく。私も便乗して、演奏者の姿を少し見ることができた。いい席に座った妻は満足だったようだ。2度目は8月19日、伊藤守氏(早大教授)も誘って3人で聴いた。ハイドンのパリ交響曲のシリーズ2曲と、モーツァルトのピアノ協奏曲第14番だった。これは大きな柱の後ろになったので、音だけ楽しんだ。

8月4日にテューリンゲン州ヴァイマルに滞在して、ヴァイマル憲法(1919年)が制定された劇場を再訪した際、その夜、Jiddisch サマーコンサートに参加した。聴衆はお仲間という感じで、ちょっと長居しにくい雰囲気があったので外に出た。最も短いコンサート参加になった。

9月10日・11日にはボン・ベートーヴェン音楽祭(Beethovenfest Bonn)の開幕に参加した。ボンの街中のあちこちで、学生や子どもたち、いろいろな人々が演奏している。まさに路上コンサートである。近所の住人からすすめられて参加した。市内の各学校のオーケストラがボン市中心部の舞台で演奏している。ちょっと路地に入っても、室内学のミニコンサートが屋外で行われている。何とも楽しい風景である。こうしてボンでの半年の生活を終え、12日に日本に向けてフランクフルトから飛び立った。

滞在中、本格的なオーケストラのコンサートにもかなり通った。何年分を半年で聴いてしまったことになる。私の人生で3度目の在外研究であり、大学教員として長期滞在はもうないので、これは「一生に一度の体験」をさせてもらった。何よりチケット代が日本よりも安い。あのウィーンフィルですら、後方席なら25ユーロ(3000円)で聴ける。

今回の滞在で最初のオーケストラ体験は、2016年6月5日のボン・ベートーヴェン管弦楽団の演奏会だった。指揮者はステファン・ブルーニエ。私にはまったく未知の人だった。ベートーヴェンの三重協奏曲ハ長調と交響曲第7番イ長調。前者は、ソリストの自己主張がきつすぎて(特にピアノ)、とにかくまとまりが悪かった。後者はもうこれ以上はないというくらいに力で押し切る演奏だった。もともとこのオーケストラは好きではなく、18年前にボンに1年滞在した時も、リピーターにはならなかった(「直言」に酷評が残っている)。一つにはホールの問題が大きい。ベートーヴェンハレ(Beethovenhalle)というホールは、旧首都時代、アデナウアー首相が関わったものなのだが、いかんせん年季がいっている。また、構造的にも問題がある。今回も音響効果は最低だった。平場に座席がダーッとあって、オーケストラの音が上に抜けていき、聴衆の耳にしみ込こんでこないのである。

ところで、滞在中の2016年6月は、おそらく「一生で一回限りの贅沢」を楽しんだ月になるだろう。ベルリンに取材に行った4日間は、夜はコンサートという日程を組んだ。まず6月8日はベルリンのフィルハーモニーにある小ホール(Kammermusiksaal)で、ブラームスの室内楽曲を聴いた。大ホールがサイモン・ラトル指揮のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団だったが、チケットが完売で入れない。そこで、同じフィルハーモニーのなかで室内楽を聴くことにしたのだ。ところが、行ってみて驚いた。信じられないことだが、聴衆がいないのである。天下のベルリン・フィルハーモニーの小ホールなのに、2割ほどの入り。安いチケットを買ったのだが、会場係に1階のS席に座るようにすすめられ、席を移動した。ブラームスのチェロソナタ第1番ホ短調、ピアノ三重奏曲第2番ハ長調、ピアノ四重奏曲第2番イ長調の3曲。演奏はそれなりに力が入っていたが、なぜか、聴衆の少なくない人たちが演奏者の知り合いらしく、1曲終わるごとに同窓会的な交流が行われていた。音楽大学の関係者だったのかもしれない。超一流のホールでのコンサートだったが、「奇妙な世界」に迷い込んだようだった。

6月10日、旧東ベルリンの中心、コンツェルトハウスで、ここを本拠地とするベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団の演奏会に参加した。ここは旧シャウシュピールハウスといって、1991年のベルリン在外研究時にしばしば訪れ、旧ベルリン交響楽団など5つのオーケストラを聴いた思い出の場所である。4分の1世紀以上も昔のことで、周辺の風景も様変わりしていた。指揮者はドミトリー・キタエンコというロシア人。ムソルグスキーの組曲「展覧会の絵」がメインだった。華やかで賑々しい、やや打楽器多用気味の演奏だったが、それ以上の印象はない。26年前のベルリン在外研究中に1000円未満で聴けたベルリン・シュターツカペレ(SKB)のふくらみのある音が好きだったが、昨年2月16日に日本のサントリーホールで聴いたダニエル・バレンボイム指揮のベルリン・シュターツカペレのブルックナー交響曲第7番ホ長調は、ちょっとがっかりした。連続演奏会の疲れで指揮者が柵に寄り掛かって指揮をするなどの緩みが目立った(LB最前列右端席から指揮者がよく見えた! )。やや強引な効果狙いの組み立て、例えば、第4楽章の異様に長い全休止(GP)には違和感があった。

さて、6月11日、ベルリンのテーゲル空港からデュッセルドルフ空港まで国内便で飛び、そのままケルンのコンサートホール「フィルハーモニー」に向かった。かなり無理な日程だが、その夜、ヤニック・ネゼ=セガン(Yannick Nézet-Séguin)指揮のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、ブルックナーの交響曲第9番ニ短調を聴くことになっていた。ちょうどサッカーのヨーロッパ選手権が開かれていた時で、その日はちょうどアルバニア戦で、駅前で国旗を体に巻き付けたフーリガン風の連中が騒いでいてヒヤリとした。

冒頭の写真がケルンのフィルハーモニーである。現代的なつくりだが、座席の間が狭く、奥に座る人が来ると全員が立ち上がって通さなければならない。ベルリンのフィルハーモニーの小ホールもかなり安手だった。日本のコンサートホールはどんな地方にいってもいかにきれいで、機能的かを改めて感じた。

指揮者のネゼ=セガンはカナダ生まれのフランス人ということだが、私には縁がなかった。この人の棒の動きは私には目障りだったので、じっと目をつぶって聴いた。さすがにウィーンフィルの弦はとろけるような味わいがある。木管もそれぞれ奥深い響き。金管もベルリンのオケのようなパワーではなく、フォルテシモであっても渋くてほっこりとした深みがある。驚いたのは、コンサートマスターのライナー・キュッヒルの動きだ。まるで指揮者とは別の意志がオーケストラに流れているかのようだった。9月1日で定年退職となるため、これが最後の外国公演の旅だとあとで知った。とにかくキュッヒルが目立ち、顔を真っ赤にして全力投球だった。第3楽章では、彼のソロのように、特段に大きく、しかも通常ならありえない、カデンツアのような幅で聞こえた。指揮者は別の方を向いていて、その瞬間オーケストラ全体がキュッヒルの方に笑顔を送ったように感じた。ブルックナーの音の重ね方、宇宙的な空間のつくり方とは別の、きわめて現代的な解釈に対して、あえてその指示に逆らうような古風な演奏を墨守するウィーンフィルらしい演奏だった。ブルックナーから宗教性や神秘性を抜き去り、パワフルで華やかに演奏する若手指揮者が多いなか、この演奏は随所でオケが反逆したように感じた。

ボンの自宅にもどると、しばらくケルン通いが続いた。ボンのバート・ゴーデスベルクから都市近郊電車に乗って50分ほどでケルンに着く。6月17日、ここを拠点とするケルン放送交響楽団(WDR交響楽団)のコンサートに参加した。指揮者はフィンランドのユッカ=ペッカ・サラステ。チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲ニ長調。独奏はフランク・ペーター・ツィンマーマン。メインはシベリウスの交響曲第6番ニ短調と第7番ハ長調である。チャイコフスキーでは、ツィンマーマンのすごいテクニックに舌をまいた。アンコールに出てきて、これでもかとばかり技術力とパワーを誇示していた。休憩後、びっくりした。指揮者を正面に見る安い2階席にいたのだが、そこから見ると、S席にあたる1階の20人くらいがゴソッといなくなっていたのである。メインディッシュが始まる前に帰ってしまう聴衆。そういえば、ウィーンフィルの演奏のときも感じたが、聴衆には身なりのととのった高齢者が多い。曲の途中で帰る老夫婦もいる。杖をついて、ゆっくりと階段をのぼっていく。演奏者からもよく見えるだろうに。日本のコンサートではありえない光景だ。いつまでもおしゃべりを続ける。暗くなって指揮者がきてもしゃべっている人がいるのは驚きだ。これはどこのコンサートでも感じたことだ。ケルン放送交響楽団の演奏は日本でも聴いたことがあるが、日本の聴衆はほんとうにマナーがいいと思った。というより、あまりに高額なチケットを買って入るので、真剣にならざるを得ないのだろう。本拠地の聴衆は何と行儀の悪いことか。ちなみに、フィンランドの指揮者によるシベリウス2曲は、とてもよかったというには距離がある。

その2日後の6月19日、またケルンに向かった。今度は同じフィルハーモニーホールで、ベルナルト・ハイティンク指揮のバイエルン放送交響楽団の演奏で、マーラーの交響曲第3番ニ短調。アルトソロ、ケルンドーム合唱団、バイエルン放送合唱団を加え、全6楽章、100分を超える大曲に付き合った。実は昨年ハイティンク指揮のロンドン交響楽団でブルックナー交響曲第7番ホ長調、をミューザ川崎シンフォニーホールで聴いた(その感想は「直言」雑談参照)。第1楽章が終わると、コントラバスチューバ奏者が、大楽器を抱えて、一番右のトロンボーンの席から、左の端のワーグナーチューバの横に移動した。第2楽章は金管の複層音響の見せ場が多いので、効果を狙ったのだろう。こうした操作を目撃したのは初めてだった。ハイティンクについては、26年前のベルリン滞在中にヴァイマル・シュターツカペレの演奏会で聴いたことがあるが、いつも可もなく不可もなくという印象で、ぶれない職人気質を感じる指揮者だったが、今回のマーラーはすばらしい演奏だった。第6楽章の滔々たる音の流れと自然な盛り上がりには感動した。ここ何十年もないことだが、「ブラボー」と叫んでいた。ハイティンクの指揮に初めて脱帽した。87歳の高齢になって、その良さを知ったということか(直言「2人の超高齢指揮者」)。

その3日後の6月22日。今度はドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏会に行った。マーラーの交響曲第1番ニ長調。これは予定していなかったのだが、マーラーの大ファンという伊藤守氏が是非とも行きたいというのでお付き合いすることにしたものだ。ボン大学の講師の方も参加した。当日、ホールで待っているときに、ベートーヴェンの交響曲第3番変ホ長調「英雄」(エロイカ)とセットであることを知った。これには驚いた。ドイツの演奏会は20時スタートだ。大きな交響曲を2曲というのは、ビーフステーキを食べるためにテーブルについたら、前菜にカツ丼が出てきたようなものだ。何ともすごい組み合わせである。

一昨年2月24日、サントリーホールで、クリスティアン・ティーレマン指揮のドレスデン・シュターツカペレ(SKD)の演奏でブルックナーの交響曲第9番ニ短調を聴いたことがある。1548年創設のドイツ屈指の名門で、気品があって厚みのある超一流の音だが、私のなかでドレスデンフィルの方は「2軍」意識があった。だが、実際に生で聴くとやはりすごいオーケストラではある。1870年創立の伝統の音は渋みがあっていい。このコンビは、今年7月に来日公演をするそうで、そのチラシには「伝統と革新!新時代の名コンビ 古き良き「独逸の音」に新鮮な閃きを加える俊英」とあった。

ただ、この日の演奏会で一番びっくりしたのは、ベートーヴェンのエロイカをまるで序曲のように軽く、すばやく演奏したことだ。軽快という度をはるかに超えていた。重厚なエロイカはこれ一曲で「おなかいっぱい」の満腹感を与えられるのに、この演奏ではトコロテンのようにアッという間に聴衆の胃の中に流し込んでしまった。続くマーラーの1番は、キラキラした光沢重視のこの指揮者には合っているようで、それなりの演奏だった。でも、「エロイカ」のトコロテンのあとにやや中途半端な量と味のお好み焼きを食べさせられたようで、聴衆の盛り上がりは小さかった。終了は22時30分近く。ケルン駅まで伊藤氏と演奏批評をしながら歩いた。フィルハーモニーのすぐ横にはケルン大聖堂そびえ立つ。コウモリが塔の頂点のところを旋回している。不思議な光景だった。

一生に一度の贅沢。1カ月の間にボン・ベートーヴェン管弦楽団、ベルリンコンツェルトハウス管弦楽団、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団、ケルン放送交響楽団、バイエルン放送交響楽団、ドレスデンフィルハーモニー管弦楽団という6つのオーケストラのコンサートに参加したのだ。私にとって、空前絶後の体験となるだろう。7月前半は学問の世界にもどり、ボン大学の学生たちとカールスルーエの連邦憲法裁判所の見学、ボン大学主催の市民向け講演会など、学術的な活動を行った。中盤にはフランスのヴェルダンとルクセンブルクの旅、そして後半はロシアのモスクワとヴォルゴグラード(旧スターリングラード)に行った。第1次世界大戦のヴェルダン戦100周年や独ソ戦の開戦75周年ということで、戦争に関係するところを中心にまわった。

7月21日夜、モスクワのロシア青年劇場(ラムト) でバレエ「ロメオとジュリエット」を鑑賞した。モスクワ市内観光も妻の要望を入れたが、ここでバレエ鑑賞は最も喜ばれた。私個人は、バレエ系は好みでないのだが、これに付き合った。ボリショイ劇場は満席だったので、青年劇場の方に行ったわけだが、劇場内が狭い、暑い、施設が古いということで、社会主義時代の空気と雰囲気を十二分に残していた。バレエの内容については触れないでおこう。舞台下のオーケストラピットの造作がよくないらしく、金管楽器のこもった音であがってくるのが難だった。

ドイツを離れる3日前の9月9日、滞在中の最後のコンサートのためにケルンまで行った。演奏はケルン放送交響楽団。指揮者はシベリウスを振ったユッカ=ペッカ・サラステである。これを選んだ理由は、ブルックナー交響曲第5番変ロ長調だったから。かつて早稲フィルの第5番の演奏で興奮したことがあるが、それとは比較にならないくらい高度な技術と芸術性をもっているはずのケルンの一流オケを使って、ここまでつまらないブルックナーを聴かされるとは思わなかった。この曲の大伽藍のような壮大な建築構造物性も見えなければ、細部に宿るブルックナー的響きも最後まで聞こえなかった。

というわけで、半年でたくさんの音楽との出会いがあった。一流オーケストラよりも、人々の顔が見える生活の場での音楽が懐かしい。