あまりの急な展開に驚いている。私は『相棒』シリーズはテレビでみていたし、劇場版も家族と二度ほどみたことがある。中学生の頃、『ウルトラQ』は好きだったが、それが終了した直後に、“シュワッチ!”と登場した『ウルトラマン』については、正直あまり熱を入れてみなかった。私は「怪獣」や「宇宙人」が出てくるまでの経過や背景、周辺の「謎」が好きで、『ウルトラマン』のように正義のヒーローと怪獣とのたたかいに重点を置いたものはあまり好まなかった。でも、『ウルトラマン』には見えざるメッセージがあったのだ(対談参照)。ウルトラシリーズは、単なる勧善懲悪ものではなく、何が本当の「正義」なのか、「正義」の実践者であるウルトラマン自身、悩む場面が入っているという。子どもの番組であっても、いや、そうだからこそ、「正義」の問題の悩ましさに正面から取り組んでいる。これこそが、ウルトラシリーズの神髄であり、特に太田氏の脚本はそれを見事に表現している。私はそれに気づかないできた。そして、このたび、縁があって、その『ウルトラマン』(平成版)と『相棒』の脚本を書いておられる太田愛さんと対談することになった。

きっかけは2月24日に届いた阪口正二郎さん(一橋大学教授)からのメールだった。「お知らせ」という件名で、おそらく彼がいま全国憲法研究会事務局長をやっているので、その関係の事務的用件だろうと思って読むとまったく違っていた。そこに、「…太田愛さんという私の好きな作家が今月〔2月〕18日に角川書店から上梓した3冊目の『天上の葦』という上下2冊の小説の末尾に、「特に15章における防空法と疎開の記述については、早稲田大学法学学術院教授の水島朝穂氏の著作から多大なる示唆をいただきました」との記述が付されております。…太田さんは、脚本家として有名で、たぶん現在劇場公開中の『相棒』も彼女の脚本だと思います。」とあった。

太田さんのことは存じあげなかったが、翌週大学に行くと、研究室宛にその太田さんから『天上の葦』が届いていた。手書きの丁寧なお手紙がはさんであり、阪口さんのメールにあった謝辞の経緯が書かれていた。『天上の葦』は楽しみにとっておき、早速、太田さんの著書すべてを購入して、第1作『犯罪者』から読み始めた。その週末には映画館で『相棒・劇場版Ⅳ』をみた。その感想などを岩波書店の『世界』編集長の清宮美稚子さんにメールすると、すぐに6月号での「対談」が決まったのである。阪口さんのメールから1カ月あまりで雑誌対談までいくという超スピードだった。

岩波書店『世界』編集部の許可を得て、書店に7月号が並ぶというこのタイミングで、6月号の対談の全文を今回の「直言」で公表させてもらうことにした。お読みいただければわかるが、森友学園問題から加計学園問題、さらには「お友だちジャーナリスト」の準強姦事件のもみけし疑惑問題と、「介入と忖度」の現実の方はさらに先に進んでいる。権力の介入とメディアの忖度。これが行くところまで行ったのが戦前の日本だった。太田さんは『天上の葦』を書き下ろした思いを、「これは今書かないと手遅れになるかもしれない」と述べている(『ダ・ヴィンチ』2017年4月号54頁)。この切実な思いに間違いはなかった。本当に出るべきときに出たのが『天上の葦』である。

「アメリカでも日本でも政治家のマスコミ操縦が話題になっている現在、本書の内容は不気味なリアリティを孕んでいる」(『週刊文春』4月6日号「ミステリーレビュー」)、「人は過去から何を学び、未来に何を手渡すべきなのか…いま読むべき骨太の物語である」(『読売新聞』4月11日付「小説月評」)、「戦後70年以上たち、昭和の戦争への関心は薄れつつある。しかし、優れた「作品」は、私たちの意識を過去へと振り向かせる力を持っている。『天上の葦』は、まさにエンターテインメントの持てる力を存分に発揮し、消されかけている歴史を甦らせる作品だ。掛け値なしの傑作である。」(『週刊現代』4月15日号「日本一の書評」欄)等々。この対談をお読みになった読者は、すぐに本書を手にとってご自身で確認していただければと願う。「この小説が、この国の直面する目の前の危機に、正面から挑む社会派大作であることに気づくだろう」(外岡秀俊評『本の旅人』(KADOKAWA)3月号)。

対談が掲載された6月号には、編集部が付けた「対談者紹介」がある。私のものは省略するが、太田さんの紹介をここに掲げておく。「太田愛(おおた・あい)。香川県出身。日本脚本家連盟会員。平成の「ウルトラマン」シリーズ、ドラマ「相棒」などの脚本を手がける。2012年に『犯罪者』で小説家デビュー、続編として『幻夏』、最新刊は『天上の葦』(すべてKADOKAWA)。」

なお、文中のリンクや写真などは私がつけたものである。この対談の掲載を快諾していただいた太田愛さんと『世界』編集部にお礼申し上げたい。

《付記》介入と忖度

――憲法施行70年に寄せて――対談 太田愛 × 水島朝穂水島 今年は憲法施行70年にあたります。欧州、中東、朝鮮半島にさまざまな揺れ動きがあり、憲法をどのように考えるかを問い直す機会が多くなりました。国内では、共謀罪導入への急速な動きなど、警察をはじめとする国家機関による監視社会の風潮も強まっています。ドラマ『相棒』の脚本家として知られる太田愛さんは、ご自身の脚本や小説において、そうした背景を丹念に書き込み、この社会に蔓延する不安と不信の空気をとてもよく描写されています。

今日は、憲法学を専門とする私の立場から、太田さんの作品をどう読み解いたかをお話しするとともに、現在の日本の状況を太田さんがどのようにご覧になっているかについて、お話を聞かせていただければと思います。

太田 水島さんとの出会いは、防空法について学んだことがきっかけでした。ご著書『検証防空法』(大前治氏との共著、法律文化社)に書かれていた「逃げるな、火を消せ」という言葉には、これまでの空襲物にはない視点を与えていただきました。防空法によって、たとえ空襲があっても人は逃げられなかったという事実は、非常に印象的でした。

水島 太田さんの作品は、企業や国家と、個人の関係、すなわち巨大な組織と翻弄される個人の関係が描かれていて、とても注目しています。

まず、作品を時系列で並べると、『犯罪者』(2012年)、『幻夏』(2013年)、『天上の葦』(2017年)が角川書店から出ています。

私もあえてこの順番に読みました。『犯罪者』では、建設労働者だった修司、元テレビマンの怪しげなフリーライターの鑓水、所轄の刑事の相馬―それぞれの組織からはじかれた3人の魅力的なキャラが、鮮烈な「深大寺駅」南口の通り魔事件を契機に出会います。薬害問題や森永ヒ素ミルク事件などのように、子どもを犠牲にした事件を想起させる巨大な事件です。二作目の『幻夏』は、主人公の一人の少年時代から発展して、警察、検察、特に司法への関心を誘う作品です。最新作の『天上の葦』は、一気に公安警察が表に出ます。

最初はパーソナルな視点から、徐々に国家を守るための公安警察が出てくる変遷は、執筆当初からの構想でしょうか。

太田 初めから『天上の葦』のような国家と個人を主題とした作品を考えていたわけではありません。『犯罪者』を書き始めたのは、パロマ湯沸し器の事件や三菱自動車のタイヤが途中で外れて親子が亡くなる事件等が起こったころです。その前には薬害エイズの問題もありました。ですから、企業や組織の側の自己保存のための常識に違和感を覚えていました。

一方でグローバリズムが企業に浸透して、企業が家族のように雇用者の生活を守っていた時代が終わり、被雇用者が雇用の調整弁としてモノのようにやり取りされるようになりました。政治家の世代交代もこの時期でした。それらが『犯罪者』のモチーフになっています。

また、『幻夏』を書き終えた2013年は、世の中では10月に特定秘密保護法案が提出され、12月には可決されました。「国境なき記者団」が発表した報道の自由度ランキングでも日本は一気に下降し、これから権力と報道の関係が大きく変わっていくのではないか、という直感がありました。

水島 時系列を追うごとに作品が徐々に社会性を帯びていく理由が、わかりました。『天上の葦』で突き付けているものは、国家に対して守るべきものは何かというテーマだと感じました。そこに多彩なエピソードが鋭角的に絡み合い、戦時中と現在の双方を体験させるような骨太な物語になっています。

事実、太田さんの「直感」は現実味を帯びてきます。2014年7月1日の集団的自衛権行使に関する閣議決定、2015年には安保関連法案が強行採決されます。2016年には通信傍受法が改正されています。これは、1999年には組織的殺人や銃器など4つの犯罪に限定し、NTT職員立ち合いのもとで認められた盗聴が、対象犯罪も窃盗など9つの犯罪に拡大。立ち会いもなくなり、警察が広範囲に盗聴できるよう改正されました。そして今年は共謀罪です。

「戦争を語る」ということ

水島 作品と現実を振り返ると、太田さんに内在化した戦争というものを感じます。いわゆる戦後派である太田さんが、どのように戦争との接点を持ったのか、教えてください。

太田 最も影響を受けたのは、父が何度も聞かせてくれた空襲体験(高松空襲)でした。面白おかしく話すわけではないのですが、情景が目に浮かぶ活劇のようでした。

当時14歳の父は、夜中に空襲警報が鳴って学校に向かいました。そこで焼夷弾が降り注ぐ中、先生が教育勅語の謄本と御真影を押し頂いて奉安殿から後ずさるように出てくるのを見たそうです。その瞬間、「こんなことをしていたら死ぬ」と思った父は、近くにいた友だちに「逃げるぞ!」と叫んで駆け出したそうです。一緒に学校に来た友だちが芋畑で死んでいるのを跨いで大通りに出て、火の中を一目散に走る―。焼夷弾は頭の真上で投下されても後ろに行くから大丈夫だというんですね。でも、前方で投下されるとこっちにくる。「危ないぞ!」と叫んだ兵隊服のおじさんが直撃を受けて死んだことなど、明け方まで走りに走って逃げた時のことを繰り返し話してくれました。

ただ、後になって気づいたのですが、父があのように私に話すことができたのは、空襲で家族からひとりも犠牲者が出なかったからだろうと思います。

水島 わかる気がします。今から30年近く前に書いた『戦争とたたかう』(日本評論社、2013年に岩波現代文庫)の聞き取りで、様ざまな戦争体験者に会いました。みんな、生々しく話してくれました。でも、銃剣で捕虜を刺した時の話に差し掛かると、体が震えだし、インタビューが止まってしまう。まさに光景が甦るのだと思います。戦争の加害体験、あるいはルソンなどでの餓死や病死の体験については一様に黙する。南方の部隊の戦友会では軍歌は歌わないという話を聞きました。

太田 父も空襲のあとに遺体の片づけに行かされているはずなのですが、その話は一度もしませんでした。

水島 おそらくお父様も深く傷ついていて、あなたに話すことで、自分が今生きていることを確認していたのでしょう。

太田 小学生のころ、防空壕から親戚の遺骨が発見されたことも戦争との接点でした。終戦から30年経っての発見で、地元のテレビでも取り上げられました。当時、私は防空壕は空襲から生き延びるために避難する場所だと思っていたので、そこで亡くなっていたことが印象に残りました。

水島 いまでこそNHK朝の連続ドラマ『ごちそうさん』や>『花子とアン』で、避難を禁ずる防空法を意識した、逃げずに焼夷弾を消そうとするシーンがありますが、『検証 防空法』執筆以前にはあまり着眼されていませんでした(特に青森空襲が典型例)。

1997年になって貴族院の秘密会議速記録が公開されました。それによると東京大空襲の4日後、大河内輝耕議員が、内務大臣に対して、「火ハ消サナクテモ宜シイカラ逃ゲロ」と言ってほしいと質問をするも、大臣は人命優先とは決して言わない。大河内は「人尊キカ、物尊キカ」と迫る(PDF)。戦時中にも、人の命の大切さを問う政治家がいたことがわかります。

「小さな火」が戦火に変わる

太田 戦争の現実を知る世代が減っていくにつれて、決して戦争を繰り返してはいけないという、かつては揺るぎないものとしてあった共通の認識が薄れつつあるように思います。むしろ「現実的」という言葉の前になし崩しに事が進んでいくような不安を感じます。

水島 『天上の葦』上巻に、「戦争は常に、すでに始まったもの、すでに起こってしまったこととして知らされる。どんな国の政府も、国民に戦争を始めていいですかとは尋ねない」とあります。今回の米軍によるシリア爆撃も同じです。下巻ではある登場人物が「常に小さな火から始まるのです。そして闘えるのは、火が小さなうちだけなのです」と言う。小さな火が「巨大な火」へと変貌していく様はリアルです。

太田 以前は公道を歩けなかった考え方や言説が闊歩しています。いつの間にかネットには「非国民」という言葉があふれる。二度と耳にしたくなかった言葉が、大手を振って日常会話に溶け込む―それが「小さな火」の実感です。

水島 特に私は、太田さんが『ダ・ヴィンチ』4月号のインタビューでおっしゃっていたことが印象的です。90歳を超える方々に「いつごろ時代の空気が変わったか」と訊くと、ほとんどの人が「満州事変」と答えた、という話です。

太田 迷わず即答される。「(戦争が)始まったからには応援しなければ」という空気だったそうです。新聞社が航空機献納運動を始め、多くの良心的な人―看護婦さんや各地の婦人会、幼い子どもまでが献金しました。新聞はそれを大きく報道し、「兵隊さんのために」という善意を競わせ、短期間にかなりの数の航空機を軍に献納しています。

人は情報によって世界を構築します。情報を担うのはメディアです。メディアを操作することで現実と異なる世界を人に信じさせることが可能ですし、人を教化することもできる。

水島 情報統制は非常に強い圧力のようですが、実はメディアの側も最初はむしろ積極的に応じていった。作中では「戦争は当初、大新聞にとって儲かるイベントだったのだ」という言葉で語られています。権力の統制手法も巧妙で、デスクや編集局の幹部が自主的に忖度して、書かないようにさせていく。前のめりで迎合的な見出しになっていったわけです。

太田 「自ら完璧な検閲官たれ」と大新聞の専務が訓示した記録がありました。作中にも出てきますが、ある人が内地へ戻ってきた時には、検閲に引っ掛かる記事を書く記者はもう全くいなくなっていた。忖度が素早いのです。そして軍隊が外地に領土を広げていけば、新聞社も必ずついていき、販路を拡大する。博覧会や展覧会の後援で儲かり、戦時歌謡も儲かる。しかし同業他社と競って軍に協力するうち、気が付いた時には新聞の発行に必要な紙の配給も軍に押さえられていて、許可なく何も報道できなくなっていました。

自ら忖度し、「察して動け」

水島 太田さんは先のインタビューの中で、「今書かないと手遅れになるかもしれない」とおっしゃっていますけれども、この言葉の切迫性について聞かせてください。

太田 少なくとも、これまで70年余りなかったことが起こり始めています。特定秘密保護法案のあと、自民党が選挙報道に関して「中立」を求めました。すると、選挙自体を報道しない動きが出てくる。選挙に関する報道は、その前回の選挙時に比べて3分の2に減りました。街頭インタビューでも政権に対する批判的な言葉が一掃される。身の振り方の速さは、番組のキャストにも影響します。権力に批判的な発言をしてきたキャスターの方々が突然、画面から消えていく。

水島 『クローズアップ現代』の国谷さんがおっしゃるには、確かにNHKは中立性の観点からバランスを要求された。しかし同番組のような30分番組は少し尖った意見も紹介して良いというおおらかな視点があった。ところが安倍政権になると、単発の番組内で「公平」に扱うように変わった。結果として、安保法案は一回しか扱えなかった。公権力の監視というメディアの役割からすれば、「中立」と報道とは本当はどういうことかをもっと深く考えねばならなかったはずです。 総務大臣は、最終的に電波を止める権限を持っています。かつてはそれを言わない暗黙の了解があった。しかし、高市発言のように、この政権は何をするかわからない。そういう予測不可能な状況のなかで、結果として、当たり障りのない番組が増えてきた。局の側の自主規制です。

『天上の葦』には「察して動け」という言葉が繰り返し出てきますね。上は命令という証拠すら残さず部下に意向を汲ませて動かす。ご執筆のときには今ほど忖度問題が顕在化していませんでしたが、予兆を感じておられたのでしょうか。

太田 「察して動く」という行為は昔からあるものだと思うのですが、それが権力構造の中で行動規範として求められるようになると、全く異質な強制力を持つのではないか。その強制力のもとでシステムが動き出したらと考えました。

水島 そのシステムの重要な役割を担うものに公安警察があります。戦後改革で内務省が解体され、自治体警察の芽生えもありました。警察は犯罪や防犯、交通事故、子どもの非行などに携わりますが、1954年の警察法改正で国家警察に近付いていきます。警察庁警備局を頂点とする警備公安警察の顔です。作中では、警察が学生運動の参加者を逮捕する口実として、わざと自分で転んで公務執行妨害で連行する「転び公妨」が出てきますね。

太田 取材の過程でリアルな声に触れました。中には、鉛筆を振られて、それを邪魔だと手で払っただけで公務執行妨害になった例までありました。

水島 その「転び公妨」と同様のことが、沖縄では現在もおこなわれています。新基地反対運動のリーダーを長期勾留するなど、戦前の手法と空気が復活したかのように見えます。

作中にあったメディア内部の視点として、「公安のリーク情報なら必ず報道できる。公安がリークしたってことは、言い換えれば、権力の中枢からすでにゴーサインが出てるってことだから、「待った」が掛かる心配はない」という部分も大事です。報道によって公安情報は市民の空気を作っていく。オリンピックが近づいて、アラブ系の人が拘束されたとしても、市民はわからないのです。

いま安倍首相は、「共謀罪なくしてオリンピックなし」と言っている。共謀罪なるものが出てくる背景はオリンピックだけなのでしょうか。なぜいま共謀罪を必要とする社会になったとされているのでしょう。

太田 確かにオリンピックは国際的なハレの舞台ですから、成功のためには新たにテロを取り締る法律が必要であると言われれば、そんな気にもなりやすいと思います。しかしそもそも国際組織犯罪防止条約に批准するために始まったこの法整備は、主にマネーロンダリングや人身売買、武器の密輸等、経済的な利益を目的とした国際組織犯罪集団を対象とするものでした。

ところが共謀罪は意図的に運用すれば、国内のどんな団体に対しても網をかけられます。しかも既遂以前に逮捕することができます。そうはいっても、「私たちは関係ない」と感じる人も多いと思います。取締りの対象者は「犯罪を共同実行する意思がある者」であり、「一般市民」ではないからです。けれども、それはあの治安維持法も同じでした。

水島 戦前も、安倍首相がいま言っているように「一般市民は全く関係ありません」から始まりました。

太田 「小さく産んで大きく育てる」というやり方ですね。

分断される市民

水島 法務大臣は、市民運動が「突然暴力的活動に豹変した場合」というようにテロ等準備罪の「等」の部分を説明しています。ちょっとした相談も、暴力的活動になり得るという理由で共謀罪に問われるなら、やむにやまれぬ事情で反対運動をしようとしても何もできない状態になってしまう。市民運動に対する萎縮効果は絶大で、やっかいな問題には関わり合いになりたくないという気運が広がっていくでしょう。

太田 海外メディアで「お上」という言葉がそのまま英語になって報じられたりしていますが、日本では権力に真っ向から抵抗するのはどちらかというとあまり好ましくない、一般に不穏な印象を持たれているように感じます。そんな中で共謀罪が成立すれば、「シッ、共謀罪、共謀罪」と冗談半分に目配せをして半ば無意識に牽制しあうような空気が、生活レベルでジワジワと広がっていきそうな気がします。

もちろん、意志をもって運動されている方々もたくさんいますが、そういった人たちを「プロ市民」と呼んで危険視したり、ウェブ上で「意識高い系」と揶揄したりする傾向が一層強まるのではないかと危惧します。

共謀罪が恣意的に運用されることでもたらされる結果も恐ろしいですが、共謀罪が存在することで促進されるこのような市民の分断も軽視できないと思います。

水島 『相棒』劇場版Ⅳの世界は、共謀罪を必要とする人たちの社会を実に鮮やかに描いています。本来守るべきものよりも、国家組織の拡大が優先されるような。どうすれば、その共謀罪の怖さが多くの市民に伝わると思いますか。

太田 マスコミが、「これは問題だ」ということを何度も繰り返し重要なものとして扱っていくことが大事だと思います。法律は全て私たち一人ひとりを対象とするルールなのだ、ということが実感できるような報道が求められます。世田谷区長の保坂展人さんが、国会議員だった2005年に法務委員会で共謀罪について質問し、若者のかっぱらいグループが家に押し入ろうと画策したとき、どの段階で共謀が成立するのかというやり取りをされました。法律に興味のある人には非常に緊迫した攻防でした。ですが、そうでない人には「そもそも悪いことをしなければ問題ないのよ」と受け止められかねないと思いました。保坂議員の質問の主旨は、共謀罪の構成要件が曖昧で、誰もが犯罪者とみなされ得ることを示す点にあったと思うのですが、かっぱらいや強盗は犯罪ですから、初めからやらなければいい、と自分と切り離して考えられてしまう。伝え方がとても難しいのだと思います。

『幻夏』では冤罪を扱いましたが、恐ろしいのは、ほとんどの冤罪には自白があることです。こうした状況で仮に逮捕されたらどんなことになるのでしょう。

その他大勢の思想

水島 『相棒』劇場版Ⅳでは官僚や政治家が、意図的に事態を動かしていく側面が描かれていましたね。

太田 はい。ただ、そのような場面は事件の背景にあたるので、脚本の決定稿にはあっても、尺の関係などで残念ながら上映された本編に残らなかった箇所もあります。たとえば、首相官邸での会議の後半シーン。「レイブン」率いる国際犯罪組織からの「脅迫」を「テロ予告」に読み替え、断固戦うという姿勢でいきましょう、と話し合った後の、甲斐峯秋・警察庁長官官房付と佐橋・副総理のやりとりです。他の政治家たちが退出した後も残っている峯秋に、佐橋が「なにか」と尋ねます。峯秋は皮肉な口調で「気のせいか、まるでレイブンの出現を歓迎しているかのように聞こえたものですから」と応えます。それに対し佐橋は「警察にはそういう方もいらっしゃるかもしれませんね。犠牲が出れば、再び悲劇を起こさぬためにと、世論は公安の超法規的な捜査にも格段に寛容になる」と返します。峯秋は「確かに」と受けた上で、「しかし同時に、戦いは莫大な利益も生む。犠牲が出れば、怒りと憎悪から世論は断固戦う姿勢を支持し、武器の準備、開発に投じる予算が引き上げられる。そうなれば、既に大きな利益を上げている武器の輸出に弾みがつく」と切り返します。佐橋は、「それはうがち過ぎというものでしょう」と静かに応じる。

イギリスの日本大使館に対して誘拐された外交官の娘の身代金の要求があった際、これに応えなかった理由を説明するシーンも残りませんでした。身代金要求を公然と拒否すれば、国を代表して海外で勤務している自分たちを見捨てるのかと外交官やその家族から大きな反発が出る。また、身代金保険に入っていない海外展開企業も少なくない日本の場合、海外に駐在している社員や家族も動揺させることになる。そこで、娘の家族がすでに殺害されていることを幸いに、見捨てても文句を言う者はいないので、はじめから要求自体をなかったことにしよう、というラインです。

水島 その二つに共通しているのは、私が防空法の本で書いた「その他大勢の思想」だと思うんです。国家が第一で、国民は二の次だ、という。3月10日東京大空襲で大本営は、《B29約百三十機主力を以て帝都に来襲、市街地を盲爆せり。右盲爆により都内各所に火災を生じたるも宮内省主馬寮は二時三十五分、その他は八時頃までに鎮火せり》と発表しました。大空襲で10万人死んだ下町は「その他」に入れられてしまっているんです。このことは、太田さんも『天上の葦』のなかで怒りを込めて言及していますね。先ほどの峯秋と佐橋の対話でいえば、多少爆弾が爆発して「その他大勢」が死ねば予

憲法にこめられたメッセージ

算が取れると考える。同じ構造です。

水島 市民が市民を監視するような構造、「プロ市民」を区別すること、弱い者同士を対立させる構図が、どんどん強くなっています。そういう社会は統治しやすいから。

太田 「自己責任」という言葉も嫌な形で定着しました。

水島 小さな足の引っ張り合いです。いまの社会はすごく息苦しいですよね。日本の伝統を学ぶために、道徳の教科書でパン屋を和菓子屋に変えようとか、教科書検定の現場でも忖度が働く。独特だったはずのある集団の好みが、この2、3年で社会の隅々までいきわたっているようです。

そこで大事なのが憲法だと思うんですね。東日本大震災の時、絆を持ちなさい、とマスコミが率先して笑顔を拾いに行きました。憲法研究者の阪口正二郎さんは、東日本大震災直後のACジャパンのCMから、「空気」を読ませる行為に着目。「自粛」や、作られる「安心」が自由を脅かすおそれを指摘しました。こうしたことは太田さんも『天上の葦』でお書きになっていて、「当たり前」の自由がいかに薄氷の上にあるかを極上のエンタメとして表現していると、木村草太さんも激賞しています。この本には、憲法の条文が出て来なくても憲法の話をしていると感じるから、私を含む憲法研究者がファンになるわけです。太田さんにとっての憲法とは何ですか。

太田 日本国憲法は、筆舌に尽くしがたい戦争の惨禍を経験し、あのような思いは二度としたくない、地球上の誰にもさせたくないという多くの人びとの共通の思いを礎に、人間の英知によって恒久の平和を打ち立てる決意を表明しています。そこに示されるのは、戦時の対極にある社会―個が尊重され、理念や価値を強要されることなく、自由に、息苦しくなく生きられる社会です。v

今、色々な国で極右政党が台頭してきていますが、理不尽に虐げられている人びとに対する想像力が弱くなり、多様な価値観を認めない方向に進んでいるような気がします。

水島 そこにも息苦しい社会が関係してくると思うのですが、国家が市民社会にお節介する、指図する社会に、いまの日本はなっている。お見合いまで国家ぐるみで税金を使って。

太田 きちんとした雇用制度があり、生活の不安がなければお見合いをさせてくれなくても、自分で将来を選択します。

水島 その通りです。家庭教育支援法案も、憲法24条に定める、個人と個人の結合に基づく結婚と家庭、という考え方とは真逆で、国家が家庭に過度に介入しようとしている。本来ならば、憲法の定めに従って、これ以上は入ってはいけないという公私の区別や自由の領域に、国家権力が野放図に、何の抑制もなしに入ってきてしまっている。さらに、法制局長官の頭をすげ替え、最高裁判事まで政治人事で動いた。司法の領域まで権力が言うことをきかせようとしています。

こうした動きは、最後に憲法改正で終わる。立憲主義、憲法の危機にありながら、批判さえもまともに通らなくなっている状況。『天上の葦』でお書きになったようなことのさらに先があるとするならば、どういったシナリオが描けますか。

太田 残念ながら、もっと恐ろしい状況になるのではないかという危惧のほうが大きいです。近年、複数のキャスターの方々がテレビから姿を消しました。そのまま何もなければ、政権に批判的な発言をすれば外される、ということが既成事実になってしまいます。ですが、「どうしてなんだ?」とどこかで疑問の声が上がり、それが広がれば、状況は変わってくるかもしれません。そのような一つひとつの出来事が、「小さな火」を消していくことに繋がるのではないかと思います。

水島 世界の憲法は、「小さな火」から始まった弾圧に対して必死にたたかったなかでつくられてきました。

日本の憲法には大きく二つの特徴があります。一つは9条。対外的に国家権力が暴走した反省から、9条にはどの国よりも徹底的な戦争放棄と戦力不保持を書いた。そして、31条から40条までに書かれた刑事手続。逮捕、捜索、拷問されない権利が、人権条項の3分の1を占めているんです。これは、対内的に公安警察、特高が暴走したからです。戦前にあったような、「あいつは思想犯だ、非国民だ」とみんなで排除していく思想に陥ってはいけないというメッセージだと思います。戦争の犠牲の上に立ったこうした憲法を、一人ひとりが忘却しないようにしなければなりません。

理想に現実を合わせていく努力

水島 私の教え子に「ウルトラマンおたく」のキャリア官僚がいるのですが、彼はDVDを全巻持っていて、平成『ウルトラマン』シリーズの太田脚本は、人権感覚の真髄を表していると感動していました。人間がいかに異質な他者を根拠なく恐れるか、そしてそうした他者と信頼関係を構築することがどれだけ難しいか、というテーマが流れていると。そのあたりを意識されていたのか、最後にお聞きしたいです。

太田 『ウルトラマン』は、子どもたちが人生で初めて、原初的な正義を体験するかもしれない作品です。ですから正義の扱いについてスタッフ全員が真剣に考え、良質なものを作ろうとしてきた歴史があります。特に、昭和のシリーズを立ち上げた上原正三さん、金城哲夫さんは、沖縄出身ということもあって、権力や社会に対して非常に挑戦的で印象深い作品を多く残されています。後に続く私たちにとっては、ここで守られてきたものを平成の子どもたちにどう示していけるかが、大きな課題でした。

水島さんの教え子の方は、「遥かなる友人」(『ウルトラマンマックス』第25話)をご覧になったのではないでしょうか。宇宙船でたった一人、地球に辿り着いたネリル星人と、偶然友達になった少年のお話です。少年は初めネリル星人の姿にびっくりするのですが、彼が善良で、しかも地球人と全く同じ姿に擬態することができると解って喜びます。ところが、人間の姿でいないと捕えられて実験されると知ったネリル星人は、なぜか本来の姿に戻り、案の定、警備隊に摑まってしまいます。これから先も地球にやって来るかもしれない善良な宇宙人のために、自分が地球人と友好的な関係を築いた最初の宇宙人になろうとしたのです。彼は、自分に続くものが地球人に擬態できるとは限らないと考えました。そして、様々な星人がありのままの姿で地球人と交流している遥かな未来を思い描いたのです。彼は「憧れは僕たちの手と足を動かす」という言葉を残して死んでいきます。憧れ、言い換えれば、理想には人を突き動かす力があると思うのです。

水島 そのお話を憲法に引きつけるなら、憲法はここでいう理想ですよね。憲法に現実を合わせていく不断の努力が必要なんだという。こういうことは、専門家がどんなに口を酸っぱくして言っても伝わりません。太田さんのお仕事は、多くの人に伝わる力をもっている。「優れた小説は時に事実よりも金なり」ですね。どうもありがとうございました。

(構成/編集部=松崎一優・石田翼、撮影/田中みどり)

(『世界』(岩波書店)2017年6月号36-45頁より転載)

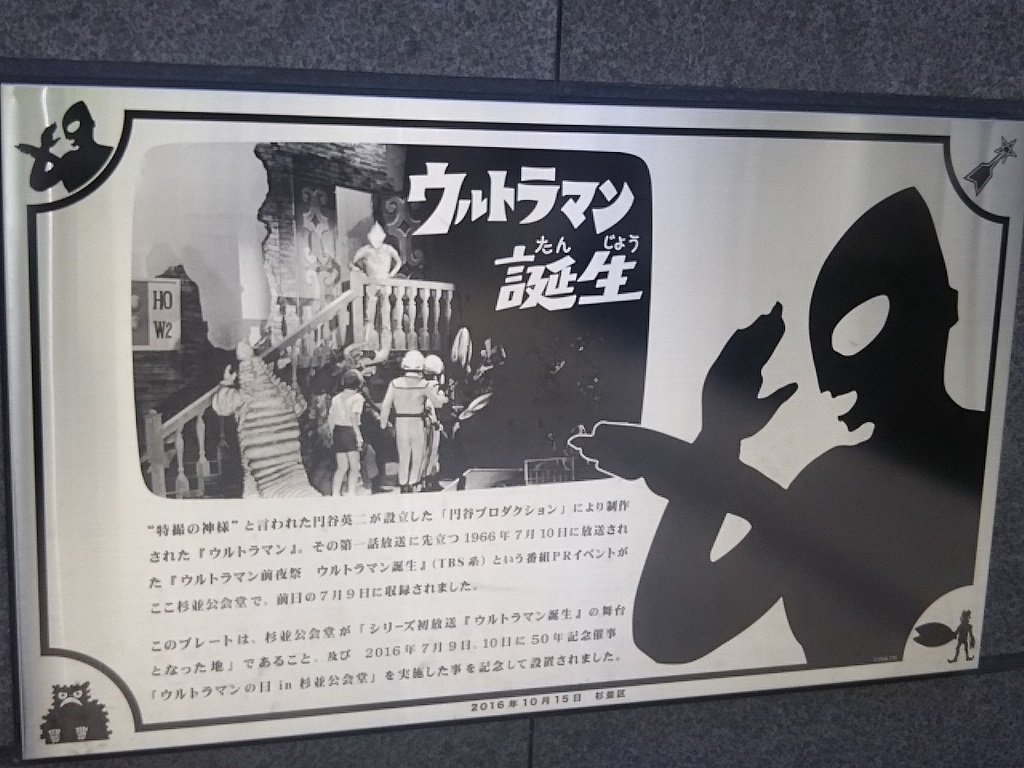

先の「ウルトラマン誕生」という看板の写真は、1966年7月9日、杉並公会堂において、「ウルトラマン前夜祭 ウルトラマン誕生」(TBS)の番組収録が行われたことを記念して作られたもの。たまたま4日に早稲田大学フィルハーモニー管弦楽団の第76回定期演奏会があり、その際、入口近くの壁にプレートがあるのを見つけて撮影した。杉並公会堂がその意味で、「ウルトラマン誕生の地」ということになるようだ。