加計学園問題で野党が閉会中審査を要求するもこれをしりぞけ、野党が憲法53条に基づき衆参各院の総議員の4分の1で臨時国会開催を要求しても、「一地方の選挙」である東京都議選を理由にして憲法上の義務を果たしそうとしない。これは安倍内閣による、2015年以来二度目の違憲行為である。直言「臨時国会のない秋―安倍内閣の憲法53条違反」を是非お読み頂きたい。この時は、臨時国会を開かないかわりに、与党は閉会中審査を提案していた。今回は閉会中審査すら拒否している。また、2年前は同時に、安保関連法を「夏までに成立させる」という米国政府との約束を果たすため、95日間という史上空前の会期延長を行ったことも想起してほしい(直言「95日間の会期延長―「衆議院の超越」は二院制の否定」)。今回は、森友・加計問題の真相究明を求める国民の声にもかかわらず、会期延長を拒否した上、閉会中審査も、臨時国会召集要求もけった。「無知の無知」首相の政権の暴走はとどまるところを知らない。権力の恣意的行使、「アベ友の、アベ友による、アベ友のための政治」。こうした「国家運営の私物化」は、権力の腐敗の典型的形態である。次回の「直言」では、安倍政権の「ほころび」と「ほろび」の兆候について書く予定である。

さて、6月23日は「沖縄慰霊の日」だった(昨年のこの日は英国のEU離脱国民投票)。沖縄全戦没者追悼式の「平和宣言」のなかで翁長雄志知事は、日本国憲法施行70年に言及。「平和主義の理念を再確認」し、故大田昌秀元知事の功績である「『平和の礎』に込められた平和の尊さを大切にする想いを次世代へ継承する」と述べた。その11日前の6月12日、大田さんが亡くなった。92歳だった。大田さんには個人的にいろいろとご示唆を頂いただけでなく、この20年間に水島ゼミ生が沖縄合宿時の取材で何度もお世話になっている。そこで、今回の「直言」は、大田さんへの私の個人的追悼文としたい。

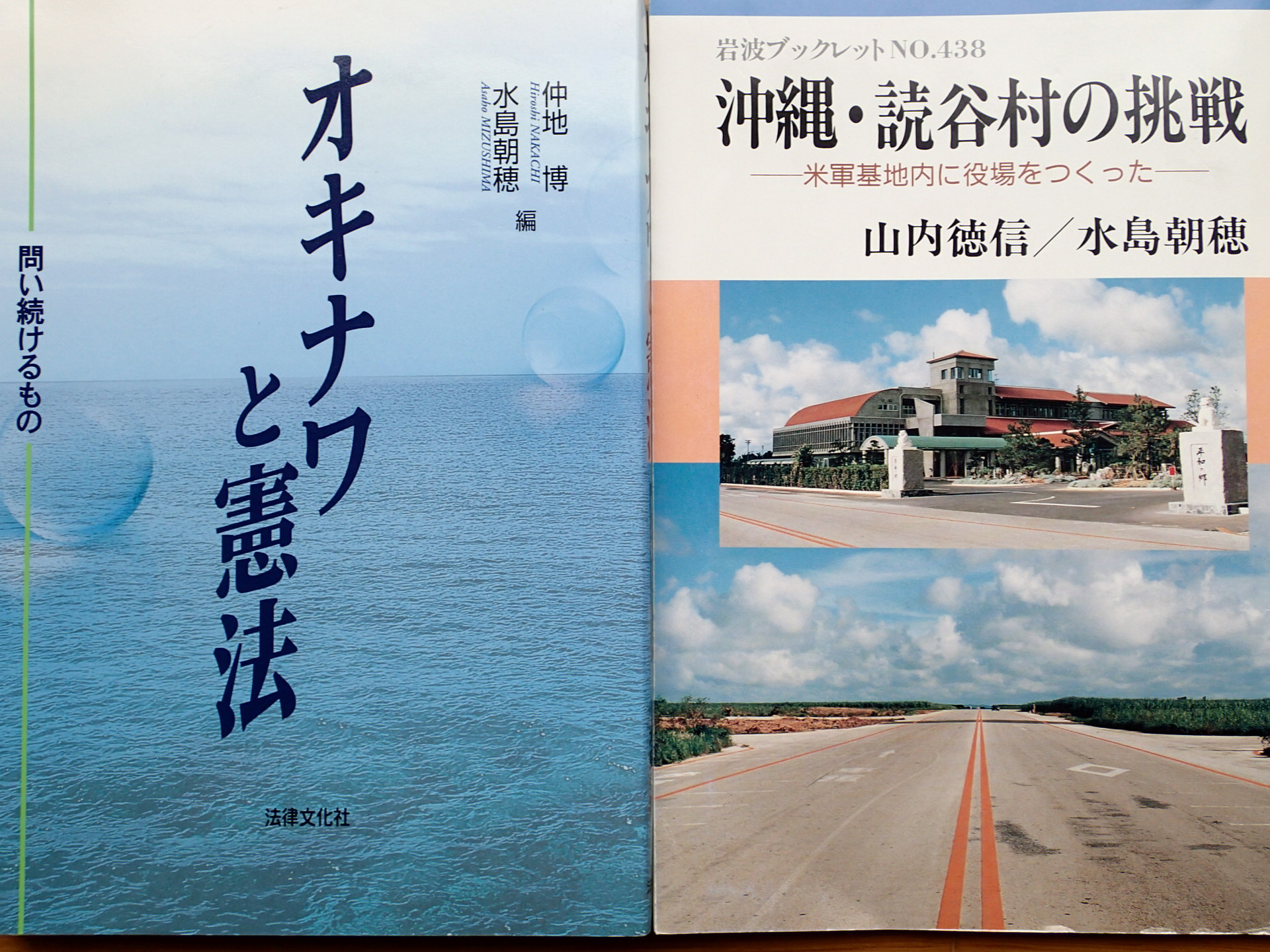

私が沖縄とかかわることになったのは、1993年2月、沖縄県庁で開かれた「軍事基地転換協議会」(会長・大田知事)に招かれて講演したのがきっかけである。テーマは、私の1991年ドイツ在外研究の際に取材した旧東ドイツの軍事演習場転用問題である(その後日談)。県庁内の大会議室で、副会長の山内徳信・読谷村長(当時)と出会い、それが『沖縄・読谷村の挑戦-米軍基地内に役場をつくった』(岩波ブックレット、1997年)へとつながるのだが、その話はここでは省略する。なお、大田さんがこのブックレットをお読みになり、山内さんの対米・対政府交渉能力を高く評価して、県出納長に任命することになった。その後の展開については、直言「日本一忙しい出納長」をお読み頂きたい。なお、仲地博・水島朝穂編『オキナワと憲法―問い続けるもの』(法律文化社、1998年)212-218頁も参照のこと。

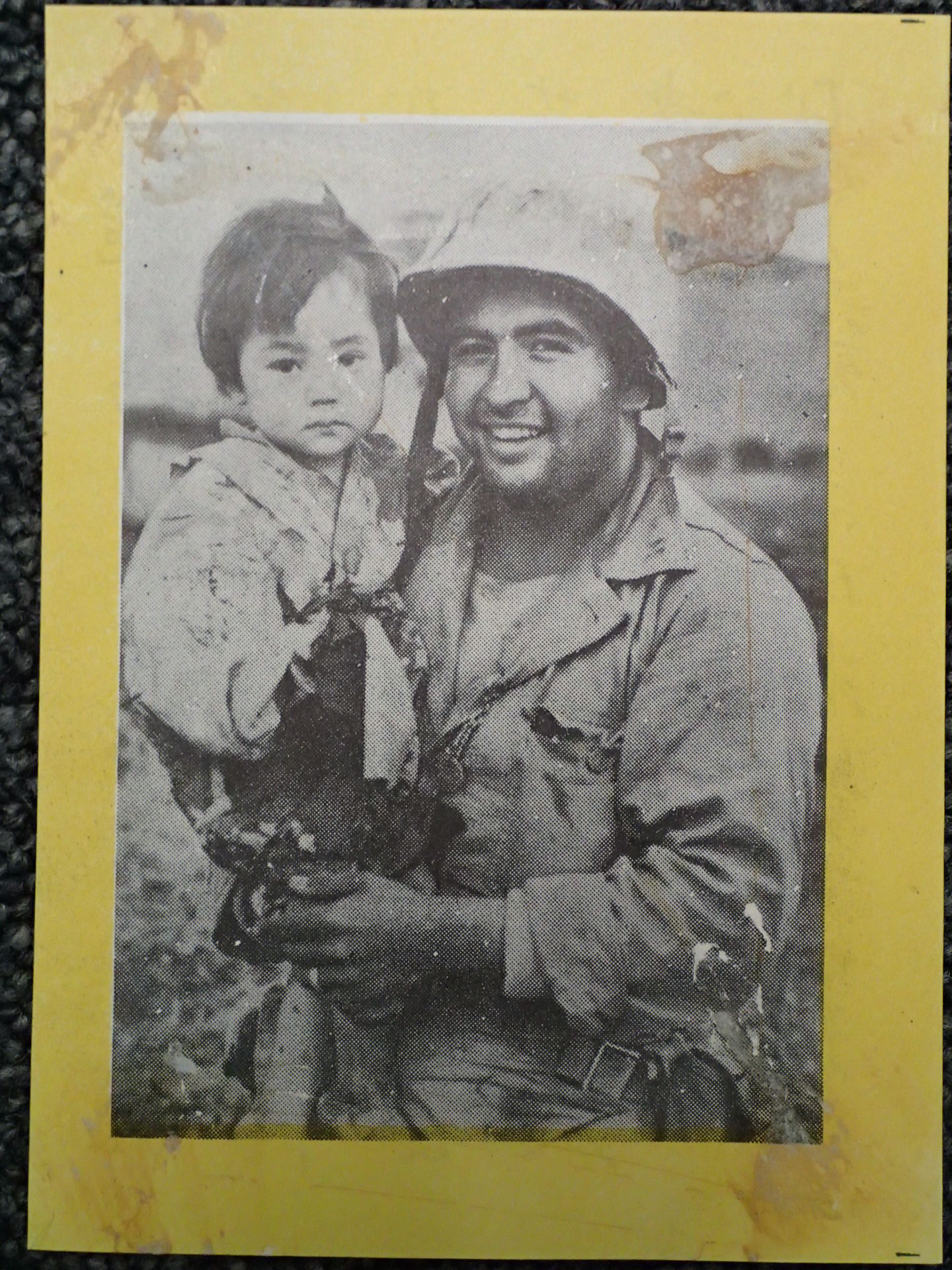

ところで、水島ゼミ沖縄合宿は1998年夏から隔年で実施し、昨年で10回目となった。その間、基地班や沖縄独立班などさまざまな形で、ゼミ生が大田さんの沖縄国際平和研究所を訪れ、直接取材させて頂いた(冒頭の写真はゼミ10期生の遠藤隆史君が撮影)。忘れられないのは、第6回目の沖縄合宿(2008年8月)の際、取材したゼミ生が、大田さんに大変な失礼をしてしまったことである。その期の基地班の学生3人は、大田さんが1時間ほど話したところで、次の取材先に移動することを告げたという。大田さんは下を向かれて沈黙し、「もう行くのか。これだけで君たちは本当に沖縄のことがわかったのか。〇〇大学の学生たちは3時間聞いていったよ」とおっしゃったという。休み明け最初のゼミの時にそれを聞いて、私の顔から血の気が引いた。すぐに大田さんにお詫びの手紙を書き、学生には取材の仕方について改めて指導し直した。その後、大田さんには何度もわがゼミ生の取材を受けて頂いていたので、この2008年の失礼はお許し頂いたと理解している。ご高齢にもかかわらず、情熱的に何時間もよどみなく話す姿は、学生たちの心に強く残っていることだろう。以下、3点にわたって、私自身が大田さんとのかかわりで思ったこと、考えたことについて、記録として書き残しておきたい。

第1に、苛烈な戦争体験に基づく「軍事的なるもの」への怒りと平和への熱き思い、それを憲法につなげる確かな視点である。戦争体験世代の憲法研究者のなかで、最も苛烈な体験をしたのは久田栄正氏だった。その体験を30年前に聞き取って本にしたが(『戦争とたたかう』日本評論社、改訂版は岩波現代文庫)、その私から見れば、政治家のなかで最も苛烈な戦争体験をしたのが大田さんだった。19歳の師範学校生だった大田さんは「鉄血勤皇隊」に動員された。至近弾で右足がえぐり取られて歩けなくなり、腹這いで移動。手榴弾を2個持たされていたが、上官から、「絶対、捕虜にはなるな」「この手榴弾を1個は敵に投げつけ、もう1個で自決しろ」と命じられたという。学友の多くがそうやって死んでいった。大田さんが「終戦」を知るのは10月23日である。6月23日に日本軍の組織的戦闘が終了してから4カ月もたっていた(大田昌秀編著『沖縄 鉄血勤皇隊』(高文研、2017年)参照)。

戦場で負傷し、包囲されて自決寸前までいった政治家は、私の知る限り大田さん以外にはいない(中曽根康弘元首相の浅薄な体験談については、拙著(岩波文庫版)374-375頁で批判している)。「軍隊は民間人を守らない」を沖縄戦の原点に置いた大田さんの「軍事的なるもの」への徹底批判の姿勢は、ぶれることのない、確固たる平和論を支えていた(『毎日新聞』6月13日付「評伝」)。「時には必要な戦争もある」というような、したり顔の議論に対して、大田さんの鋭い批判はゆるがない。ただ、いかにして戦争を伝えていくかは課題であり続けている。大田さんも亡くなり、沖縄戦の語り部も少なくなった。「「語り部の話は退屈だった」か―水島ゼミ沖縄2006夏」の取り組みから11年が経過し、私のゼミ生でさえ、近年はこの問題を本格的に取り上げることはなくなった(来年はわからないが)。大田さんの思いを若者たちに伝えていくのは至難である。

たまたま「沖縄慰霊の日」の翌日、アメリカ映画『ハクソー・リッジ』(メル・ギブソン監督)の全国上映が始まった。前田高地(現在の浦添市前田)の、ハクソー(のこぎり)で切ったような150メートルの崖(リッジ)を舞台とする激戦を描いた映画で、主人公は、戦場でも武器放棄の信念を貫いた衛生兵の実話という。私も近々見に行く予定である。思えば2002年9月のゼミ合宿のとき、那覇市内の映画館で、サイパン戦を描いた『ウィンドトーカーズ』(ジョン・ウー監督)を見たが、戦闘場面は100%米軍目線で、日本兵や民間人の描き方は粗雑だった。今度の映画はまさに沖縄戦。手榴弾が飛び交い、銃剣で殺し合う白兵戦がすさまじいようで、20年前の『プライベート・ライアン』(スティーブン・スピルバーク監督)も家人にはけっこうきつかったので、今回は一人で行くことになるだろう。大田さんが生きておられたら、この映画をどう評価されるか、直接うかがってみたかった。すぐれた映画は、不十分ながら戦争を「追体験」し、真剣に考えるきっかけにすることができる。この作品がそういう作品になるかはわからないが、戦争の伝え方についての工夫が必要なことは確かである。映画もその有効な手段の一つになり得るのではないか。

沖縄戦を次の世代に伝えていくという大田さんの問題意識は、常に現代の基地問題と結びついていた。2012年9月、私も分科会報告者として参加したマスコミ倫理懇談会第56回全国大会(テーマ:メディアは沖縄をどう伝えてきたか)で大田さんが基調講演をされ、「沖縄戦は醜さの極致」としてその実態を語りつつ、復帰40周年を、「安保の下への復帰」として総括し、沖縄に対する「構造的差別」を自分の問題として捉えてほしいと熱い口調で訴えていた。すごい迫力だった。いまもなお、本土メディアが沖縄を取り上げることは少ない。私は、「本土のメディアは沖縄問題にはさほど関心がない。・・・この東京と沖縄との違いは単なる「温度差」といったものではなく、人の痛みを感じる人間的「体温」の違いに近いのかもしれない。」と書いたことがある(直言「沖縄はどこへ行ったのか」)。沖縄県民の苦労をくみとろうとしない政権を選挙で支える本土の有権者もまた、大田さんから「醜い日本人」と言われてしまう。「耳の痛い話ですが、沖縄からの異議申し立てに、私たちは誠実に答えているでしょうか」という問いかけは重要である(『東京新聞』6月22日付社説「大田元知事を偲んで」)。

大田さんはいう。「憲法9条を改めれば、日本は再び戦争ができる国になってしまう。戦争が起きれば、真っ先に攻撃されるのは基地が集中する沖縄だ。二度と沖縄を攻撃の的にさせない。「聖戦」という名の戦争には、がくぜんとさせられることばかりだった。戦後も生きる気力をなくしかけたが、戦争放棄や基本的人権の尊重をうたった平和憲法に希望を見いだした」(「闘う知事の遺言(下)」『毎日新聞』6月22日付夕刊ワイド)。

大田さんについての第2の点は、知事、政治家をやっている間も、学者としての好奇心と探究心、知的誠実性さを失わなかったことである。大田さんは著書も多く、どこまでも学者だった。取材に訪れたゼミ学生たちは異口同音に、元知事というよりも、学者の話を聞いているようだと感想を述べていた。

1995年の沖縄米兵少女暴行事件をきっかけに、日米地位協定改定のための具体案を徹底的に研究し、対案を政府に提示した。これは、その後の沖縄県の地位協定をめぐる対応を決定づけた。また、1996年には基地の整理縮小についての県民投票を実施したが、その県民投票条例3条に、「投票結果を、アメリカ合衆国政府に速やかに通知する」という一文を入れた。さりげない手続規定だが、国・外務省を経由せずに、沖縄県が直接、米国務省に投票結果を伝えるという、したたかな姿勢が見てとれる。大田さんはまた、21世紀に向けて基地を縮小していく「アクションプログラム」も作成した。当時、そのパンフレットを頂戴したが、カラー版で、沖縄を軸にアジア諸国が逆に見える地図もあって、東京よりも沖縄の方が、アジアのすべての都市に近いということをビジュアルに示す手法だった。さらに、軍用地の代理署名を拒否。職務執行命令訴訟では毅然として対応し、政府を相手どって堂々たる主張を展開した。事案は最高裁までいって敗訴したが、大田さんの姿勢はゆるがなかった(この判決については、水島朝穂「駐留軍用地特措法およびその沖縄県における適用の合憲性―沖縄代理署名訴訟」(最高裁平成8年8月28日大法廷判決)『憲法判例百選Ⅱ〔第6版〕』(別冊ジュリスト218号(2013年))370-371頁参照)。いずれも、安全保障問題は国の専管事項という「バカの壁」を突破する、「自治体外交」を地で行く鋭い問題提起だった。

学者としての大田さんの知的誠実さは、他方で、巧妙さと図々しさ、したたかさを過度に求められる政治の世界では、決断の遅れや迷いにつながったことも否めない。とりわけ1997年12月の名護の海上ヘリ基地をめぐる住民投票と、その後の県の対応が私の記憶に残っている。

普天間飛行場の名護市辺野古移転をめぐって、20年前、名護市民が明確に「ノー」の意思表示を行った。当時、私は、懇意にしていた地元紙記者から、東京に居ながらにして、名護の現場の情報を入れてもらっていた。辺野古移設後のヘリ飛行区域内に知的障害者施設・名護学院がある問題も明らかにした。投票の結果、反対が過半数を超えた。私は大田知事が、県としてすぐに名護市民の選択(基地ノー)を支持すると思っていた。しかし、大田知事の態度が煮え切らない日々が続いた。翌1998年になっても、大田知事は名護市民の選択を支持するという声明を出さなかった。当時の橋本龍太郎首相との間で2年間に17回もの直接対話を行って(翁長知事と会おうともしなかった安倍との違い!!)一定の信頼関係を保っており、すぐに拒否するかで迷い、悩む日々が続いていたようである(「闘う知事の遺言(上)」『毎日新聞』6月21日夕刊ワイド参照)。地元紙のなかには、「県、基地受け入れを拒否」というフライングぎみの一面トップ記事を出すところまで出てきた。名護市東海岸の二見以北の人々が、「基地のたらい回しはやめて」を象徴するたらいを掲げて県庁に押しかけるということもあった。それでも大田さんは明確な決断をしなかった。2月1日の名護市長選挙が始まってから、その最中の6日になって、ようやく基地受け入れ拒否を表明した。私はこのことを記者から電話で聞いて、「まずい」と思った。遅すぎるだけではない。タイミングが最悪だった。なぜなら、名護市民は、家族が賛成・反対で真っ二つになる家すら出るなかで、必死の思いで「基地ノー」を住民投票で表明した。沖縄では、県庁というのは最大の権力機関である。その県が、名護市民の市長選びの最中に、基地反対派を応援するような形になってしまったわけである。これは県の圧力とも受けとられた。基地についてはもう意思は表明したとして、名護市民は政府とのパイプを主張した保守系の岸本建男助役を市長に選んだ(選挙の半年後に、水島ゼミ1期生が岸本名護市長に会って本音を聞いている)。政治の力学にもっと忠実な知事だったら、市長選挙の最中に「基地受け入れ拒否」を表明するということはなかったのではないか。

大田さんについての思い出の3つ目は、1998年11月の県知事選に破れたときのことである。1998年11月の沖縄県知事選挙の結果、大田さんは稲嶺惠一候補に破れた。大田県政は2期8年で終わった。私は選挙の直後に沖縄入りして、マスコミ関係者に講演をした。そこで聞いた話だが、選挙はかつてない異様な風景だったという。政策論争ではなく、大手広告代理店が仕切った徹底したイメージ選挙が展開された。「印象操作」(impression management)が多用された。国際通りを歩いていると、数人の若者が前を歩いていて、突然振り返ってピースサインをして、「チェンジ(Change)!」と叫ぶ。大田県政をとにかく変えてみよう、という空気が確実に広まっていったという。

「沖縄知事選・広告宣伝技術の勝利」という論稿によれば、告示少し前、県内のいたる所で、電柱に「9.2%」という黒地のポスターが貼られたという。県内失業率を示す数字だが、だれが貼ったかは不明。「県政不況」という言葉や、「流れを変えよう」「ピッチャー交替」「理想より現実」「解釈より解決」というキャッチフレーズも流された。私が聞いた「チェンジ!」と叫ぶパフォーマンスのこともこの論稿にある。その洗練された手法は、本土からきた大手広告代理店ならではの仕上がりではないか(来るべき憲法改正国民投票も、この広告代理店が「改憲派」の側で動く! )。選挙結果を比較してみると、大田さんの得票は、初回(1990年)から3回とも33万票でほとんど変わらない。しかし、負けた3回目は、相手候補が3万7000票多く獲得した。若者を中心に新しい票を掘り起こしての勝利だったことがわかる。

私は、この選挙直後、沖縄のマスコミ関係者への講演のなかで次のように述べた。「ここで忘れてはならないことがある。95年の少女レイプ事件後の県民大集会の壇上に、稲嶺氏は大田氏と並んで座り、基地縮小を訴えたことだ。稲嶺氏を基地容認派として政府の側に追いやるのではなく、彼の「公約」と実際とのズレを各論的にチェックしつつ、稲嶺氏を厳しく「育てていく」という視点が必要だろう。大田氏の主張は勝てなかったけれども、負けてはいない」と。直言「稲嶺沖縄県知事の3年前の言葉」を出して、沖縄と中央政府の「ねじれ」を大切にするように訴えた。大田さんは、私のこうした主張をとても評価してくださった。著書の献本を大田さんに続けてきたが、来月刊行される『平和の憲法政策論』(日本評論社、2017年7月、480頁)を謹呈できないのが残念である。

いま、安倍政権の沖縄に対する姿勢は、歴代内閣のなかで最悪(極悪)である。私はその手法をかつての「琉球処分」に例えて、「沖縄処分」と呼んだ。このやっかいな政権に一歩も引かずに対峙している翁長雄志知事が、大田県政時代、自民党県議、県連幹事長として追及の先方だったということは何とも皮肉なことである。安倍晋三という人は、「味方に出来なくていいから、敵にしない」の逆を行く、「味方に出来る人まで敵にしてしまう」路線を突き進んでいる。「安倍一強」とは独裁政権に限りなく接近している。こういうタイプの政権は自らの力によって転倒し、内側から自壊していくのが歴史の常である(次回「直言」参照)。

大田さん、これまで大変お世話になりました。沖縄とこの国の行く末をしっかり見守ってください。