2018年は各種の災害が多発した年として記憶されるだろう。あと1カ月半あるが、まだ何が起こるかわからない。私個人にとっても、今年9月末の台風24号は忘れられない体験になった。9月30日夜半から1日未明にかけて、この台風は非常に強い勢力を保ったまま山梨県を通過した。八ヶ岳の仕事場から歩いて10分くらいの道路が集中豪雨でこのような状態になってしまった。道路の先にある別荘地は、仮道路が開通するまでの5日間、完全に孤立した。風向きと豪雨の降り方が少しずれていれば、私の仕事場も押し流されていたかもしれない。太い木々が根こそぎ倒れているのを見ながら、誰もが災害の当事者となる可能性があるということを改めて実感した。

今年の「新聞週間」(10月15日∼21日)の企画で、北海道新聞社に依頼されてコメントを書いた。私の直言「大災害と「大災相」—北海道胆振東部地震」を読んだ北海道新聞編集委員からメールで原稿を依頼されたものである。コメントは『北海道新聞』10月15付11面に掲載された。冒頭右の写真がそれである(PDFファイル参照)。

「新聞週間」には各紙とも見開き頁を使って、新聞の役割や新しい可能性などについて特集を組んでいた。今年の代表標語は「真実と人に寄り添う記事がある」。道新の特集面(11頁)では「ファクト追求 心伝える」という見出しで、私の横に共同通信が配信したモデルや作家のコメント2本を置いている。道新の今年の特徴は「9.6 胆振東部地震」である。12頁「被災地走り 情報つかむ」と13頁「新聞発行 使命果たす」の見開きで、大地震のなかでの新聞の役割について伝えていた。

9月6日の「胆振東部地震」といっても、北海道以外の人々にとっては、「災害としての猛暑」や7月から頻発した豪雨災害等々、例年にない災害の年だった2018年の「一つの災害」になりつつあるのではないか。たまたま私は7月の豪雨災害で被害が出た東広島市と、この地震で被災した北広島市にそれぞれ6年間生活したので、知り合いがどうしているかとても心配だった。地震の時は北海道の10人に電話をしたが、一時期どこにもつながらない状態になって、気をもんだ。「全域停電」(ブラックアウト)という初めて体験だった。このことは9月10日の「直言」で書いた通りである。

この「直言」が縁で道新に書いたコメントを転載することにしたい。その前に、私のコメントが載った日の紙面には、9月6日の地震に対して、北海道新聞がどのように対応したのかについての検証記事が掲載されている。「綱渡り 4ページ夕刊全道へ」の縦見出しで、この日の新聞人の気合の入った行動を記録している。以下、その記事をもとに、「その日の道新」について書いておく。

9月6日、地震による停電で、北海道新聞社で稼働中の輪転機はすべて緊急停止した。道新の印刷部門は、本社、札幌(同市西区)、函館(北斗市)、旭川、釧路、帯広(十勝管内音更町)の6工場がある。停電時に輪転機を動かせる自家発電機をもつのは、東日本大震災を受けて2013年に導入した本社だけ。他の5工場はこの日、印刷不能に陥った。地震発生(3時7分)の2時間後には本社で発行体制が協議され、地震当日の夕刊は早版(4版)4頁、遅版(6版)8頁と決められたが、すぐに遅版も4頁に変更された。1963年に夕刊8頁になって以来、4頁での発行は記録にないという。減頁発行にならざるを得なかったのは、本社工場だけしか印刷機が稼働せず、停止した他の5工場分の道新と、災害時に代行印刷する「援助協定」を締結していた全国紙・地方紙の分も印刷しなければならず、それらを全道に届けるギリギリの数字だったからである。本社工場では通常、夕刊を約10万部印刷しているが、この日は朝日新聞などを含めて約64万部を印刷した。刷り上がった夕刊は、各工場から集結したトラックで全道に運ばれた。この日の夕刊発行について、札幌市の読者は後にこう書いている。「まさかと思っていた夕刊が届いて、ようやく被害の大きさを知った時には正直、ああ新聞を購読していて良かったと思った」と。

6日午後も停電が続き、朝刊締め切りを5時間前倒ししてのぞんだ。私が「直言」で紹介した1面と最終面の見出しをつなげる「連版」がとられた。「連版」は、2016年3月26日付夕刊で「北海道新幹線開通」とやったことは、この検証記事で初めて知った。

こうして、地震の翌日、ブラックアウトのなか、7日付朝刊を、本社工場だけで、道新のほか、朝日など12媒体、約133万部を印刷したという。記事には、「災害時の援助協定の内容を超えた他紙の要請にも応えた」とあり、「「紙齢を絶やさない(非常時にも新聞発行を休まない)」ことは新聞社共通の使命だ」と書かれている。

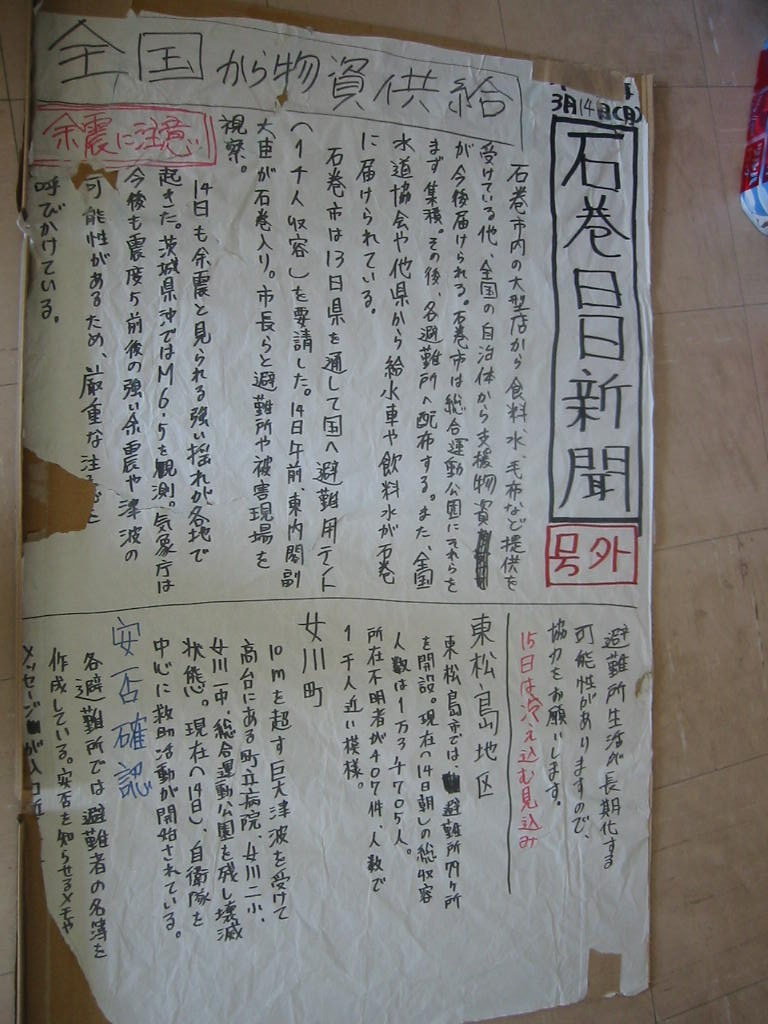

これは重要な指摘だと思った。どんなことがあっても新聞の発行を続ける。インターネットやSNSが発達した現代においても、紙の新聞の意義は失われていない。7年前の直言「大震災の現場を行く(3)—石巻と大船渡:被災地における新聞の役割」には、『石巻日日(ひび)新聞』のことが書かれている。東日本大震災の地震と津波で社屋が被災し、床上浸水で輪転機が動かなくなったなか、記者たちは印刷用のロール紙に油性ペンで手書きした壁新聞を発行して、震災翌日から6日間、避難所などに張り出した。この新聞は、米国の「ニュージアム」(ニュース総合博物館、ワシントン)に展示されている。

大事件、大災害の記憶は次第にうすれていく。だから、紙の新聞がそれを大きく伝えたとき、とりわけ大災害・大惨事の「記憶」が「記録」されることになる。5年後、10年後、胆振東部地震のことを子どもたちに伝えようとするとき、「連版」となった道新9月7日付の紙面は、「全道停電」という巨大見出しによって、この地震の特徴とその記憶をしっかり記録して、後の世代に伝えていくことができる。これは紙の新聞のすぐれた面だろう。

究極の大災害(人災)は戦争である。道新の拙稿でも触れたが、『ヒロシマ新聞』と『沖縄戦新聞』のことをここで簡単に書いておこう。

「8.6原爆」によって、それを報ずべき『中国新聞』1945年8月7日付は存在しない。原爆で多くの記者が死亡したからである。そこで、中国新聞労働組合は、戦後50年の1995年に、「8月7日付」朝刊を発行した。『ヒロシマ新聞』である。私の教え子を含む若い記者たちが中心となって、「現代の視点」で原爆を取材して記事にした。原爆投下直後の視点ならば「鬼畜の米国」といった表現になってしまうからである。琉球新報社が沖縄戦60周年を記念して発行した『沖縄戦新聞』(2005年)も同様のつくり方をしている。

紙の新聞は、さまざまな出来事、とりわけ災害や事件の記憶を記録するのに適している。紙の新聞を読んでいる人は、記事を読みながら考えることができる。ネットのニュースは紙媒体よりも時間で圧倒的に勝っているが、迅速性と極端な断片性が冷静な思考の妨げになることがある。スマホでは小さな画面を「眺める」ので、「読む」というのとは少し距離がある。その意味で、ネット中心の若い世代よりも、紙の新聞を読む年輩の方が安倍政権に批判的だという言い方が政権内部から出てきたのも不思議ではない。

この政権は、安倍晋三の「無知の無知」の突破力を駆使した「いくらなんでも政権」である。その一員たる麻生太郎財務相は、「読むのはマンガ。新聞は見るだけで、読まない」というので有名だが、「10代、20代、30代前半、一番新聞を読まない世代だ。新聞読まない人たちは全部、自民党(支持)だ。新聞取るのに協力しない方がいいよ」と断言した。「スマホ化」(「スマートなアホ化」)は確実に進んでいるが、紙の新聞にこだわる人々は批判力が身につく。私の講義をとる学生たちには、少なくとも私の講義をとっている間は紙の新聞を読むようにといっている。

というわけで、以下、「新聞週間」の企画として掲載された『北海道新聞』2018年10月15日付11頁の拙稿を転載することにしよう(PDFはここから)。

災害と新聞 ——衝撃的な記憶を記録—— 早稲田大学法学学術院教授 水島朝穂さん困難な状況でも

35年前に6年間、北広島に住んだ。胆振東部地震が起きた9月6日、当時の隣人や知人、かつての教え子たちに電話をしたが不通。8日午後にようやく連絡がとれ、10人ほどと話した。いま手元に9月6日付本紙夕刊と7日付朝刊がある。札幌市清田区に住む知人に郵送してもらったものだ。全道停電の困難な状況下で夕刊が発行され、販売店を通じて家庭に届けられた。夕刊は4ページだけだが、停電でテレビもネットも使えないなか、「被災当日に励ましになった」と知人は私に語った。

7日付朝刊は16ページ。1面の題字をあえて左側に寄せ、最終面と合わせて「厚真震度7」「道内全戸停電」のぶちぬき大見出しの1枚紙面にした。題字の左寄せは異例で、この大災害を紙面で記録しようという、朝刊担当者の見事な判断である。紙面ビューアーやネット画面ではこの迫力は出ない。紙の新聞には、大災害(事件)の衝撃的な「記憶」を保存する「記録」としての役割があると私は考えている。

リアルに追体験

そこで思い出したのが、東日本大震災の際の『石巻日日新聞』である。社屋が被災し、輪転機が動かないなか、印刷用ロール紙に油性ペンで手書きした壁新聞を発行して、避難所に張り続けた。「困難を乗り越えて発行された歴史的な紙面」として、ワシントンのニュース総合博物館に展示された。

災害時は携帯ラジオや会員制交流サイト(SNS)が重視され、紙の新聞の存在意義は相対的に下がったようにみえるが、そうではない。見出しの大きさや内外の情報との対比などにより、災害時に事柄の重要性を判断する素材となり得るし、何年もたって、家庭や学校などで子どもたちにこの地震のことを伝えるとき、「題字左側」の7日付紙面を見せれば、災害をリアルに追体験できるだろう。

戦争を再現する

「究極の人災」たる戦争もまた、時間の経過とともに人々の記憶から薄れていく。歴史上の出来事を、「その翌日の朝刊」の形で再現する試みがある。その一つが、中国新聞労組が被爆50周年に出した『ヒロシマ新聞』である。原爆で多くの記者を失い、同紙45年8月7日付は発行できなかった。そこで、被爆50周年の1995年に若い記者が中心になって、「その翌日の朝刊」を発行した。

1面トップは「新型爆弾 広島壊滅」。総合面では被害が検証され、「防空計画役立たず」と、日本側の問題点まで指摘されている。時制はあくまでも「その時」だが、記者の視点は現在である。読者は昨日起きた事柄のように原爆の恐ろしさを追体験することができる。

この手法を徹底したのが『沖縄戦新聞』である。琉球新報社が沖縄戦60周年の2005年に発行したもので、沖縄戦の重要な「その日」を紙面で再現している。大空襲前夜に「牛島軍司令官主催の宴会が沖縄ホテルで行われた」というベタ記事もあり、細部もリアルだ。時制は「その時」だが、現在の県民の視点が貫かれている。

戦争でも災害でも、薄れゆく記憶を紙面の形で記録することで、そこからさまざまな教訓を引き出すことができる。ネット時代、「紙の新聞」の効用はまだまだある。