辺野古埋め立てをめぐる沖縄県民投票の結果が出た。投票率52.48%で、反対が70%超と多数を占めた。再び沖縄の民意は新基地建設に明確にノーを表明した。「反対」が全有権者の4分の1を超えるため、埋め立ての賛否を問う県民投票条例10条2条に基づいて、知事は内閣総理大臣とアメリカ合衆国大統領に結果を通知する。なお、23年前の県民投票については、直言「沖縄職務執行命令訴訟判決から10年」の下の方に収録した拙稿「最高裁判決と沖縄県民投票」『琉球新報』1996年9月2日付を参照。また、この間の沖縄の動きについては、直言「この国の「憲法なき戦前」―『沖縄 憲法なき戦後』を読む」を参照のこと。

エルンスト=ヴォルフガング・ベッケンフェルデ教授が、2月24日、88歳で死去した。連邦憲法裁判所ホームページのプレスリリース(14号・2月25日)で公表された。今週の「直言」執筆の時点では教授は存命であり、時差のため、その更新は命日とほぼ同刻であった。ここに哀悼の意を表します。(2019年2月26日記)

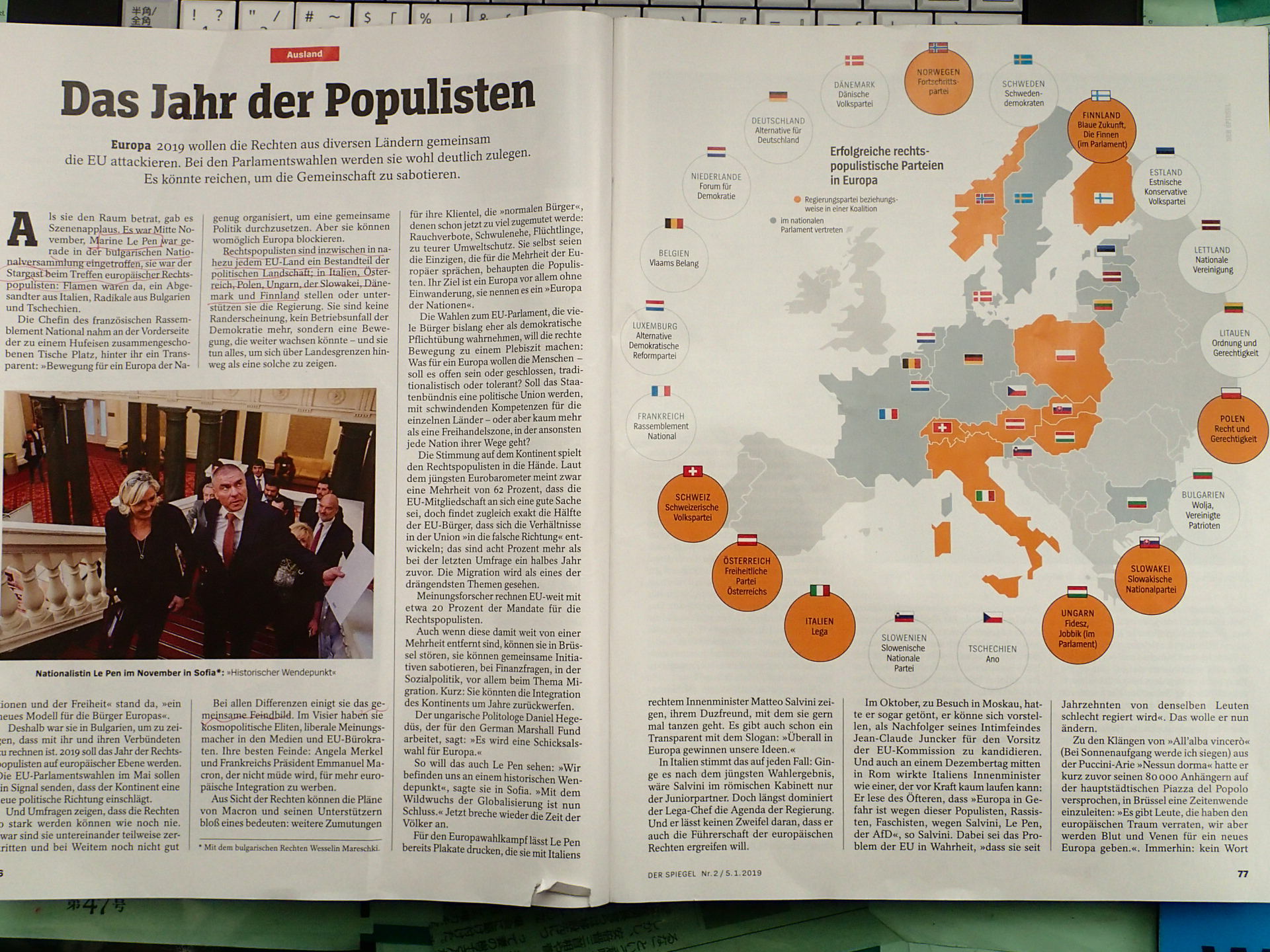

「ひとつの妖怪がヨーロッパを徘徊している。ポピュリズムの妖怪が」。マルクス・エンゲルス『共産党宣言』(1848年)の冒頭の一節をもじったものである。左の写真(Der Spiegel, Nr. 2 vom 5. 1. 2019, S. 76f.)の左側は、フランスの極右「国民戦線」党首のマリーヌ・ル・ペンがブルガリア国会に招かれた場面である。右側は2018年末のヨーロッパの政治地図であり、「直言」1月14日付で紹介した。オレンジ色は、右翼ポピュリズム政党が政権を握るか、連立政権に参加している国である。ハンガリー、ポーランド、スロヴァキア、オーストリア、フィンランド、ノルウェー、イタリアなど、欧州の3分の1弱が「オレンジ色」(まだ「褐色」ではない)になっている。5月23日はEU議会選挙である。オレンジがどこまで広がるか、あるいは、とどまるか。

冒頭右の写真は、極右的傾向のワッペンである。ポーランド、旧ソ連、バルト3国、チェコのズデーテン地方までが「わが祖国」とされ、「ドイツはドイツ人に」とある。彼らにとって現在のドイツ東部地域は「中部ドイツ」であって、「東ドイツ」とはポーランドや旧ソ連領などの旧ドイツ東部領土を意味する。このワッペンの構図が紙面にも出てくる『国民新聞』(National-Zeitung)は、「ドイツ民族同盟」(DVU)党首のゲアハルト・フライが創立した新聞で、極右的論調で知られる(なお、DVUは2012年、ネオナチのドイツ国民民主党(NPD)と合同した。フライは2013年死去)。

この新聞は、ドイツ滞在中、他の新聞とともに買っていたが、キオスクでも書店でも、会計の際に一瞬レジ打ちの指がとまる。明らかに愉快でない顔である。一般の人はおよそ手にとることすらしない新聞だが、ネット上では、キーワードで検索すれば、他の媒体に混じって記事や評論がヒットする。

私も週に1、2度、ウェブサイトをチェックする程度である。極右新聞なので、アンゲラ・メルケル政権の移民・難民政策が激しくやり玉にあがっていた。2015年9月4日深夜、メルケル首相は他の閣僚にはかることなく、ハンガリーからオーストリアを経由してドイツに向かう20000人の難民の受入れを政治決断した。以来、ドイツに大量の難民が流入することになり、これに反発して難民排斥と自国ファーストの傾向が高まるようになる(直言「ケムニッツの警告―「水晶の夜」80周年」)。ドイツの東部地域だけでなく、いまや全国的に右翼ポピュリズムの「ドイツのための選択肢」(AfD)の伸長が著しい。ただ、ネオナチのNPDと『国民新聞』の影響は限定的なものにとどまっている。

さて、先月、この『国民新聞』のサイトでたまたま「民主制にとっての過小評価された危険」という評論を見つけた。筆者は同紙の論説記者のようである。この筆者は、「日本の反メルケル、安倍晋三」という評論も書き、復古的な傾向をもつ安倍首相の姿勢を好意的に評価していた。民主制に関する評論も、極右新聞に掲載されたものなので、ほとんど内容を期待しないで読んだところ、何と、著名な憲法学者の論文が使われているではないか。ハンナ・アーレント賞を受賞した学者であり、かつ連邦憲法裁判所の裁判官も務めたエルンスト=ヴォルフガング・ベッケンフェルデである。2016年7月、カールスルーエにある連邦憲法裁判所を見学したが、その際、1階の待合室に裁判官の写真が並んでいた。この写真の一番右がベッケンフェルデ裁判官である。私は、彼の著書や論文はこれまでも重視して読んできた。拙稿「E=W・ベッケンフェルデの非常事態規定モデル」(拙著『現代軍事法制の研究』(日本評論社、1995年)第4章253-284頁)やベッケンフェルデ/水島朝穂・藤井康博訳「人間の尊厳は不可侵たり続けているか?」『比較法学』42巻2号(2009年)267-288頁〔PDFファイル〕)を公表している。極右新聞の評論に使われて、さぞや本人は心外だろうと思いつつ、早速、研究室出身の若手研究者や大学院生にURLをメールで送信したところ、各人からそれぞれ、すばやい反応が返ってきた。そこで、ベッケンフェルデの「名誉回復」の必要を感じ、現役の博士課程院生・山本和弘君に検討してもらった。それを以下、収録したいと思う。

これまでもさまざまな問題が起きるたびに、若手研究者に「直言」に登場してもらってきた。近年では、「韓国憲法裁判所による大統領弾劾審判」、「「最高責任者」の語る「責任」とは何か」、「憲法9条解釈論」、映画「野火」の評論などがある。これまで同様、以下の囲みの文章の責任は、執筆者本人のものである。

移民排斥的なベッケンフェルデの民主制論?

――ある極右新聞を読んで――早稲田大学大学院博士後期課程 山本和弘1. はじめに2019年1月11日、ドイツの『国民新聞』(National-Zeitung)が、そのウェブサイトに「民主制に対する過小評価された危険」というタイトルで、移民による民主制の危機についての評論を掲載した(2019年2月10日最終閲覧)。同紙は極右新聞として名高く、このような評論が掲載されること自体は驚くべきことではない。しかしそこに引用されていた名前には、思わず二度見した。かつてハイデルベルク大学やフライブルク大学で教鞭をとり、連邦憲法裁判所裁判官も務めた、日本でも高名な国法学者エルンスト=ヴォルフガング・ベッケンフェルデ(Ernst-Wolfgang Böckenförde)である。評論は、移民が民主制の危機をもたらすという主張の根拠にベッケンフェルデを引用している。そこで本稿では、民主制の危機をベッケンフェルデに依って主張する議論を検討し、ベッケンフェルデの民主制論が実際に移民の排斥と結びつくのかを検証したい。

2. 『国民新聞』評論のベッケンフェルデ理解この評論の筆者、ウルリッヒ・ヴェンク(Ulrich Wenck)によれば、「リベラルな民主制」および「開かれた民主的社会」という概念は、はじめからAfDや「右翼ポピュリズム」を攻撃するために用いられている。すなわち、「いずれの概念も、いわゆる『ポピュリスト』による『リベラルな民主制』ないし『開かれた民主的社会』の『危機』を一般大衆受けするようステレオタイプに訴える人々によって濫用されているか、考えもなしに用いられている」という。そして、民主制にとっての本当の危険とは、ポピュリストや極右政党ではなく、メルケル流の移民社会であるという。その際ヴェンクは、ベッケンフェルデによって提唱された「民主制の前提」に依拠しながら、大量に移民を受け入れることで、民主制の前提が成立しなくなるというのである(以下でヴェンクが参照・引用している文献は次の通り。E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, 1987, in: ders., Staat, Verfassung, Demokratie: Studien zur Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991, S. 289ff. なお、HStR II, 3. Aufl., 2004, §24に改訂版が所収されている)。

そこでまず、ベッケンフェルデの「民主制の前提」が、ヴェンクによってどのように理解され、どのように上述の主張の根拠として用いられているのかを確認しよう。

ベッケンフェルデによれば民主制の前提のなかでも、その社会的前提には次の3つがある。すなわち、①自由な政治的決定を実現する社会の解放構造が存在すること、②神権政治的な宗教形態が存在しないこと、③社会の内部に相対的な同質性(relative Homogenität)が存続することである。①については、個人がカーストのような絶対的な階級支配や、氏族的支配に服していては、政治的に自由に決定し、振る舞うことなどできない。それゆえこのような支配構造から個人を解放することが求められる。②については、政治的な領域における振る舞いにまで統制を及ぼそうとする宗教が社会において天下を取っている場合、同様に民主的な自由と政治的な平等を実現するための前提が欠けていることになる。

そしてヴェンクが特に取り上げるのが、③の相対的な同質性であり、彼はベッケンフェルデを引用しながら以下のように続ける(かぎ括弧内は、ヴェンクがベッケンフェルデ論文から直接引用している箇所)。

意思形成の民主的な形態が、政治的共同体に必要な統合と平和状態をもたらし、維持することができるのは、ベッケンフェルデによれば次の場合に限られる。すなわち、「その基底に、確かに絶対的ではないが――絶対的な同質性は自由を捨て去りかねない――、相対的な同質性がある」場合である。〔…〕本質においては、相対的な同質性は、「民主的平等のメタ法的な基礎である法に先立つ同種性(vorrechtliche Gleichartigkeit)と同義である」。

〔…〕この意味における相対的な同質性の基礎とはなんであろうか?ベッケンフェルデ曰く、「それは民族的・文化的な独自性や伝統、共に過ごした政治的歴史、共通の宗教、共通の国民信条、その他これに類するものに根拠がありうる」。全てではないが、あらかじめ与えられているものもある。例えば同質性の基礎は、「本質的には意識における一致としても現れるのだから、次第に生じ、生育することも」ありうる。

以上のように「相対的な同質性」を説明したのち、「相対的な同質性が民主制の前提であるならば、同質性が社会において存続するか、それとも崩壊するかということが、民主制の存続を決定するということについては疑いの余地がない」とし、従来からの「我々という意識」(Wir-Bewußtsein)がわずか3年の間で徐々に蝕まれているにもかかわらず、新たな相対的な同質性の基礎は見えてこない、とヴェンクはいう。

かくして、移民によって社会の相対的な同質性が失われている以上、民主制はもはや立ち行かなくなるのであり、そうであるからには、「リベラルな民主制」などに頭を悩ます必要はなく、民主制にとって本当の危険は、「ポピュリスト」ではなく、「ドイツ国民の歴史的発展に対する根本的な侵害」であるというがヴェンクの結論である。

ヴェンクの見解が、移民を排斥してドイツの(政治)文化的・民族的・言語的共同体を「保存」しようとする極右にとって、掩護射撃になるであろうことは容易に想像がつく。

3. 相対的な同質性はどのように生じるのか?以下では、ベッケンフェルデによって主張された相対的な同質性が、本当に移民の受け入れによって害されるのかに対象を限定して検討する。

すでに紹介した相対的な同質性の基礎に関する論述につき、ヴェンクが引用した箇所には、実は続きがある。まずはその部分を確認する(以下では、特に断りのない限り、ベッケンフェルデ論文からの引用頁数を括弧書きで表記する)。

「〔…〕次第に生じ、生育することもありうるし、その上、――多かれ少なかれ広範囲で――確立されることもありうる。最終的には、イデオロギー教化という手段で意識を「創り変える」ことによっても同様である。いずれにせよそれは、育成し促進することと親和性があるのである。〔そして〕社会における相対的な同質性の持続、生育、あるいは衰退にとって極めて重要なのが、社会において有効にそれを教育し、陶冶する制度であり――つまりこのような制度が、同質性の要素を、次代を担う世代へと伝え、あるいは取り除くのである――、さらに近頃では、メディアによる情報伝達もまた、影響力の強い働きと威力という点で同様に重要である。」(350)この記述からは、ベッケンフェルデは、相対的な同質性の基礎につき、それが人為的に作り出される可能性を認めていると読むことができるように思われる。すなわち相対的な同質性は、その言葉の響きからもそうであるが、極めて民族主義的な同胞概念と結びつきやすいもののように思えるが、実はそうではなく、教育制度などを通じて育成・排除できるものと理解するべきではないだろうか。そうだとすれば、ここにヴェンクによる相対的な同質性についての意図的な読み替えがあると言えよう。

相対的な同質性をそのように理解すると、相対的な同質性の基礎は、ヴェンクが示唆している結論とは異なって、移民を受け入れることそれ自体によって害されるわけではない。すなわち、相対的な同質性の基礎は、受け入れた移民に対し、相対的な同質性の要素を教育し陶冶する制度を通じて維持されなければならないのであり、仮に移民の受け入れによって相対的な同質性の基礎が損なわれているとすれば、それは、統合政策の機能不全を示唆していると言えるのではないだろうか。

ベッケンフェルデが論じているように、相対的な同質性は、「民主的平等のメタ法的な基礎である法に先立つ同種性と同義」だった(349)。相対的な同質性と同種性の関係につき、ベッケンフェルデは脚注にて「上記参照」の指示をしているが、ヴェンクの評論には当該箇所に関する言及はない。そこで次に、同論文におけるベッケンフェルデの相対的な同質性と同種性の関係(「上記参照」で指示された箇所)について確認したい(ここで参照する章「国家形態および統治形態としての民主制原理」については、同旨の講演原稿の邦訳(高田篤訳)がある(E. -W. ベッケンフェルデ(初宿正典編訳)『現代国家と憲法・自由・民主制』(風行社、1999年)213-230頁)。

相対的な同質性と同様に、同種性の基礎についても、ベッケンフェルデは確定的な答えについては言及せず、共通の言語であっても、宗教であっても、政治的信条であってもよいとする。しかし、「フランス革命とともに、そしてそれ以来発展したような近代民主制においては、この同種性はこれまで、とりわけネーションとしての同種性に基づいており、それを前提としている」、と指摘している(332-333)。

ベッケンフェルデのネーション概念は、歴史学者マイネッケ(Friedrich Meinecke)による分類、すなわち、フランスおよびアングロサクソン系諸国の「政治的ネーション」とドイツおよび中・東欧諸国の「(民族的・)文化的ネーション」の分類に依拠しているようである(333)。前者は、特定の国家的秩序において生活したいという政治的信条に基づいて形成され、後者は、共通の言語、歴史、そして文化などに基づいて成立する。そして、民族的・文化的ネーションに生まれた者も、政治的ネーションに歩み入り、同化することができるという。先に見た相対的な同質性と同様に、政治的ネーションは、先天的な条件には左右されず、変更することが可能なのである。そしてこのような「同種性が、相対的な同質性を基礎づける」のである(332)。

相対的な同質性を維持することが、移民の排斥と直ちに結びつかないということは、ベッケンフェルデが依拠するマイネッケによるネーション概念の分類およびその変更可能性により、よりはっきりとするだろう。相対的な同質性を支え、またそれと同義でもある法に先立つ同種性は、現在では政治的ネーションを想定しているのであり、また、このネーションの所属は、たとえ、本来は言語、宗教、文化などを共有しない者であっても、政治的信条を共有することにより、変更し、同種性に加わることができるというように本稿筆者には読めるのである。

4. ベッケンフェルデ民主制論のもつ危うさベッケンフェルデの民主制論「全体」をめぐっては、それが排外主義や極右的な論陣から利用されかねないという危惧や批判がドイツ公法学において根強くあることに言及しておかなければならない。本稿での検討は、ベッケンフェルデの民主制論全体と排外主義との関係に及ぶものではなく、あくまでヴェンクの評論で主張された内容に限定されている。すなわち、「民主制の前提としての相対的な同質性」と排外主義との関係に限定されている点に注意されたい。

ドイツ基本法20条2項1文(「あらゆる国家権力は、国民に由来する」)について、ベッケンフェルデは、その正当化主体である国民(Volk)を「国籍保持者」として解釈した(311以下)。このような理解に支えられた彼の「民主的正当化論」は、連邦憲法裁判所の決定・判決にも反映されている。たとえば、一定の外国人に対し選挙権を認めるシュレスヴィヒ=ホルシュタイン州およびハンブルク州における法律改正が違憲である根拠として、ベッケンフェルデの民主的正当化論が用いられたのは有名である(この2つの決定には、ベッケンフェルデ自身も裁判官として関わっていた)。

連邦憲法裁判所の決定において展開されたベッケンフェルデの民主的正当化論は、その正当化プロセスの一元性・硬直性をはじめ、正当化主体を国籍保持者に限定する閉鎖性について、批判を受け、先述のような危惧を抱かれた。もっともこうした一筋縄では把握しきれない点こそが、内外の研究者の知的好奇心を掻き立ててきたことは疑いがなく、検討に値するテーマでもある。しかし本稿では、ベッケンフェルデの民主制論が、「全体」として見たときには、排外主義的に利用されかねないというデリケートな一面を持ち合わせていたと言及するに留める。詳細は、後述の参考文献を参照されたい。

5. むすび本稿で検討したヴェンクの評論を、仮に好意的に読み解けば、現在、政治的意思に基づく国民国家形成の母国であるフランスにおいてすら問題が噴出しているように、政治的ネーションの変更可能性について、ヴェンクは懐疑的なのかもしれない。しかし、もし仮に相対的な同質性を根拠として、移民による民主制の危機を主張するのであれば、マイネッケにも取り組みつつネーションの変更不可能性を立証し、さらには同質性と教育制度などには親和性がないことを証明しなければならないのではないだろうか。

そうではなく、基本法上の重要な原理である民主制を守護するというベールを排外主義にかぶせて擬装するために、先に指摘した箇所を省略していたとすれば、それはベッケンフェルデ論文の極めて煽動的な悪用となるのではないだろうか。繰り返し述べてきたように、民主制の前提としての相対的な同質性は、移民の受け入れそれ自体によって害される性質のものではないだろう。本稿は、極めて簡略ではあったが、来年卒寿を迎える泰斗に代わり、「一身上の弁明」を試みた。

《参考文献》

高橋雅人『多元的行政の憲法理論』(法律文化社、2017年)。特に第2部第1章参照。

林知更『現代憲法学の位相:国家論・デモクラシー・立憲主義』(岩波書店、2016年)。特に第9章参照。