9月1日は第二次世界大戦の開戦80周年だった。昨日、12月8日は真珠湾攻撃から78年の日だった。その4日前、アフガニスタンで、医師でNGO「ペシャワール会」代表の中村哲さんが殺害された。中村さんもまた、「戦争とたたかう」活動を続けてきたのである。 「テロとの戦争」を始めたブッシュ政権によって、アフガニスタンをはじめ、世界中は暴力の連鎖のなかにたたき込まれてしまった(直言「「テロとの戦い」の陥穽―「暴力の連鎖を超えて」再び」参照)。1991年からアフガニスタンで医療活動をしていた中村哲医師は、「対テロ戦争」下でも活動を続け、医療活動だけでなく、緑化のための用水路建設でも大きな功績を残した。その中村さんがもはやこの世にいない。残念でならない。中村さんの思想と行動は、憲法9条と「平和に生きる権利」を具現化するものといえるだろう。中村さんもまた、「戦争とたたかう」活動を続けてきたのである(なお、NHKラジオ「新聞を読んで」で、テロ特措法に関連して中村さんの言葉を紹介したことがある)。

さて、今週の金曜日(12月13日)は、私の研究者人生の転換点をつくった人物の命日(没後30年)である。久田栄正氏(1915~1989年)。1983年に私が初めて就職した札幌の大学で同僚となった憲法学者である。もし、私が早稲田で助手になっていたら、講師、助教授となり、いまと同じ早大教授だったと思うが、研究テーマやスタイルはかなり違ったものになっていたことだろう。まさに「出会いの最大瞬間風速」であった。14年前、朝日新聞社の雑誌『論座』の伊藤千尋記者(当時)の取材を受け、「ニッポンの論客」というコーナーで紹介されたことがある。その書き出しはこうだ。

六十九歳の老教授・久田栄正は黙って目の前の寿司を見つめたまま、箸をつけようとしなかった。第二次大戦の末期、飢餓のフィリピンで「寿司が食べたい」と言い残して死んだ部下を思い出したのだ。非人間的な軍隊で「個人の尊厳」を貫こうとした体験から絞り出すように生まれた「平和的生活権」の発想を、いつもは寡黙な久田が「新しい命が吹き込まれたように」話し始めた。博士課程を終え助教授として札幌の大学に着任したばかりの三十一歳の水島朝穂は身を乗り出して「先生、本にしましょう」と叫んだ。

以後の一年間に水島が久田から聞き取ったテープは三十本を超す。裏付けのため二百五十点を超す戦史など文献を読み、防衛庁防衛研究所の図書館を訪ねて資料をあさり、戦時中の久田の同僚や遺族を捜して九州まで会いに行った。半年で二百字詰め三千枚を書き上げたのが『戦争とたたかう』(日本評論社、一九八七年)だ。「このやり方、これをやったことが私の原点となりました」。それから二十年、水島の研究はこれに立脚し、これを発展させ、実現可能な平和主義を提案した。・・・

(「ニッポンの論客」『論座』(朝日新聞社)2005年1月号206-209頁)

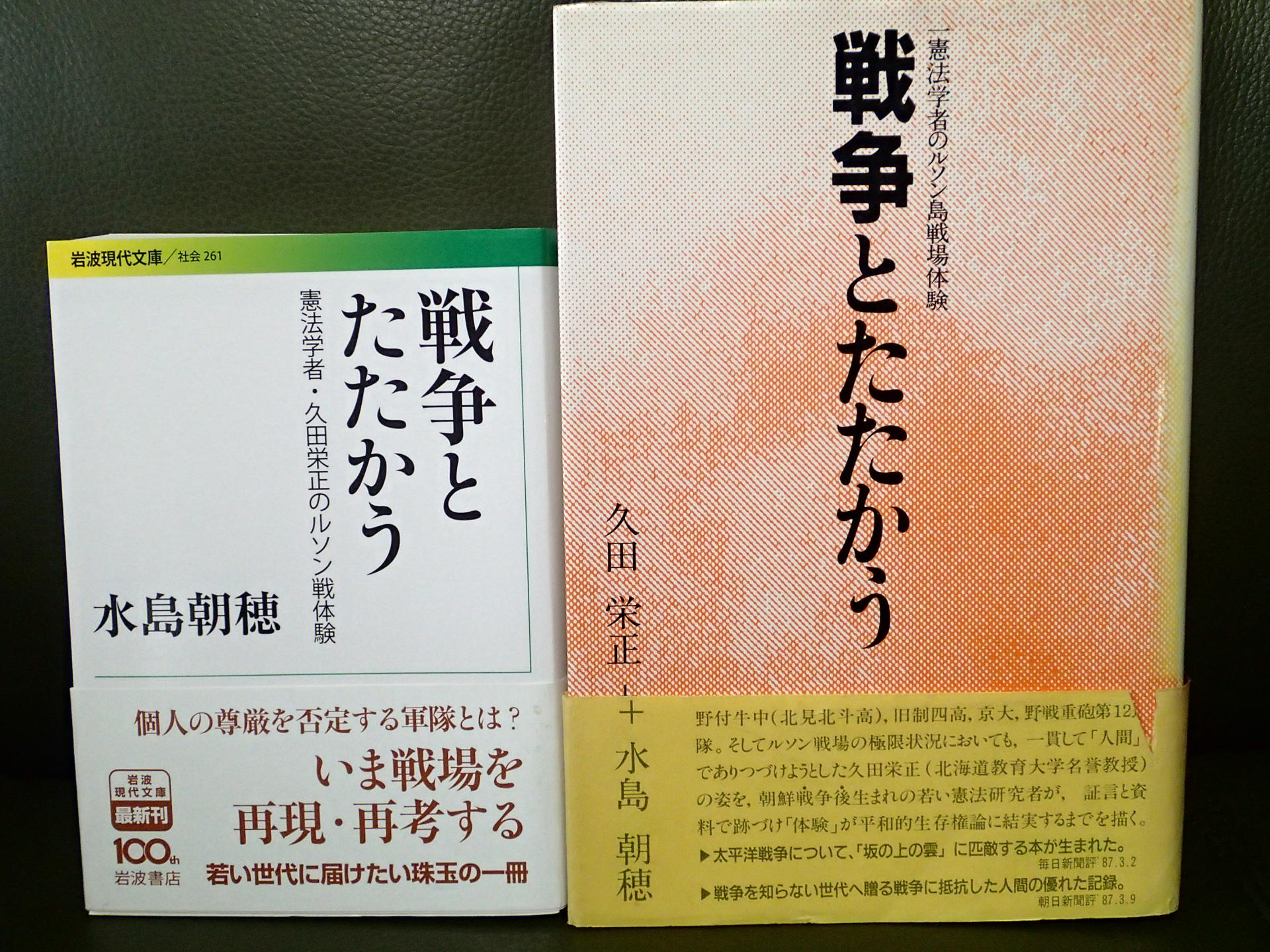

冒頭の右の写真は、研究室で久田氏から聞き取りをしている時のものである。1986年1月22日とある。手帳を見ると、猛吹雪で大学に着くまで時間がかかったとある。午前中ずっと聞き取りをやって、昼休みに一服しているところである。その1年後に久田栄正・水島朝穂『戦争とたたかう――一憲法学者のルソン島戦場体験』(日本評論社、1987年、以下「旧版」という)が出版された。すべて私が書き下ろしたもので、著作権©は私にあるが、久田氏とのやりとりを資料や他の証言で跡づけていく手法で、その意味では、どちらが欠けてもできなかった、言葉の真の意味での共著であった。この写真は、この本の出版記念パーティで挨拶する著者である。

幸い、この旧版についてはさまざまな新聞・雑誌に書評が出た。例えば、『毎日新聞』1987年3月2日付の書評は「画期的な軍隊研究」という見出しで、このような書き出しである。「太平洋戦争について、私たちの前にようやく『坂の上の雲』に匹敵する本が生まれた。司馬遼太郎氏の名作が、日露戦争の刻々の経過を追体験させるのと同じように、この本は私たちがそこに配置されていたかもしれない戦争の局面を再現し、息もつがせぬ迫力をもっている。しかも、小説とは違って二人の憲法学者によるこの戦記は、記憶と記憶とをとことん付き合わせて検証された事実の集大成である。フィリピン戦線という領域に限定されていることは、けっして本書の功績を殺ぐものではない。著者の一人・久田氏があくまで誠実に自己の体験と内面を語っていき、その聞き手でもある水島氏は大本営や前線司令部など軍の命令系統の各段階の決定過程をこまかく調べて、戦闘局面の全体構造をみごとに再現していく。・・・〈以下略〉」

中曽根康弘内閣が「戦後政治の総決算」を掲げて、国鉄分割民営化から「日米同盟」強化まで一直線で突き進む時期だったので、本文においても、久田氏と中曽根氏を対比して論ずる箇所がある(エピローグ「中曽根首相の戦争体験」旧版428-429頁。岩波現代文庫版374-375頁)。

中曽根氏は・・・1941年3月東大法学部卒業後、内務省に入り、海軍経理学校→海軍主計大尉という道を歩む。そして、戦争中は台湾や日本国内勤務が長く、「大した苦労もせず復員した」。ところが、久田が京大法学部を卒業したのも、中曽根氏と同じ1941年3月だった(年齢的には久田が3歳年上になるが、久田は高校浪人等でわりをくっている)、そして陸軍経理学校→陸軍主計少尉となる。同時期に東大と京大を卒業。海軍経理学校と陸軍経理学校。海軍主計将校と陸軍主計将校。楽な台湾・内地勤務とルソンの激戦場。対照的な二人の歩み。この二人の日本国憲法に対する受けとめ方は、決定的に異なっていた。・・・。

本文では、中曽根氏の「憲法改正の歌」(1956年)を紹介しつつ、強烈な改憲指向を批判的に紹介している。他方、久田氏は、激戦地ルソン島から復員して、マラリアを再発。その病床で日本国憲法草案の戦争放棄条項と出会い、「飛び上がるほど嬉しかった」という。そして、この憲法のために命をかけようと、憲法学者の道を選ぶ。その理論は、「戦争体験から生み出された平和的生存権」である(旧版431-434頁、現代文庫版377-382頁)。自衛隊をめぐる一大憲法訴訟となった恵庭事件(札幌地裁) において、大学教授の特別弁護人として、深瀬忠一北大教授とともに法廷に立ち、平和的生存権の憲法13条説を主張した。まさに苛烈な戦争体験に基づく平和的生存権主張であった。

学部4年生の時から、私の研究テーマは旧西ドイツの基本法の政党禁止制度であり、またドイツの選挙法にも関心があった。しかし、33歳で久田氏の戦争体験を書物にしたことによって、その後の私の研究テーマは、平和主義や「軍事的なるもの」(das Militärische)の立憲的統制へと移っていった。早大着任の2年後、たまたま入学式で挨拶する機会を与えられた(1998年度早稲田大学大学院入学式での祝辞、1998年4月2日、大隈講堂)。そのなかで、久田氏との出会いのことに触れた。この祝辞の1年後、私は在外研究でドイツのボンに滞在していた。雪の舞うバート・ゴーデスベルクの書斎で、直言「久田栄正教授没後10年」を執筆した。その書き出しはこうである。

今でも忘れない。10年前の89年12月13日水曜日。早朝の山陽本線に乗って、広島大学(東千田キャンパス・当時)の朝1コマ目の授業に向かった。札幌学院大時代の同僚久田栄正氏(北海道教育大名誉教授)の戦争体験を聞き取ってまとめた仕事『戦争とたたかう――一憲法学者のルソン島戦場体験』のことを講義で話そうと考えながら道を歩いていたとき、先生の声が聞こえた(気がした)。思わず返事をした。大学に着いてしばらく準備をしたあと、8時半に研究室を出た(講義は当時8 時40分開始)。忘れ物に気づき、研究室に戻ると電話がなっている。妻からだった。「久田先生がお亡くなりになりました」。頭が真っ白になった。

久田栄正先生とお別れする会」に出席するため札幌に向かった。雪の札幌斎場(豊平区平岸)。正面にはたくさんの花と先生の遺影。その横に拙著が一冊置かれている。多くの参列者がいたが、菊の花を手向けるだけで、それぞれの別れの思いを遺影に伝えている。友人・知人・教え子の挨拶一つない。香典も丁重に辞退された。義理や建前による葬儀はしないよう言い残した久田氏らしい別れの会だった。

帰りの機内で追悼文を書いた(『北海道新聞』90年1月21日付夕刊掲載)。結びで、別れの会の様子に触れ、「死して後もなお、個人の尊重を貫いた」と書いた。・・・〈以下略〉

「個人の尊重」(憲法13条)から平和的生存権を構成する久田氏に対して、私は深瀬忠一氏や長沼事件一審判決のとる「憲法前文→9条→13条→各人権条項」という構成を支持していた。しかし、コソボ紛争あたりから「人権のための戦争」が語られ、「人道的介入」や「保護する責任」など、冷戦時代までの軍事に対する評価だけでは十分でなくなってきた。日本でも、「邦人救出は、個人の尊重を保障する国家の義務である」という論理も通りやすくなっているようである。そのことを、『北海道新聞』2000年1月25日~26日付夕刊「平和と人権の課題――久田栄正没後十年に寄せて(上)(下)」で書いた。「平和を人権の問題として捉える久田氏の先見的主張も、いまの状況のもとで、平和と人権をどのように実現するかという方法論の問題として精錬していく必要がある。それは後に続く者の課題だろう」と結んだ。

『戦争とたたかう』の旧版は増刷を重ねたが、やがて絶版となった。久田没後24年の2013年、岩波現代文庫として復刊した(水島朝穂『戦争とたたかう―憲法学者 久田栄正のルソン戦体験』(岩波書店、2013年)。藤井康博君や塚林美弥子さんに、若い世代の視点からの再構成を依頼。サブタイトルも、「憲法学者 久田栄正のルソン戦体験」に改めた。冒頭の左の写真にある文庫本の帯には、「個人の尊厳を否定する軍隊とは? いま戦場を再現・再考する」とある。戦争体験のある政治家がほとんどいなくなって、安倍晋三首相の「無知の無知の突破力」により、集団的自衛権行使を可能とする閣議決定、海外派兵を可能とする安保関連法が生れていった。そういう時、「戦争とは何か」「軍隊とは何か」をリアルに語らせるため、「若い世代に届けたい一冊」として文庫化を進めたものである。

若い人たちのなかには、国会前で「戦争反対」を叫ぶ高齢者に対して冷やかに見る人もいる。ネットは特にひどい。でも、若者でもよく知っている俳優の三國連太郎さん。彼の軍隊嫌いは有名だった。「牢に入れられるより、人を殺すのがいやだった。徴兵を忌避して逃げたものの、見つかって連れ戻され、中国戦線へ。しかし人は殺したくない。知恵を絞って前線から遠のき、一発も銃を撃つことなく帰ってきた兵士がいる…」、それが三國さんである(直言「三國連太郎と軍隊」参照)。

久田氏は実は三國さんと同じく、二等兵のまま、軍隊から逃げようとしたのだが、京大出ということで、人事掛准尉が気の毒がり、久田氏に無断で幹部候補生試験の応募書類を出してしまった。試験に落ちようと思って、答案に「自由にすること」という趣旨のことを書いたら、逆にとられてしまい、いい成績で合格してしまう。人を殺したくないから兵科ではなく主計を選ぶ。最終的に北部ルソン島の山奥で捕虜になるが、三國さんほど非戦を徹底したわけではない。『戦争とたたかう』の聞き取りの過程で、私は三國さんを念頭において、久田氏に対して、なぜ将校になったのかと「追及」している。このやりとりを含めて、実際の戦争における人びとの身の処し方というのは単純ではない。若い世代の人たちも、それぞれが極限状態でどのように生きたのかを知ってほしいと思う。

最後に、映画「仁義なき戦い」「トラック野郎」の俳優として知られる菅原文太さんの反戦・反権力の姿勢もすごかった。1度だけラジオ番組でご一緒したことがある。集団的自衛権行使に突き進む安倍首相に対して相当怒っておられた。5年前の直言「菅原文太さんのこと―久田栄正没後25年に」)で書いた。菅原さんに『戦争とたたかう』を謹呈して、久田氏について話すと、たいへん関心をもっていただいた。次にまた詳しく話しましょうと別れて、まもなくして、菅原さんは亡くなった。残念でならない。八ヶ岳の仕事場からさほど遠くないところに菅原牧場があるので、奥様とそこでお話をしたことがある(直言「菅原文太さんのこと(その2)―八ヶ岳の農園にて」)。文太さんが亡くなる少し前、沖縄で語った言葉が残っている。2014年11月1日の沖縄「1万人うまんちゅ大集会」。人前で語る最後の機会となったこの演説で菅原さんは、「政治の役割は二つあります。一つは、国民を飢えさせないこと、安全な食べ物を食べさせること。もう一つは、これは最も大事です。それは、絶対に戦争をしないこと」と訴えた(演説はYouTube参照)。

文太さんが「絶対に戦争をしないこと」と、「国民を飢えさせないこと」の二つを政治の役割としてあげていることに注目したい。これは亡くなった中村哲さんの思想と行動にもつながるものだろう。