政治は理屈である。しかし、しばしば屁理屈が用いられる。でも、屁理屈は、まだ理屈の範囲内にとどまる。17年前の直言「屁理屈から無理屈へ」を読んで懐かしかった。小泉純一郎首相の答弁を無理屈と批判したが、小泉首相には、まだ理屈があった。安倍晋三首相のもとでの7年あまりで無理屈はさらに進化して、理屈をこねる前提そのものを否定する、まさに「反理屈」の域に入ったとみていいだろう。

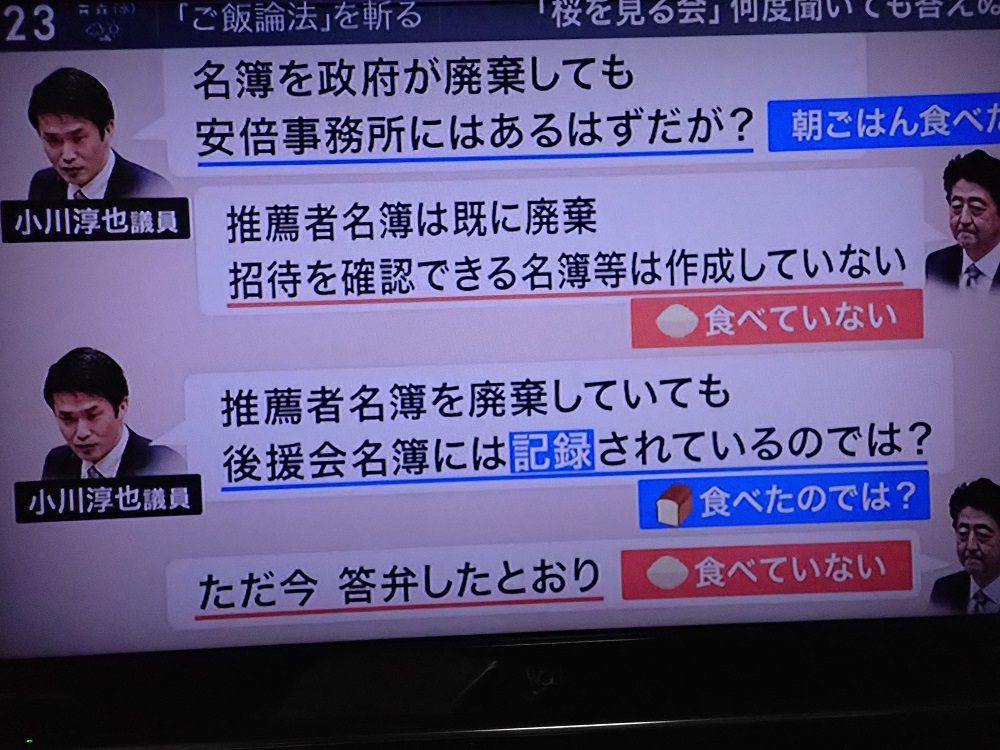

いうところの「ご飯論法」は、理屈のかみ合わせを意図的に壊す手法である。いつの時代にも議論のすりかえ、ごまかし、はぐらかしはあったが、安倍政権下の首相答弁、大臣答弁、官僚答弁は、論理や理屈というものを最初から否定する傾きと勢いをもっている。首相の児戯的な「反理屈」性は、官僚機構の隅々にまで伝播してきた。とりわけ、政府の憲法解釈や法解釈をめぐる状況は、民主主義国家の体をなしていない。

そんな時、一冊の本が著者から届いた。蟻川恒正『憲法解釈権力』(勁草書房、2020年2月20日刊)である(冒頭左の写真参照)。蟻川氏が編集委員として企画した『法律時報』2014年7月号特集「憲法解釈と人事」に私も参加を求められ、「「憲法の番人」をめぐる抑制と均衡の力学」を寄せた(直言「「憲法の番人」とは誰か」掲載)。安倍首相が内閣法制局長官に外務官僚を据えて、「集団的自衛権の行使は違憲」という長年にわたる政府の憲法解釈を無理やり変更したことは記憶に新しい。蟻川氏は「憲法制定権力」という憲法学上の周知の概念とは別に、「憲法解釈権力」という視座を設定して、法の階層秩序に占める憲法解釈権力の存在感と比重の高さを明らかにするとともに、それが有権的憲法解釈機関である裁判所(特に最高裁)だけでなく、政治過程全般にわたって登場して、一国の憲法秩序の死命を制する力にさえなり得ると指摘する(同書3-5頁)。公権力の発動に責任を有する者は、憲法の解釈を職務として行うことがあるが、それゆえに「憲法違反回避義務」がそこに生ずる。本書は、公権力が憲法に拘束されるありようとその構造を執拗に分析する、知的刺激に満ちた著作である。

この7年あまりのこの国の政治は、「憲法違反常習首相」のもとで、特にここ3年ほどは「モリ・カケ・ヤマ・アサ・サクラ」に集中的に表現される権力私物化の傾向が著しく、もはや「公」権力とか「公」務員とはいえない状況になってきた(直言「「反社勢力」に乗っ取られた日本―安倍政権7年の「悪夢」」参照)。安倍首相には、歴代のどの首相にもない、憲法尊重擁護義務への確信犯的敵対の姿勢が見られ、まともな憲法論議は成立しない。内閣人事局を使って役所の人事に細々と介入する。「憲法解釈権力」の一つの柱であった内閣法制局長官人事にも露骨に介入し、最高裁判事に加計学園監事の弁護士を任命するなど、恥も外聞もない。次の警察庁長官の人事(中村格次長の昇格)も含めて、公権力の頂点部分の私物化があと一歩で完成水準に到達する。最後の砦が検察である。

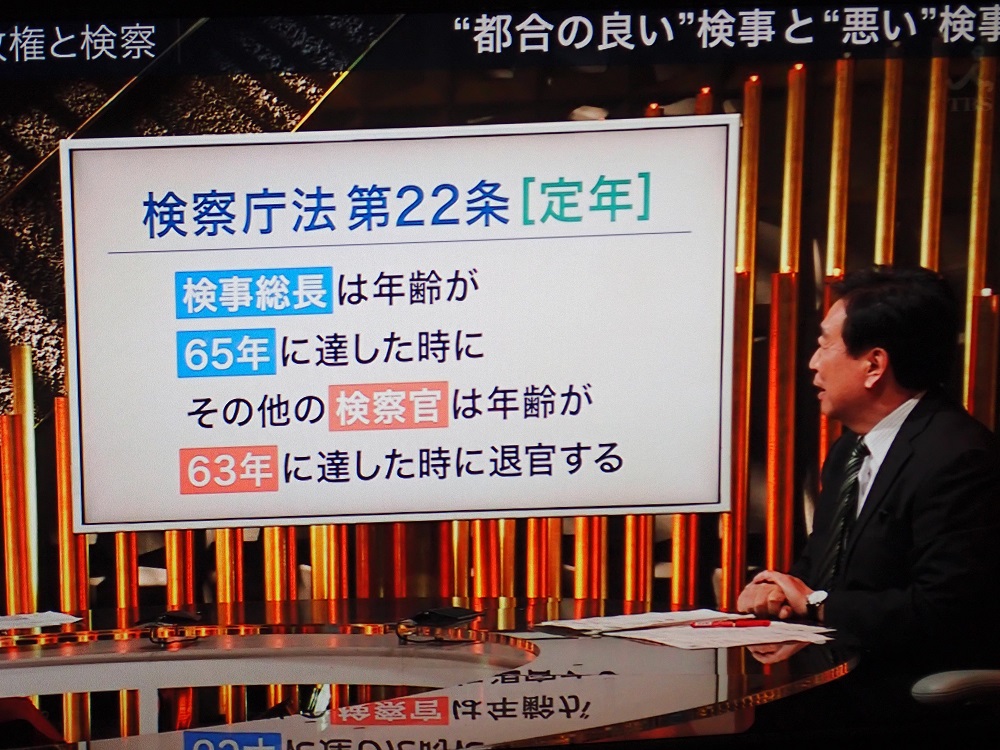

1月31日、東京高検検事長の黒川弘務氏の勤務を、国家公務員法に基づき、8月7日まで半年間延長する閣議決定が行われた。検察庁法22条は、「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。」と定めている(冒頭右の写真のフリップ参照)。稲田伸夫・現検事総長(63歳)がこの8月、慣例に従って約2年の任期で退任すれば、その後任は誰かということになる。7月に定年を迎える名古屋高検の林真琴検事長(62歳)が検事総長になるのが順当と見られてきた。ところが、2月7日に定年を迎える黒川氏は菅義偉官房長官と懇意で、官房長や事務次官などの政治まわりの経歴で評価されてきた人物のため、安倍ご一党が検察トップをもトモダチ化して、自らや側近政治家たちに特捜検察の刃が向かうのを阻止しようとしたと見られている。語るに落ちる露骨さである。普通に考えたら、こんなミエミエの人事をされて検事総長になるようなことがあれば、この国はもはや法治国家ではなく、中国・北朝鮮同様の「人治国家」といわれても反論できないだろう。

2月10日の衆議院予算委員会で山尾志桜里議員(立憲民主党)は、定年制が盛り込まれた国家公務員法改正案を議論した1981年の衆院内閣委員会議事録をもとに、当時の人事院幹部が「検察官と大学教官は、(検察庁法などで)既に定年が定められている。(国家公務員法の)定年制は適用されない」と答弁しており、「今回も適用できないはずだ」と追及した。森雅子法相は、「定年延長は、一般法の国家公務員法が適用される」という答弁を繰り返した。

実は、ここからが今回の「直言」の目玉である。上記の国会審議で議論になっていない問題がある。今般の安倍内閣の「解釈変更」により、国家公務員法第81条の3第1項の「定年に達した職員」に検察官が含まれることとなった結果、第1項により検察官の勤務の延長が可能となったという答弁がなされた。だが、より重大なのは、第2項により、検察官の任命権者は、延長された検察官の勤務の期限をさらに1年を超えない範囲で延長する場合には、「人事院の承認」を得る必要があることとなったことである。この点はメディアでもほとんど指摘されていないので、少し詳しく述べていく。

国家公務員法

(定年による退職の特例)

第81条の3 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

検事長、検事および副検事の任命権者は法務大臣である(検察庁法第16条第1項)。国家公務員法第81条の3第2項の規定により、法務大臣は、検事長、検事及び副検事の期限を延長するには人事院の承認を得なければならないことになる。さらに、検察庁法第15条第1項により、「検事総長、次長検事及び各検事長の任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する」とされているから、国家公務員法第81条の3第2項の規定により、検事総長、次長検事、各検事長の任命権者である内閣は、検事総長、次長検事、各検事長の期限を延長するには人事院の承認を得なければならないこととなったわけである。認証官の人事に関する内閣の意向すら法的に左右できるようになったとは、人事院も大出世である。

日本の法体系では、人事院は準司法官とされる検察官をコントロールしないことになっている。例えば、一般職国家公務員の給料は人事院勧告に基づき一般職給与法に定められているが、検察官の給料は検察官の俸給等に関する法律に定められており、人事院は関与しない。また、検察庁法第32条の2は、「この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。」と規定する。

この検察庁法第32条の2の趣旨について、参議院法務委員会1949年5月11日の高橋一郎政府委員の説明はこうである。

「檢察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴提起機関として規定せられております。從つて、檢察官の職務執行の公正なりや否やは、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすものであります。このような職責の特殊性に鑑み、從來檢察官については、一般行政官と異り、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を與えられていたのでありますが、國家公務員法施行後と雖も、この檢察官の特殊性は何ら変ることなく、從つてその任免については、尚一般の國家公務員とは、おのずからその取扱を異にすべきものであります。よつて、本條は、國家公務員法附則第十三條の規定に基き、檢察廳法中、檢察官の任免に関する規定を國家公務員法の特例を定めたものとしたのであります。」

だが、安倍政権が「一般法である国家公務員法が適用される」などという無茶苦茶な「解釈」をした結果、検察は人事院のコントロール下に置かれることとなったわけである。だが、人事院が検察人事に介入できるというこの結果は、どう考えてもおかしい。

予想される法務省の言い訳としては、「第2項は検察官には適用されない」という「解釈」が考えられる。だが、これは無理である。一般法である国家公務員法を適用すると言っておきながら、第2項だけは適用されないというのは意味不明である。「第2項は検察官には適用されない」という結果が欲しいのであれば、「第2項は検察官には適用しない」という適用除外の規定を法律に設けなければならない。つまり、法改正が必要なのである。

というよりも、そもそも、現行の国家公務員法や検察庁法に「国家公務員法第81条の3第2項は検察官には適用しない」という規定が存在しない以上、勤務延長制度を導入した1981年の改正当時から、検察官に国家公務員法第81条の3が適用されないことは明白だったのである。また、もし検察官を国家公務員法による勤務延長制度の対象にするつもりなら、現行の国家公務員法第81条の3第1項が「定年に達した職員が前条第一項[注:国家公務員法第81条の2第1項]の規定により退職すべきこととなる場合」という規定になっているのはおかしい。検察官は、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する」という検察庁法第22条の規定により「退官」するのであって、国家公務員法第81条の2第1項の規定により「退職」するのではない。法律上、「退官」と「退職」が使い分けられていることに注意したい。

もし、検察官が国家公務員法第81条の3の規定の適用対象となるのであれば、検察官については「前条第一項」という文言を「検察庁法第二十二条」という文言に読み替えるなどの立法上の手当てがなされていなければならないはずである。現行法がそのような手当てをしていないということは、国家公務員法第81条の3の制定当初から、検察官は同条の適用対象ではなかったということになる。安倍内閣による集団的自衛権の解釈変更に手を貸した、現在の地に落ちた内閣法制局ならまだしも、1981年当時の内閣法制局がこんな杜撰な整理を許すはずがない。

検察官の勤務延長が可能になったのはいつからかという後藤祐一衆議院議員の質問に対して、森雅子法務大臣は「制度的には国家公務員法が導入されたときと理解をしておりますが、今般、政府統一見解として、一月二十四日に勤務延長が可能になったと統一的に確認をいたしました」「論理的には、勤務延長制度が導入されたときから検察官に勤務延長制度が適用されるという関係になるという理解をこのたび私はいたしまして、そのような解釈をいたしました」(2020年2月20日衆議院予算委員会)と答弁した。上述の通り、検察官について国家公務員法第81条の3第1項の読み替え規定もなく、同条第2項の適用除外規定もないのに、勤務延長制度が導入されたときから検察官に勤務延長制度が適用されるということが「論理的」とは到底いえない。

また、森法務大臣は、「人事院の答弁にもありますが、勤務延長自体が今まで議論に上ったことがなかったというふうに御答弁されていると思いますが、そのとおりであると思いまして、我々、協議をする中で、これまで勤務延長制度が検察官にも適用されるかどうかということが正面から議論されたことがなかった、そこについては、その詳細が、経緯がつまびらかではないのでございます」(2月20日衆議院予算委員会)と答弁した。仮に「経緯がつまびらかではない」としても、法律の規定は極めて明確である。

と、ここまで原稿を用意してきたところで、『毎日新聞』2月24日付(デジタル)の記事が飛び込んできた。小西洋之参院議員(無所属)が国立国会図書館で、国公法改正案が国会で審議されていた1980年当時の文書を発見したというニュースである。この文書には、総理府人事局(当時)が「(検察官の)勤務延長は除外される」とはっきり記されている。この文書は、内閣法制局がまとめた法律案審議録として保管されている「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」と題された1980年10月のもので、「検察官、大学の教員については、年齢についてのみ特例を認めたのか。それとも全く今回の定年制度からはずしたのか」という問いに対して、「定年、特例定年、勤務の延長及び再任用の適用は除外されることとなる」と明確に記してある。

安倍政権により「当時の解釈」とか「解釈変更」とか言われている。だが、国家公務員法第81条の3の規定を追加した当時、そもそも検察官を対象としないというつもりで条文を書いたことは、この文書からも明らかであろう。今回の問題は、条文が不明確なときにその意味するところはAかBかといった解釈問題ではない。1981年当時、検察官には勤務延長の制度は適用しないという政策が採用され、その政策が法律に書き込まれただけである。安倍政権の主張は、「解釈変更」ですらなく、単に法律の読み方が常軌を逸しているだけである。往年の内閣法制局参事官なら、「あなた、どこの幼稚園を出て来たんですか?」と吐き捨てるだろう。

なお、「どこの幼稚園?」というのは、工藤敦夫・元法制局長官が、法制局審査を受ける側だった通産官僚時代に、法制局参事官から言われた言葉で、工藤長官の回顧録に書かれている実話である(西川伸一「『工藤敦夫オーラルヒストリー』を読む」〔PDF〕参照)。司法試験に合格し、弁護士でもある森法務大臣は、まともな時代の内閣法制局だったら、「どこの幼稚園?」といわれるレベルである。

このまま7月になれば、黒川弘務検事総長が誕生するのだろう。検察官にはプライドがないのか。2月19日、法務省で、全国の法務・検察幹部が一同に会する「検察長官会同」が開催されたが、その場で一人の検事正が挙手して、「今回の(定年延長)ことで政権と検察の関係に疑いの目が持たれている。国民からの検察に対する信頼が損なわれる。検察は不偏不党、公平でなければならない。これまでもそうであったはず。この人事について、検察庁、国民に丁寧な説明をすべき」と発言したという)。静岡地検の神村昌通検事正である。

国が壊れていくとき、公務員は「全体の奉仕者」であることに思いを致し、この権力私物化の極致のような安倍政権を崩壊させるために、憲法尊重擁護義務のしたたかで、しなやかな発動を望みたい。

情勢に鑑み、3月2日分の本「直言」を前倒しでアップロードしました。