「外交のアベ」の負債を継承

5年前の「直言」で高く評価した『検証 安倍イズム―胎動する新国家主義』(岩波新書、2015年)の著者が首相補佐官に任命された(10月1日付)。メディアの生理と病理を知悉した周到な「飴と鞭」は、前政権の「アベと無知」とは微妙に異なるスガ的手法のあらわれなのかもしれない。とはいえ、菅義偉首相の外交デビューは地味で、すでに主要国首脳との電話会談はやってはいるものの、「テルテル外交」という酷評もある。安倍晋三前首相のように「地球儀を俯瞰する外交」といった派手なパフォーマンス(その破綻はここを参照)を打ち出す余裕もない。

9月29日夜8時のロシアTVのトップ項目は、プーチン・菅電話会談で、冒頭左の写真はその画面だが、一体、プーチンと何を話したのか。首相官邸のホームページには、電話会談で、「私からは、平和条約締結を含む日露関係全体を発展させていきたい、北方領土問題を次の世代に先送りさせず終止符を打ちたい、こうした旨申し上げました。…プーチン大統領と今後、率直に意見交換ができる、そうした手応えを感じました。また我が国としては、領土問題を解決して平和条約を締結する。この基本方針の下に粘り強く交渉していきたいと思います。…」とある。しかし、ロシアTVのニュースが伝えた電話会談の内容は、「ウラジーミル・プーチンは、最近首相職に任命されたことについて菅義偉氏に祝意を伝えた。政治、商業・経済および文化・人文領域における露日間の対話と協力の発展に関して近年達成された成果について、両者から指摘があった。コロナウイルスに対するワクチン開発を含めた医療分野の協力の展望についても議論になった。両国の国民とアジア太平洋地域全体のために露日関係全体を前進させる努力を継続する双方の意図が確認された」(ロシアTVでオレンジ色の部分)。 これだけである。ロシア大統領府のサイトにも、これと同様の記述しかなく、平和条約や領土問題に関連する文言は皆無である。官邸ホームページにあるのは、日本側の我田引水、希望的観測ではないのか。

安倍前首相がプーチンとの会談回数だけを誇り、「ゴールまで、ウラジーミル、二人の力で、駆けて、駆け、駆け抜けようではありませんか。」(2019年9月5日・東方経済フォーラム)などと、歯が浮くような言葉を発しながら、日ソ共同宣言(1956年)で明記された歯舞、色丹の2島返還と引き換えに、国後、択捉への経済援助を日本が行うという線よりも実質的に後退させられた上に、8項目の経済協力まで約束させられてしまう外交的完敗をもたらしたことは、周知の事実である(直言「安倍政権の「媚態外交」、その壮大なる負債」および「「外交の安倍」は「国難」」参照)。菅政権は北方領土問題では、「安倍媚態外交」の壮大なる負債から出発しなければならない。

「菅カラー」、まずはプーチン流の人事で

内政面では、菅政権発足から半月あまり、「安倍カラー」に比べて「菅カラー」はイデオロギッシュな面を目下のところ控えめにしているようにも見える。だが、先週、「菅カラー」の特徴を分かりやすいかたちで示す事件が起きた。日本学術会議会員となる候補者6人の任命拒否である。菅首相は、自らにたてつく人物の扱い方について、プーチンの手法に学んだのだろうか。

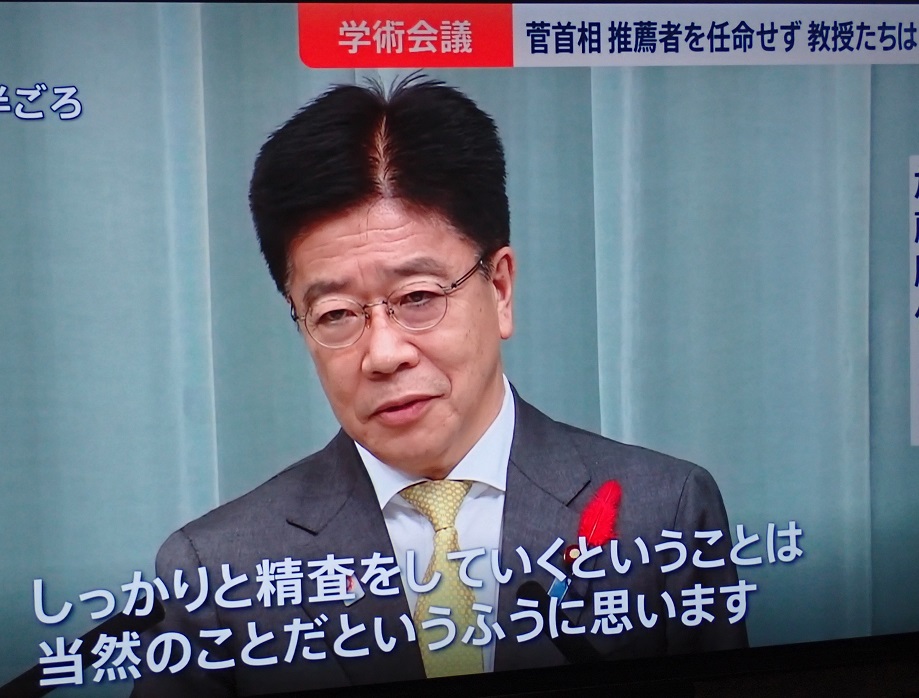

10月1日、菅首相は、日本学術会議の新会員の候補者105人のなかから、6人を除いて99人を任命した。任命を拒否された教授のなかには、私と同じ階に研究室がある岡田正則教授(行政法)や、私の3代あとの全国憲法研究会代表の小澤隆一教授がいる(写真はnews23 10月2日)。この写真にあるように、安全保障関連法や共謀罪など、政府の施策に批判的な見解を表明したことを理由にしていることが強く推定される。加藤陽子東大教授が、「内閣府の担当者は驚きを隠せないまま、内閣総理大臣が数人の候補者の任命を拒否したと伝えてくれたのです。」と述べているように、首相自らがかなり直前になって手を入れたようである。著書などをしっかりチェックせず、法案反対などに名前を連ねたという理由だけで拒否したように見えてしまう粗雑な人選なのか、それとも、政府の方針にたてつくとこうなるぞという威嚇と威迫の効果を狙って意識的に任命拒否の範囲を広げたものなのか。

冒頭右の写真は、10月2日付の朝刊各紙である。事柄の重大性から、『東京新聞』が1面トップにもってきた。『毎日新聞』は1面肩で4段、2面で受けて「官邸 学問に人事介入」の見出し。『朝日新聞』は東証取引停止のトップに押されつつも、1面肩で3段見出し。第1社会面で「説明なし 学者除外」と大きく受ける。『読売新聞』は第2社会面(25頁)に「石原さとみ結婚へ」と並ぶ準ベタ記事扱い。『産経新聞』は総合面(5頁)にこれも準ベタ扱いだった。内閣支持率の高さに加えて、庶民には無縁の、「学者の世界」の「コップのなかの嵐」のような扱いでスルーできると思ったのだろうが甘かった。テレビも朝と昼のワイドショーで繰り返し取り上げた。菅政権の最初の目立った施策が「人事介入」という負のイメージが強く出てしまった。内閣支持率が高かったのに、これは明らかにマイナスポイントである。

日本学術会議法のこと

日本学術会議は、日本学術会議法により、内閣総理大臣の所轄のもと、政府から独立して職務を行う「特別の機関」である(同法3条)。「わが国の科学者の内外に対する代表機関」(2条)とされ、210名の会員によって組織されている。任期は6年で、3年ごとに半数改選。学術会議が候補者を選考し、内閣総理大臣に推薦し(17条)、その「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」(7条2項)。学術会議が推薦した新会員候補者を内閣総理大臣が任命しなかったケースは、表立ってはない。

ちなみに、26条は、「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。」と定める。内閣総理大臣は国務大臣を任意に罷免できるが(憲法68条2項)、学術会議会員の場合は、「不適当な行為」があった場合でも、「日本学術会議の申出」なしに会員を辞めさせることはできない。したがって、会員任命時の「日本学術会議の推薦に基づいて」という法7条2項の定めは決して軽くなく、内閣総理大臣の判断を拘束するものといえる。

実際、1983年5月12日の参議院文教委員会(308番)において、中曽根康弘首相(当時)は、「これは、学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので、政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております。」と答弁している。この日の委員会の前後のやりとりを読めば、当時の政府もまた、日本学術会議について何らかの介入をしたいという問題意識があったことは疑いない。だが、憲法23条の学問の自由や大学の自治の観点から、踏み込めない一線は自覚していた。当時の内閣法制局がまだ健全だったことも大きい。だから、政府解釈は、日本学術会議法7条2項について、これを「形式的任命行為」としてきたのである。中曽根首相も、会員の任命にあたって、「学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております」として、学術会議の推薦を尊重している点は記憶されてよい。

だが、安倍政権の7年8カ月は、むきだしの権力行使が横行することになる。何よりも政府解釈の強引な変更である。その最たるものは、法制局長官を外務官僚にすげ替えて、集団的自衛権行使を合憲とするように政府解釈を変更したことである(「7.1閣議決定」)。

10月2日夜、菅首相は記者の問いかけに、「法に基づいて適切に対応した結果だ」と述べたとされている(3日付各紙)。しかし、これは2日夜のnews23などを見れば明らかなように、官邸内を移動中、一瞬たりとも立ちどまることなく、マスクをとることもなく一言発しただけのもので、これを「記者に語った」という形で報ずるのはミスリードではないか。一方、加藤勝信官房長官は2日の記者会見で、首相の任命権を定めた日本学術会議法について、2018年の段階で、内閣府と内閣法制局が協議し「解釈を確認した」ことを明らかにした。肝心の、何をどのように解釈することを確認したのかについては語らなかったが、『東京新聞』10月3日付は、「この時に任命拒否も認められるとの解釈に変更した可能性がある。」と推定している。3年に一度の半数改選に備えて、法制局とのすり合わせをやって臨んだのだとすれば、今回の任命拒否は、安倍政権下で周到に準備されてきたものといえるだろう。

2016年にも人事介入

ところで、『毎日新聞』10月3日付1面トップのスクープが注目される。安倍政権時の2016年にも学術会議に対する人事介入があったという記事だ。2016年の第23期の補充人事の際、学術会議が候補として挙げ、複数人が首相官邸サイドから事実上拒否されたという。学術会議の複数の幹部が共通して指摘していることで、その一人、元会長の広渡清吾東京大名誉教授は毎日新聞の取材に実名で回答した。自身が会長退任後の第23期後半、複数の会員が定年70歳を迎えたため補充が必要になり、学術会議が官邸側に新会員候補を伝えたところ、官邸側がこのうち複数人を認めず、候補者を差し替えるよう求めてきたという。学術会議側はこれに応じず、一部が欠員のままになった。広渡元会長はこの「人事介入」を知り、強い危機感を覚えたと振り返る。今回は、6人がはっきりわかるように拒否されて問題化したが、2016年は、差し替えを学術会議側が拒否することで欠員が出たわけで、この事実はメディアで報じられることはなかった。官邸側が「不都合な人物」を排除しようとする試みはとっくに始まっていたわけで、2018年の「解釈変更」と合わせて、今回の6人の任命拒否は準備されていたといえるだろう。ただ、肝心の「誰を拒否するか」について、直前に首相自らが手を入れたりしたため、「費用対効果」ならぬ「批判対効果」(多少の批判はあっても目的達成の効果を得る)の点で想定外の事態になっているのかもしれない。

大学への権力的介入

国立大学の学長の任命をめぐっては、大学と文部省との間で長い対立の歴史がある。拙著『戦争とたたかう―憲法学者・久田栄正のルソン戦体験』(岩波現代文庫、2013年)の久田栄正氏は、1962年10月に北海道学芸大学(後の教育大学)札幌分校主事(学長に準ずる地位)に選ばれたが、選出過程で助手にも投票権を与えていたことなどを問題にした文部省が、その発令を拒否した。「大学の自治への不当な干渉」ということで、全国の大学で署名運動が広まった。日本学術会議の「学問思想の自由委員会」(委員長・宗像誠也東大教授)も動いた。1964年4月になって文部省は久田主事を発令するに至った(詳しくは家永三郎「大学の自治と大学教員の人事権」『法律時報』1964年 7 月号44-50頁参照)。教育公務員特例法10条は「大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。」と定める。この条文から、任命権者(文部大臣)は大学管理機関の申出を待たずに何でもできるという解釈は出てこない。任命権者は拒否権を有しないというのが長年の解釈であった。ここから家永氏は「札幌分校主事の任命も、文部大臣は大学の申出どおり発令する義務を負っているのであり、大学の申出に応じないのは、違法の職権濫用にわたる不作為として糾弾されることを免れまい。」と書いている(前掲論文48頁)。

その後、大学の自治は後退に後退を重ね、ついに2014年の学校教育法「改正」によって、「重要事項を審議する」機関としての教授会の地位は低下し、学長によるトップダウン手法が定着していく(直言「「学長が最高責任者だ ! 」―学校教育法改正で変わる大学」)。文科省が発令拒否をしなければならないような人物は、大学側の見えざる忖度によって最初から選ばれないようになったといってもよいだろう。

なお、大学の授業内容にかかわる介入も起きており(例えば、直言「学問の自由が危ない―広島大学で起きたことへの憲法的視点」参照)、大学の教育内容は「世間の目」にさらされるなかで、内側から、本来の大学のあり方から距離のあるものに変質していった(例えば、直言「「安倍カラー」で空洞化する大学―入口から出口まで」参照)。

研究内容への介入も行われている。例えば、特定の大学教授の研究内容が国会の場で問題にされ、科学研究費補助金の削減を求める質問が行われるところまできた。それをやったのは、安倍チルドレンの杉田水脈議員だった。2018年2月26日の衆院予算委分科会で、文科省の科学研究費をめぐって、特定の大学教授の実名をあげ、「反日プロパガンダ」に税金が使われているというようなトンデモ質問だった。もっとも、安倍逃亡により、安倍肝入りで重用されてきた勘違いの面々の未来は明るくない。「安倍突撃隊(SA)」の一人、杉田水脈の命脈もここまでである。

学術会議6教授事件と「ゲッティンゲン7教授事件」

日本学術会議会員の会員候補者を首相が任命拒否して、その理由を言わない。官房長官時代の口癖である「全く問題ない」「ご指摘はあたらない」「法に基づいて適正に対処している」と繰り返すだけかもしれない。しかし、「法に基づいて」いるわけはなく、端的に、権能の限界を超える法律解釈変更であり、憲法違反である。このまま進めば、教授会で採用を決め、大学管理機関が決定した教授人事を、文科大臣が任命権者だからといって覆すことも起きるかもしれない。憲法研究者が政府に批判的な意見を述べて、学術会議会員の任命を拒否された今回の事件には既視感がある。

この写真は、共同通信が配信した記事を『熊本日日新聞』2006年12月17日付が掲載したものである(左下に私のコメントあり)。1935年の天皇機関説事件の際、全国の大学の憲法学者の教科書や講義が文部省思想局によって調査され、天皇機関説という学説の記述が教科書から消され、講義でも触れることができなくなった。担当科目を外されたりする直接的な不利益も生じた(詳しくは、直言「憲法研究者の一分(その1)」参照)。いまの日本の状況は、85年前の日本の状況と似てきているように思う(5年前に書いたものとして、直言「再び、憲法研究者の「一分」を語る―天皇機関説事件80周年に」参照)。

今回の6教授が時の政権の意向によって任命拒否となることを許すならば、長い時間をかけて、日本学術会議から「学術」がなくなって、「日本会議」となってしまうかもしれない。1837年にハノーファー王国で、自由主義的な新憲法を無効にして、旧体制を復活させようとする動きが起こったとき、7人の大学教授がこれに抵抗して罷免された「ゲッティンゲン7教授事件」(Göttinger Sieben)がある。いつの時代でも、憲法が保障する権利が奪われようとする時、これに抗して声をあげることが重要なのである。