就任初日の大統領令

1月20日、米民主党のジョー・バイデンが第46代合衆国大統領に就任した。その日のうちに、気候変動対策の国際的枠組みである「パリ協定」への復帰や、世界保健機関(WHO)脱退の撤回、イスラム系諸国からの入国禁止の撤回などの大統領令や関連文書に署名した。メキシコ国境の「壁」建設のために予算転用を認める国家緊急事態宣言の終了も含まれている。就任初日のこの行動によって、バイデン新大統領がトランプの「米国第一主義」(America First)を脱して、国際協調路線に転換することを内外に強くアピールするものとなった。この初動の早さ(「電撃戦」と呼ばれている)は、政権移行にあたって入念に準備を行っていたことの反映のようである。

新しい「壁」の時代

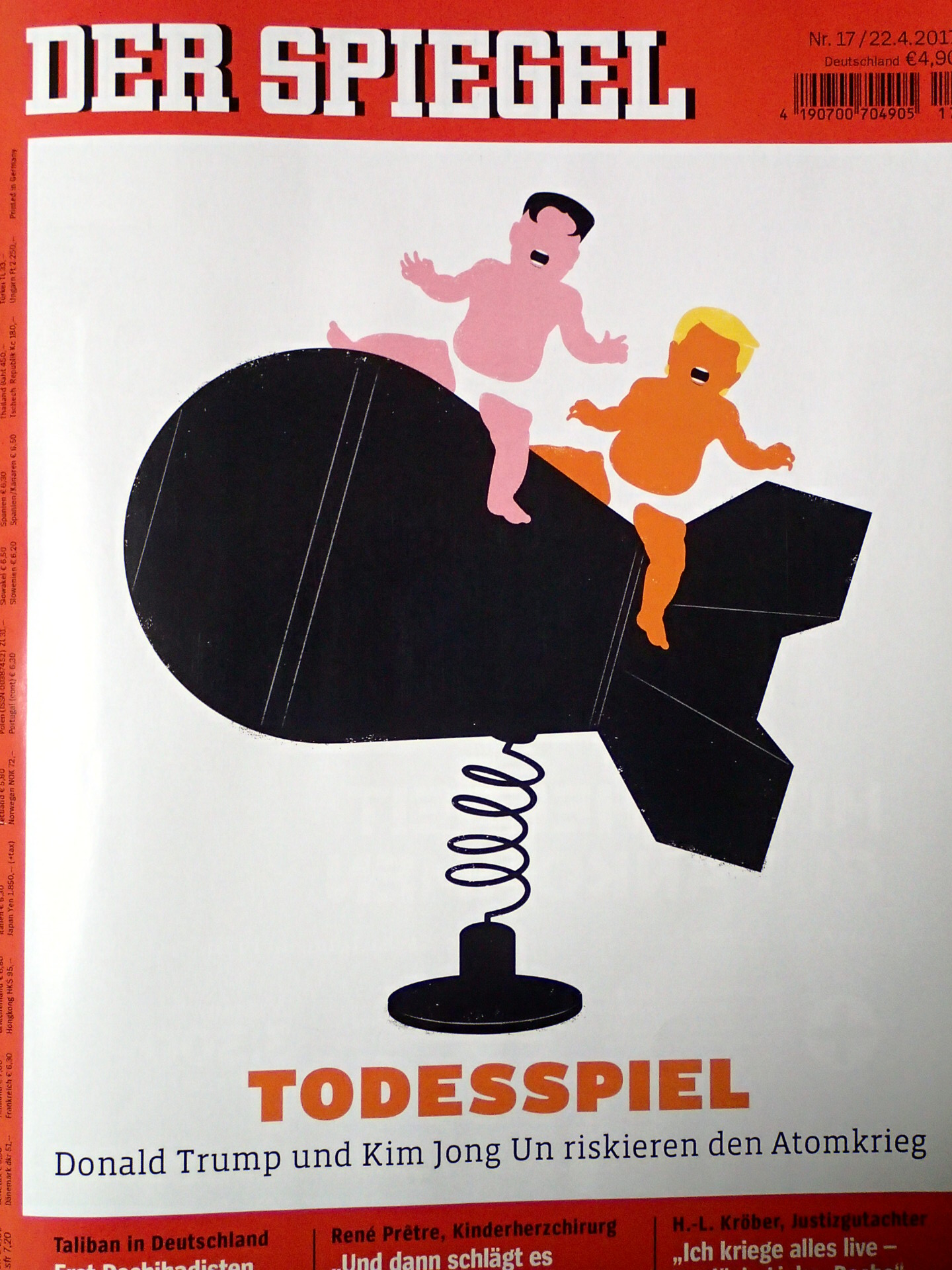

忘れもしない。2016年11月9日のことを。大方の予想に反して、トランプが当選するという仰天の展開になった日である。ドイツの『シュピーゲル』誌11月12日号の表紙は巨大なトランプ隕石が地球に向かう構図で、「(私たちが知っている)世界の終わり」という特集を組んだ。「「冷戦終結の終わり」は「新たな冷戦の始まり」なのか、それとも「熱戦の始まり」なのか。確実なことは、「壁」崩壊の日に、新たな「壁」の建設を掲げた米合衆国大統領が誕生したことである」(直言「トランプ政権と新しい「壁」の時代―「ベルリンの壁」崩壊27年後の11.9」)。「約4分の1世紀の周期で、人類は孤立と開放を繰り返しているのだろうか。行き過ぎたグローバル化への反動がトランプ政権をはじめ、英国のEU離脱、ヨーロッパ諸国における右翼ポピュリズム政権の誕生につながったのだとすれば、いま、世界は「壁」によって象徴される「隔離」の方向に進んでいるのかもしれない。それは異質な他者の排除と孤立主義によって特徴づけられる」(直言「「壁」思考の再来―ベルリンから全世界へ?」)。当時の「直言」には、トランプ政権の発足に対する圧倒的な懸念と憂慮が、たたきつけるように綴られている。

安倍晋三の「11.17フライング」

お忘れだろうか。今となっては悪夢のような写真である。11月17日夕方、トランプ当選から1週間ほどしかたっていないのに、日本からニューヨークのトランプタワー58階に駆けつけたのが当時の首相、安倍晋三だった。ゴルフ好きのトランプのために54万円の高級ドライバーを手土産に、プライベート空間で、一国の首相が通訳だけで「会談」したわけである。外務省のホームページには、娘のイヴァンカと夫のクシュナーとの写真も掲載されている。

だが、この「安倍・トランプ会談」なるものは、首脳会談では断じてない。まだ大統領選挙人による投票も行われていない。何よりも、かによりも、ホワイトハウスには現職のオバマ大統領がいる。それを無視して、一国の首相が、まだ候補者の段階の人物の「私邸」を訪れ、家族とともに記念写真におさまる。手土産の費用はどこから支出されたのか。まさかポケットマネーではあるまい。本人は世界のどの首脳よりも早く次期大統領と首脳会談を行った高揚感にひたっていたようだが、現職のオバマ大統領に対する礼を失する行為をしたことへの自覚や認識はあったのだろうか。メディアの批判も鈍かった。

この時の「会談」内容を、『産経新聞』2016年2月11日付が「スクープ」していた。「…トランプタワーでの初会談で、軽くゴルフ談議をした後、安倍はこう切り出した。「実はあなたと私には共通点がある」。怪訝な顔をするトランプを横目に安倍は続けた。「あなたはニューヨーク・タイムズ(NYT)に徹底的にたたかれた。私もNYTと提携している朝日新聞に徹底的にたたかれた。だが、私は勝った…」 これを聞いたトランプは右手の親指を突き立ててこう言った。「俺も勝った!」トランプの警戒心はここで吹っ飛んだと思われる。…」

これを書いた当時の産経新聞ワシントン特派員は、田北真樹子・現『正論』編集長。「虎ノ門ニュース」の常連でもある。だが、この時の「会談」の内容はどこの新聞・テレビも伝えていない。安倍は記者団に対して何も明かさず、「トランプ氏は信頼できる指導者だと確信した」とだけ語った。「トランプ氏が大統領選後、外国の首脳と会談するのは初めて。首相が就任前の次期米大統領と会談するのは極めて異例だ。」(『毎日新聞』11月18日夕刊)。

この「スクープ」に対しては、毎日新聞専門編集委員の大型コラムが疑問視している(『毎日新聞』2017年2月27日付夕刊)。「…自分に批判的なメディアを敵視して「勝った! 勝った!」。もし、本当なら…まるで子どもみたいだ。まさか!思うが、真相は? でも、他のメディアは沈黙している。日米首脳の幼児性を暴くエピソードだが…ともかく「気になる未確認情報」である」と。

ドイツ紙が注目する「安倍取り込み」の映像

4年前の話だが、いまとなってはこれが始まりだったといえるだろう。2017年2月10日の公的には初の日米首脳会談。世界の首脳たちがトランプとの距離のとり方に苦慮するなか、前のめりでトランプの懐に飛び込んでいったのが安倍だった。だが、トランプに忖度し、迎合する安倍のやり方は、すさまじいリスクを伴う。なぜなら、トランプはすべてを取引(ディール)と考えているから、原理・原則や従来の慣行など、何の悩みもなしに蹴散らしていくからである。この日米首脳会談を報じたドイツの保守系紙Die Weltは、4年も経過したのにこの安倍の顔をトップに出し続けている(写真参照)。見出しは「トランプが最終的に手を離したときの安倍の反応」である。トランプが安倍の手を握ったまま離そうとせず、ようやく手を離すときにトランプが安倍の手を数度たたく。その瞬間の安倍の表情がこれだ。翌2月11日の動画は、公開から12時間で180万回も視聴されたとある。ドイツ語がわからなくとも、上記をクリックしていただきたい。トランプに手を握られて固まっている安倍の姿は、その後の日米関係を象徴しているようである。安倍流「抱きつき外交」 (この言葉は、『朝日新聞』2019年4月27日付の佐藤武嗣編集委員解説が最初に使用) の始まりといえる。なお、この動画については、4年前の直言「「トランプゲート事件」と安倍政権―終わりの始まり?」で紹介した。

共通点は立憲主義への敵対姿勢

トランプが大統領になって最初に手をつけたのは特定のイスラム系諸国からの入国を拒否する大統領令など、合衆国憲法に違反するおそれのある行為の乱発だった(直言 「非立憲のツーショット―「みっともない憲法」と「いわゆる裁判官」」)。これに対して『シュピーゲル』誌はすぐに、血の滴る「自由の女神」の生首をぶらさげたトランプの絵を表紙に使い、ドイツでも物議をかもした(夕刊紙や同誌7号読者欄など)。斬首を好むIS(イスラム国)をイメージしたものだったからだ。『シュテルン』誌はさらに踏み込んで、『わが闘争』を「彼(トランプ)の闘争」として、トランプをヒトラーになぞらえた(右の写真)。

4年前のこの「直言」で私は、「トランプはツイッターを速射砲のように使い、連日連夜、言葉の砲弾を世界に向かって発射している。いま、その照準は米国の立憲主義そのものに向けられている。トランプ政権が「巨大な歴史反動」として位置づけられる所以である」と書いた。トランプは驚くような人事を矢継ぎ早に行いつつ、最初の標的を司法に向けた。トランプは「いわゆる裁判官(so-called judge)」といって、違憲判決が出されても聞く耳をもたなかっただけでなく、最高裁判事の人事に踏み込んでいく。「これは米国の司法制度に対する挑戦であり、立憲主義の核心である権力分立原則の公然たる否定である。…合衆国憲法は、「チェック・アンド・バランス(抑制と均衡)」の仕組みを作り上げ、世界各国の憲法に継受されていった。その米国で、立憲主義に公然と敵対する大統領が誕生したのは何とも皮肉である」(上記「直言」)。

トランブよりも早く、立憲主義に対する敵対的な態度をとったのが安倍晋三である。2012年12月の政権発足と同時に「憲法96条先行改憲」という、これまでの改憲論者が口に出すことすらしなかった唐突な提起を行った。法律というルールのありようを規定するルールである憲法(メタルール)、その改正手続(メタメタルール)はほとんどの国の憲法で加重されている。安倍は「総議員の3分の2」による発議を、「過半数」に緩和しようという禁じ手を持ち出してきた(直言「「アベコベーション」の日本―とりあえず憲法96条?」)。さすがにこれには身内からも批判が強く、安倍は二度と口にすることはなくなった(直言「96条の会」発足―立憲主義の定着に向けて(1) 」)。憲法尊重擁護義務(憲法99条)を課せられている首相であるにもかかわらず、日本国憲法のことを「みっともない憲法ですよ」と言ってのけた安倍晋三である。憲法軽視や憲法無視の首相はこれまでにもいたが、憲法蔑視の首相は初めてである。

安倍は官僚人事に介入して、内閣法制局長官の首をすげかえ、2014年「7.11閣議決定」によって、集団的自衛権の行使違憲の政府解釈を強引に変更した。これまでの首相が決してやらなかった禁じ手であった。米国についていえば、トランプ時代の4年間は、合衆国憲法における究極の冬の時代だった。ここまで立憲主義への公然たる敵意をむき出しにした大統領はかつていなかった。そのトランプは4年間で終わり、1月20日には合衆国憲法を守り、民主主義を回復させると宣言したバイデン政権が発足した。だが、安倍晋三と菅義偉の政権はその倍の8年を超えて立憲主義を骨抜きにし続けている。トランプは去ったが、憲法蔑視の安倍思考は、菅的な陰湿さを伴って継承されている。

「米国第一主義」と兵器の爆買い

トランプ時代の4年間、世界の平和と安全保障環境はどのように変わったか。最大の特徴は「米国第一主義」の突出である。確かに「トランプの戦争」はなかった。しかし、これは米軍による直接的かつ大規模な軍事介入がなかったというだけである。福音派の支持を得るべく、徹底したイスラエル寄りの対外政策(特に米国大使館のエルサレム移転)を展開した。イラン核合意を破棄し、中東和平の枠組みを壊した。米軍による世界支配の構図から自ら脱却して、アフガンからの米軍撤退、在ドイツ駐留米軍撤退などに手をつけようとした。

北朝鮮のミサイル問題では、2017年夏から秋にかけて、きわめて危うい状況を演出した。直言「「不安の制度化」の手法―トランプ・金・安倍の危ないチキンレース」でも書いたように、金正恩はさんざん暴れたあげくに、トランプがすんでのところで示した妥協策に合意して、ご褒美に「体制保証」を得た。日本は北朝鮮を理由にして、ミサイル防衛のための予算を増額していった。国際軍産複合体が、北朝鮮のミサイルの脅威を利用して、迎撃ミサイルやらイージス艦やらの日本への売り込みをはかった。2017年11月の安倍訪米の際、トランプは、「非常に重要なのは、日本が膨大な兵器を追加で買うことだ。・・・米国に雇用、日本に安全をもたらす」と、本音むきだしで述べていたことが想起される(直言「トランプ・アベ非立憲政権の「国難」―兵器ビジネス突出の果てに」)。トランプは「雇用を増やす」という公約を果たし、自らの支持基盤を強化していった。これら一連の経過をみれば、トランプ・金正恩・安倍晋三によるチキンレースに見せかけた暗黙の「出来レース」といえなくもない(直言「「不安の制度化」の手法―トランプ・金・安倍の危ないチキンレース」参照)。

この超高額兵器の爆買いには、「対外有償軍事援助」(FMS: Foreign Military Sales)という巧妙な仕掛けが使われている(直言「「日米同盟」という勘違い―超高額兵器「爆買い」の「売国」」参照)。安倍政権下の兵器爆買いの支払いは、バイデン政権下で始まる。日本の「軍事的債務奴隷」の状態はこれからも変わらない。トランプ退場後も続く多額の支払い(その結果、2021年度「防衛予算」は5兆3400億円と史上最高額にまでふくらんだ)は、安倍晋三の「抱きつき外交」がもたらした歴史的負債といえよう(直言「安倍政権の「媚態外交」、その壮大なる負債(その2)――迎合と忖度の誤算」)。

対外政策に続いて、トランプ政権が国内政策(経済、社会福祉、公衆衛生(特にコロナ対策)、教育、治安等々)をどのように変質させていったかについて立ち入る時間がない。トランプへの「抱きつき外交」の結果、日本で最も変わったことは何か。安倍政権が急いだ政策がある。分かりやすい事例を一つだけ挙げれば、それはカジノである。「アベノミクス」の「異次元の政策」の5番目に、「カジノ賭博解禁法案」(正式名称は「統合型リゾート施設(IR)整備推進法案」)を掲げていたが、トランプタワー58階の「トランプ・安倍会談」のあとに急に法案の優先順位が変わり、連立与党公明党から反対11人、欠席・退席2人を出してまで急ぎ成立させられた。その不自然に急いだ背景には、トランプの有力な支持者(多額寄付者)の一人が「米国のカジノ王」アーデルソンで、カジノが解禁されれば日本に進出すると公言していたこと、「会談」の際にそれをトランプに求められたのではないかと推測されている(直言「カジノ賭博解禁法案の闇と影」)。この4年間の「トランプ時代」とそれに関連して行われた安倍政権の施策との関係について検証が求められている。

「トランプ的なるもの」の克服の課題

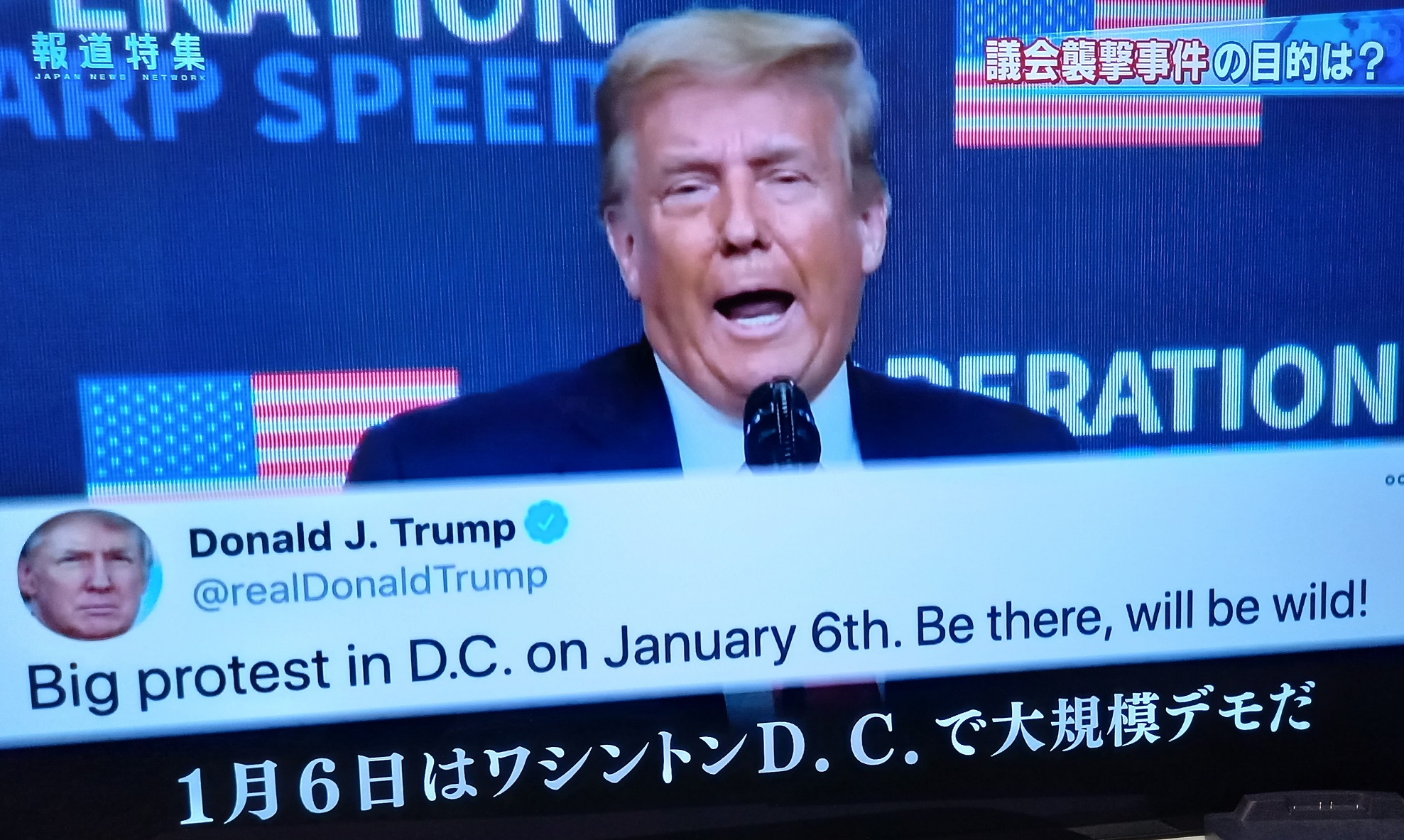

トランプは1月6日の大規模デモを呼びかけ、それは「ワイルドになるだろう」とツイートしていた。実際、集まった支持者に対して、「我々は決して諦めない。決して敗北を認めない」「弱ければ国を取り戻せない。強さを見せなければ、強くなければならない」などと激しい口調で演説し、「連邦議会まで歩いていくぞ」と叫んだ。その結果、支持者が連邦議会に向かい、一部が議会内に殺到した。その際、「ペンスをつるせ」と叫ぶものもいた。TBS「報道特集」1月23日によれば、上院議長席に座った陰謀論の信奉者(Qアノン)のアンソニー・チャンスリーは、「時間の問題だ。正義の裁きは下される」というメモを残していたという。これら一連の議会襲撃事件とトランプの演説との関係が今後重大な問題となっていくだろう。トランプは二度目の弾劾訴追をされた初の大統領だが、前大統領となった1月20日以降、どのような運命が彼を待ち受けているだろうか。

思えば、連邦議会を襲撃したのは白人が中心だった。昨年5月から6月にかけて、警察官による黒人殺害に抗議するデモ隊に対して、トランプは「悪党」とののしり、連邦軍を差し向けようとした。これに対しては、マティス元国防長官が激しく非難。マティスは、「ドナルド・トランプは、私の人生の中でアメリカ人民を団結させようとしなかった――努力するふりすらしなかった――初めての大統領である。そうではなく、彼は我々を分断させようと試みている」と書いている(直言「トランプがワシントンを「天安門」に? ―「狂犬マティス」の抵抗」参照)。

「トランプ時代」は終わった。しかし、「トランプ的なるもの」の克服という困難な課題が待ち受けている。世界中で権威主義国家が増殖しており、米国における「トランプ的なるもの」の克服は一国だけではすまない、相当やっかいなものになるだろう(直言「新しい「壁」の時代へ―「トランプのアメリカ」が残すもの」参照)。

安倍晋三はトランプ敗北について語る責任がある

トランプの敗北が確定し、バイデン新政権が発足したが、昨年11月以降のそれぞれの局面において、安倍晋三のコメントが聞こえてこない。あれだけトランプの懐深く飛び込み、トランプを高く評価していた安倍はなにがしかの言葉を発する責任があるだろう。前述した「11.17フライング」から今日まで、「トランプが最も信頼する外国首脳は安倍晋三である」と、実は誰も考えてこなかったのが悲劇かもしれない(もしかしたら、本人も?)。

安倍晋三は政治の世界では「過去の人」である。菅義偉首相の施政方針演説(1月18日)で注目されるのは、安倍政権の「継承」の面を極小化したことである。安倍の「あ」の字もなかった。結びには、竹下派七奉行の一人、武闘派の政治家 梶山静六の言葉をもってくるなど、コロナで苦しむ国民への親身も、内容的な新味もない無残な演説だった。安倍・菅政権の終わりが近づいている。

トランプと安倍の今後の共通点が一つある。それは刑事責任の追及である。安倍の場合、「モリ・カケ・ヤマ・アサ・サクラ・コロナ・クロケン・アンリ・・・」などの真相解明とそのなかにおける「総理の犯罪」の責任追及が時間差で始まるだろう。議員辞職だけではすまない)。一方、トランプの場合、刑事責任のみならず、巨額の選挙資金の返済や事業に関する民事上の紛争も抱え込むことになる。すでに米国では「民主主義の回復」に向けての動きが始まっている。今年、日本でも総選挙が確実にある。米国に続いて、日本でも政権交代が行われるかどうか。まさに正念場を迎える。