人生最後の引越し

孫たちのことも考えて、いま人生最後の大引越しをやっている。これまでも文献・資料を段ボールに入れて東京→北海道→広島→東京と引越しをやってきた。15年前はまだ「引越しの効用」について書く余裕があった。2年ほど前、「終活」の一環として、本や雑誌を8000冊ほど処分してスリム化をはかった(直言「雑談(119)「断捨離」と「終活」――「緑寿」を契機に」)。そして今年、書庫(移動式書架)を自宅ごと完全に解体するのを前に、年末年始、大量の文献・資料を段ボールに詰める作業にあけくれた。いまは「冬の祭典」をやりながらの引越し作業である。半世紀前の膨大なノートやカード、手書き原稿、たくさんの写真なども出てきて、手が止まることもしばしばだった。今回は書庫をつくらないので、残せるものには限りがある。2年前より思い切って、書き込みや付箋だらけの本や資料も「緑の袋」の山になっていく。

「緊急事態下の国会」の中継を聞きながら

引越し作業は単純作業ではない。人生や思い出を整理する機会でもある。だが、国会中継を流しながらだと、心安らかに作業集中とはならない。野党議員はもっと上手に質問できないものかという焦燥感もあるが、何より政府側の答弁がひどい。特に菅義偉首相のそれは、官房長官時代の記者会見の延長線上で、国民が選んだ国会議員に答弁するという姿勢ではない。言い間違いや不明瞭な発音も気になる。「こぉした…」という言い方は菅流で、妙に耳に残る。前首相の「まさに」「いわば」「つまり」「そもそも」「その上において」などの頻用も不快だったが、菅首相のモノトーン(単調)で、突き放したような他人事的答弁はむしろ悲しい気持ちにさせられる。

冒頭左の写真をご覧いただきたい。『朝日新聞』1月18日付夕刊(東京本社3版)一面である。「緊急事態下の国会開会」とある。この見出しを付けた校閲デスクは、施政方針演説が始まる1~2時間前にこの見出しを決めたわけである(夕刊4版の締め切りは午後1時)。他紙にはない構図なので、インパクトの強いこの紙面を保存し、『誕生!! スガちゃんまんじゅう』のシールをからめてみた。

新型コロナウイルスの急激な感染拡大と医療提供体制の逼迫という「公衆衛生上の緊急事態」のもとでの国会は、適切な対処方針と迅速かつ具体的な対応、思い切った予算的裏付け(「通常時」の予算の組み換えを含む)などが、文字通り緊急に求められている。与野党の枠を超えて、審議時間の多くをコロナ対処に集中して、医療逼迫や中小零細業者の救済などに動いてほしい。そうした具体的議論を期待して聞き入る国民の期待に、まったく答えていないどころか、あきれるほど弛緩した質疑が続く。鋭い追及に緊張する場面もあるが、全体としてみれば、まさに「平時の国会」である。政府の施策もtoo late, too little and too discouraging(遅すぎる、少なすぎる、脱力させる)、である。与党の幹部が「夜の街」で過ごし、多人数会食をするなど、「決まりをつくり、それを人に守れと求める人が、自らその決まりを破る」。これは子どもでもわかる、最も恥ずかしいことである。「緊急事態下の国会」の議員たちこそが「正常性バイアス」にどっぷりつかっており、これではまともなコロナ対処ができるはずもない。出血多量で直ちに輸血が必要な患者を目の前にして、医者たちが将来の献血のあり方を延々と論じているようなものではないか。

「パンデミック疲労」が人間を蝕む

冒頭右の写真は、ドイツの『シュピーゲル』誌の2020年2月1日号から2021年1月16日号までのコロナ特集の表紙である。昨年2月1日号は、中国・武漢でコロナ対応にあたる中国人がアップルのスマホを眺めている構図で、タイトルは「コロナウイルス Made in China」である。医療体制の逼迫、野戦病院のような病床(イタリア)、在宅ワークの風景(子どもが足元にいる)、コロナ禍の夏のバカンス、ハロウィンのコロナかぼちゃ、ワクチンは救いか幻想か、ロックダウン下のクリスマス等々。ここからは、コロナに彩られた1年間がみえてくる。なお、昨年の4月18日号がコロナの出現による世界のさまざまな変化(「もう一つのノーマル」)を扱ったのに対して、今年の1月16日号は攻撃的な「変異体」に焦点をしぼる(右の写真参照)。

そうしたなか、先週、コロナ感染者が全世界で1億人を突破した(死者は約215万7800人)。世界の78人に1人が感染者となったわけである。米国の感染者数が約2544万とトップ(死者は42万5000)。これはトランプ政権の最大の失策である。10位のドイツは約216万(死者5万)である。なお、日本の感染者数は約37万4000で死者は5300。これを報ずる『朝日新聞』1月28日付一面は、縦見出しに「ワクチン接種 人口の0.8%」と入れた。

さて、『南ドイツ新聞』1月24日(デジタル)に、「希望の原則はもはや機能しない」という見出しで、「パンデミックが長引くほど、またそれにどう対応していくかの具体的な説明が少なくなればなるほど、政治への信頼は損なわれていく」という記事が掲載された。厳しいロックダウンを受け入れ、厳しい制限措置を徹底して、できるだけ早くワクチン接種をすればパンデミックは終わり、「通常に戻る」と保健大臣が叫んでも、「トンネルの先に光が見える」という希望は失われつつある。それを正当化する理由は二つある。一つは、伝染性の高いウイルス変異体の発見への懸念である。もう一つは、ワクチンの数が約束された量を満たしていないことへの不安である。ドイツでも、ワクチンは当初の予想よりも量は少なく、しかも遅れる。パンデミックが長引くにつれ、政府の発表への信頼は失われていくという。

この記事によれば、世界保健機関(WHO)が「パンデミック疲労」という言葉を使ったという。ロックダウンの終了期限が絶えず延期されているため、多くの人がかなり疲労している。措置を延長するか終了するかを決めるための基準もはっきりしない。政治家は長期計画を提示しなければならない。さもないと、制限を守る意欲はさらに低下するだろう。これには透明性も含まれる。つまり、ワクチン製造業者の調達量等をめぐる契約を開示して、いつどこでどれだけワクチンを接種できるかについて正確な計画を示すことが求められる、と。

この記事の指摘は、いちいちもっともである。注目されるのは、「パンデミック疲労」という言葉である。日本ではさしずめ「コロナ疲れ」か。メルケル首相のコロナ危機初動の演説やクリスマス前の激しい演説は日本でも注目された。だが、日本と違い、政治家が強い決意で国民に呼びかけ、それに国民もこたえているドイツのような国でさえ、ロックダウンが長引けば、先の見えない不安や不満が政治への不信に結びつくことは容易に想像できる。ドイツでさえこうなのだから、政治への信頼が圧倒的に低い日本においては「パンデミック疲労」は相当深刻であり、人の心と体を蝕んでいく。

その端的なあらわれが自殺者の増大だろう。コロナ禍で生きる希望を失い、絶望して自ら命を絶つ人は、警察庁によれば、2020年が2万919人で、2019年より750人も増えたという(警察庁のサイト)。

経済面では、コロナ関連倒産の発生累計件数の増加がある。1月29日現在、全国で955件。業種別上位3つは「飲食店」(154件)、「建設・工事業」(78件)、「ホテル・旅館」(74件)である(帝国データバンク)。飲食店にターゲットをしぼった「補償なき自粛」の長期化は、飲食店の体力も気力も削いでいき、廃業・倒産に向かわせる。また、医療現場も深刻である。重症者の確保病床数に対する使用率は東京都で107%に達しており、「オーバーシュート」(感染爆発)という言葉によって示される状況に近づいている。医療従事者は「働き方改革」とは無縁の世界で奮闘している。だが、感染しても入院できず、自宅療養中に病状が急激に悪化して死に至る人も続出している。「いま、そこにある危機」に対して、菅首相や担当大臣たちの一般論や今後の課題にすり替えるような緊張感のない答弁には、虚しさを超えて、その鈍感さに恐ろしさすら感じる。

「五輪メンツ」と「Go To呪縛」からの脱却を

日本におけるコロナ対処を妨げる障害は大きく二つある。一つは「五輪メンツ」であり、もう一つは「Go To呪縛」である。

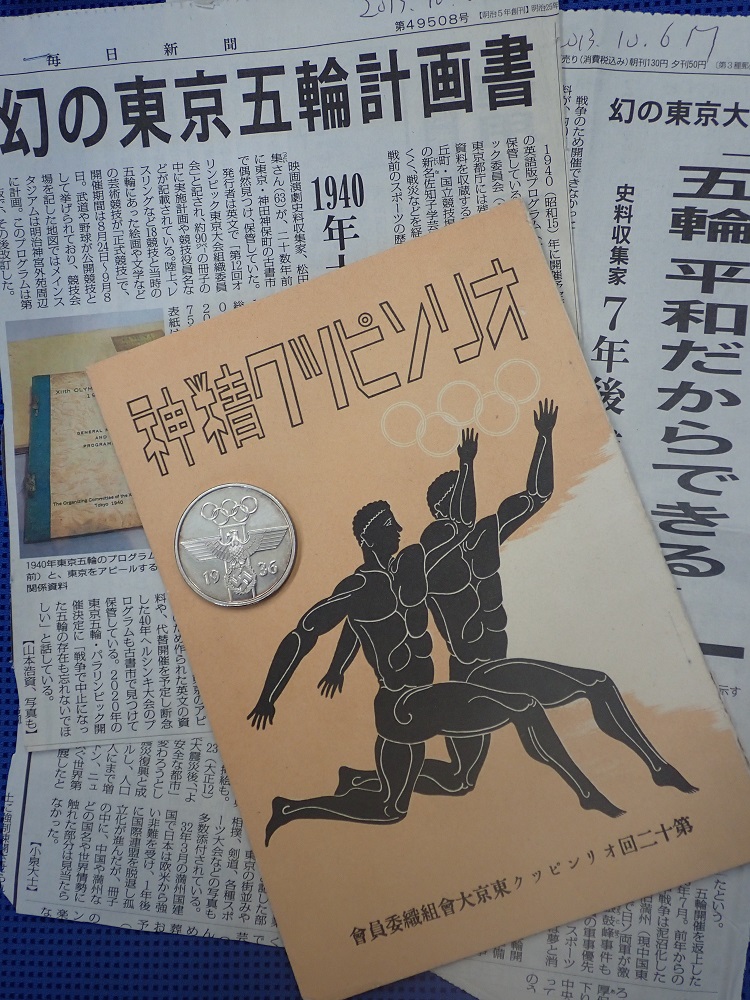

国民の8割が今夏のオリンピック開催に賛成しないという状況のもとで、菅首相は、オリンピックを「人類が新型コロナウイルスに打ち勝った証として」実施すると繰り返し語っている(1月18日、施政方針演説など)。しかし、首相がコロナに打ち勝つための手段として挙げるのは、「飲食店の午後8時までの営業時間短縮やテレワークの7割実施、不要不急の外出自粛、イベントの人数制限」である。大規模な金銭給付や営業を止めることに対する相当な補償を行うなど、国としての積極的な施策は何ら打ち出さず、もっぱら国民の負担、自助努力に委ね、公助の撤退をはかる。政府は「五輪メンツ」を捨てて、オリンピックの中止を直ちに内外に宣言すべきであろう(そもそも東京五輪があり得ないことは、昨年の直言「幻の東京五輪」再び―フクシマ後9年、チェルノブイリ後34年の視点」参照)。

もう一つの障害は「Go Toトラベル」である。無症状感染者の全国拡散に確実に貢献したであろうこの愚策について、この感染拡大のさなかでも、ひたすら再開の機会を狙っている。観光庁長官の頭になっている赤羽一嘉国土交通大臣)は、「一日も早い再開を」(12月23日、衆院国土交通委員会閉会中審査)が口癖のようである。この機会に「Go To」関連は停止ではなく、思い切って中止すべきだろう。そして、2020年度第3次補正予算案に、調整もなくそのまま計上されている1兆円について組み換えを行い、いま最も求められている医療崩壊の現場などに金と力を投入することが肝要だろう。菅首相は、そのような野党の指摘を一顧だにせず、予算組み換えに応じようともしなかった(3次補正は1月28日成立)。

1月27日の予算委員会では、野党議員が、「収入を失い路頭に迷う人々、命を失った多数の人々に政府の政策は届いているのか」と質問したが、菅首相は「最終的に生活保護があり、セーフティーネットを作っていくのが大事」と指摘した。生活保護の現場を知らない、仰天の答弁だった。さかのぼること1981年11月の厚生省「123号通知」(生活保護の適正実施の推進について)以来、生活保護受給手続には高いハードルが設けられてきた。「扶養照会」という仕組みがどれだけ生活保護を求める人々を苦しめてきたか。自民党政権下で生活保護関係の予算が削られ続けてきたことは周知のことである。コロナ禍で生活が逼迫している人々に対して、定額給付金を出すことを検討もせず、生活保護を口にするセンスは驚くべきものである。「Go To呪縛」からの早急な脱却が求められる所以である。

人貴キカ、物貴キカ――空襲現場を直視した議員の叫び

1945年3月の東京大空襲の直後、貴族院議員(子爵)大河内輝耕は、内務大臣に対して、国民に「火ハ消サナクテモ宜イカラ逃ゲロ」と言ってほしいと求めている。内務大臣はのらりくらりと、質問にまともに答弁しなかった(「退去を認めず―国家優先思想の極致」1997年)。

焼夷弾が降り注ぎ、火炎に包まれて逃げおくれた人のなかには、防空法8条の3の消火義務を果たそうとした人たちがいた(詳しくは、大前治氏との共著『検証 防空法―空襲下で禁じられた避難』参照)。単に空襲で焼け死んだのではなく、避難が遅れて亡くなった可能性があったのではないか。この点、私が証人となった大阪空襲訴訟(大阪地裁民事17部、2011年2月28日証人尋問)でも論点になった。質問してきた裁判長に向かって私は、この貴族院議事録を使って大河内議員の言葉を紹介した(詳しくは、「「人貴キカ、物貴キカ」─防空法制から診る戦前の国家と社会」(立命館大学国際平和ミュージアムだより)参照)。

その後、全国各地で、防空法上の消火義務が逃げ遅れる原因にあったのではないかという疑問をもつ人々と出会った(直言「防空法の「逃げるな、火を消せ」に抗して―松山、大垣、八王子の空襲」、また青森空襲の例参照)。

コロナ禍における菅首相や閣僚たちの答弁を聞いていると、まるで戦前の防空法制下のやりとりのようである。昨年3月16日の直言「大空襲から75年―防空法と新型コロナ特措法」から引用しよう。

「…1941年11月20日に衆議院の防空法改正委員会での政府側の答弁。「空襲の実害は大したものではない。それよりも、狼狽混乱、さらに戦争継続意志の破綻となるのが最も恐ろしい」。他方、新型コロナウイルス問題。政府は「1日約3800件の検査が可能」(2月18日)といっていたが、実際には2月下旬で1日平均900件の検査しか実施していなかった。「コロナの実害は大したものではない。それよりPCR検査をやってパニックが起き、医療崩壊が起こることを避けるべきだ」というトーンで、政府寄りの人物がワイドショーなどで盛んに解説していた。すべては東京オリンピック開催のため、感染者数を低く抑えようとしていたのではないか。…」

いま、「五輪メンツ」と「Go To呪縛」のために感染爆発に適切に対処できていない。いまは感染拡大防止を第一義的課題として位置づけ、ワクチン接種についても透明感をもった施策(担当大臣の荒っぽい情報発信を抑制して)を展開して、国民の信頼と協力を得てコロナに対処していくべきであろう。そのためには、オリンピックの延期ではなく中止を、「Go To」の停止ではなく中止を決断すべきときである。菅首相に問う。「人貴キカ、物貴キカ」と。