「緊急事態宣言」延長と「生煮え」の特措法改正

2月1日、政府は「緊急事態宣言」の延長を決定した(3月7日まで)。2月3日、コロナ特措法と感染症法の改正法が成立した。前者は、時短要請に応じない事業者に対する過料(行政罰、30万円以下)を定めている。営業の自由に対する制限だが、これが「緊急事態宣言」(同法32条)発出前にも「まん延防止等重点措置」という名目で過料(20万円以下)をもって強制可能となる。営業の自由に対する著しい制約を行うのに、まともな補償すらせず、罰則で威嚇する。制度設計の根本に問題がある。後者の改正法は、入院拒否者について50万円以下の過料、保健所の調査を拒否した者には20万円以下の過料が定められた。特に「まん延防止等重点措置」は要件の曖昧性だけでなく、感染防止のための必要最小限度の規制という点でも憲法上問題がある。そもそも感染症法には前文がついていて、人権に対する配慮を強く求めていることに特に留意する必要がある(直言「新型インフルエンザと大学」も参照)。危機事態において小出しに対応措置を変えていく、逐次投入の「ガダルカナル的手法」といわざるを得ない。感染防止という正当な目的に対して有効な手段をいかに設計するか。「前例のない権利・自由の制限に対しては、前例のない透明性が必要」という視点からすれば、密室協議によって強い権利制限を生み出す法改正には、「生煮え」という見出しが選ばれた(2月4日付『朝日新聞』「時時刻刻」、『毎日新聞』3面)。

「緊急事態宣言」が延長される一方で、ワクチン接種は迷走を続けている。菅義偉首相が「突破力と発信力」に期待してワクチン担当大臣に任命した人物が混乱を加速させていくだろう。前回の「直言」で強調したように、日本のコロナ対策を前に進めるには、「Go To」と「オリンピック」を中止する決断が必要である。その点を棚上げした状態で、つまりアクセルから足を離さず、ブレーキを踏む力を強める(ハンドブレーキまで引く)対策には疑問がある。

森喜朗「女性蔑視発言」の自爆

そこへきて、東京五輪組織委員会の森喜朗会長の「女性蔑視」発言である。2000年3月に「憲法70条事態」が起きて、どさくさ紛れに首相の座を得た人物である。当時、「ノミの心臓、サメの脳ミソ、ゾウの体、オットセイの下半身」と酷評され、首相在任中も問題発言を連発していた人物なので(直言「俗物が語る「神の国」」参照)、さもありなん。

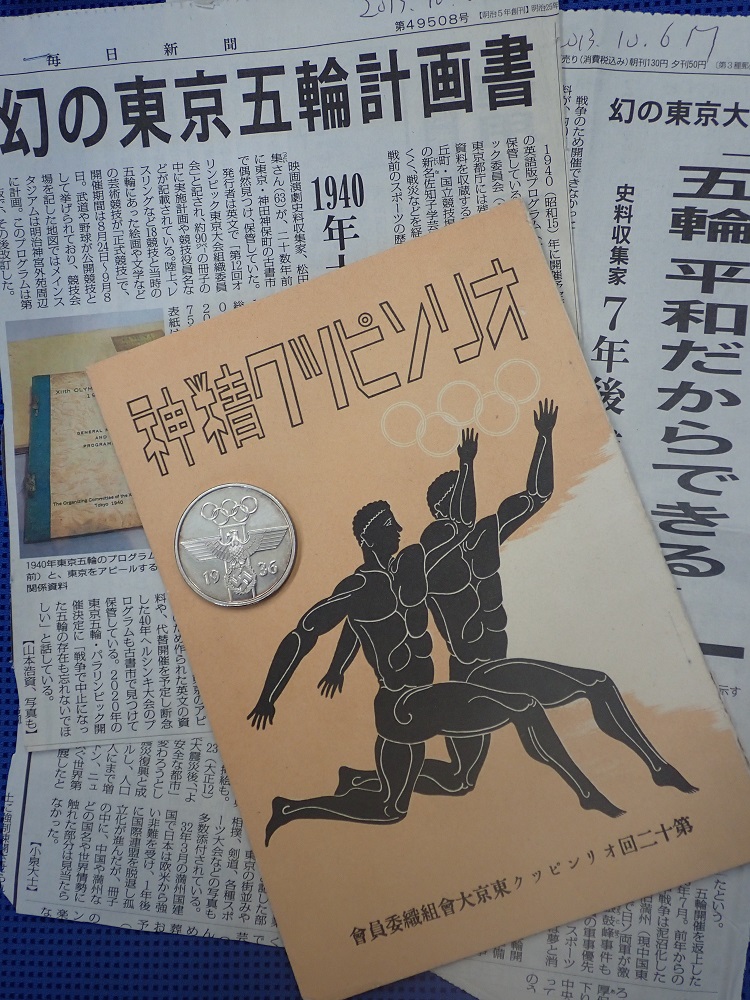

その森喜朗がトップに座る東京五輪に、世界各国で批判が強まっている。私は、「フクシマの放射能」を理由に「東京2020」に反対する核戦争防止国際医師会議(IPPNW)ドイツ支部の意見広告を紹介したことがある(直言「「幻の東京五輪」再び―フクシマ後9年、チェルノブイリ後34年の視点」参照)。コロナ危機の深刻化と「森発言」もあり、「東京2020」は「東京1940」に続いて「幻」に終わることになりそうである。なお、13年前の直言「わが歴史グッズの話(27)幻の第12回オリンピック東京大会」を参照されたい。

「東京1964」の自衛隊資料

さて、ここからが本論である。今回は不定期連載の「わが歴史グッズの話」の第48回をアップする。前回(第47回)は、「政治的仮病」により政権を投げ出し、議員辞職をしない安倍晋三をめぐる「「アベノグッズ」の店じまい」だった。今回は、57年前に開催された第18回オリンピック東京大会の際、自衛隊がどのような形で関わったのかを示す資料を使って、「オリンピックと自衛隊」について考えることにしよう。

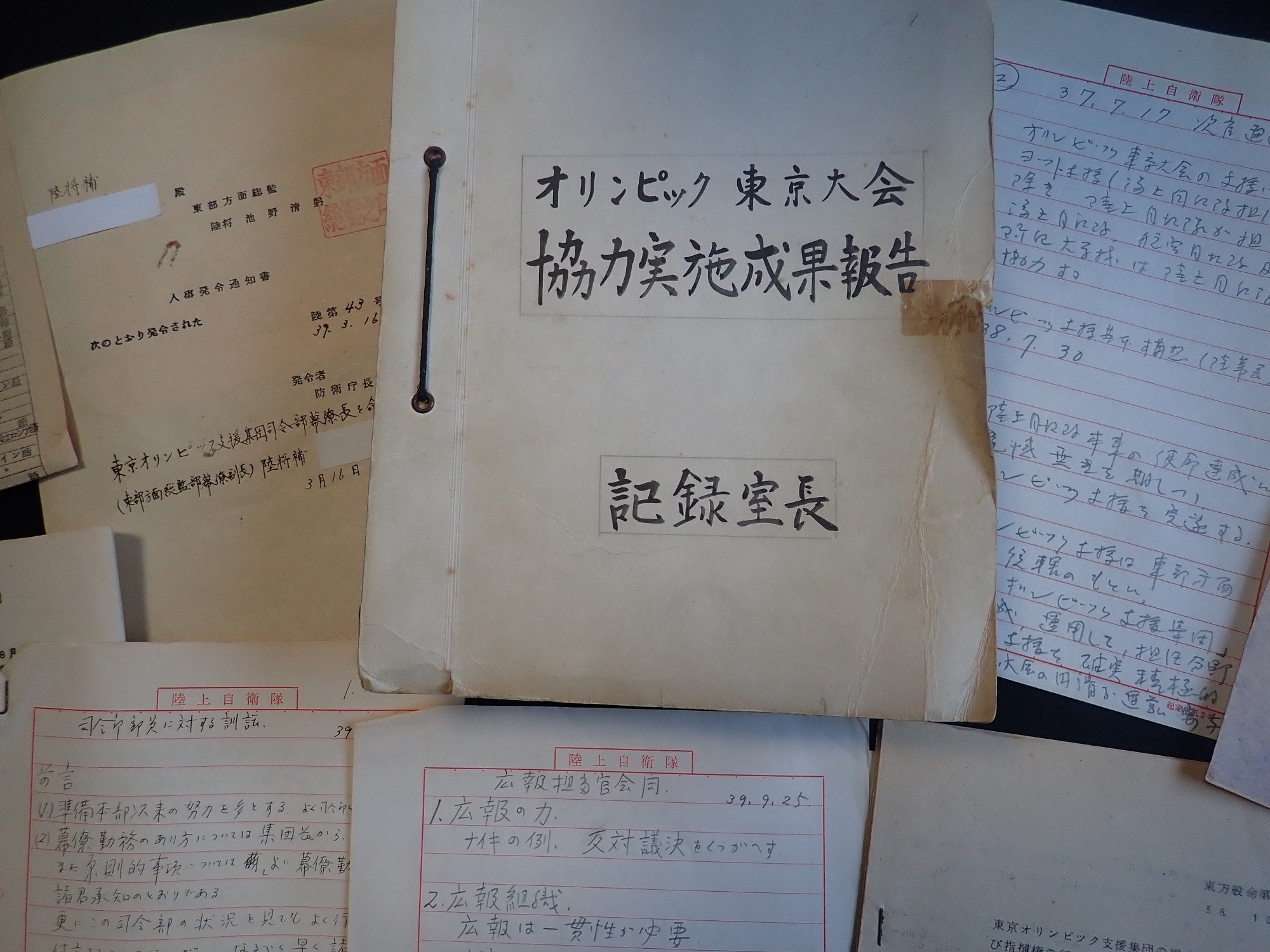

年末年始に書庫の引越し作業をやった際、「東方1964五輪資料」と書いた段ボールが出てきた。1964年の東京オリンピックの際に自衛隊がどのように支援・協力を行ったのか。当時の実務責任者が保存していた詳細な記録である。遺品整理か何かで古書市場に流れてきたのかもしれない。ちょうどIOC総会で「東京2020」が決まった翌月の2013年10月、ネット・オークションで落札したものである。経年劣化より、青焼コピー(若い世代にはもはや死語? ジアゾ式複写技法という)の文書は判読困難な部分もあるが、だいたい読める。手書きの資料や書き込みはリアルである。

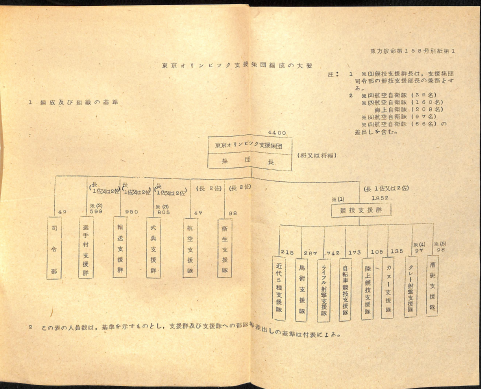

この人物は陸上自衛隊東部方面総監部幕僚副長だったH陸将補である。昭和39(1964)年3月16日付で東京オリンピック支援集団司令部幕僚長に任ぜられている。支援集団は、自衛隊法22条2項(特別の部隊の臨時編成)に基づき、東部方面総監の指揮下に、上記の図のように編成されていた。この臨時部隊について、昭和38年10月28日付の東部方面隊一般命令(東方般命第158号)には総員4400名の体制で臨むとある。内訳は、陸自の5つの方面隊と直轄部隊から計3830名、海上自衛隊から200名、航空自衛隊から370名が「部隊等差出しの基準」(同命令付表より)となっていたが、実際には防大生なども含め、総勢7600名規模になったようである。

東京五輪が決まるや、1961年に自衛隊法第8章「雑則」中の100条の改正が行われ、100条の3に「国際的若しくは全国的規模又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定める運動競技会の運営につき、政令で定めるところにより、役務の提供その他必要な協力を行なうことができる。」と規定された。政令とは自衛隊法施行令で、その126条の12に、この時はオリンピック競技大会、アジア競技大会、国民体育大会が書き込まれた。「協力の範囲」としては、施行令126条の13に、式典、通信、輸送、奏楽、医療・救急、会場内外の整理、その他運営事務にかかわることが列挙されている。

東京オリンピック支援集団の組織と活動

東京オリンピック支援集団の編制表には、司令部のほか、選手村支援群、輸送支援群、式典支援群、競技支援群の4群に、集団長直轄の航空支援隊と衛生支援隊が加わる。競技支援群はオリンピックの競技種目に合わせて、近代5種支援隊、馬術支援隊、ライフル射撃支援隊、自転車競技支援隊、陸上競技支援隊、カヌー支援隊、クレー射撃支援隊、漕艇支援隊の8隊よりなる。一見して明らかなように、近代5種を含め、銃を使った競技が3種ある。また、馬、自転車、陸上競技(特にマラソンと競歩)はある意味では軍事訓練そのものであり、カヌーと漕艇(ボート)は上陸作戦や渡河作戦の訓練になる。実際、これらの種目の選手に自衛官が多いのも当然だろう。なお、ヨット競技は海上自衛隊が支援したので、競技支援群長の隷下には入っていない。開会式において上空に五輪を描いたのは、航空自衛隊第1航空団第2飛行隊「空中機動研究班」(「ブルーインパルス」)だった。これは支援集団長の隷下に入らない特別のミッションだったようである。

この写真は、本資料のメインとなる支援集団記録室長編『東京オリンピック協力実施成果報告』(昭和39年11月20日)である。かなり分厚く、支援した全競技についての各支援隊からの報告が手書きの青焼コピーで整理されている。

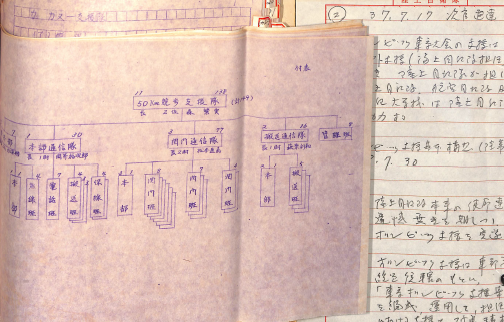

50km競歩支援隊の支援体制を一例に挙げよう。総員149名。一個普通科中隊の編成図に似ている。隊主力(77人)は、一定間隔で設置される「関門」(チェックポイント)ごとに配置され、水分補給などの支援にあたる。多数の選手が広範囲にわたって競技を行うので、通信業務も重要になる。

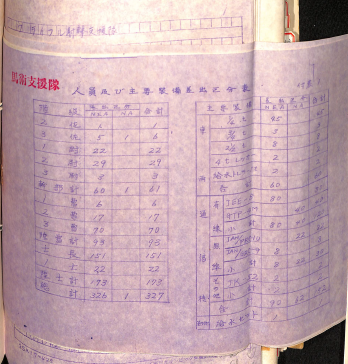

右の画像、馬術競技の支援は競歩の2倍の人員をあてている。旧陸軍には騎兵連隊があり、馬術は必須だった。64年の東京オリンピックは戦後19年目の開催だから、陸軍騎兵学校出身者が現役の幹部自衛官にいたのではないか。競技支援隊のなかでも特に人員が多く配置されていた。

ところで、幕僚長の訓話の鉛筆書きメモのなかに気になる箇所があった。「第11回ベルリン大会以来、軍隊が支援することになった。前回のローマ大会でも約4500名の支援部隊を編成して支援した。日本では自衛隊が支援することになり、ローマ大会以来準備を進めて来た」という下りがある。オリンピックの政治性からすれば、1936年のベルリン大会はヒトラーの権威を最大限に高めることになった。1940年の第12回大会はイタリアになる予定だったが、ヒトラーがムッソリーニを説得してローマではなく東京と決まった経緯がある。「紀元2600年」(「神武天皇即位」から2600年)を記念して国家的祝典として計画されたが、戦争の泥沼化により中止された(直言「わが歴史グッズの話(27)幻の第12回オリンピック東京大会」参照)。ベルリン、ローマ、東京とくれば、日独伊三国同盟との関連を無視できない。「ベルリン大会から軍隊が支援するようになった」と述べているが、こうした歴史的経緯を踏まえてのこととは思えない。この支援集団幕僚長は陸士46期、陸大58期で、最終階級は野重砲兵少佐だった。陸大出のエリート軍人ということもあって、頭のなかは、ベルリンからローマを経由して東京まで、「オリンピックと軍隊」ということで連続性を保っているのかもしれない。

この幕僚長の手書きメモのなかに、支援集団司令部の部員に対する訓話(昭和39年3月24日)がある。そこには、調整を密にすること、どんな細かなことでも報告すること、「とにかく10月24日には終わるという、やり直しのきかない仕事ばかりだから」と強調している。「特に全国から集まる点で団結がとりにくい部隊なので」として、接客上の注意に至るまで細かな指示をしている。

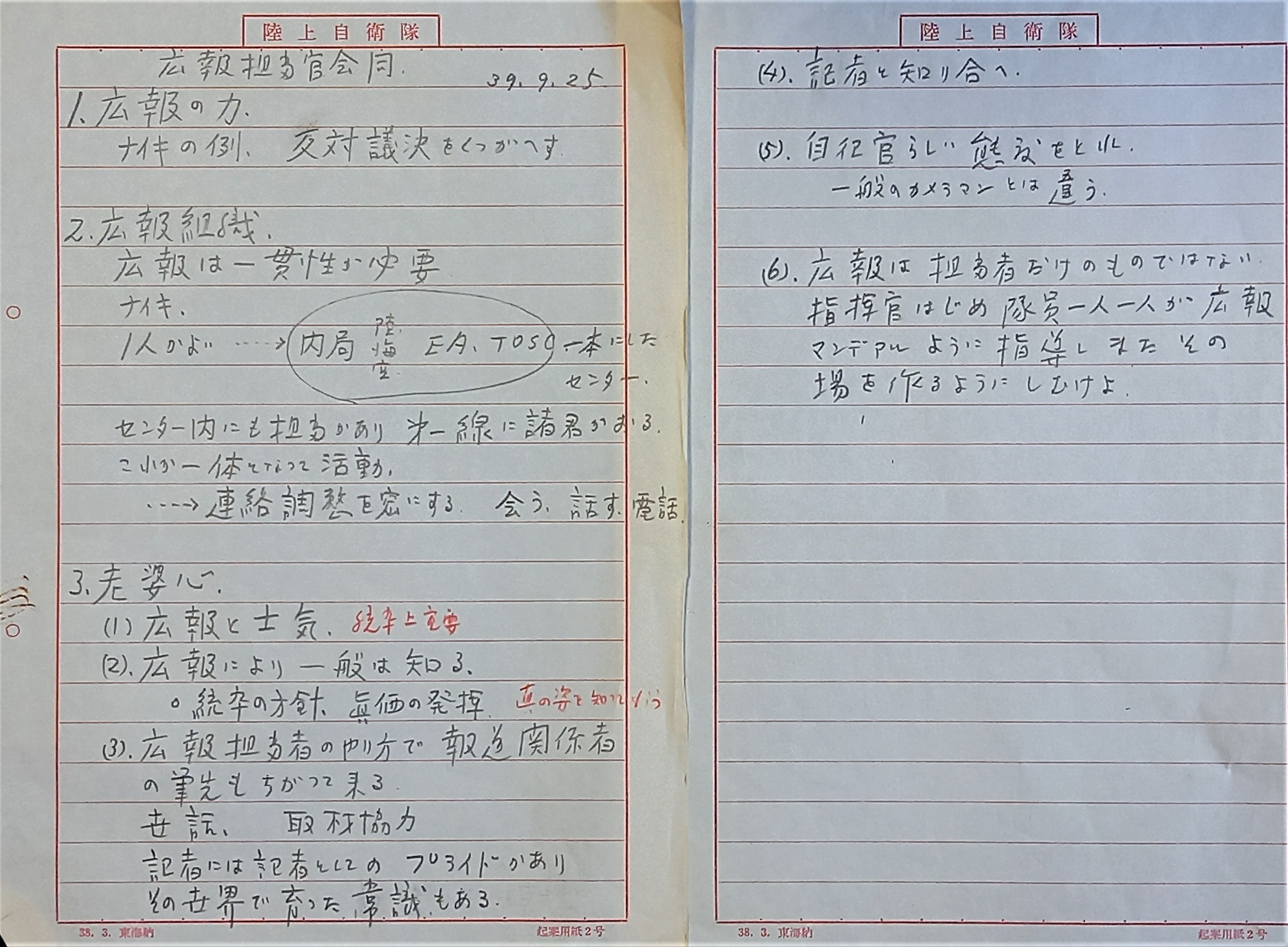

手書きメモのなかに、「広報担当官会同」(昭和39年9月25日)というのもある。支援集団内の各群、各隊の広報担当官を集めた会議における訓示用のものである。「広報の力」として、自衛隊が積極的に広報を展開して、ナイキ基地闘争において「反対決議をくつがえす」というのがある。積極的な広報作戦を展開することの重要性を説き、特に記者への対応が指示されている。直言「自衛隊広報は「作戦」の一環」でも書いたが、自衛隊は、「広報」の留意点として、第1に、各種報道機関と、日頃から関係を強固なものにし、自衛隊に関する報道等が「正しく」行われるように報道機関に対し支援・協力を行うこと、第2に、隊員全員が自衛隊の広報官の立場で行動し、隊務のすべてを常時、広報の観点から管理すること、などが指摘されている。「隊外広報の主眼」も「我が作戦を容易にするにある」(『野外令』 )という視点で一貫している。

「東京2020」の終わり――様変わりした自衛隊の協力

第18回東京大会から57年。私のように、甲州街道のマラソン応援にいって、エチオピアのアベベ選手を直接目撃した世代はどんどん少なくなっている。第18回大会に参加した自衛隊員も高齢化が進んでいる。資料と一緒に段ボールに入っていた『東京オリンピック作戦--支援に参加した自衛隊員の手記』(朝雲新聞社、1965年)を開くと、当時の隊員たちのやりがいと喜びに満ちている。この幕僚長のように、ベルリン五輪以来「軍隊が協力する」という発想の延長線上に自衛隊の協力を位置づけるべきではないだろう。

「東京2020」と自衛隊の関係はどうか。「防衛省・自衛隊2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会特別行動委員会」(本部長・防衛大臣)が掲げる活動内容は、「セキュリティ対策、競技会場周辺を含むわが国上空・海域の警戒監視、大規模テロ等が発生した場合の被災者救援等及びサイバー攻撃等への対処への協力等の取組」がまず出てくる。第18回東京大会の時には考えられないほどに、普通の軍隊が行う国内的な警備活動に近いことが前面に出ている。「式典等大会運営への協力については、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と調整を行ってきた協力項目(聖火到着式への協力、国旗等掲揚への協力、射撃競技会場における医療サービスへの協力、セーリング競技における海上救護への協力、会場内外の整理への協力及び競技(アーチェリー・射撃・近代五種)における運営協力)」が挙げられるにとどまり、57年前に比べるとかなり限定された活動になっている。

いま、オリンピックはコロナ危機のなかで非常に中途半端な状況にある。8割の国民が開催はなしという意向をもっているのに、菅義偉首相は「コロナに打ち勝った証として実施する」とまだいっている。森喜朗会長が辞任し、安倍晋三会長になるとの観測が、2月5日の夕刊紙の一面に出た。でも、安倍も、橋本聖子・オリンピック・パラリンピック担当大臣も、萩生田光一・文科大臣も、小池百合子・東京都知事もみんな旧森派(清和会)である。誰も森の首に鈴をつけられない。日を追うごとに森発言に対する世界の反発は広がっている。内閣支持率を9%まで下げた「実績」をもつ森喜朗の突破力は強力である。森会長のもとでも、そうでなくても、もはやオリンピックはないと考えた方がいいだろう。

なお、冒頭右の写真は、東京オリンピック支援集団幕僚長を務めた陸将補の遺品である。栗原祐幸・防衛庁長官から授与された永年在職記念のネクタイピンなどが雑然と箱に入っていた。防衛庁長官(現在は防衛大臣)は桜星5つ。幕僚長は桜星4つだから、陸将(桜星3つ)で退職した自衛官がこのネクタイピンをつける機会はあったのだろうか。