「緊急事態宣言」をめぐる迷走

「緊急事態宣言」(特措法32条)が解除された。春本番、スギ花粉と黄砂とともに、新型コロナウイルスの拡散が始まるのか。「焼夷弾恐れるに足らず」と国民を誤導して死者を増やした戦前日本の指導者たちと同様、安倍・菅政権の、科学的根拠に基づかないコロナ対策の迷走は続く。この政権は、コロナ対策の世界的スタンダードであるPCR検査を抑制し、アベノマスクやアベノアプリなど無駄な金をかけて効果なしの愚策を繰り返すとともに、決して「補償」という言葉を使わない、ケチで貧弱な各種「給付金」でお茶を濁し、ひたすら個人や業者に「自粛」を迫る。「緊急事態宣言」発出も解除も「政府対策本部長」(特措法16条1項)たる首相の判断によるが、個人の権利・自由を制限するにもかかわらず、納得のいく説明ができないどころか、愚策の自画自賛は安倍前首相と変わらない。

象徴的な場面がある。菅義偉首相は、東京の感染者数が400人を超えた3月17日夕方、「ぶらさがり」会見で記者が数字を挙げて解除の是非を聞いたところ、「いずれにしろ、専門家委員会の皆さんとそうしたことも含めて、意見を伺いたいと思っています。」と答えた。「いずれにしろ」というのは「どちらにしても」「どっちみち」の言い換えで、実際には何も答えていない。この首相の場合、「~じゃないでしょうか」 が口癖で、自らの判断や意見を回避する言い回しが目立つ。「専門家」の意見を聞いて判断するというが、その彼らも、政府の結論に忖度する傾向が強く、学者・専門家としての矜持が感じられない。コロナで「子どもの権利」を大規模に制限されている子どもたちは、こんな政治家や官僚、学者たちに幻滅しているに違いない。少なくとも「自分がなってみたい職業」「あこがれの職業」でないことは確かだろう。

昨今の総務省接待問題(巨大な「NTT疑獄」のはじまり? )をめぐり、一流大学卒の高級官僚や大会社トップが「記憶にありません」を繰り返す無様な光景もまた、子どもたちから夢と希望を奪っている。2020年の小・中・高生の自殺者数が、統計をとりはじめた1980年以降最多の499人となったことが、3月16日、警察庁により公表された(共同通信3月16日配信)。2019年よりも4割以上増え、コロナが子どもたちに与える影響の深刻さがうかがわれる。子どもにとって生きるエネルギーは「夢」である。それを奪う大人の罪深さである。

一番なりたい職業は「会社員」!

3月17日、第一生命が、第32回「大人になったらなりたいもの」調査の結果を発表した。この写真は、そのトップ3を『西日本新聞』デジタル3月18日付がまとめたものである。全国の小・中・高生3000人を対象にしたもので、この調査は、1989年から今日まで継続的に実施されてきた。例年、男子ではサッカー選手、ユーチューバー、ITエンジニア、学者・博士など、女子ではパティシエ、教師、看護師、幼稚園の先生などが上位に並ぶが、今年は様相が一変した。ここ30年間、トップ10に入ったこともない「会社員」が、小中高の男女ともに1位(小学女子のみ4位)になったからである。『東京新聞』3月19日付「こちら特報部」によれば、過去に「会社員」や「サラリーマン」がトップ10入りしたのは、バブル期の1989年から91年までの3回だけで、それも男子の9位。その後は10位以内に入ることはなかったという。

私は、2017年調査で「学者・博士」が1位になった際に、直言「「学位」をめぐる規制緩和の「効果」」でこの調査に触れたことがある。2019年までは、トップ10に「学者・博士」が入っていた。2016年は2位、2018年は3位と毎年上位にきていた。だが、2020年は、トップ10に入らなかった。「学者・博士」が消えて、「会社員」がトップになる現象をどう読み解くか。

『東京新聞』の解説記事は、コロナ禍でフリーランスや自営業などは被害を受けたが、サラリーマンを中心とする勤労者世帯の実収入は、「特別定額給付金」もあって前年から実質4%増加し、「やっぱりサラリーマンだよね」となったのではないかと分析する。また、実際に親の在宅勤務(リモートワーク)の様子を見て、親へのリスペクト(尊敬)のあらわれではないかともいう。在宅で仕事する親にも葛藤があり、家族間の矛盾も生まれて、尊敬できる存在に見えるとは限らないので、やや楽観的にすぎる評価といえなくもない。それにしても、子どもたちの夢がサラリーマン(会社員)というのは何ともさみしい。いま、子どもたちから夢と希望を奪っているのはコロナ禍や政治家・官僚の不祥事だけではない。

「末は博士か大臣か」

「末は博士か大臣か」。もともとは優れた子どもの将来を期待してこの言葉を使う。いつ、誰が、どんな脈絡で言い出したのかは不明だが、大臣や学者にリスペクト(尊敬)がなければ、そもそも使われない言葉である。1963年の大映映画に『末は博士か大臣か』(フランキー堺主演)という作品がある。冒頭右は、そのポスターの写真である。「博士の卵は駆出し記者!大臣の卵は貧乏書生! 若い二人の友情が青春のデッカイ夢を呼ぶ!」と、60年代の高度経済成長期・真っ盛りの、牧歌的な設定と内容である。そこには少なくとも、上昇志向の「夢」を語る明るさがあった。

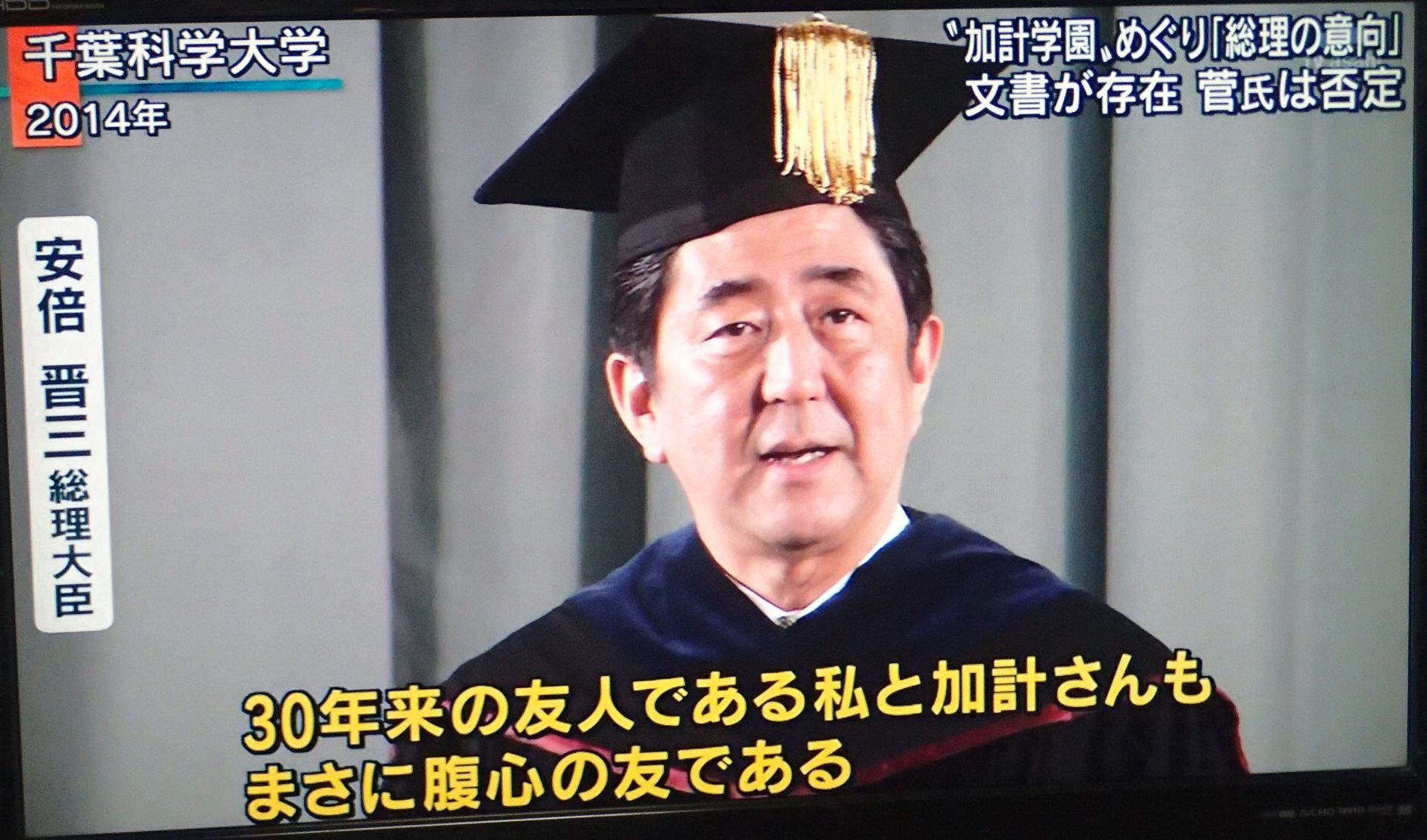

「大臣」に象徴される政治家が「大人になってなりたいもの」のトップ10に入ったことがないのは、これはある意味で納得できる。ロッキード事件の証人喚問のテレビ中継が家庭に長時間流れるようになった影響で、子どもたちの間で、「〇〇くーん」とか「記憶にございません」という遊びがはやったことがある。あれから45年になるから、「政治家」や「大臣」が子どもたちの「なりたい職業」から外れて久しい。特に安倍・菅政権の8年あまりは、首相から官僚に至るまで、明らかに嘘とわかることを反復継続して答弁し続ける厚顔無恥が定着してしまったから(安倍前首相の虚偽答弁118回!)、子どもたちにとっては「大人になったらなりたくないもの」のトップ3に確実に入るだろう。「大臣」はともかくとして、2017年に1位になり、毎年必ずトップ10入りしていた「学者・博士」が消えたのはなぜだろうか。こちらの方が深刻である。

「学者・博士」の人気がさがったわけ

子どもたちが「大人になったらなりたいもの」のトップに「会社員」と答えたのは正規雇用のそれであり、非正規雇用の派遣労働者などは含まれないだろう。「学者・博士」が子どもたちの「あこがれ」の対象から外れてきたのはなぜか。いろいろと原因は考えられるが、一つは、安定した職につくことが不確実という事情があるだろう。「学歴格差」がいわれるように、大学を卒業することは就職に直ちに連動するし、生涯年収にも大きな影響がある。博士号をもっていても、なかなか安定した職につけない。こうした現実が、子どもたちを「現実主義」に向かわせているのだろうか。大学を出て、会社員になるというコースは、私が中・高生の頃、高度成長期には、平凡すぎると誰も表立って語らなかった。しかし、当たり前のことが当たり前でなくなった今では、親や子どもにとって、目指す目標になったようだ。

「学者・博士」になりたいと思っても、現実は厳しい。安定した職を得るために有利かどうかで判断する空気が強まっている。ただ、大学院修士課程(博士前期課程)2年までなら、理科系の大学院の場合は前期課程修了が重視される場合もあるし、新聞社や出版社など企業によっては、採用の際に有利に働く場合がある。「学者・博士」と呼ばれるには博士課程(後期課程)まで進む必要がある。しかし、就職の際にはむしろ「高学歴」すぎるということで敬遠される傾向も強い。後期課程に進む際には、学問を続けたいという意欲だけでなく、生活をいかに確保していくかという点での見通しと覚悟が求められる所以である。子どもたちが、「学者・博士」に憧れなくなってきた背景には、学問・研究をめぐる貧困な状況があるといえよう。

大学院政策の迷走のツケ

この国の高等教育政策は失敗につぐ失敗だった。その出発点は1991年6月の大学設置基準(文部省令)の大綱化である。「規制緩和」の大学版で、1990年の東大を皮切りに、大学院の重点化も進む。学部定員を使って大学院定員を急増させることで、大学院生の質の低下も招いた。予算の裏付けも十分でないまま、就職先の確保の施策もないままの博士課程院生の乱造が進み、特に理系における修了者(課程博士)の急増は、「高学歴ワーキングプア」という新語を生み出した。ところが、一転して、2010年6月、文部科学省は大学院重点化政策を見直し、博士課程の定員減を、全国の国立大学に通知した。「産めよ、増やせよ」と院生の増員を求めながら、短期間に「産児制限」に転ずる。生身の院生や留学生を受け入れている教員の立場からすれば、国の政策の迷走は、研究・教育に重大な悪影響を与えている(直言「大学の文化と「世間の目」」参照)。

法学部をもつ大学にとっての試練は、2004年に「専門職大学院」(法科大学院・ロースクール)という、本来の大学教育のあり方からすれば「異物」(Fremdkörper)を抱え込んだことだろう。司法試験の受験資格にすぎないのに「法務博士(専門職)」という紛らわしい名称をつけて、一般の人には「法学博士」(1991年以降は「博士(法学)」)と区別がつかない。大学内部からの議論を積み重ねた結果ではなく、「国策」として上から押しつけられたものだった。いま、その「後始末」と「辻褄合わせ」が学生たちの頭越しに進んでいる。

日本の政治家のなかでの女性の割合は144位で、先進国で最下位だが、博士学位取得者も少ない。ドイツとは違って、日本の政治家のなかで、法学博士は今ほぼ見かけない。新司法試験に合格して弁護士になり、国会議員になった人で、名刺に「法務博士」を入れている人はやめたほうがいい。これは厳密な意味での学位ではない。17年前、外国の大学を卒業したと名乗っていたが、実は「中退」だったということで「経歴詐称」で議員辞職に追い込まれた議員がいた(直言「小さな嘘と大きな嘘」)。いまは学歴詐称や留学偽装などで議員辞職する議員はいない。

「博士多売」の風景

子どもたちが「学者・博士」に魅力を感じなくなったのは、就職のあてがないということだけではない。学位や学者が軽くなったこともあるだろう。ディプロマミル(学位証書工場)という、学位を売ってもうける商売もある。市場原理主義の突出が進んだ米国が先輩だが、「学位を金でかう」傾向は、日本の大学でもここ20年ほどで急速に進んだ。

インターネット時代になり、コピペの博士論文が問題になっている。ちょうど10年前、ドイツの連邦国防大臣が、コピペで博士学位をとったことが発覚して辞任した(直言「コピペ時代の博士号―独国防相の辞任」)。この大臣の博士論文を本にしたものが私の書庫にもあった(中央下の『憲法と憲法条約』という本)。名前からもわかる超エリートで、政治家をやりながら475頁もの博士論文を書いたわけで、注をみてもその細かさに驚いた。しかし、真相がわかれば何のことはなかった。コピペの常習で、ゴーストライターがいた可能性もある。日本の大臣、政治家について、博士学位が問題になることはまず考えられないが、かの地では博士号をもつ大臣、政治家が多いのでメディアで話題になることがある(直言「政治家の剽窃」)。

学位をめぐる規制緩和の「罪」

10年ほど前から、マーケティング用語の「顧客満足」が重要な「原則」となって、国立大学の学長が、「学生顧客主義」を正面に据えた対応に胸をはるような時代になった。「顧客満足度至上主義」が一人歩きしている。大学を就職予備校にする動きは、安倍政権下で一段と進んだ。

前述した大学設置基準の大綱化(規制緩和)により、大学卒の「学士」は29種から500種を超える数に、修士号も28種から400種を超える数になっている。学位についても規制緩和が進み、1年でも修士号が出るようになった。それでも、修士論文は論文である以上、それなりの内容をもち、論文審査と口頭試問を経て授与される。だが、一般人とは違う特別の人物(例えば、元首相夫人)の場合、「規制緩和」が強く働くということが起こりうるとすれば、それは「学位」そのものに対して疑問を生じさせかねないだろう(直言「「学位」をめぐる規制緩和の「効果」」参照)。

「学識経験者」「有識者」「専門家」。行政機関が審議会や諮問委員会などによぶ人々は、だいたい顔ぶれが決まっている。テレビのコメンテーターなどで、専門外なのに無責任な発言をして、視聴者を誤導する(直言「「学者商売」と「学者公害」」参照)。そうした「学者・博士」たちを見ていて、子どもたちが「なってみたい」と思うだろうか。

コロナ危機のなかで授業をやってきたが、どんな状況下でも学問研究ができなくてはならない。4月から対面授業を再開するが、学生・院生たちと直接議論できる環境こそ、大学の命だと改めて思う。子どもたちにも、「学者・博士」は捨てたものではないことを知ってほしい。