230年前の憲法のこと

フランス1791年憲法の第6篇「フランス国民と他の諸国民の関係」の第1項にこうある。「フランス国民は、征服を行う目的でいかなる戦争を企図することをも放棄し、かつ、その武力をいかなる人民の自由に対しても使用しない」。限定的ではあれ、戦争を憲法で放棄するという手法は、この憲法から始まったとみていいだろう。樋口陽一教授は「平和主義の憲法史のなかで、画期的な意味をもつ」と、この230年前の憲法を位置づけている(樋口陽一『憲法I(現代法律学全集2)』(青林書院、1998年)417-418頁参照)。

ここで注目されるのは、「公の武力」(軍隊のこと)を「人民の自由」に対して用いることが禁じられていることである。国内における「公の武力」の徴用は、「立法者の定める規則に従って民事の吏員の権限に属する」(第10項)とされ、軍事権力の国王私兵化が阻止されている(樋口・前掲419頁)。「公の武力」に対する立憲的統制の射程は、直接には他国に向けて「使用」することに対してだが、国王の私兵化を認めないということは、国内の人民に対して向けられることへのハードルとしても機能し得るのではないか。軍隊を安易に人民の自由を抑圧するために使うことへの制限の視点を憲法上示唆した意味は大きい。

だが、歴史の現実に鑑みれば、軍隊を使った自国民弾圧・殺戮の例は枚挙のいとまがない。2年前の直言「軍が民衆に発砲するとき」では、旧東独でソ連軍が労働者・市民を弾圧した「6月17日事件」、韓国で全斗煥が空挺部隊を使って光州市民を虐殺した「5.18光州事件」、自由を求める学生たちを戦車で押しつぶした「6.4天安門事件」について書いた。最近では、警察官による黒人殺害に端を発した全米デモに対して、トランプが連邦軍を使ってこれを弾圧しようとしたことが想起される(直言「トランプがワシントンを「天安門」に?」)。トランプは「公の武力」を人民の自由に対して使おうとしていたわけである。

軍による民衆虐殺の歴史

戦争で他国民を殺したり、民族紛争において他民族を虐殺したりする事例は歴史上多々ある。トルコによるアルメニア人虐殺、ナチスによるユダヤ人虐殺、旧日本軍による南京虐殺等々。韓国の「済州島4.3事件」も、複雑な背景をもちつつも、軍・警察による自国民の大量虐殺だった。近年では旧ユーゴのボスニア、コソボ紛争の記憶が鮮烈である。政権が自国民を虐殺した事例としては、何よりもカンボジアのポル・ポト政権だろう。20年前、国民の4分の1が虐殺されたカンボジアを訪れたが、その現場(「キリング・フィールド」)に立った時、鳥肌がたったのを覚えている(直言「大虐殺の傷痕(1)」および「大虐殺の傷痕(2)」参照)。

ところで、いま、民衆に銃を向ける、世界で最も凶暴な軍隊といえば、ミャンマー国軍であろう。今回は2年前の直言「軍が民衆に発砲するとき」の「その2」として、ミャンマー国軍による現在進行形の蛮行と、その背後にある問題について書くことにしよう。

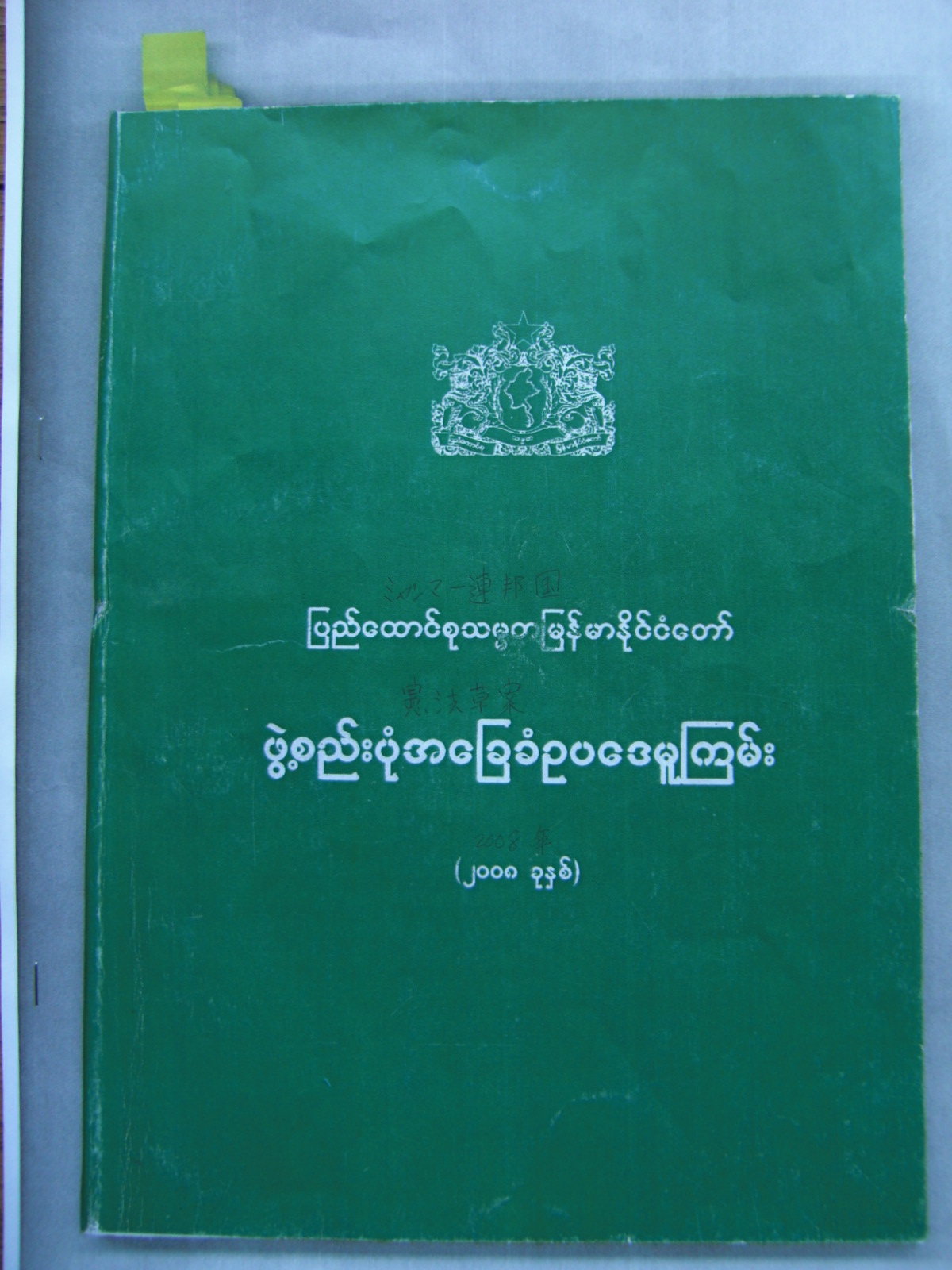

国軍の武器としての2008年憲法

冒頭右の写真は、2010年3月にミャンマー人留学生からもらった国軍の肩章である。左上から軍事大学、ビルマ・タイ国境警備隊、同(右肩)、下左から海軍、空軍、陸軍である。市民に向かって発砲している兵士の右肩に注意していただきたい。鉄兜に剣と槍が交差する図柄である。

この国は、1962年の軍事クーデター以来、軍事政権の支配が続いてきた。民主化運動の指導者アウンサン・スーチーは長期にわたり自宅軟禁を強いられてきた。2011年3月に「民政移管」がなされ、スーチーの軟禁も解かれた。だが、2008年に制定されたミャンマー憲法が、軍政を支える法的土台として機能し続けてきた(以下の叙述は、直言「ミャンマー2008年憲法をどう診るか」参照)。

まず、6条では「連邦の方針」の一つとして、「国軍が国家の国民政治の指導的役割に参画することを常に目的とする」と規定されおり、20条では、「国軍は、強力な、有能な、及び近代的な唯一の愛国的な国防勢力である。」と位置づけられている。中国や北朝鮮が「民主集中制」により共産党(労働党)に指導的役割を与える「党治国家」)であるのに対して、ミャンマーはいわば「軍治国家」であり、2008年憲法は「国軍憲法」といえるだろう。

国軍の優越的地位を制度的に保障しているのが議会の構成である。国民院と民族院の2つの院から成るが(74条)、両院の各議席の4分の1を、国軍最高司令官が指名した軍人が占める(109条、141条)。連邦レベルだけでなく、地方の管区議会・州議会においても、この仕組みがとられている。しかも、憲法改正は両院の総議員の4分の3以上の賛成が必要なので、4分の1を確保する軍人議員の賛成なくして憲法改正は不可能になっている。比較憲法的に診て、ここまで露骨に軍に優越的地位を与える憲法は珍しい。実際には軍部独裁でも、憲法である以上、もっと「普遍的な表現」を用いるのが通例である。この2008年憲法は徹底した「国軍憲法」であり、どんなに民主化が進んでも、この憲法がある限り、ミャンマーは民主国家にはなり得ない「宿命」をもっていたわけである。少数民族弾圧などで、ノーベル平和賞をとったスーチーの「変質」をいうことは可能だが(私も批判的に紹介したが)、いまから見れば、この憲法のもとでの民主化は、国軍の意向を忖度しながらの「白票(国軍の4分の1指定議席)を踏む思い」だったのかもしれない。

クーデターの原因は何か

この写真は、2015年11月総選挙でスーチー率いる国民民主連盟(NLD)が勝利した際に用いられた「うちわ」である。英語で「我々は勝利しなければならない」とある(ちなみに、その右は公選法違反を指摘され辞任した日本国法務大臣のうちわ(笑))。

2021年2月1日、ミャンマー国軍がクーデターを起こした。理由は、2020年11月の総選挙で不正があったというのである。これはとうてい信じられない。米大統領選挙で不正があったとするトランプの主張と重なる。トランプは連邦議会への突入を扇動したが、ミャンマー国軍は自らクーデターを起こし、スーチーを含む NLD関係者を拘束した。これに対して、若者や市民による「市民的不服従運動」が全国的に展開されている。毎日飛び込んでくるニュースは、国軍による市民への発砲により死者が増えていることである。武装勢力が展開する少数民族地域には、空軍による爆撃も行われ、まさに「常軌を逸している」(バイデン米大統領の言葉)。人権団体等によれば、4月2日までの時点で、子ども43人を含む536人が殺害されたという(英国BBC 2021年4月2日)。

一国の軍隊が、どうすればここまで自国の民間人に残酷になれるのか。暴力装置が自立化し、自走してしまうとこうなるという悲劇的実例のようである。国軍がここまでやったのは、スーチーのNPDが総選挙で圧勝しすぎてしまったため、2008年憲法の改正に手をつけてくるかもしれないという危機感が国軍側に生まれたのかもしれない。そうなれば、国軍の既得権は失われ、経済利権も失うおそれがある。高級軍人たちの特権・利権喪失の恐怖から、クーデターに踏み切ったのではないか。ただ、下級将校や下士官、兵士との関係で矛盾がないとはいえない。今後、国軍内部の亀裂がどのように広がるかも注目である。その一方、ミャンマーのクーデターをめぐっては、国際社会も一枚岩ではない。

クーデターを幇助する中国とロシア

3月27日、「国軍記念日」を祝う恒例の軍事パレードが行われた。全権を掌握したミン・アウン・フライン国軍総司令官が演説し、「去年の総選挙で不正があった」とクーデターの正当性を主張した(冒頭左の写真参照)。ひな壇の最前列にはロシアの国防次官(陸軍中将)が座り、英国BBCのニュース映像には、フライン総司令官と中国とロシアの軍幹部が談笑する場面が流れた。この日、100人以上の市民が国軍に殺害されたが、夜には「国軍記念日」を祝う華やかな祝宴が催された。その模様がSNSで全世界に発信された(BBC 3月29日)。通常、この種の行事には各国の駐在武官が出席するが、今年は多くの国が欠席した。日本の「防衛駐在官」(一等陸佐)も欠席した。参加したのはロシア、中国、インド、パキスタン、バングラデシュ、ベトナム、ラオス、タイの8カ国だけだった。

ミャンマーの事態について、ロシアは最大の武器援助国として、中国は経済援助国として、国軍に対して穏便な態度をとっている。中国の場合、国内における人権抑圧に加えて、新疆ウィグル自治区やチベットにおける重大な人権侵害、香港に対する高圧的な対応などとも連動している。対外政策的にも、独善的な「核心的利益」論を振りかざし、ここ10数年、周辺諸国との関係は悪化の一途をたどっている。ミャンマーのクーデター問題では、国連の安全保障理事会も機能していない。常任理事国たる中国とロシアが拒否権を持っている以上、ミャンマー制裁決議を出すことは困難な状況にある(『東京新聞』4月2日)。ミャンマーに対する最大の経済援助国である日本の政府の動きも鈍かった。

国軍利権に食い込む日本企業

人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」の報告書「ミャンマーの人権侵害と日本企業の関与と責任」によれば、ミャンマー国軍の現役・退役の将軍たちが、複数産業にまたがる少なくとも120の事業を共同で展開する主要軍産複合体「ミャンマー経済ホールディングスリミテッド」(MEHL)と「ミャンマー経済公社」(MEC)を率いるなど、国軍が強い経済的影響力をもち、政治や軍事だけでなく、ミャンマーにおける経済活動の主要な部分を実質的に支配しているという。このミャンマー国軍の経済支配と利権に日本企業が積極的にかかわっていることが、日本政府がクーデターに対して腰が退けている背景にあるようである。

「ヒューマンライツ・ナウ」報告書は日本政府に対して、事業提携や投資などについて人権リスクに対応することを企業に求める法制度を早急に進めることなど、人権侵害への迅速な対応を求める勧告をしている。TBSのNews23によれば、キリンホールディングスは2月5日に、ミャンマービールを製造する国軍系のMEHLとの提携を解消すると発表した。理由として、「当社のビジネス規範や人権方針に根底から反する」ことを挙げている。クーデターの4日後という早い時点での決断だったが、実はノルウェー中央銀行が、クーデターを起こした国軍と密接な関係にあるキリンを問題視して、投資対象から外す動きをみせたことが大きいようである。ノルウェー中銀は、キリンが着実に合弁解消を進めるかどうか、「監視の一環として追跡調査される」としている(共同通信、3月4日)。国軍への風当たりの悪さをキャッチして、あわてて手のひらを返したといえなくもない。他の日本企業も国軍系MEHLから撤退していくだろう。

統幕長の声明参加の問題性

ミャンマーのクーデターとその後の市民殺害をやめさせるにはどうするかをめぐって、一つの動きがあった。3月28 日、「ミャンマーにおける同国軍による暴力行為を非難する各国参謀長等による共同声明」が出された。参加したのは、オーストラリア、カナダ、ドイツ、ギリシャ、イタリア、日本、デンマーク、オランダ、ニュージーランド、大韓民国、イギリス、アメリカの12カ国の制服組トップ。日本は山崎幸二統合幕僚長が参加した。「参謀長等」となっているのは、アメリカは統合参謀本部議長、ドイツは連邦軍総監、日本が統合幕僚長というように、参謀長(chief of staff)とは違った名称もあるからである。

声明はコンパクトなもので、以下の通り。「参謀長等として、我々はミャンマー国軍と関連する治安機関による非武装の民間人に対する軍事力の行使を非難する。およそプロフェッショナルな軍隊は、行動の国際基準に従うべきであり、自らの国民を害するのではなく保護する責任を有する。我々はミャンマー国軍が暴力を止め、その行動によって失ったミャンマーの人々に対する敬意と信頼を回復するために努力することを強く求める。」

一国の軍隊が起こしたクーデターに対して、他国の軍トップが「共同声明」を出すというのは異例のことである。日本がこういう共同声明に参加することをどう評価するか。内容的には、自国民を殺害するような暴力は軍人としての本分に反するとして、これをたしなめる趣旨のもので、特定の軍事・安保政策に対する賛否や、特定の国の統治のあり方などに対する意見ではないので「政治的性格」はもたないという見方もあるだろう。また、「非武装の民間人に対する軍事力の行使」は国際人道法にも国際人権法にも反するという観点から、国際的な軍事スタンダードに立つよう求めたというのもその通りであろう。

だが、「プロフェッショナルな軍隊」という表現に見られるように、自衛隊も当然軍隊であるという認識に立っての声明への参加に問題はないか。自衛隊が対外的に軍隊として見られ、そう扱われたとしても、日本国憲法のもとでの自衛隊は軍隊ではない(直言「「我が軍」という憲法違反の宣言」)。各国の参謀長と並んで、「軍人としての矜持」をたれることは不適切である。

この声明参加には二つの狙いがあるように思う。一つは、この機会に自衛隊を国内的に軍隊として当然視する空気を確定させることである。ミャンマー国軍をたしなめる「普通の軍隊」として。直言「気分はすでに「普通の軍隊」」で問題にした河野克俊前統幕長のメンタリティとパフォーマンスが定着してきたと私はみている。ちなみに、陸幕長には先週、4月1付で吉田圭秀陸将が就任した。「さんぼう」 (3防)の超エリート路線を驀進して、ついに陸のトップになったわけで、17年前の陸幕防衛班(二陸佐)時代に、自衛隊を軍隊にする改憲案を起草した人物である。このことを記事にした新聞はなかった(『朝日新聞』4月3日付は東大卒を強調する表面的な人事解説にとどまった)。

もう一つは、今後、ミャンマーに対して、国際社会が何らかの形でアクションを起こしていく場合、軍の役割が注目されてくることとの関係である。バイデン政権は米軍の単独介入を回避して、国連を使いつつ(しかし、中国の関係で困難)、多国籍軍型の圧力をかける方式を追求するだろう。それを先取りして、軍としての理念的なアピールをしたということではないか。いずれミャンマーに対する国際的圧力がかけられていく場合、日本も積極的に関わることを、まずは「共同声明」への参加という形で示しておいたのではないか。だが、この判断は制服組だけでできることではない。日本政府のどのレベルの判断なのか。単に統幕長が声明に名を連ねただけという問題ではすまない。日本の今後のアジアにおける、特に中国との対立が激化するなかでの対外政策全般に影響する問題である(直言「「普通の国」の「普通の軍隊」へ」参照)。

安全保障関連法施行5周年――「国際平和共同対処事態」

この3月29日、安全保障関連法が施行5周年を迎えた。メディアも「進む日米一体化 武器等防護、豪州に拡大へ」などと一応注目した。「武器等防護」の拡大がもつ重大な意味も徐々に見えてきた(直言「「武器等防護」で米軍も守る?」参照)。今後注目されるのは、安全保障関連法のうち、唯一の新法である「国際平和支援法」である。「国際平和共同対処事態」(1条)というのは、「国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動」であり、国連が主体となって行う活動ではない。安保理で中国が反対しても、「国連の目的に従い」を掲げて、米軍を中軸とする多国籍軍が編成されれば、そこに参加することも可能となる。その場合、日本が行う活動は武力行使・武力威嚇にあたるものであってはならないという「憲法上の制約」が示されているものの(2条2項)、捜索救助活動ではかなり踏み込んだものになっている(詳しくは、直言「「捜索救助活動」のグローバル化」参照)。

「保護する責任」といかに向き合うか

ミャンマーでは、市民が、「Welcome R2P」というスローガンを掲げ、国際社会に「保護する責任」(Responsibility To Protect)を求めている (『東京新聞』4月2日付参照)。「保護する責任」というアイデアは、2005年9月の国連首脳会議最終文書において公式に用いられた。「人道的介入」が当該国の同意なしに、一方的かつ強行的に実施されるものであり、軍事的性格が濃厚なのと、過去の経験からして評価が分かれるため、軍事的・非軍事的介入に確実な根拠を創出することが企図されて生み出された概念である。「予防する責任」「対応する責任」「再建する責任」の3要素からなり、「予防」(紛争原因の未然防止)と「再建」までの広い射程をもつ。ただ、実際の運用上は、「人道的介入」と同様の問題や効果が生ずる可能性は否定できない(水島朝穂『平和の憲法政策論』(日本評論社、2017年)140-141頁参照)。事実、2011年3月のリビアへの軍事介入の際に類似の論理が用いられたが失敗に終わり、その後、当該地域にとどまらない深刻な副作用を生んだことは記憶に新しい(直言「見過ごせない軍事介入―リビア攻撃とドイツ(1)」参照)。

今後、アジアにおけるミャンマー、そこにおける重大な事態に対して、国際社会がどのような対応をしていくのか。その際、市民が求める「保護する責任」の具体的な果たし方について、また日本の関わり方について(自衛隊参加に特化することなく)、真に「総合的・俯瞰的」に検討していく必要があるだろう。今回はこのくらいにして、この論点については、いずれ事態に進展がみられた段階で書くことにしたい。