オリンピック憲章の理念と根本原則に反する東京2020が始まった。「コロナ」によって、スポーツ大会の大前提が大きく揺らいでいるなかでの開催の強行である。コロナ感染やワクチン接種の状況は参加各国で異なるから、各国の代表選手の選考にも支障が出ているはずである。来日後の行動制限によって当然、練習量にも違いが出てくる。感染防止のあらゆる手段が、選手たちの肉体的コンディションや精神的な安定を阻害している。しかも猛暑と台風・豪雨という気象条件のもとで、競技の実施そのものにも影響が出てくる。本来の力を出し切れない選手も出てくるだろう。こうした悪条件の連鎖のなかでの結果(メダル)に、納得が得られるか。コロナの収束と終息を見越して「2年延期」すればよかったのに、あえて自らの「レガシー」のために「1年延期」にこだわった結果がこれである。その安倍晋三「東京2020組織委員会最高名誉顧問」は、開会式に姿を見せなかった。彼の逃亡癖は2007年から始まったが、2020年に「政治的仮病」によってコロナ対策の最高責任者の地位を投げ出しただけでなく、ついに自らが大ボラを吹いて招致した東京2020の開会式からも逃げ出した。IOCから授与された「オリンピック・オーダー」(五輪功労章)は返上すべきである。

直言「東京オリンピック招致の思想と行動―福島からの「距離」」でも書いたように、2013年9月7日の国際オリンピック委員会(IOC)総会における安倍の「フェイク演説」は記憶に新しい。「東京は世界で最も安全な都市の一つです。それは今でも、2020年でも一緒です。フクシマについて案じる向きには、私が皆さんにお約束します。状況はコントロールされています(under control)。…」と。ここから「復興五輪というフェイク」が始まった 。このとき、日本オリンピック委員会(JOC)会長の竹田恒和が記者の質問に、「放射線量レベルはロンドン、ニューヨーク、パリなど世界の大都市と同じレベルで絶対安全(absolutely safe)」と答えたことは、よもや忘れまい。「福島は東京から250キロ離れており、皆さんが想像する危険性は東京にはない」と断言したことも。1986年のチェルノブイリ原発事故では、300キロ圏内が高度の汚染地域となったことはよく知られている。なお、竹田は2019年に、五輪招致をめぐる贈賄疑惑でフランス司法当局の捜査対象となり、JOC会長を辞任した。少なくとも2013年からJOCの負の連鎖が始まる(東京2020をめぐる「大ウソ」のまとめ参照)。

国立競技場の建設計画の白紙撤回(2015年)、佐野研二郎の公式エンブレム盗作疑惑(2015年)、JOC会長・森喜朗の女性蔑視発言による辞任(2021年2月)へと続く。そして、 開閉会式の演出の総合統括(クリエイティブディレクター)の佐々木宏が、女性タレントを豚扱いする演出を提案していたことが発覚して辞任(2021年3月)。さらに、開会式の楽曲担当の小山田圭吾が、小中高を通じて、障がいのある同級生に対する醜悪ないじめを行なっていたことが過去の雑誌インタビューによって発覚し、これまた辞任した(2021年7月)。これら不祥事のオンパレード により、東京2020の根深い矛盾と深い闇が見えてきた(「“傷だらけの”オリンピック」参照)。 文化プログラム「東京2020 NIPPONフェスティバル」への参加を辞退した絵本作家のぶみなる人物については、ほとんど知識がないので触れない。ただ、開会式をめぐって問題となっている人々に共通する「脈絡」のなかに、電通社員だった「史上最強の私人」の影が見え隠れするのは偶然だろうか。

『朝日新聞』2021年7月19日付夕刊「素粒子」は、「五輪カタカナ語辞典」を載せた。「アンダーコントロール: 誇大広告と希望的観測に基づく招致の根拠。いまや「信頼性欠如」とほぼ同義語に。エンブレム:「盗作疑惑」と対をなす言葉。「ケチのつき始め」の意味もある。マリオ:日本PRの定番だが、扮装した政治家は拍手とともに、失笑を買った」と手厳しい。 私がこれに一つ付け加えるならば、「バブル:割れやすい泡のこと。選手らを外部と隔てる効果には疑問。バブルといえば「崩壊」「はじける」と続くのが通例」となる。

Let’s play Holocaust として全世界に

東京2020「負の連鎖」のとどめは、開会式ディレクターの小林賢太郎が、過去の芸人時代に、「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」をネタにしている動画が発覚したことである。まともな歴史知識も歴史認識もない人たちが、ネトウヨの影響を受けて、「南京虐殺はなかった」などと平気で書き込む時代である。 ナチスのユダヤ人虐殺について、安易で簡易なネタで客の笑いをとろうとし、それに観客の笑い声も加わったことで怒りを増幅させたように思う。

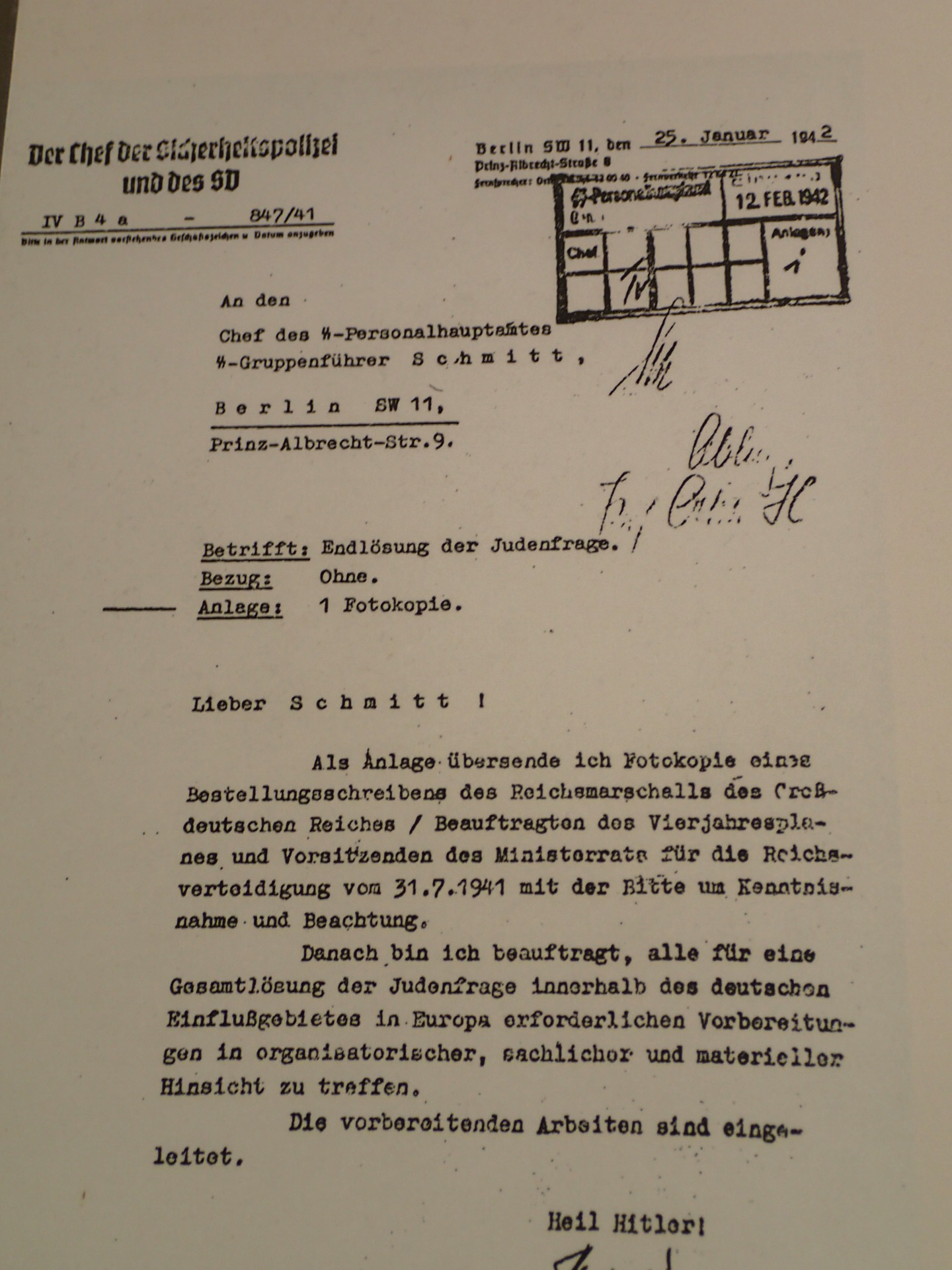

欧米でも極右勢力の影響力が拡大している。歴史相対主義も根強く、影響力をキープしている(直言「歴史改ざん主義に抗して―映画「否定と肯定」」 参照)。この写真は、「ユダヤ人問題の最終解決」を決めたヴァンゼー会議(1942年)の原資料である。ちなみに、ヴァンゼーは、悪名高い1936年ベルリン五輪の会場にもなった。ドイツでは「最終解決」(Endlösung)という単語も普通には使えない。日本でいえば「最終処分」という言葉は廃棄物処分場をイメージさせるが、ドイツの「最終解決」はガス室を連想させる。それくらい、単語にも神経を使う。小林はそれに「ごっこ」を付けたのである。

なお、ナチスの蛮行は、ホロコーストだけではなかった。「働かせ続けることによって殺す、つまり「究極の過労死」(過労殺人)あるいは「労働による絶滅」の手法」もとられた(直言「ヒトラー山荘とオーストリアのナチス強制収容所」参照)。

開会式でなぜ「ミュンヘン五輪事件」の黙とうが?

「過去」に関わるきわめて微妙な問題を揶揄するような人間が、開会式の「監督」をやって準備を進めてきた結果が7月23日の開会式だった。3時間30分、最初から最後までみたが、違和感と異物感が残った。「ゲーム音楽」が全体を貫き、すぎやまこういち作曲の「ドラクエ」のテーマ曲から始まる。国名プラカードに「吹き出し」を用いた漫画的センスは麻生太郎につながるが、麻生といえば、8年前の「ナチスの手口を学んだらどうか」という発言を想起する。2008年の北京オリンピック開会式への圧倒的違和感とはまた違った意味で、東京2020の開会式も複雑な思いでみた。

ところで、東京2020開会式における違和感を覚えたことがもう一つある。それは、ミュンヘン五輪事件の犠牲者への追悼である。半世紀前の「ミュンヘン五輪」の際に11人のイスラエル選手・コーチが殺害されたが、開会式では、脈絡も不明なまま唐突に追悼の時間が設けられた。私のように学生時代にこの事件を直接知った世代を除き、若い人たちのなかにその意味を理解できた人はどれだけいただろうか。五輪開会式でこの事件の被害者を追悼するのは初めてのこと。実は、殺害された11人の選手の家族は、IOCに対して開会式で黙とうを捧げるよう長年求めてきたが、IOCは拒否し続けてきたという。半世紀近くもかたくなに拒否してきたIOCが、なぜ、突然、このような対応に変わったのか。開会式の演出担当者の不祥事(「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」)との強い関連性が推察される所以である(『毎日新聞』7月23日デジタルは、関連は不明と伝えるが)。

「緊急事態宣言」下の五輪

開会式翌日の新聞各紙は、スポーツ部記者が書く通常の五輪記事とは別に、社会部記者を動員して、この五輪の問題性を拾っていた。「多様性と調和遠く」「国際的に厳しい評価」(『毎日新聞』7月24日付)、『朝日新聞』1面は「東京五輪 コロナ下の開幕」の横に「熱戦の隣 鳴りやまぬ救急電話」と医療逼迫をレポートする。『東京新聞』は「違う国の話みたい」「疲弊する医師・看護師」から、「「命優先を」の抗議デモ」と、写真入りで五輪反対運動を伝える。

IOC副会長のジョン・コーツは5月21日、東京五輪を「緊急事態宣言下でも開催する」と述べたが、コーツの傲慢な語りそのままに、「緊急事態宣言」下の五輪が強行開催されてしまった。ちなみに、コーツは、東京2020開会式への出席をめぐり、2032年夏季五輪開催地に決まったブリスベンのある、オーストラリアのクイーンズランド州の女性首相に対して、公の記者会見の場で恫喝・強要した(7月22日BBC)。腕組みをして、傲慢な態度で、東京の開会式に出席を見合せようとしていた女性州首相に対して、「君は開会式に出るんだ。私はまだ(2032年夏季五輪)招致委員会の副会長で、私が知る限り、2032年にも開会式と閉会式がある。君たち全員には、あそこで交流して伝統的な部分、開会式のなんたるかを理解してもらう。君たちは誰一人として部屋に残ったり隠れたりはしない、そうだな?」と言い放った。東京2020は、トーマス・バッハという、根っからのスポーツ政治家と、この傲慢・不遜なコーツによって、コロナ禍で強引に開催させられたわけである。このツケやしわ寄せは、すべて開催国とその市民におよぶ。

さて、『南ドイツ新聞』7月24日付は、23日の開会式を伝える記事の最後の方で、「すべての開会式は時代の鏡」という視点から、屋根の上に狙撃手が待機したソルトレークシティ五輪(2002年)から、スタジアムそのものが中国権力のデモンストレーションとなった北京五輪(2008年)などを挙げながら、「コロナゲーム」と同時に、台風が東京にくるなかで行なわれる東京2020について書いている。海外でも台風の接近が注目されていることに驚く。

何よりも、東京2020の終了後、あるいはその途中で、最強の新型コロナ変異株が誕生して、感染爆発(第5波というよりも、「永続波」(パーマネント・ウェーブ)を引き起こすことが強く危惧される。ミュンヘン五輪事件から約半世紀。「五輪史上最大の悲劇」の再来となるか。なお、東京2020をミュンヘン五輪事件との関連で論じた拙稿が、『東京新聞』7月19日付夕刊の文化欄に掲載された(冒頭の写真)。4日後の開会式でミュンヘン五輪事件が注目されたので、ここに収録しておく。どうぞお読みください。

(文中敬称略)

「緊急事態下の五輪」――半世紀前のミュンヘン、そして東京

水島朝穂

定期購読している南ドイツ新聞には、このところ「コロナ緊急事態下の東京五輪」を伝える記事が続く。「虚空のオリンピック」という見出しは、「無観客」だけを意味しないだろう。ミュンヘンに本社のあるこの新聞を読んでいて、映画『ミュンヘン』(2005年)のことを思い出した。スティーヴン・スピルバーグ監督作品。1972年のミュンヘン五輪の際、パレスチナゲリラが選手村を襲撃して、イスラエルの代表選手・コーチ11人を殺害した事件である。この「緊急事態」にもかかわらず、エイヴリー・ブランデージ国際オリンピック委員会(IOC)会長は、競技の続行を指示。事件翌日の午前中、短時間の追悼集会が行われたものの、午後からすべての競技が再開された。映画では、事件に関わったパレスチナ人11人の「暗殺命令」を出すイスラエル首相の言葉が印象的だった。「世界中が五輪の競技に興じ、聖火が燃えているが、ドイツにはユダヤ人の死体。世界は気にもとめない」と。五輪続行と無関心への怒り。ここから報復の連鎖が始まる。

IOCの権限は絶大である。「オリンピック憲章」は「憲法的な性格」を持つとされ(導入a)、開催国の国家元首の開会宣言のひな型まで定められている(第5章55項)。一体、IOCとは何様なのか。国連の機関でも国際機関でもなく、「国際的な非政府の非営利団体」である(第2章15項)。だが、五輪の開催に関する限り、国家を超えている。

選手村の襲撃、代表選手の殺害という「五輪史上最大の悲劇」から半世紀近くが経過して、今週、「緊急事態下の五輪」が始まる。開催国の国民の多数が開催に否定的というのは、五輪史上初だろう。南ドイツ新聞は、トーマス・バッハ会長の「最も重要なことはオリンピックが開催されることだ」という言葉を見出しに使った。人々の生命や健康よりも、五輪の開催が自己目的化されてはいないか。感染拡大が止まらず、ワクチン接種も停滞し、政治が五里霧中で迷走を続けているとき、首相の頭が「五輪夢中」というこの国の不幸を思う。

オリンピック憲章の「根本原則」第6は、「いかなる種類の差別も受けることなく」と定める。だが、貧困な医療の国々で多くの人々が命を落としている。ワクチン接種の割合も低い。代表を選ぶ国内試合の機会を十分につくれなかった国もあるだろう。コロナの感染拡大が止まらないなか、この原則は実質的に守られていないことになる。

世界保健機関(WHO)や各国政府がコロナに対処しているとき、IOCは感染拡大につながる巨大な「人流」を日本に作り出し、変異株からさらに強力となった「五輪株」を世界中に拡散させようとしている。「IOCの使命と役割」(第1章第2項)の第10には、「選手への医療と選手の健康に関する対策を促し支援する。」と定められている。アスリートや開催国の国民を感染の危険にさらす行為は、これに反しないか。第11には、「スポーツと選手を政治的または商業的に不適切に利用することに反対する。」とある。放映権を重視し、スポンサー企業の利益を最優先する開催強行は「資本主義の化け物」(ジュールズ・ボイコフ)である五輪の本質に起因するとしても、今回は、衆院総選挙を意識した日本の政権の「特殊事情」が過度に考慮されている意味で、五輪の「不適切な政治的利用」ではないのかとの疑念はぬぐえない。

「緊急事態下の五輪」が、憲章の理念に反する、「五輪史上最大の悲劇」の再来とならない保証はない。

(『東京新聞』2021年7月19日付夕刊文化欄)