先週の土曜日、朝食の食卓に、まだ封を切っていない蜂蜜のボトルが乗っていた。ヨーグルトにかけるのだが、ふとラベルをみて、思わずスマホで撮影してしまった。左の写真がそれである。「南半球ブレンド」とあり、アルゼンチンとオーストラリアの国旗が交差している。埼玉養蜂が製造したものだが、妻は「ドイツで生活していた頃、スーパーで、“非EUブレンド”の蜂蜜なんかもあって、おもしろいから買ったの」という。私は、アルゼンチン国旗とユニオンジャックの組み合わせから、カレンダーをみてハッとした。ちょうど40年前の1982年4月2日、英国とアルゼンチンとの間の「フォークランド紛争」(Falklands Warと呼ばれる)が始まった日だったからだ。時事通信社の「今日は何の日?」に「1982年4月2日」と入力すると、「アルゼンチンと英国間でフォークランド紛争勃発:南米アルゼンチン沖の大西洋に浮かぶ英領フォークランド諸島[マルビナス諸島]に、アルゼンチン軍が突如上陸して占領。英国は空母を含む艦隊を派遣して反撃した。5月に英軍が上陸し、激しい地上戦の後、全島を奪還したが、両軍合わせて約900人が戦死した」と出てくる。

指導者が「戦争」を決断するとき

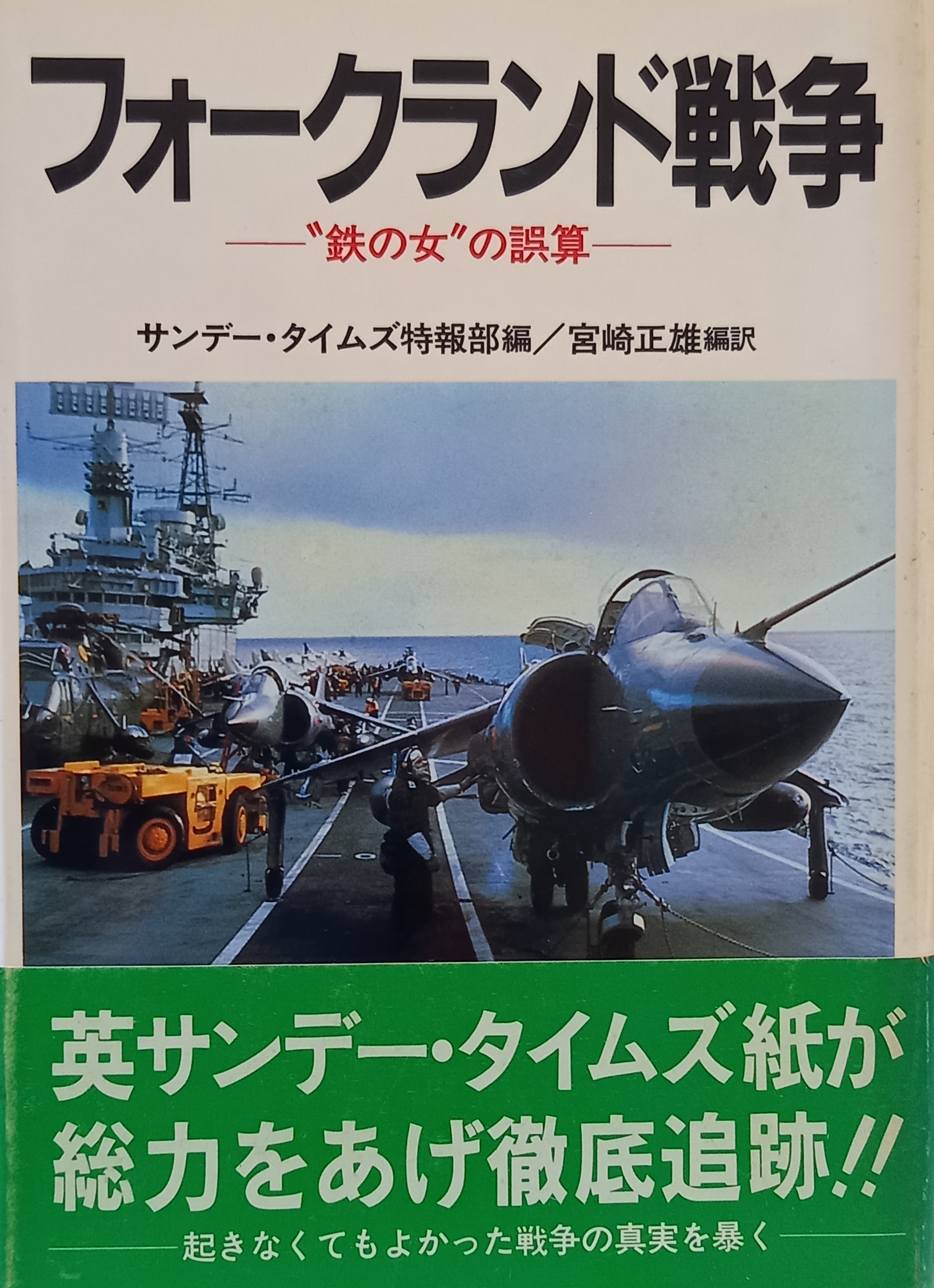

いま、建て替えのため書庫を壊して、書籍はほとんど段ボールの中なので、身近のものでは冒頭右の写真の本しか見つからなかった。英国のサンデー・タイムズ特報部編=宮崎正雄編訳『フォークランド戦争―“鉄の女”の誤算』(原書房、1983年)である。「起きなくてもよかった戦争の真実を暴く」という帯に改めて目がいく。見返しには「1983年12月25日読了」と書き込んである。北海道の大学に赴任して初めての冬だった。

今回、39年ぶりにこの本を開く。「ロンドンとブエノスアイレス[アルゼンチンの首都]で積み重なった誤判断のために、起きなくてもよい戦争が起きた」という下り以降に強く赤線が引いてあった。サッチャー首相は、この戦争における政府の責任と措置について調査する第三者委員会を設置して、自らも証言している。本書はアルゼンチン側の関係者にも取材して、両国の指導層のなかで、情報の間違った伝達や解釈がどのように広がり、領土侵犯を「屈辱的」「恥辱」と煽るメディアの勢いに押されて、戦争への道に向かったのかが活写されている。国連安保理決議502号も、相手がアルゼンチンのため、かなり微温的である。経済制裁もすぐには決まらない。ヘイグ米国務長官が介入するが、サッチャーは強硬姿勢を崩さない。誰もが、まさか1万2000キロも離れた小さな島々に、空母機動部隊を送るとは思っていない。どうせ途中で何とかなるとみんな思って始めたが、現場で両軍が対峙し始めると、現場では「もうどうにもとまらない」状態になっていく。

このあたりは、映画『マーガレット・サッチャー:鉄の女の涙』(英国、2012年)が、1時間45分のうちの9分35秒を使って描いている。実写映像を重ねながら、アカデミー賞女優メリル・ストリープが、サッチャーの心の揺れや決断を描く。4月3日の場面では、「アルゼンチンの政権はファシストの集団です。英国の領土への侵攻を許すことはできません。私は犯罪者やゴロツキとの交渉には応じません」と断言する。「相手をファシスト」と罵るのは、いずこも共通している。南極に近い海外領土をめぐる紛争を、国家間の武力行使にまで至らしめた原因のなかには、トップの誤認、誤解、誤算があった。世論を意識する指導者は、世論を煽るメディアに押されて、判断を誤ることがままある。英国初の女性首相は、過度にチャーチルを意識しながら、より強い手段を選択する傾きと勢いがあったのではないか。

戦死者の母親たちへの手紙

「戦時内閣」でサッチャーは、第一海軍卿らしき人物に、南半球には冬がくるから、即時部隊を送るように進言されると、すばやい反応を見せる。アルゼンチンの巡洋艦「ベルグラノ」に対して、英国原潜「コンカラー」が魚雷で撃沈する。その発射命令を出す際の様子が映画に出てくる。「戦争が拡大される」「こちらが侵犯者とみられる」など慎重論の外相らに対して、海軍高官たちは「すぐ交戦すべきだ」「先手を打たないと」と迫る。黙って聞いていた首相は一言、“Sink it!”(沈めろ)。映画はここまでで、1000人の乗組員のうち300人が平均18歳の新兵で、368人が死亡したことは出てこない。アルゼンチンは直ちに反撃。英国駆逐艦「シェフィールド」を、フランス製の攻撃機「シュペールエタンダール」に搭載した、これまたフランス製の対艦ミサイル「エグゾセ」(AM39)で撃沈する。乗員260人中20人が死亡した。映画では、実写映像を数秒流し、「英国の歴史上母でもあった首相は私一人です。私にも息子がいます。ご遺族の心痛と悲しみをお察しします」と、戦死者の母親たちに万年筆で手紙を書く。死者が次々に報告され、手紙の山が増えて、イライラをつのらせるシーンも。

ワールドカップを応援する若者たちが

飛行場もあるスタンリー上陸作戦。映画では40秒足らずの実写映像で終わらせたが、これが「フォークランド戦争」の山場だ。同盟国が互いに争うことを憂えるレーガン米大統領が事前に仲裁に入り、「アルゼンチンに軍事的屈辱を与えない」ため、スタンリー上陸作戦を思い止まるようにサッチャーを説得する。だが、サッチャーは応じない。第一次世界大戦のような塹壕戦が展開され、英軍の同士討ちも起きて犠牲者が増えていく。FIFAワールドカップで対戦して、応援に熱狂する両国の若者たちが銃剣まで使って、顔の見える距離で殺し合う。スタンリーでの戦闘に関連して、34年前に見たNHK特集「栄光の代償:兵士が語るフォークランド戦争」(1988年) が記憶に残る。「弾があたって、骨や肉を砕く音がわかるんです」「なぜ戦っているのかわからない」という元兵士たち。最終的に、アルゼンチン軍649人、英軍255人、島民3人の計907人が死亡し、両軍合わせて2400人を超える負傷者を出した。

終わってからの悲劇

40年たっても、参加した両軍の兵士たちの苦しみは続いていた。ベトナム戦争でも、アフガン戦争でも、すべての戦争は、終わってからが地獄の始まりである。「フォークランド戦争」40周年で、『読売新聞』4月2日付 が元兵士たちのインタビュー記事を載せている。「『戦死者』はもっと多い」というアルゼンチンの精神科医(83歳)。正確な統計はないものの、心の傷や社会からの疎外感が原因で、同国では数百人の元兵士が自殺したという。「英軍は世界で初めて原子力潜水艦を実戦投入し、米国の偵察衛星が側面支援するなど、同紛争は「兵器の実験場」とも称された」。「戦争はいつも政治家が始め、兵士が尻ぬぐいをさせられる」という元英軍兵士の言葉は、普遍的な響きをもつ。「戦死のリアル」である。

Googleマップで「フォークランド諸島」と入力すると、括弧のなかに「マルビナス諸島」と出てくる。たくさんのペンギンの写真とともに。スタンリー空港からキエフ空港までの距離を測定する。直線で14047キロある。遠く離れたところで、40年という時間差で、再び、指導者の思い込みや誤算が働いて、多くの兵士が死んでいる。フォークランドでは3人だった住民の犠牲が、ウクライナの場合は、比較にならないくらい多くの犠牲を出している。

ここでサッチャーとプーチンを並べて論ずるのは適切ではないかもしれない。ただ、ともに国連常任理事国の指導者である。サッチャーは、海外領土を侵犯されても、機動部隊を派遣する前に、もっと手段を尽くすべきだったのではないか。その評価をめぐってたくさんの実証研究があるが、ここでは立ち入らない。一方、プーチンは、国連加盟国である独立主権国家のウクライナ共和国に武力侵攻して、民間施設を砲爆撃し、多くの市民を殺傷している。プーチンの戦争犯罪が問われ始めている。「国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任」(国連憲章24条)を負う安全保障理事会の常任理事国であるロシアが、自ら「平和に対する脅威」「平和の破壊」「侵略行為」の主体となるという異常事態である。そして、1300人(ロシア政府発表)から1万4400人(ウクライナ外務省発表)のロシア軍将兵を死なせている(写真は80年前)ものロシア軍将兵を死なせている。サッチャーが母親たちに追悼の手紙を書いた255人とは比較にならない数である。

40年前との違いもある。「フォークランド戦争」をめぐっては、米国は両者に対してかなり細かく気をつかったが、最終的には英国の側に立った。偵察衛星の情報などが英国に提供された。40年前の通信傍受と衛星通信、電子戦対策は最先端であった。ウクライナの戦争では、米国や西側諸国のみならず、国連加盟国の圧倒的多数がウクライナを支援しており、ロシアの孤立は際立っている。また、インターネット、SNS、ドローンなどの最先端技術や機器の導入ではウクライナ側が優位に立っている。ここでも米国など西側の援助が決定的である。他方、ソ連時代の装備や軍事ノウハウを引き継いだロシア軍の「前近代性」には驚かされる。

これから5月9日に向けて事態は動くだろう。世論を意識するプーチンが5月9日(対独戦勝記念日)を利用しないとは考えにくい。ウクライナ国内にも極右政治勢力は存在しているが、これがどう影響するか。「戦後」のウクライナがどのような政権になっていくかわからないが、日本は独自の観点から復興と援助のあり方を考え、実施すべきだろう。

(2020年4月3日脱稿)