新刊の末尾の言葉

「歴史とは、記憶の不完全さと記録の不十分さが出会うところで生まれる確信である。」(History is that certainty produced at the point where the imperfections of memory meet the inadequancies of documentation.)。これは英国の作家、ジュリアン・バーンズの小説『終わりの感覚』(Julian Barnes, The Sense of an Ending, 2011, p.17)の言葉とされている。何とも意味深長な言葉ではある。これを知ったのは、注文してあったドイツ憲法史の新刊(Stefan Korioth, Deutsche Verfassungsgeschichte, 2023)によってである。届いたものを会議に持ち込み、パラパラとページをめくっていたら、最終ページの終わりの3行に、この英語の言葉が使われているのが目にとまった(S.481)。帰宅して「積ん読」状態にしていたら気づくのが遅れたことだろう。

エルンスト・ルドルフ・フーバーの全7巻(+索引巻)を含め、ボルト、フォルストホフ、ハルトゥング、メンガー、ツィペリウスなど、若い頃に集めたドイツ憲法史の本が研究室の書棚に並んでいるが、いまは「歴史グッズ」の奥に埋もれている。定年退職間近になって本を処分し続けているのだが、比較的若い世代のシュテファン・コリオート(1960年生まれ)がどんな視点でドイツ憲法史を描写しているか知りたくて注文していたものである。

西暦800年のカール大帝戴冠の神聖ローマ帝国から説き起こし、1990年以降の憲法発展まで手際よく叙述されている。成文憲法を軸に、ドイツが近代立憲国家へと発展する転機や架け橋、連続線に重点を置いたという。「自らの位置を歴史的に省察する過程で、歴史は現在となり、現在は歴史となる。過去70年間における基本法の展開と変容もまた、憲法史の一部である。」(序文)という問題意識で、例えば「90年代の憲法発展」にあてた最終章(27章)のラストの二つの節は、基本権について「侵害防御による自由に代わる、安全としての自由」という観点から、庇護権や盗聴などの問題にあえてこだわり、最後の節は、「憲法規範の変わる相対的価値とスタイル―憲法の衰退と変動?」という、「憲法史」の本としては珍しい切り口でまとめている。そのラストに、小説『終わりの感覚』に出てくる先の英文をもってきたわけである。

いずれ時間をとってじっくり読んだあとに、どこかで書いてみたいと思った。でも、「宿題」はいつも果たせていないのだが(苦笑) 、今回の「直言」では、第23章「国民社会主義〔ナチズム〕のレジーム」では詳述されていないであろう一幕を語ろう。

隣家のユダヤ人の運命を知る

私は、広島大学時代の東ベルリンに続き、早大時代に2回の在外研究をしたが、1999年からの1年間と2016年の半年のいずれも、ボンのバート・ゴーデスベルク(Bad-Godesberg) に住んだ。最初はヘルダー通り、次はベートーヴェンアレー。ほとんど近所である。この地域は、戦前は別荘地で、1949年にボンが首都になってからは、政府の役所の機能が分散して配置されていた。ここで採択されたドイツ社会民主党(SPD)の「バート・ゴーデスベルク綱領」は、歴史的に重要な意味をもっている。

2016年に住んだ住宅(Wohnung)の隣の家は、この写真にあるヴィクトリア通りの左側(3番地)にある。たまたま買い物の帰りに隣家の前を歩いている時、落ち葉の間に金色のものが見えた(冒頭下の写真)。いつも通る道だが、この時は元気なくうつむいていたから気づいたのかもしれない。「躓(つまず)きの石」と呼ばれるものである。試しにGoogleで“Stolperstein”と入力して画像検索をかけていただきたい。96ミリ四方の正方形で、真鍮製のものがたくさん出てくるだろう。そこには人名、生年月日、そして死亡した場所が書かれている。隣家の住所を打ち込んでみると、私が撮影した冒頭の写真と同じものがヒットした。サラ・アウアーバッハ(1871年生まれ)。彼女の「つまずきの石」については、一度書いたことがある(直言「歴史改ざん主義に抗して―映画「否定と肯定」と」参照)。今回ヒットした写真の下にある解説によると、サラは34歳、独身でこの家に引っ越してきた。父親は工場経営者であるため裕福で、彼女は働く必要がなかった。そこで「里子」を受け入れる許可をとり、1911年には7人まで受け入れたという。子どもが騒ぐので近所からは苦情が出たようで、警察が来ることもあったそうだ。1933年にナチスが権力を掌握してからの数年間、彼女がユダヤ人としてどのように過ごしたかの記録はない。1935年に「稀代の悪法」ニュールンベルク法(「ドイツの血とドイツの名誉の保護のための法律」)が制定されて、ユダヤ人は市民権を剥奪され、「ドイツ人またはその血族」との結婚や婚外交渉を禁止された。サラは1939年に財産を売り払い、ライン川の反対側のグルック通りの弁護士の家に移り住んだが、1942年6月にチェコのテレージエンシュタット収容所に強制移送された。そこで1943年1月16日に死亡している。72歳だった。

ナチスの強制収容所は、アウシュヴィッツ=ビルケナウ(ポーランド・クラクフ近郊)はもちろん、ダッハウ(ミュンヘン近郊)、ザクセンハウゼン(ベルリン近郊)、ブーヘンヴァルト(ヴァイマル近郊)、マウトハウゼン(オーストリア・リンツ近郊)、ノイエンガンメ(ハンブルク)は訪れたが、いつかテレージエンシュタットも、シュトットゥホーフとともに行ってみたいと思う。

ヴァンゼー会議の映画を見る

さて、隣家に住んでいたサラが、1942年6月にテレージエンシュタットに強制移送された背景がわかる映画を先週、アマゾンプライムで見た。映画『ヒトラーのための虐殺会議』(原題:Die Wannseekonferenz,ZDF 2022)(YouTubeの予告編はここから)。日本語タイトルのセンスは感心しないが、「ヴァンゼー会議」では、日本で観客を得るのはむずかしいのだろう。写真は映画のワン・シーンで、ZDFのサイトにある。ちなみに、この会議の場所は歴史記念館になっている(HP英文はここから)。

1942年1月20日(火)、親衛隊(SS)、ナチ党、政府・関係省庁の幹部、計15人によるわずか90分間の会議。座長は、親衛隊(SS)全国指導者ハインリヒ・ヒムラーの筆頭副官で、親衛隊保安情報部(SD)長官のラインハルト・ハイドリヒである(実際の15人の顔と肩書はここから見ることができる)。このほかに、アドルフ・アイヒマン親衛隊中佐が「100%信用できる」と太鼓判を押す記録係の女性が1人と、これまた「選りすぐり」(ナチ党員)の給仕やコックが数名出てくる。全体の9割以上が、一つの部屋における15人のおぞましいやりとりである。

この種の密室ディベート劇としては、ヘンリー・フォンダ主演の映画『十二人の怒れる男』(米国、1957年)が有名である。12人の陪審員の激しい応酬だけで90分強の傑作だが、ヴァンゼー会議は90分間の「史上最も恐ろしいビジネス会議」といわれている。まさに「12人の怒れる男」ならぬ、「15人のイカれた男」の話である。だが、15人中8人が博士号をもち、お互いに、「ドクター○○は…」と敬称で呼び合っている。話の中身が残虐で非人間的なので、そのコントラストが凄まじい。

1100万人抹殺計画をビジネスライクに

私はこの会議の「現場」を、2016年6月10日に訪れている。その時に撮影したのが、冒頭左の写真である(直言「ヴァンゼー会議の75周年」参照)。今回の映画は、実際の会議録(プロトコール)に基づいて制作されているので、圧倒的なリアリティがある。議題は「ユダヤ人問題の最終解決」(Endlösung der Jundenfrage)。「最終解決」という単語は、類語検索をかけると、「ホロコースト」「ショア」などが出てくるので、一般には使用が控えられる。

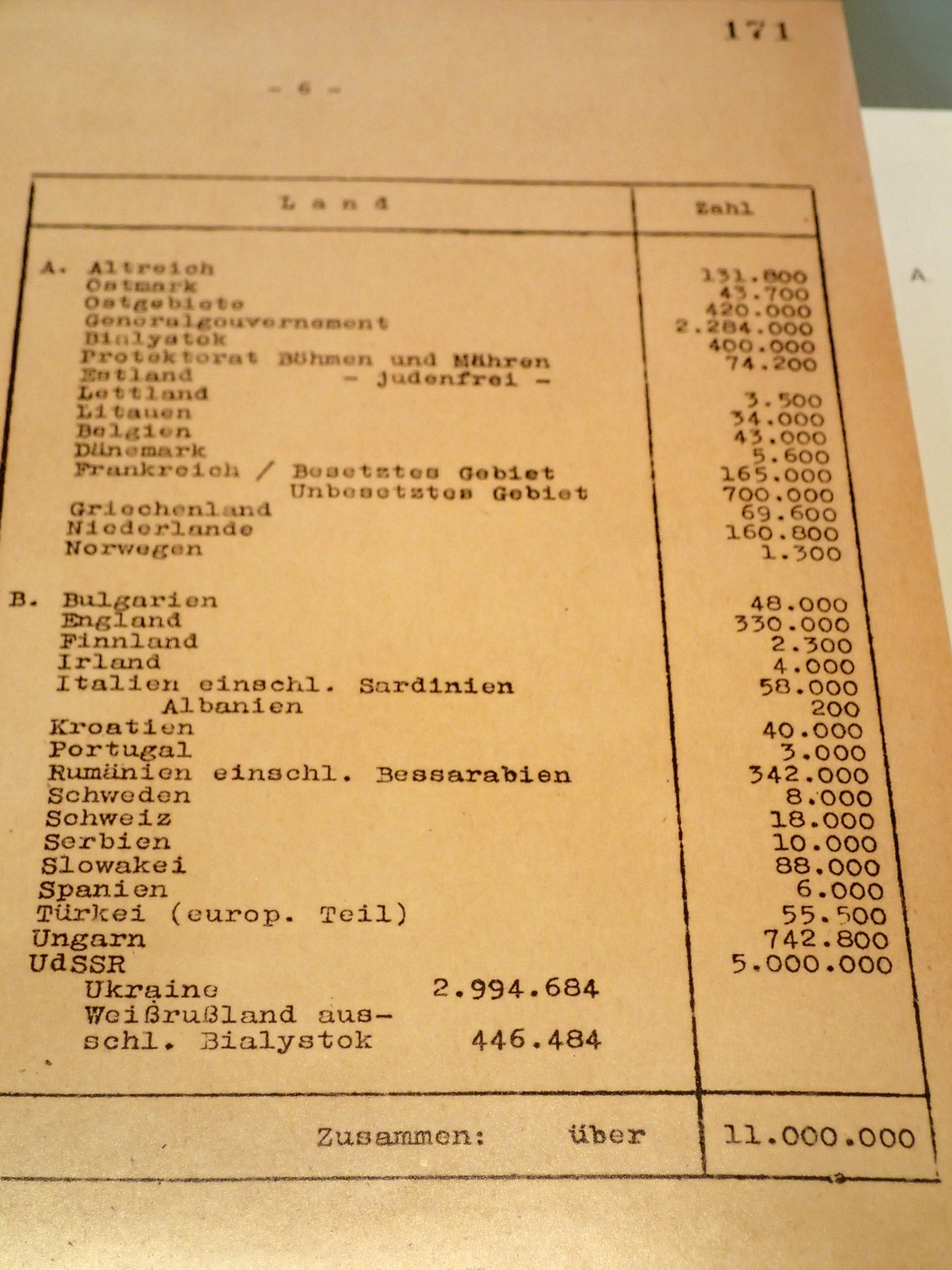

この会議の参加者は、首相府、内務省、外務省、ポーランド総督府、東方占領省、四カ年計画省の次官クラスと、親衛隊の実務担当者。ユダヤ人移送についての具体的な分担関係や連携のあり方を調整していく。本質は、「ユダヤ人の移住の代わりに、東方への疎開(Evakuierung nach dem Osten)」である。これは、ヨーロッパの1100万ものユダヤ人を計画的に抹殺することを意味する。そして、この会議の最大の課題は、この問題処理の全権限を親衛隊全国指導者に集中すること、つまり事実上ハイドリヒがすべてを仕切ることを政府や各省庁、党に承認させることだった(この写真は、当日実際に配られたユダヤ人の国別の数である)。

映画は個性的な俳優たちによって、言葉づかい、表情、ちょっとした仕種によって、この人類史上最悪の会議の参加者たちの「人間性」が浮き彫りにされていく。ハンナ・アーレントが『イェルサレムのアイヒマン――悪の陳腐さについての報告』(大久保和郎訳、みすず書房、1994年)で指摘した「凡庸な悪」の本質が見えてくる。

主催者のハイドリヒは、ベテラン俳優フィリップ・ホフマイヤーが演じているので、どことなく悪魔性が欠けていて、むしろ冷静でバランスよく、この悪行を淡々とこなしていくタイプとして描かれる。政府や省庁の役人に対しては物腰柔らかく、しかし、決してゆるがない凄味をもっている。他の親衛隊の幹部たちは、いかにも親衛隊という冷酷で冷徹な差別主義者として描かれ、ハイドリヒだけが知的に見えるように演出されている。

一方、アイヒマンは有能なる実務官僚で、参加者からどんな質問が出ても、ハイドリヒにうながされると、ただちに具体的なデータや数字が出てくる。よどむことはない。映画では地味な俳優を使い、実際のアイヒマンの艶かしい表情とはやや距離があるが、ユダヤ人抹殺の実務をいかに有能にこなしていたかがわかる。

異を唱えた官僚の驚愕の本音――「行政行為としての大量虐殺」

会議の中盤、対立点も出てきて、緊迫のシーンも生まれる。方針に異を唱えたのが、内務省のヴィルヘルム・シュトゥッカート次官と、首相府のヴィルヘルム・クリツィンガー官房長の2人。前者は、ニュールンベルク法の共同起草者として、ドイツ在住の13万人のユダヤ人のうち、混血児については法に定義規定があるのに、親衛隊が勝手に基準をつくることは法的安定性を欠くとして抵抗する(ちなみち、左の写真は、アーリア血統証明書の現物で、写真の人物のもの)。「法律は法律だ」といって法治国家を強調する内務次官は、親衛隊員から冷たい目で見られる。この場面は、一瞬、『十二人の怒れる男』の8番陪審員(ヘンリー・フォンダ)のようなまともさを感じさせる。しかし、期待させておいて、一気に奈落に落とす。この法学博士の内務次官は、「東方疎開」よりも、強制断種をすべきだと提案したのだ。全員が一瞬固まる。さすがのハイドリヒも顔が硬直する。会議を中断して、次官を別室に呼んで説得する。ハイドリヒから、「次官が起草したニュールンベルク法を尊重する」という言質をとって、矛をおさめる。「輸送がたやすく、人種衛生上も効果的」という言葉を平然と吐き、この法学博士が、「不法国家」の偽善的な法匪であることが明らかにされる。

最後にハイドリヒはいう。「我々はドイツ民族の医者だ。患者の足を切断したがる医者はいない。でも、それが命を救う唯一の方法ならばどうでしょうか」と。たった一人もまともな人物も登場しない、救いようのない会議がこうして終わる。まさに「行政行為としての大量虐殺」である( Die Wannseekonferenz, bpb.de vom 19.01.2022)。

なぜ、サラはテレージエンシュタットで死んだのか

冒頭右の写真にあるように、ボンの私の隣家に住んでいたサラ・アウアーバッハは、なぜテレージエンシュタットに強制移送されたのか。映画のなかで、第1次世界大戦で兵士として勲章をもらったユダヤ人などを強制移送することに異論が出された。バート・ゴーデスベルクの隣家に住んでいたサラも、裕福なドイツ系ユダヤ人である。ヴァンゼー会議では、第1次大戦での功労者(勲章保持者)や65歳以上の高齢で裕福なドイツ系ユダヤ人は「東方疎開」せず、テレージエンシュタットに「移住」させる計画が話し合われている(滞在費も移動費用も本人に請求)。要塞のような構造の収容所を「老人ゲットー 」(Altersghetto)と呼び、ドイツ系ユダヤ人に特別扱いを受けられるとの期待を抱かせた。この収容所には、計14万4000人のユダヤ人が移送されてきた。そのうち、3万3000人以上がここで死亡し、最終的に8万8000人がここからアウシュヴィッツ=ビルケナウ絶滅収容所に移送されたという。映画にも出てきたように、「通過収容所」の側面もあったが、実際は劣悪な住環境と衛生状態、栄養失調で、1942年には移送者の半数近くが死亡したという。ボンの隣家の住人のサラ・アウアーバッハも、1942年6月にここに着いて、翌43年1月に死亡している。

ドイツ系ユダヤ人と東方のユダヤ人とでは当初の扱いは違ったが、最終的には1100万を目標として絶滅収容所送りにするということで、もはや時間の問題だった。サラがもう少し長く生きていれば、アウシュヴィッツに送られていたことだろう。なお、サラがいたこの収容所には、密かに4000枚の絵を描き残した子どもたちもいた(野村路子『テレジンの小さな画家たち』(偕成社、1993年)参照)。

7年前のボンの在外研究時に写真に撮った隣家の「つまずきの石」と、ヴァンゼー会議の映画のなかでのやりとりが、私の頭のなかでつながってこの「直言」となった。「つまずきの石」は、まさに記憶と記録の交差点といえよう。

「直言」更新が1400回となる――今日はポツダム会談の日

今回の「直言」で、毎週月曜の連続更新が1400回となる。奇しくも、ヴァンゼー会議の場所から直線で西に7キロほど行ったところにあるポツダムのツェツィーリエンホーフ宮殿、そこで、米英ソ3カ国の首脳会談(ポツダム会談)が始まったのが、78年前の今日、7月17日である。

1997年1月の第1回から始めて、26年6カ月、一度も休まずに更新を続けてきた。1000回となったのは2016年1月、1300回は2021年8月だった。週1回の更新を厳格に守っていけば、連続更新1500回は2年後の6月になるだろう。歴史にこだわり、「いま」にこだわり、「歴史における個人の役割」を考え続けながら、これからも毎週1回、休まずに更新を続けていきたいと思っている。

これからも「直言」をどうぞよろしくお願いします。