「8月ジャーナリズム」の秀作

パリ五輪でメディアが「五輪夢中」だったこともあり、今年の「8月ジャーナリズム」における「生産性」は質量ともに高くなかった。特に民放の企画は地味だった。そのなかで、NHKスペシャル はがんばっていた。特に8月17日放送の『“一億特攻”への道~隊員4000人 生と死の記録~』 は、群を抜いてすばらしい作品だった。特攻隊員の死を無機質な数字ではなく、生きた個人として描こうとする手法は秀逸だった。日本地図(植民地だった朝鮮、台湾を含めて)を示し、「4000近い光の柱は、特攻で死んだ一人ひとりの若者のふるさとをあらわしている」で始まる(出身地の地図)。アイコンの色を変えて、生家のある故郷の町にフォーカスしたり、隊員の属性(予科練や学徒など)を表示したりして、特攻のいわば「社会的構造」を可視化させていく。「学徒出陣」以降、学徒出身者が増えていくにつれ、都市部の光の柱が増えていく。子どもを大学まで行かせられる家庭は当時6%。学徒の特攻隊員が増えることについて、東條英機が、学徒の入営で「上下の家庭が一つになった」といっているところに、おぞましい狙いが見えてくる。

「特攻」という狂気を支え、煽ったもの

1944年10月から1945年8月の「終戦」まで続けられたこの作戦は、それを始めた海軍中将自らが「統率の外道」という代物だった。この生きて帰れない無謀な作戦を後押ししたのは、普通の日本人だった。特に特攻を美化し、煽った新聞・ラジオ。このメディアの戦争責任については、NHKスペシャル『日本人はなぜ戦争へと向かったのか』第3回「“熱狂”はこうして作られた』(2011年2月)という名作がある。今回の作品の目玉は、地域社会と学校など、隊員たちの故郷の人々の具体的な、顔の見える戦争協力のかたちの解明である。18歳7カ月で戦死した少年飛行兵出の特攻隊員に焦点をあて、国民学校の教師たちの賛美文等々、残された実際の文書・資料を使って、特攻を下から支えていた「熱気」のようなものを描いていく。とりわけ衝撃的だったのは、20代前半の若い教師の言葉。「そうだ僕は歯車だ。…特攻隊員をつくるのだ。やるぞ やるとも、やるんだ」と、子どもを特攻隊員にするという決意表明をしている。鬼気迫る。

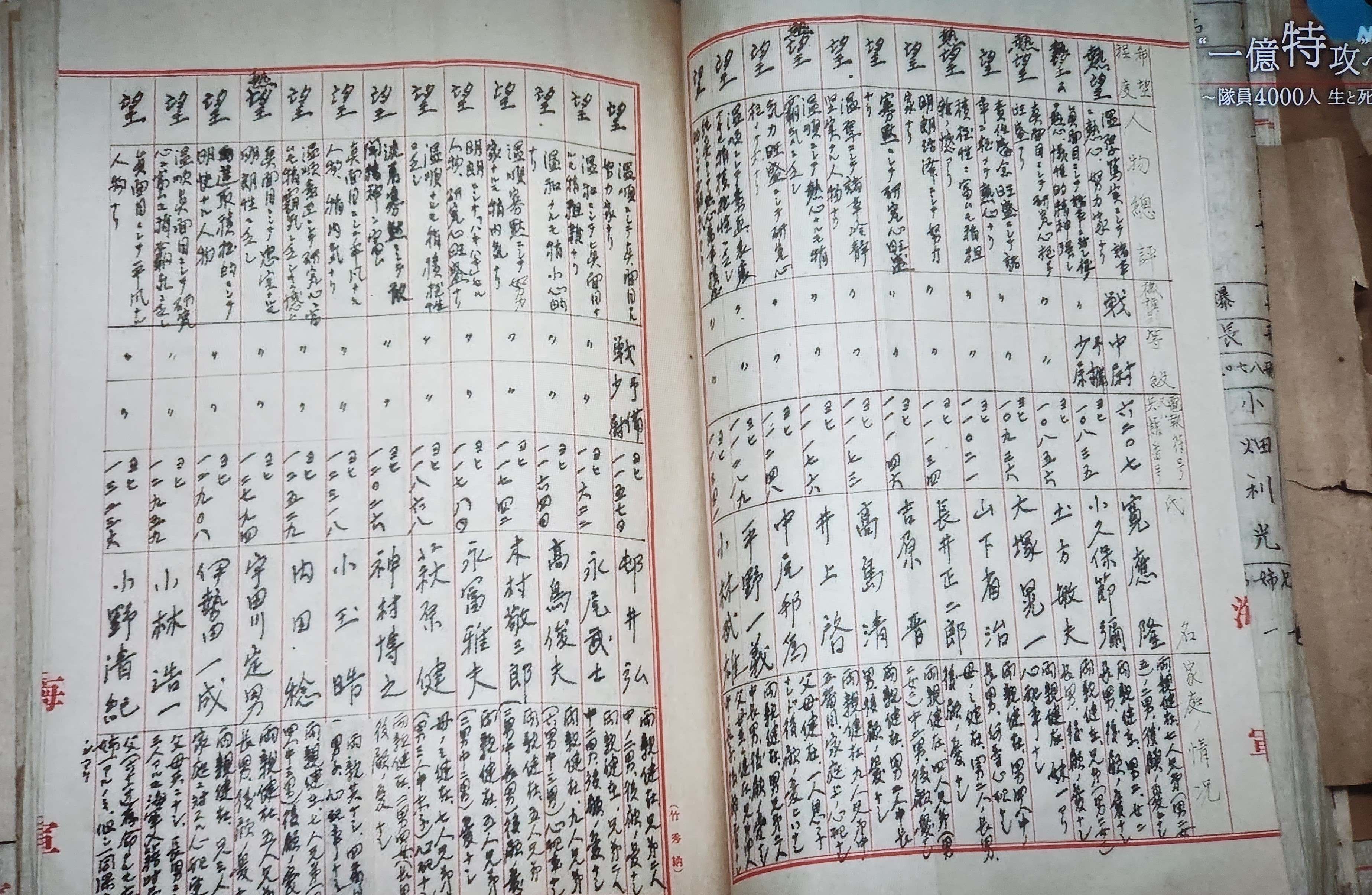

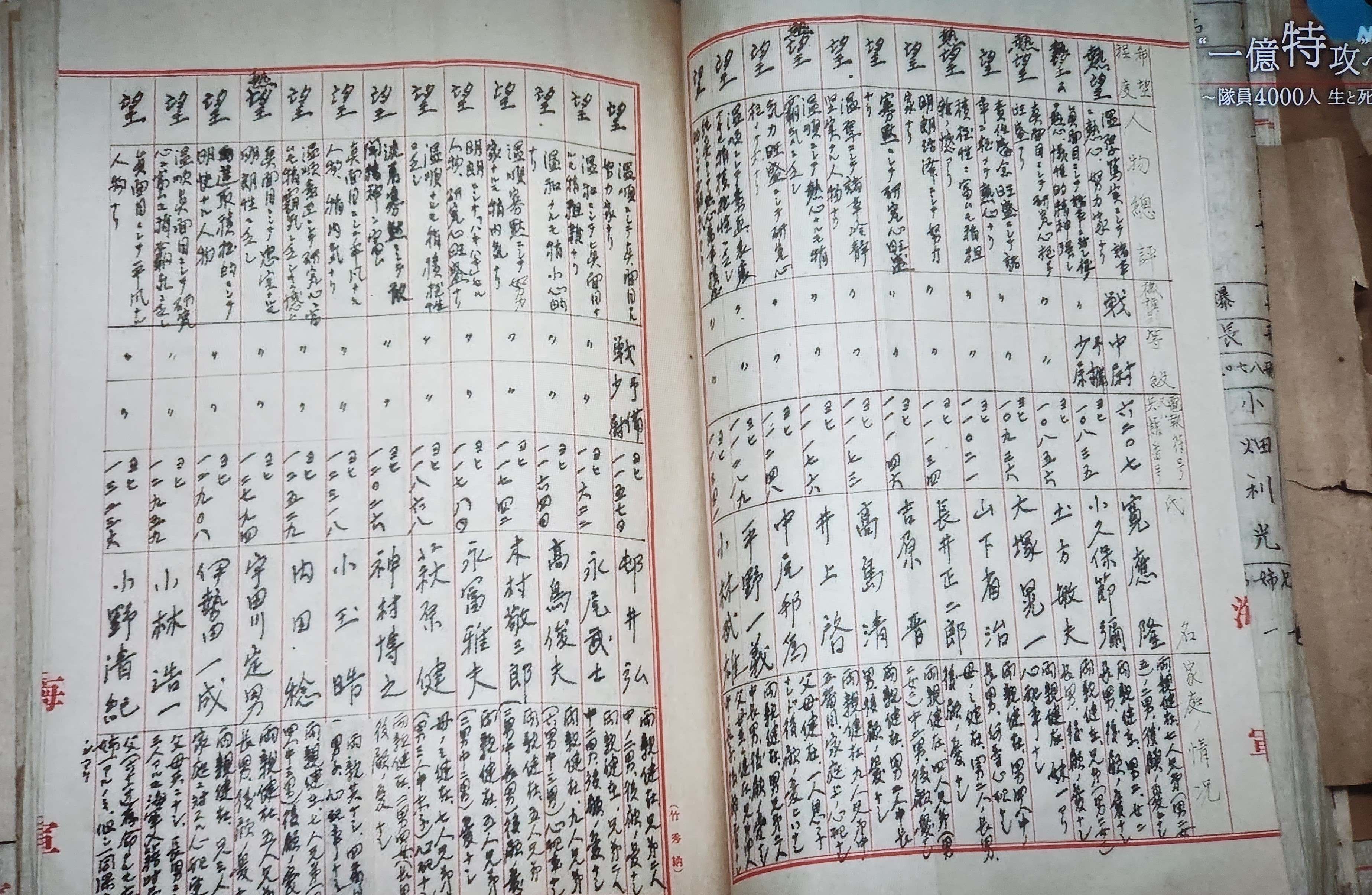

この作品でもう一つ注目されるのは、特攻隊員をどうやって選別していたのかについて、極秘の一次資料を発掘して明らかにした点である。全国55の航空隊が、国内で訓練する搭乗員に特攻志願の意向調査をして、それを海軍省人事局に提出した2132人分の極秘資料。成績順に並んだ隊員リストの最上段には、志願の程度を示す「熱望」と「望」の文字が並ぶ。志願だから「否」もありだが、一つもない。そこに名前のある生存者に取材したところ、「否」の気持ちでも「望」としたという。だが、実際の選定基準は成績だった。「熱望」と書いても成績上位者は選ばれなかった。結局、何事も成績だった。「最優秀な隊員を一回の特攻で死なせるのはもったいない」という、軍上層部の判断が介在していたのである。志願の形をとった死の強制だったが、消耗戦に使う命を選別する冷徹な判断も介在していたのである。

さらに、この作品で驚いたのは、これまで何度も使われてきた特攻機の墜落シーンや、米艦艇への突入・爆発の場面について、できるかぎりその特攻機の搭乗員を特定する試みを行ったことだ。その隊員の人となりを描き、その故郷を訪ねる。単なる特攻機の激突シーンではなく、それに乗っていた若者の具体的な死が描かれるわけで、何ともいえない気持ちになる。加えて、大きなフロートをつけた水上機や、赤とんぼのような練習機まで使われ、米軍戦闘機の餌食になるシーンが映し出される。後述する特殊攻撃機「剣」(冒頭の写真参照)も含めて、戦果は最初から期待せず、ただ「戦争やってる感」だけの軍上層部の思想的堕落をそこに見る。

番組は大島隆之ディレクターのナレーションで進行する。15年以上にわたる取材に裏打ちされた「一人称」の語りは説得力がある。番組の最後に、「一億特攻」を支えた人々の戦後の生き方を描く。教え子を送り出した国民学校校長の息子(96歳)への取材。父親は二度と教育にもどることはなかった。戦争に加担し、教育の誤りでたくさんの子どもを死なせた反省のなかで生きていたという。

大島ディレクターのナレーションの最後はこう結ばれる。「一億特攻への道、そこには私たちと変わらない人々が生きていた。もしまた、同じような道が生まれたとき、自分ならどんな選択をするのか。隊員たちのふるさとは、そう問いかけているようだった」。73分間、まったく無駄のない見事な編集だった。

「特攻」について書いてきたこと

ところで、これまで「直言」では、折に触れて特攻について書いてきた。最初は、26年前に訪れた「知覧特攻平和会館」のことである(直言「特攻隊とサリン―国家の面子を守るために」参照)。なお、最近、パリ五輪卓球女子で銅メダル(団体で銀メダル)を獲得した早田ひな選手の発言が問題になっていることを知った。メダル獲得後の記者会見で、「鹿児島の特攻資料館に行って、生きていることを、そして自分が卓球をこうやって当たり前にできているということは、当たり前じゃないというのを感じたい」と語ったことが、中国や韓国のSNSを「炎上」させたというのだ。これについては、窪田順生「早田ひな「特攻資料館行きたい」が大炎上、擁護する日本人がぶち壊した「五輪の価値」」を参照のこと。いずれにしても、国境を超えて多くの若者が『“一億特攻”への道』を視聴してほしいと願う。

次は19年前の日米共同訓練「グッズ」のことである。その時の「直言」でこう書いた。「今年[2005年]、グァムで行われた米空軍と航空自衛隊との共同訓練は「ノースコープ05」というが、これがその記念ワッペンである。かつての自衛隊だったら、米軍との演習で「神風爆撃」などという言葉を使うのはタブーだった。日米ともに戦争体験のない将兵たちによって、おおらかに実戦訓練が行われている」と。20年たって、日米統合作戦司令部まで設置され、日米制服組の一体化が一段とすすむなかで、「神風」という言葉をこういう形で使うことへの違和感もなくなっていくのだろうか。「過去の過ちへの反省」が薄れていくことへの危機感は、古賀誠「元・日本遺族会会長、前・宏池会会長、元・自民党幹事長」と共有できる。

次は19年前の日米共同訓練「グッズ」のことである。その時の「直言」でこう書いた。「今年[2005年]、グァムで行われた米空軍と航空自衛隊との共同訓練は「ノースコープ05」というが、これがその記念ワッペンである。かつての自衛隊だったら、米軍との演習で「神風爆撃」などという言葉を使うのはタブーだった。日米ともに戦争体験のない将兵たちによって、おおらかに実戦訓練が行われている」と。20年たって、日米統合作戦司令部まで設置され、日米制服組の一体化が一段とすすむなかで、「神風」という言葉をこういう形で使うことへの違和感もなくなっていくのだろうか。「過去の過ちへの反省」が薄れていくことへの危機感は、古賀誠「元・日本遺族会会長、前・宏池会会長、元・自民党幹事長」と共有できる。

ある縁があって、17年前、特攻映画の上映会を学内でやったことがある(直言「映画「TOKKO-特攻-」を学生と観る」参照)。日系二世のアメリカ人監督が、特攻の生き残りにインタビューした作品である。特攻機に撃沈された駆逐艦の生存者たちへのインタビューも組み込まれていた。終了後、映画にも出演した元・特攻隊員の方との座談会も行った(写真参照)。この方は海軍飛行予備学生14期で、同期3323人のうち、早大生は389人、そのうち35人が戦死したと語った。

なお、元特攻隊員といえば、友人の故・信太正道さんのことを思い出す。特攻隊の生き残り、海上保安庁特別掃海隊員、航空自衛隊一等空尉(訓練教官)、日本航空国際線パイロット、市民運動活動家という多彩な歩みを紹介してた直言「信太正道さんを悼む―「最後の特攻隊員」」を参照されたい。

特攻隊関係の本の書評としては、直言「靖国神社には行かないよ―ある特攻隊員の遺書」がある。振武隊の上原良司(慶大経済学部)が残した「第三の遺書」に注目した作品である。出撃前に書いたもので、最後にこうある。「権力主義、全体主義の国家は一時的に隆盛であろうとも、必ずや最後には敗れる事は明白な事実です。我々はその真理を、今次世界大戦の枢軸国家において見る事が出来ると思います。ファシズムのイタリアは如何、ナチズムのドイツもまた、既に敗れ、今や権力主義国家は、土台石の壊れた建造物のごとく、次から次へと滅亡しつつあります。真理の普遍さは今、現実によって証明されつつ、過去において歴史が示したごとく、未来永久に自由の偉大さを証明して行くと思われます。…明日は自由主義者が一人この世から去って行きます」。この「直言」は毎年、夏になるとよく読まれ、ヒット率が格段にあがる。

戦争中、私の母は女学校の生徒で、勤労動員で立川市の昭和飛行機で特攻機の垂直尾翼を作らされていた(直言「身近な戦争体験から考える」参照)。特殊攻撃機キ-115「剣」(冒頭の写真参照)。胴体下面に爆弾1発を吊して、米軍上陸部隊の舟艇や支援艦船を攻撃する目的で計画された。生還を想定しない片道飛行のため、主脚は無用とされ、離陸後に投棄される。驚くべきは尾脚で、車輪ではなく簡単な橇(ソリ)ですませていた。

最悪の軍人、佐藤賢了のこと

最悪の軍人、佐藤賢了のこと

ここでアングルを変えて、「特攻」を含めて、日本を無謀な戦争に引きずりこんだ者たちについて書く。大日本帝国で最悪の軍人は誰かといえば、東條英機は別格として、牟田口廉也、辻政信、服部卓四郎など枚挙にいとまがないが、私は「東條の腰巾着」富永恭次と、「東條の納豆」(腰巾着よりもベタベタしているという意味)佐藤賢了を加えたい。前者は、ルソン島の第4航空軍司令官として、陸軍の特攻隊を多数送り出し、「最後の1機には余が乗っていく」と部下にいいながら、米軍上陸前に台湾に逃亡した男である。

後者は、NHKスペシャル『新・ドキュメント太平洋戦争 1944 絶望の空の下で』(8月15日放送) に登場し、サイパン島の「女子供玉砕してもらい度し」という発言で反響を呼んだ。

私の「直言」に佐藤は3回登場する。まずは、「黙れ」事件である。直言「日本議会史上の汚点ではないか―「黙れ」事件から82年」をお読みいただきたい。1938年3月3日、衆議院の国家総動員法委員会において、陸軍省の説明員として出席していた軍事課国内班長(中佐)の佐藤は、法案について30分も長々とし説明していたところ、議員からヤジが飛ぶ。そこで「黙れ!」と叫んだのである。委員会は紛糾し、散会となった。政府側の一説明員が、国会議員に対する行為としてあるまじきことと批判された。この時は新聞各紙が批判的記事を載せ、陸軍大臣が陳謝している。佐藤は、傲慢不遜の軍人として、「黙れ」という単語とともに歴史に名を残すことになる。

佐藤は東條英機に重用され、1941年3月、陸軍省軍務局の筆頭課長である軍務課長(大佐)となる。太平洋戦争開戦直前の1941年11月、佐藤は防空法改正に関わり、空襲下で避難せずに焼夷弾を消すことを義務づける条文(8条の3等)を加えることに「貢献」した。日米開戦を前にして、国民に向かって、「皮を斬らせて肉を絶つ信念」を呼びかけたのである(拙著『検証防空法』法律文化社、2014年)。より具体的には、直言「退去を禁ず――大阪空襲訴訟で問われたこと」を参照。

3回目は直言「「居留民の仕末」から「集団自決」へ」である。佐藤は1942年4月、陸軍省の筆頭局長である軍務局長(少将)に就任し、「サイパンの居留民の仕末」についての報告を行っている。「軍官民共生共死」を刷り込まれた住民は「集団自決」に向かう。佐藤が方向づけをした民間人の「処理」方法は、沖縄戦に応用されていく(直言「「8.15」、沖縄からの視点」)。近年の日本の南西シフトの防衛戦略のなかに、この歴史への反省がどこまで自覚されているだろうか(直言「沖縄を切り捨て、誰の「国益」を守るのか」)。

なお、1944年9月5日、陸海技術運用委員会が設置され、佐藤は海軍の軍務局長とともに副委員長となる。そこで、特殊奇襲兵器開発のために陸海民の科学技術の一体化が追求された(直言「科学者が戦争に協力するとき―「科学技術非常動員」文書から見えるもの」参照)。今回のNHKスペシャル『“一億特攻”への道』のなかでも、人間爆弾「桜花」や、べニアボートの特攻艇「震洋」、人間魚雷「回天」なども出てくる。佐藤が「特殊奇襲兵器開発」に関わっていたことは、軍部の思想的堕落と頽廃の一例として記憶されてよいだろう。

戦後、佐藤はA級戦犯となり、極東国際軍事裁判で終身刑の判決を受けた。1956年に釈放されて、企業の社長までやって、1975年まで余生を全うしている。

今回の「直言」は、「8月ジャーナリズム」の季節が終わるにあたり、「特攻」の問題についての秀作を紹介しながら、過去の「直言」でどのように「特攻」を語ってきたかを概観してみた。長文になったが、リンクまで読んでいただけると幸いである。

【文中敬称略】

次は19年前の日米共同訓練「グッズ」のことである。その時の「直言」でこう書いた。「今年[2005年]、グァムで行われた米空軍と航空自衛隊との共同訓練は「ノースコープ05」というが、これがその記念ワッペンである。かつての自衛隊だったら、米軍との演習で「神風爆撃」などという言葉を使うのはタブーだった。日米ともに戦争体験のない将兵たちによって、おおらかに実戦訓練が行われている」と。20年たって、日米統合作戦司令部まで設置され、日米制服組の一体化が一段とすすむなかで、「神風」という言葉をこういう形で使うことへの違和感もなくなっていくのだろうか。「過去の過ちへの反省」が薄れていくことへの危機感は、古賀誠「元・日本遺族会会長、前・宏池会会長、元・自民党幹事長」と共有できる。

次は19年前の日米共同訓練「グッズ」のことである。その時の「直言」でこう書いた。「今年[2005年]、グァムで行われた米空軍と航空自衛隊との共同訓練は「ノースコープ05」というが、これがその記念ワッペンである。かつての自衛隊だったら、米軍との演習で「神風爆撃」などという言葉を使うのはタブーだった。日米ともに戦争体験のない将兵たちによって、おおらかに実戦訓練が行われている」と。20年たって、日米統合作戦司令部まで設置され、日米制服組の一体化が一段とすすむなかで、「神風」という言葉をこういう形で使うことへの違和感もなくなっていくのだろうか。「過去の過ちへの反省」が薄れていくことへの危機感は、古賀誠「元・日本遺族会会長、前・宏池会会長、元・自民党幹事長」と共有できる。 最悪の軍人、佐藤賢了のこと

最悪の軍人、佐藤賢了のこと