10カ月ぶりに「わが歴史グッズの話」シリーズをアップする。前回は、定年退職直前の昨年3月、直言「わが歴史グッズの話(53)研究室の転進に寄せて―「歴史グッズ」入手の挿話も」だった。研究室や仕事場を撤収し、山の仕事場も閉じる方向なので、いま、歴史グッズは段ボールに梱包されたまま、都内某所に保存されている。その活用の方向も含めて、現在検討中である。

アフガニスタン戦争時の伝単

アフガニスタン戦争時の伝単

2001年の「9.11」から、まもなく四半世紀になる。10月2日にNATOが集団的自衛権を発動して、米軍を中心とした「有志連合軍」によるアフガン「空爆」が始まる。「不朽の自由」(Enduring Freedom)作戦と名づけ、「反テロ戦争」という名目で行われた一方的な武力行使だった。 直言「アフガンとウクライナ―大国が勝手に始めて、勝手に終わらせる戦争とは」でこう書いた。

「2001年10月7日、ジョージ・ブッシュは「これは戦争だ」として、アフガニスタンに対する「空爆」を開始した。国際法に違反する行為だった。「9.11」によって、米国の軍事費は、2001年度は2800億ドルまで削減されたが、アフガンに対する「ブッシュの戦争」(「対テロ戦争」)により急増。2006年度には5200億ドルまでになった。ブッシュが始めた「アフガン戦争」(「対テロ戦争」)は、軍備の「無限の需要創出装置として機能した」のである」と。

この戦争で米国のみならず、ドイツを含むNATO諸国でも多数の戦死者を出した(直言「何のための「戦死」か —— アフガン戦争9年目の現実」参照)。そして、2021年8月に米軍も撤退して、20年にわたる壮大なる愚行自体は終わったが、タリバン支配が復活して今日に至る(直言「アフガニスタンはどうなるのか―「9.11」と「10.7」から20年」参照)。

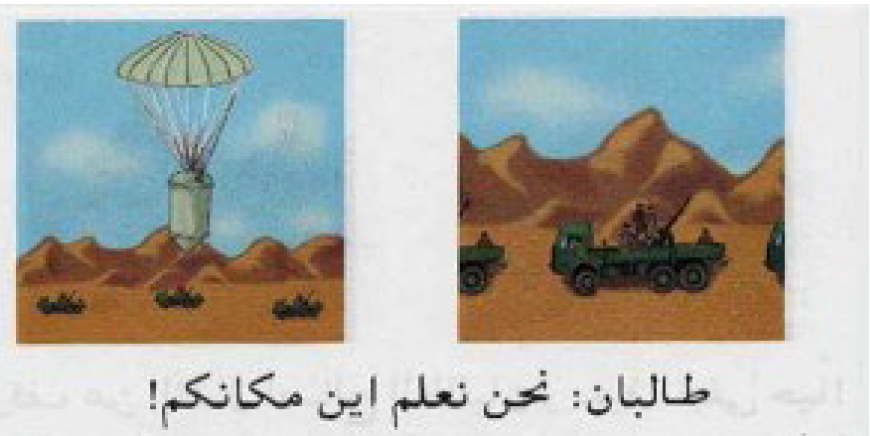

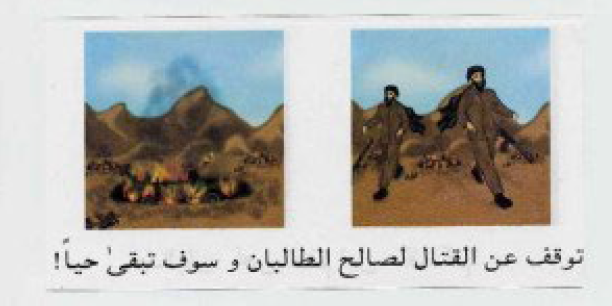

1枚目は「タリバンよ、私たちはあなたがどこにいるか知っています」と書いてある。パラシュートを付けて投下する「デイジーカッター」(BLU-82、6800kg)爆弾が描かれ、車両で移動するタリバンが全滅すると脅している。裏面はその横で、そこには、「タリバンのために戦うのをやめれば生き残ることができます ! 」とある。降伏を呼びかけるもので、第二次世界大戦で使われた伝単や朝鮮戦争の伝単も同じパターンである。

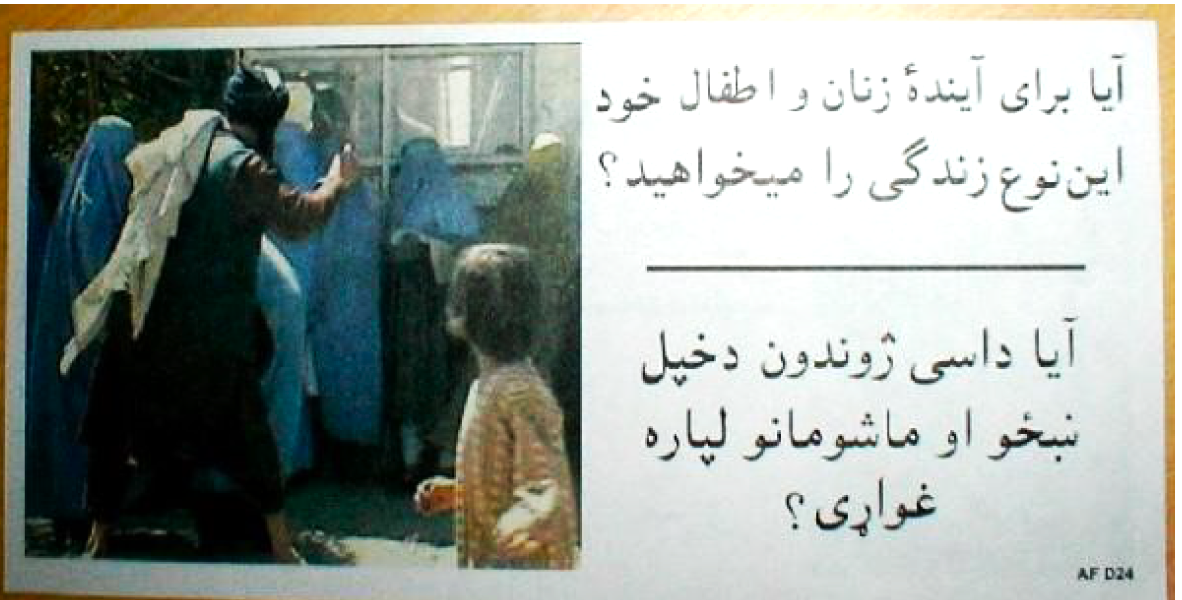

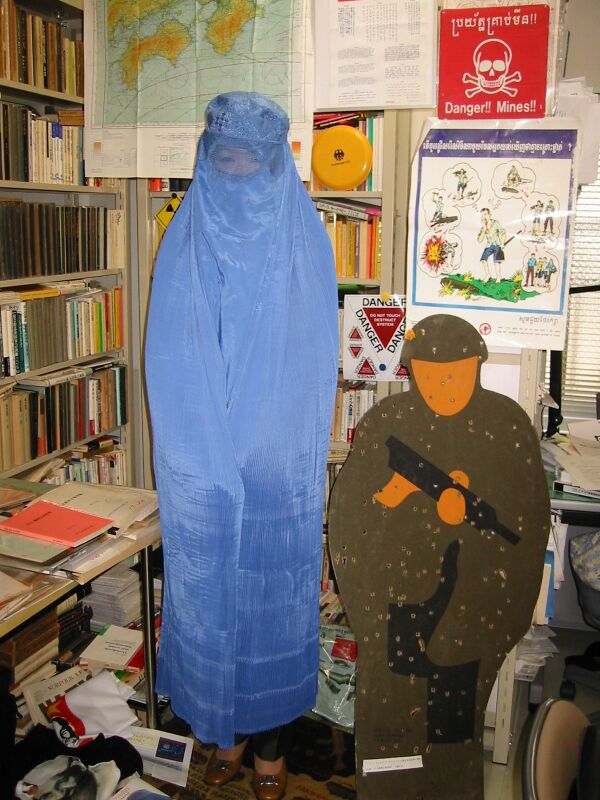

タリバン兵ではなく、民衆に対する宣伝のための伝単がこちらである。タリバンが女性にブルカを強制したり、女性に教育を受ける機会を奪ったりしている現実に対して、「女性や子どもの将来のために、このような生活を望みますか?」「あなたは女性や子どもたちにそのような生活を望みますか?」と呼びかける。大戦末期、米軍が日本に撒いた伝単のなかには、ルーズベルト「4つの自由」を描いた理念型もあった(直言「「圧制からの自由」と「圧制の自由」」参照)。その国の生活や人権のありようにまで踏み込んで「空爆」を正当化したわけである。

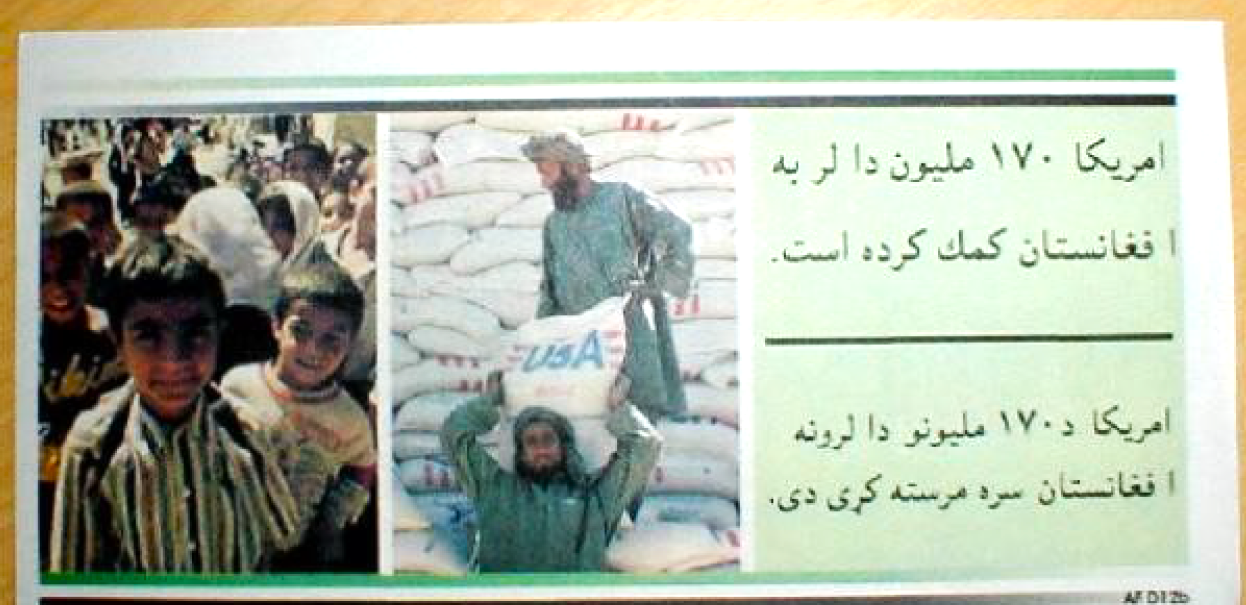

もう1枚はより直截に、「米国はアフガニスタンに1億7000万ドルを援助しました」と書いて、USAと袋に書いた食料を運ぶ住民と、その子どもたちが笑顔になっている写真を使う。NATO諸国も参加しているのに、もっぱら米国がやっていると宣伝している。

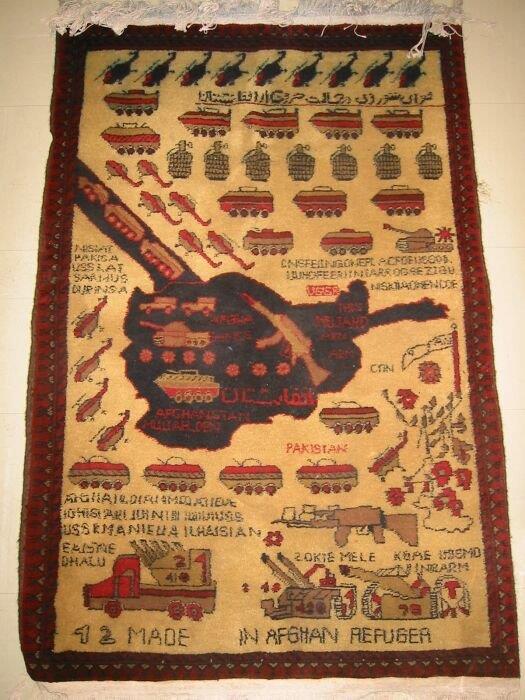

アフガニスタン・グッズ――親子ラクダ、絨毯、ブルカ

アフガニスタン・グッズ――親子ラクダ、絨毯、ブルカ

23年前、友人のジャーナリストがアフガニスタンからさまざまな「歴史グッズ」を送ってくれた。最初はイスラマバード(パキスタン)のアフガン難民キャンプで作られたラクダのぬいぐるみだった。これは、直言「わが歴史グッズの話(4) アフガン難民キャンプのらくだの親子」)で紹介した。ドイツ在外研究中、エジプトに家族旅行をしたが、その際、ギザのピラミッド周辺の砂漠を小一時間、ラクダでまわったことがある。馬よりもずっと高いところに座るので眺めはいい。背中のコブの感触は今でもよく覚えている。このぬいぐるみのラクダは脚が異様に長く作ってあり、顔もユーモラスだ。

冒頭の写真は、ラクダや絨毯とほぼ同じ頃にアフガニスタンにいた友人が送ってくれたものである。“FROM: ASHIANA KABUL AFGANISTAN 2002”とある。直言「わが歴史グッズの話(6)―アシアナから」で紹介するとともに、私のホームページ「平和憲法のメッセージ」のトップページの一番下に20年以上出してきたものである。そこに添えた文章には、「2002年のカブールの職業訓練施設で一少年が作った木製玩具。肉挽器の上から兵器を入れると鉛筆やシャベルなどに変わる。「武具を文具へ」。平和的転換への思いは、いつの時代も同じです」とある。

これを見て想起するのが、日本国憲法施行の3カ月後に文部省(当時)が中学1年生向け教材として出した小冊子、『あたらしい憲法のはなし』の絵だろう。兵器が炉で溶かされ、消防車や電車に変えられて出てくる様子が描かれている「コンヴァージョン(軍民転換)」の思想をあらわすものとして、両者を重ねて撮影したのがこれである。なお、『あたらしい憲法のはなし』については、直言「立憲主義の定着に向けて(2)」を参照のこと。

安倍晋三内閣が武器輸出三原則を撤廃して、「防衛装備品移転三原則」にまで低めたとき、それを批判する直言「「禁じ手」破り―武器輸出三原則も撤廃」を出したが、そこでも、アフガン絨毯とこの玩具のことを紹介した。この木製玩具は、2019年にアフガニスタンで殺された中村哲さんの思想と行動にも通ずるものがある(直言「中村哲さんの殺害から3年―日本は武力行使をする国になるのか」参照)。

「トランプ2.0」といかに向き合うか

「トランプ2.0」の時代となり、世界はこの絶対に負けを認めない「権威主義的いじめっ子(authoritarian bully )」に、いいように振り回されている。近隣のカナダ・メキシコに「25%の関税」を宣言したと思いきや、翌日には30日間延期するという。傲慢不遜な態度と空気を全身にみなぎらせ、口を極めて、何の遠慮も抑制もなしに、暴言、放言、虚言、妄言を連発するトランプの前に、世界はたじろぎ、おびえ、沈黙し、うろたえている。1月20日の大統領就任式当日の大統領令連発は想像以上の威嚇力を発揮している。総選挙を前にしたドイツにも「トランプ効果」は絶大である。

だが、トランプの消費期限は4年である。賞味期限はもう切れている。世界が有効なトランプ対策を会得して、これに的確に向き合うことができるようになれば、さまざまな理由が重なり、ニクソンのように任期前に辞任する可能性もないわけではない。「トランプ2.0」の終わり方を見据えて、それまでにいかに被害を最小化するかに知恵を絞る必要があるだろう。日本は、「日米同盟」なる迎合と忖度の不自然な日米関係を改めていくチャンスと考えるべきであろう。その際、中村哲さんの思想と行動にもつながる、この木製玩具「アシアナから」の「軍民転換」のメッセージは多彩なヒントを与えているように思われる。

《付記》

本文中に「23年前、友人のジャーナリストがアフガニスタンからさまざまな「歴史グッズ」を送ってくれた」とあるが、この友人とは、当時、朝日新聞アジア総局記者(バンコク特派員)の木村文さんである。イスラマバードやカブールでの取材で入手したこれらのグッズを研究室宛に送ってくれたものである。「アシアナ」を入れた海外小包には、木村さんが撮影した少年の写真も同封されていて、この木製玩具への思いを綴った手紙も入っていた。

木村さんは現在、朝日新聞with Planet副編集長として活躍されている。この機会にお名前を出して、お礼の言葉を残したいと思う。どうもありがとうございました。

アフガンの子どもが作った「軍民転換玩具」

アフガンの子どもが作った「軍民転換玩具」