※トランプの「関税ハンマー」についての「追記」が末尾にあります。

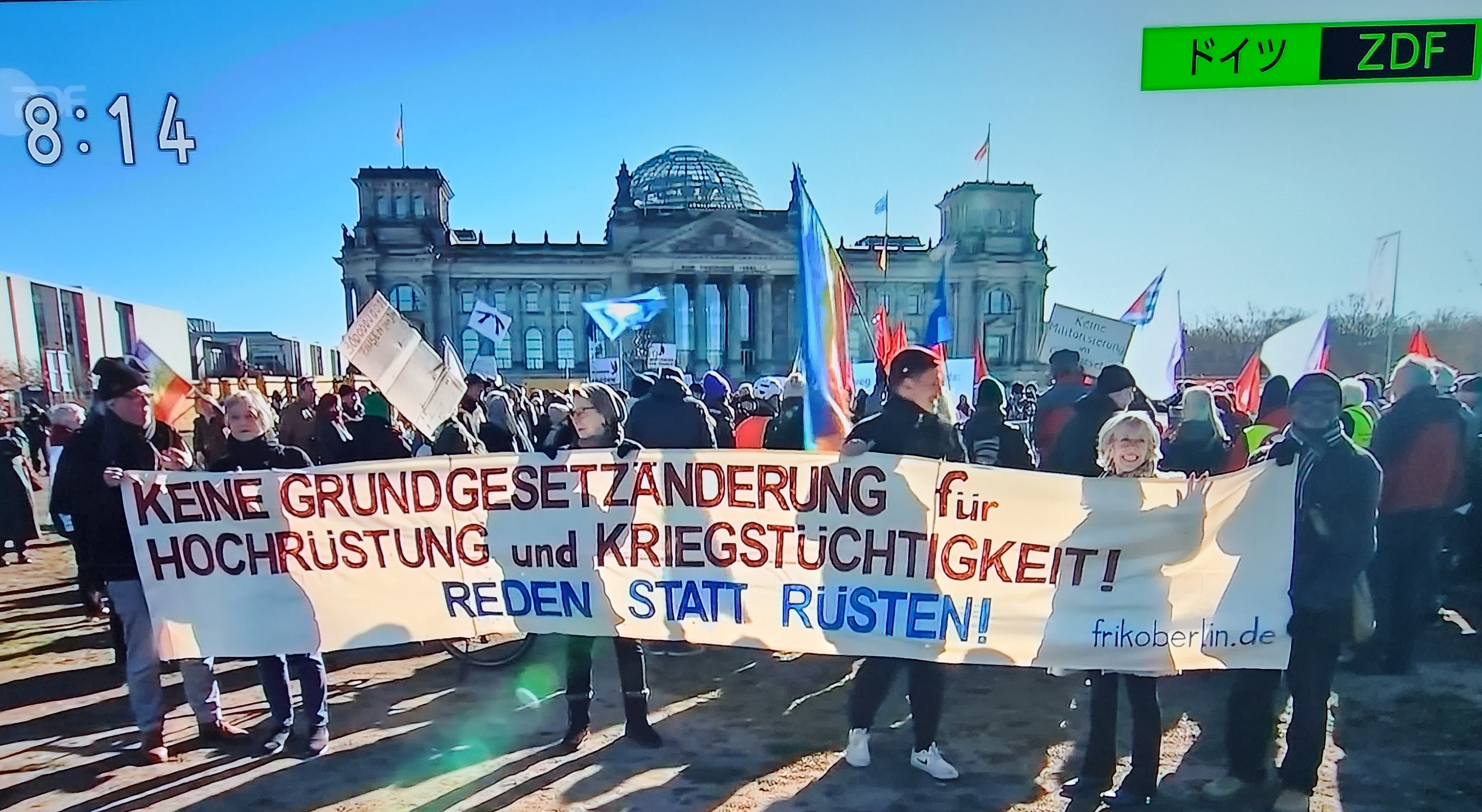

新政権発足直前の「駆け込み改憲」

ドイツの『シュピーゲル』誌3月2日号(Der Spiegel, Nr.11) の表紙は、「自由の女神」像の王冠展望台の窓からトランプが顔をのぞかせている構図である。「アメリカの新しい顔」は怒りの拳を握り、憤怒の表情である。そのトランプ政権が発足した直後から、副大統領のJ.D.ヴァンスや有力閣僚のイーロン・マスクがドイツの総選挙に介入し、極右政党「ドイツのための選択肢」(AfD)に肩入するという異様な状況が生まれた。

選挙結果は予想通り、AfDが得票率20%台と、大躍進して第2党となった(直言「ドイツ総選挙の結果を診る」)。第1党となったキリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)のフリードリッヒ・メルツ党首が首相に選ばれることは確実だが、問題はいかなる連立政権になるかである。選挙後直ちに連立交渉が始まったが、まだ続いている。

政権が発足しても、AfDと左派党(Die Linke)の両党が、「改憲拒否ハードル」(総議席の3分の1以上)を握っているので、新政権発足後は、この両党が賛成しない限り、改憲はきわめて困難となる(右下の議席配分図参照)。そこで、CDU/CSUと社会民主党(SPD)、それに、「緑の党」(Die Grünen)は、政権発足前に基本法改正をやってしまおうということになった。3月25日には新たな連邦議会が発足する。そこで3月18日、「旧」議会の最終日に、基本法の改正を行ったわけである。かなり露骨な「駆け込み改憲」といえるだろう。

ドイツ基本法は1949年の制定以来、70回近く改正されている。67回目の改正までは、基本法75周年の時に連邦議会のサイトに一覧表が出ている(PDFファイルの10頁目から全改正のリスト)。2024年12月28日の68回目の基本法改正(93、94条[連邦憲法裁判所の存立強化])に続いて、今回は69回目ということになる。いわゆる「債務ブレーキ」(財政規律)を緩和するのが狙いである。

基本法109条および115条によれば、起債に基づく収入は国内総生産(GDP)の0.35パーセントが上限とされ、例外は、緊急事態が宣言された場合だけである。「ウクライナ戦争」の開始により、2022年6月30日の基本法87a条改正で、同盟と防衛能力を強化するために、最大1000億ユーロの特別基金の設立が認められた(拙稿「「ウクライナ戦争」とドイツ―安全保障政策における「時代の転換」『憲法研究』12号参照)。

この会議の冒頭、AfD、自由民主党(FDP)、ザーラ・ヴァーゲンクネヒト同盟(BSW)の各会派は会議の延期を要求する動議や、この改正に関する委員会や公聴会の開催を求める動議を提出したが、すべて否決された。かくして、3月18日、賛成513、反対207、棄権ゼロで基本法改正が行われた。

3月21日、連邦参議院で基本法改正に賛成の53票が投じられた。SPDが左派党との連立政権を担うメクレンブルク=フォアポンメルン州も、この改革に賛成票を投じた。改正に反対する自民党(FDP)と連立を組むラインラント=プファルツ州、BSWと連立を組むブランデンブルク州とザクセン=アンハルト州、テューリンゲン州は棄権した(以上について、Grundgesetzänderung für Verteidigung und Sondervermögen, 28.03.2025 参照)。

冒頭の写真は、「民主集中制」をずっと以前に放棄した左派党(Die Linke)から飛び出したヴァーゲンクネヒトのグループ(BSW)が、採決を前にして議席でプラカードを掲げている場面である(ZDFのheute2025年3月20日より)。そこには、「戦時国債にノー」として、1914年に第1次世界大戦の際の戦時国債を想起させようとしている。横に座るかつての同僚、左派党議員の複雑な顔や態度が印象的である。

そしてBSWは、政府への要請項目として7点列挙する。そのなかで、再軍備に数千億ユーロを浪費してヨーロッパで最も軍事費のかかる国にするのではなく、首相でありノーベル平和賞受賞者でもあるウィリー・ブラントの伝統にのっとり、緊張緩和政策、ヨーロッパ共通の安全保障、軍縮政策を追求することを求めている。また、EU委員会のフォン・デア・ライエン委員長が提示した「欧州再武装計画」を拒否すること、ウクライナの戦争を終結させるための和平努力を支援し、ロシアに軍縮のための共同協議の申し入れをすること、ウクライナへの武器供与を停止することなども要求している。

「明日、権力者たちが行おうとしていること、つまり、無制限の軍需融資といわゆる特別基金、そして年間予算全体に匹敵する5000億の融資のための基本法改正は、国民からのスキャンダラスで歴史的な窃盗である!彼らは、軍需産業の喉元にお金を投げ込むために、私たち全員から盗んでいるのであり、特に私たちの中で最も若い人たちは、一生これらの莫大な金額を返済していくことになるのです。そして、そのお金はどこからともなく出てくるわけではありません。 連邦予算における利子負担の割合、つまり政府の年間総支出のうち、借り入れの利子を返済するために使われる割合が、2021年の0.7%から2023年と2024年には8%と7%に増加しているのです。…先進諸国はむしろ、再び排出量を激増させる軍拡競争を行おうとしている。軍事全般、さらにはあらゆる戦争は、絶対に気候災害となる!」と。

なお、このIMIによる「ヨーロッパ・ファースト!」という評論は、EU委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長が3月4日に公表した「欧州の再軍備」(「ReArm Europe」)のための一連の方針を批判的に検討している。そして、「「再軍備の時代」と自らを位置づけようとするEUは、世界分割をめぐる闘争において、戦争の危険が高めるだけでなく、「社会的な衰退が深刻化する時代」にも直面することになるだろう」と結ばれている。

いま、軍拡のために膨大な借金をして、未来の世代に何を残せるのか。「トランプ津波」に対処する仕方を誤ってはならないだろう。なお、冒頭の津波の構図は、第1次トランプ政権1周年の『シュピーゲル』誌(Der Spiegel vom

4.11.2017)の表紙である。

【追記】

日本時間の4月3日午前5時、トランプ米大統領は「関税ハンマー」(Zollhammer)を世界に向けて振り回した。4日付主要各紙は、まったく同じ横大見出し「米相互関税 日本24%」だった。トランプが掲げたリストの下の方に、ハード島とマクドナルド諸島に10%の関税とある(リストはここから)。オーストラリア西部パースから4100キロ離れ、ペンギンやアザラシ、アホウドリなどが生息し、人は住んでいない。『産経新聞』4日付は「カモメに税金」という見出しで伝えた。あるドイツ人はSNSに「トランプは、ペンギン島にさえ関税を課した」と書き込んだ。2月21日の直言「トランプ2.0は「恣意の支配」」で書いたように、この政権の本質は「恣意」である。トランプの思い込みや思い違いが壮大なる勘違いとなって、世界を破滅に導いている。日本も「トランプ津波」の例外ではない。さらなる防衛費増をふっかけられるだろう。いいかげん、忖度と迎合の「日米安保」の惰性から離脱するときだろう。

昨日読んだ『南ドイツ新聞』の経済評論は、「トランプ関税は200年間適用されてきた見識を無視している」と題して、「19世紀初頭、イギリスの経済学者リカードは、国際分業がすべての国の繁栄を増大させることを認識した。このことに疑問を呈する者はいなかった。この米国大統領が現れるまでは」と皮肉っぽく書き出す。「新たな関税が課されれば、すべての人に害が及ぶ。 したがって、米国は自分自身にも害を及ぼすことになる。これは、他国が何も報復してこない場合にも当てはまる。…貿易戦争にエスカレートすれば、事態はさらに悪化するだろう」と。また、「トランプが世界貿易戦争を通じて達成しようとしている3つの目標」とは、第1に、米国の「サプライチェーン主権」[外部サプライヤーへの依存を最小限に抑える能力]を強化し、他国が米国に対して行使できる影響力を排除することである。2つ目の目標は、米国が各国に二国間関係の再交渉を促すことに関係している。そして最終的な目標は、新たな世界秩序を形成することである。それには、世界経済の根幹を揺るがすことで、現行の秩序の終焉を早める必要があった、と。

すでにパリ協定や世界保健機関(WHO)から離脱しており、世界貿易機関(WTO)からの離脱に近い行為を自ら行って、米国第一の国際秩序を作ろうとしている。中国に対する異様なほどの敵愾心は、習近平の統治を評価するトランプとしては、まさに自己投影なのかもしれない。詳しいことはまた機会を改めて書くことにしよう。(2025年4月5日追記)